隐孢子虫病是由隐孢子虫感染引起的人兽共患寄生虫病,是一种传染病。临床以发热、腹痛、腹泻、体重减轻等为主要症状,大多数患者病程短暂而能自愈。该虫可感染大多数患者的消化道与呼吸道上皮细胞,并在其中繁殖,引起消化道、胆道或呼吸道疾病。隐孢子虫病是导致艾滋病患者腹泻甚至死亡的主要原因之一,也是亚非国家2岁以下儿童腹泻常见原因,同时亦常引起旅游者腹泻。目前认为,隐孢子虫是导致人类及幼畜腹泻的重要肠道病原体之一。

- 就诊科室:

- 感染科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- cryptosporidiosis

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肺炎、胆囊炎、胆管炎

- 治疗周期:

- 一般情况下一个疗程7~10天,病情重或复发者需要多疗程治疗

- 临床症状:

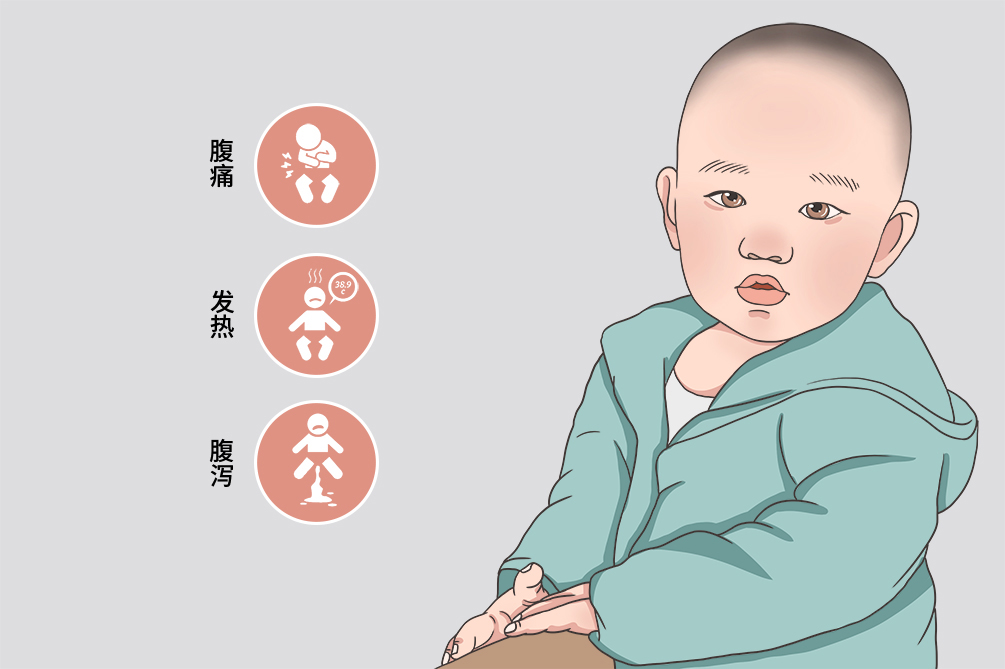

- 腹痛、腹泻、发热、体重减轻

- 好发人群:

- 婴幼儿、免疫功能低下的人群、经常与动物接触的人群

- 常用药物:

- 螺旋霉素、巴龙霉素、大蒜素胶囊

- 常用检查:

- 病原学检查(大便涂片染色查隐孢子虫卵囊)、免疫学检查(大便或血清特异性IgM、IgG)

急性期隐孢子虫病

免疫功能正常者主要表现为急性自限性水样腹泻,一般无脓血,每日排便2~20余次,可伴低至中度发热、肌肉酸痛、乏力、腹胀、恶心、呕吐、食欲减退等症状。病程通常7~14天,最短1~2天。免疫功能缺陷者腹泻程度严重,常表现为霍乱样水泻,可迅速出现脱水及水电解质紊乱的相应症状,并发其它病原体感染。

慢性期隐孢子虫病

主要见于免疫功能缺陷者,特别是艾滋病患者。病程多为20~60天,长者可达数年。起病缓慢,持续腹泻,每日数次或数10次,大便呈糊状或带有黏液的水样便,可有血便。患者也可表现为霍乱样腹泻,伴有严重脱水和电解质紊乱、低白蛋白血症,严重者可出现循环衰竭而死亡。

隐孢子虫病的病因即为感染隐孢子虫,但感染后不一定发病,具体发病机制尚未完全确定,推测是多种因素共同作用的结果。

隐孢子虫病的病因为感染隐孢子虫。

隐孢子虫感染呈世界性分布,发展中国家人群中感染率较发达地区人群的感染率高。

发病季节各地不尽相同,以夏秋季节发病较多。

且农村高于城市,多为散发性,也可在集体机构如军队、幼托所呈小型流行,并有家庭聚集性,也是旅游者腹泻原因之一。

慢性腹泻患者的隐孢子虫感染率明显高于急性腹泻患者。感染人群男女性别无明显差异。本病的流行与各地人群的社会习俗、居住条件、生活水平及卫生状况等也都有密切关系。

人主要通过粪口途径传播本病。经被污染的手和食入或饮用被隐孢子虫卵囊污染的食物和饮水而感染。 水源和食物包括水果、蔬菜和乳制品被污染常可导致本病暴发流行。由于隐孢子虫卵囊能耐受常规消毒浓度的氯,因此通过游泳池受染的病例并非罕见。家蝇及其幼虫的体表及消化道都可机械地携带卵囊而污染食物,是本病不可忽视的传播媒介。此外,从艾滋病患者的呼吸道分泌物及痰液中均曾检出隐孢子虫卵囊,因此,本病也可通过痰液或飞沫传播。同性恋患者可因肛交导致直接传播。

免疫功能低下的人群

如艾滋病、肿瘤、血液、严重肝肾功能不全以及接受免疫抑制剂和抗肿瘤药物的患者,而且他们对较多的隐孢子虫虫种易感。

部分健康人群

特别是经常和动物接触的农牧民、兽医、挤奶工、为婴幼儿换洗尿布的人以及常和本病患者接触的医护人员感染本病的机会较多。

婴幼儿及青少年

感染率明显高于成人,在营养状况和卫生条件较差的地区,儿童感染率较高。托幼机构常易发生本病暴发流行。

其他

本病在同性恋者中的发病率明显高于静脉注射药物成瘾的人,吸毒者及有肛交和口交等行为的人多易受染。

隐孢子虫病潜伏期2~28天,平均7~10天。临床表现以发热、腹痛、腹泻、体重减轻等为主要症状,大多数患者病程短暂而能自愈。免疫功能低下者腹泻重且持续时间长,易产生各种并发症,甚至死亡。

急性期

免疫功能正常者主要表现为急性自限性水样腹泻,一般无脓血,每日排便2~20余次,可伴低至中度发热、肌肉酸痛、乏力、腹胀、恶心、呕吐、食欲减退等症状。病程通常7~14天,最短1~2天。免疫功能缺陷者腹泻程度严重,常表现为霍乱样水泻,可迅速出现脱水及水电解质紊乱的相应症状,并发其它病原体感染。

慢性期

主要见于免疫功能缺陷者,特别是艾滋病患者。病程多为20~60天,长者可达数年。起病缓慢,持续腹泻,每日数次或数10次,大便呈糊状或带有黏液的水样便,便有血便。患者也可表现为霍乱样腹泻,伴有严重脱水和电解质紊乱、低白蛋白血症,严重者可出现循环衰竭而死亡。

免疫功能缺陷者,尤其是艾滋病者可出现隐孢子虫体内广泛感染,并发呼吸道、胆道或胰腺等肠外器官隐孢子虫病,表现为肺炎、胆囊炎、胆管炎或胰腺炎等症状。

免疫功能缺陷或营养不良儿童感染后病情较重、病程较长,因此当患者出现不明原因的腹痛、腹泻等症状时请及时就医,需给予对症及支持治疗,还要进行针对病原体的治疗。

不明原因的腹痛、腹泻,尤其是免疫功能低下者出现腹泻应积极就医。

当患者出现昏迷、呼吸困难、反应迟钝、嗜睡,应立即拨打120。

患有该疾病的患者,首先考虑到感染科就诊。

若患者出现剧烈腹痛等症状时,可以考虑到急诊科就诊。

目前都有什么症状?(如腹痛、腹泻、发热等)

既往有无其他病史及用药史?(如免疫系统疾病,肿瘤等病史,长期服用免疫抑制药物等)

是否去过隐孢子虫病流行疫区?

有没有接触过猪、牛、羊等牲畜?

最近有没有吃过不干净的食物、喝过不干净的水?

病原学检查

以明确能否从粪便(或痰液)中检査出隐孢子虫卵囊。目前常用的标本涂片染色法有吉姆萨染色,改良抗酸染色,沙黄-亚甲蓝染色和荧光素染色等。

免疫学检查

由于粪检卵囊存在特征不够明显,检出率低等缺点,已陆续开展免疫学诊断方法。

粪便标本中卵囊抗原

主要包括IFA法、ELISA法、免疫印迹试验,以对粪便标准中是否存在卵囊进行检测。

血清特异性抗体

可检出隐孢子虫患者血清特异性lgG、lgM、gA型抗体。

分子生物学检查

随着分子生物学技术的迅速发展,对隐孢子虫的检测手段日益完善。以聚合酶链反应为代表的检测技术既快速又准确,不仅可检测临床标本,检查出症状轻微的患者及无症状的带虫者,且能区分病原体的虫种和其因型,其中尤以细胞培养PCR和实时PCR敏感性最高,最少能检出1个隐孢子虫卵囊。此外,免疫磁性分离PCR、反转录PCR,最大可能数PCR以及核酸序列依赖的扩增技术还可检测卵囊的活性。

本病的诊断主要依靠流行病学史、临床症状及体征,而从粪便、十二指肠液或胆汁以及各种活检标本中检测隐孢子虫卵囊及其DNA是本病确诊的可靠依据。

目前,隐孢子虫病尚缺乏满意的特异性疗法,多需根据患者具体情况进行支持与对症治疗以及病原治疗。如免疫功能正常的隐孢子虫病患者多呈自限性,仅需支持对症治疗。有免疫缺陷者或营养不良的儿童患隐孢子虫病后,病情较重,病程迁延,预后较差,除需对症支持治疗外,还应进行抗隐孢子虫治疗。对于AIDS合并隐孢子虫病患者,进行高效抗逆转录病毒治疗也有利于隐孢子虫病的控制。此外,部分免疫疗法对控制隐孢子虫病,亦可能有益。

对急性消化道隐孢子虫病患者应酌情补充液体、纠正酸中毒及电解质平衡紊乱。

对腹泻严重的免疫功能低下、特别是艾滋病患者,除积极施行补液等一般治疗外、可给予胃肠道外高营养治疗。

目前对本病尚缺乏满意的特效疗法。由于隐孢子虫寄生于宿主细胞中的纳虫泡内,药物难以对其产生作用。

螺旋霉素

20世纪80年代,国外采用螺旋霉素治疗,可获得较好效果,但对感染本病的艾滋病患者效果不明显,且大剂量的螺旋霉素常可引起急性黏膜损害。

巴龙霉素

罹患本病的艾滋病患者经用巴龙霉素治疗,腹泻次数及大便中排出的卵囊数均明显减少。呼吸道隐孢子虫感染者可采用巴龙霉素吸入治疗。

高价免疫牛的初乳中的免疫球蛋白

具有降隐孢子虫活力的作用,并能阻止子孢子从卵囊中逸出,服用后患者腹泻停止,大便成形,粪便中卵囊转阴。

大蒜素胶囊

可用于治疗肠道隐孢子虫病,治愈率可达93.8%。

生长激素抑制素

具有减少肠道分泌、增加水和电解质吸收的作用,并可抑制肠动力,部分感染本病的艾滋病患者使用后腹泻消失,营养及免疫状况均有所改善。使用免疫抑制剂的患者,应停止使用。

止咳平喘药物

针对肺部隐孢子虫感染者的咳嗽气喘等症状,可给予止咳平喘药物及吸氧治疗。

此外尚可选用苯乙哌啶、吗啡或普鲁卡因以减轻患者的腹泻症状。

该疾病一般无需手术治疗。

隐孢子虫病一般情况下预后良好,但具体和病人的免疫功能状态有密切关系。免疫功能正常者,病程有自限性,预后较好。营养不良的婴幼儿及免疫功低下者,特别是艾滋病患者感染本病后病情多较严重,且易转为慢性,病死率高达52%~68%。

免疫功能正常者一般能治愈,免疫功能低下者难以完全治愈。

免疫功能正常者一般不会影响自然寿命,免疫功能缺陷者病情较重,甚至可出现死亡。

特殊情况下,如病情严重者,可能会涉及到胃肠外的营养治疗。此外,急性期避免食用脂肪含量较高等食物,对缓解症状有一定益处。

对腹泻严重的免疫功能低下、特别是艾滋病患者,可给予胃肠道外高营养治疗。

发作期间避免进食含有脂肪及乳糖较多的食物,有助于缓解症状。

隐孢子虫病的护理以促进患者腹痛、腹泻等症状减轻及消退,大便恢复正常为目的。此外,还需注意避免交叉感染。

卧床休息,避免劳累,室内适当通风,保持空气新鲜。

注意个人卫生,并处理好患者的排泄物及分泌物,以及患者的衣物等,同时避免交叉感染。

做好心理护理,保持乐观心态,积极配合治疗。

遵医嘱,按时服药。

由于隐孢子虫病尚无特效的治疗药物,因此预防措施在控制本病发生与流行中尤为重要。隐孢子虫病为人畜共患寄生虫病,传播途径广泛,应控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。

对不明原因的腹泻患者,尤其是免疫功能低下者出现腹泻后,必须早期行病原学检测。

患者及病畜应及时给予积极治疗并采取隔离措施,同时对其排泄物进行无害化处理。

常与动物接触的牧民和兽医以及常与本病患者接触的医护人员和托幼机构的保育员都应加强个人防护。从患者或病畜采取的粪便标本,应即刻放入盛有10%甲醛的封闭容器内,以避免医护及检验人员受到意外感染。

婴幼儿不宜过早断奶,以免失去从母乳中获得被动免疫的机会。

4331点赞

参考文献

[1]李兰娟,王宇明.感染病学[M].北京:人民卫生出版社,2015:475-480.

[2]王宇明,李梦东.实用传染病学[M].北京:人民卫生出版社,2017:1208-1212.

[3]徐小元,段忠平.传染病学.第4版[M].北京大学医学出版社,2018.

[4]彭文伟,李兰娟,乔光彥.传染病学.第6版[M].人民卫生出版社,2006.