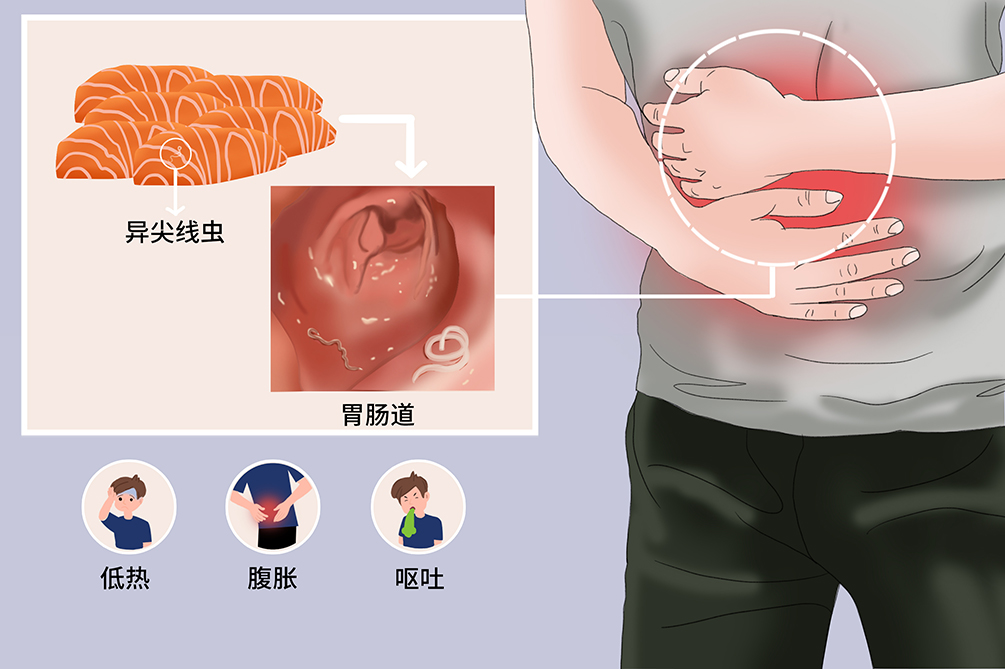

异尖线虫病是异尖线虫第三期幼虫寄生在胃肠道引起的疾病,人因生食含活幼虫的海鱼而感染。急性期临床表现有恶心、呕吐、剧烈腹痛等胃肠道症状,伴嗜酸性粒细胞增高;慢性期以胃或肠道嗜酸性肉芽肿为特征,可并发肠梗阻肠穿孔和腹膜炎。

- 就诊科室:

- 感染科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- anisakiasis

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肠梗阻、肠穿孔、腹膜炎

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 上腹部疼痛或绞痛、恶心、呕吐

- 好发人群:

- 喜食生鱼人群

- 常用药物:

- 阿苯达唑

- 常用检查:

- 胃镜检查、X线钡餐检查、免疫学检查、病理组织学检查

根据异尖线虫病的发病位置,将异尖线虫病分为以下四大类:

胃异尖线虫病

急性期感染可引发严重的上腹部疼痛、呕吐、腹泻和轻微发热,常伴有白细胞增多,嗜酸性粒细胞增多。

肠异尖线虫病

常表现为间歇性或持续性腹痛,肠道感染和炎症反复,主要发生于回肠末端,少数发生于空肠、十二指肠或结肠。

食管异尖线虫病

异尖线虫幼虫在生食海鱼片时直接钻入咽喉部黏膜内,引起食管异尖线虫病,表现为喉咙发痒、恶心或咳嗽、咳痰,常可将幼虫从痰中咳出或呕出,用纤维内镜检查可在食管下段发现有白色虫体,用钳取出而症状缓解。

肠外异尖线虫病

异尖线幼虫还可移行至肝、胰、大网膜、肠系膜、卵巢、腹壁皮下,腹股沟或口腔黏膜等,引起腹膜炎、嗜酸性肉芽肿和皮下包块,常被误诊为恶性肿瘤。

人因食用含异尖线虫第三期幼虫活体的鱼类或头足类,幼虫寄生在胃肠道,可引起异尖线虫病。

异尖线虫第三期幼虫寄生在人体胃肠道,并发生肠道感染,引起腹膜炎、嗜酸性肉芽肿和皮下包块。

人因食用含异尖线虫第三期幼虫的鱼类而感染。

人类异尖线虫病呈世界性分布,异尖线虫病在日本、韩国、法国等多个喜欢生吃深海鱼的国家流行。东南沿海的近海鱼类异尖线虫,第三期幼虫感染率很高。

异尖线虫虫卵随宿主粪便排入海中,经发育为第二期幼虫,被第一中间宿主甲壳纲动物吞食,并形成三期幼虫。当甲壳纲动物被鱼类或软体动物猎食后,三期幼虫移行到宿主腹腔各部位,如肠系膜、脂肪块、肝脏及肌肉中,由于宿主强烈的排斥反应,在其周围形成百色半透明的或不透明的纤维囊,虫体因而呈卷曲或螺旋状。

喜食生鱼的人群

异尖线虫寄生在鱼体内,体内的细菌未被全部有效杀灭,喜食生鱼的人群更易将该种鱼食用到体内,引起发病。

异尖线虫主要引起胃异尖线虫病,急性期临床表现有剧烈腹痛、恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状;慢性期以胃或肠道嗜酸性肉芽肿为特征,可并发肠梗阻、肠穿孔和腹膜炎。

胃异尖线虫病

临床表现有上腹部疼痛或绞痛,反复发作,常伴恶心、呕吐,少数有下腹痛,偶有腹泻。70%患者大便隐血阳性,外周血嗜酸性粒细胞明显增高。

肠异尖线虫病

常在吃生鱼片后1~5天内突然剧烈腹痛、恶心、呕吐、腹胀、低热,继而出现腹泻、柏油样黏液便,右下腹和脐周等处有压痛,有时可伴有荨麻疹等。

食管异尖线虫病

吃生鱼片后感心窝部疼痛,午夜感胸骨下刺痛、嗳气。

肠外异尖线虫病

本幼虫可穿透肠壁进入腹腔,再移行至肝、胰、大网膜、肠系膜、卵巢、腹壁皮下腹股沟或口腔黏膜等,引起腹膜炎、嗜酸性肉芽肿和皮下肿块。

肠梗阻

肠内容物在肠道中通过受阻,为常见急腹症,可因多种因素引起,起病初,梗阻肠段先有解剖和功能性改变,继则发生体液和电解质的丢失,肠壁循环障碍、坏死和继发感染,最后可致毒血症、休克、死亡。

肠穿孔

肠管病变穿透肠管壁导致肠内容物溢出至腹膜腔的过程,是许多肠道疾病的严重并发症之一,引起严重的弥漫性腹膜炎,主要表现为剧烈腹痛、腹胀、腹膜炎等症状,严重可导致休克和死亡。

腹膜炎

腹腔壁层腹膜和脏层腹膜的炎症,可由细菌、化学、物理损伤等引起,按发病机制可分为原发性腹膜炎和继发性腹膜炎,急性化脓性腹膜炎累及整个腹腔称为急性弥漫性腹膜炎。

摄入含有异尖线虫的鱼类或头足类后可能在几小时内出现症状,异尖线虫感染出现的症状主要表现为腹痛、腹胀等胃肠道症状,患者应及时就医。

食用海鱼类后,出现腹部疼痛、呕吐、腹泻和轻微发热等症状需及时就医。

出现异尖线虫病疑似临床症状后,建议及时就诊感染科。

因为什么来就诊的?

目前都有什么症状?(如腹部疼痛、呕吐、腹泻和轻微发热等)

近期是否到过疫区或近期是否有生食过海鱼或其他食物?

既往有无其他的病史?

有没有食物、药物过敏史?

胃镜检查

发现幼虫、病理组织学检查找到虫体横切面可以确诊,胃镜检查可见整个胃黏膜黏液增多、皱襞肿大,其中可见白色透明头部钻入胃黏膜的活幼虫,呈螺旋状或S状盘曲。虫体周围的黏膜糜烂,有凝血块、出血或白苔等改变。

X线钡餐检查

胃部X线表现

胃角增宽,呈反抛物线状;胃边缘僵直,双边化;胃壁不整齐,有充盈缺损等;胃皱襞肿大。

肠道钡剂检查

钡剂进行呈节状,患部可见锯状或棍棒状阴影,其上方肠管扩张。

免疫学检查

以异尖线幼虫纯化抗原做皮内试验呈阳性反应,患者血清特异性IgE升高。乳胶凝集试验、间接荧光抗体试验等呈阳性反应均有一定参考价值。

病理组织学检查

手术切除标本病理检查时,在蜂窝织炎型、脓肿型、脓肿肉芽肿型和肉芽肿型的病变组织内能见虫体、虫体角皮或肌层的切面。

分子生物学技术检查

近来研究根据简单异尖线虫、对盲囊线虫及宫脂线虫的核糖体DNA片段不同,建立基于聚合酶链反应的限制性酶切片段长度多态性(PCR-RFLP)和单链构型多态性(SSCP)方法可用于诊断人和动物体内异尖线虫病。

内窥镜检查

通过该检查,可以明确发现异尖线虫的虫体,还可通过内窥镜将虫体取出,是诊断以及治疗该疾病的有效手段之一。

流行病学史

凡在流行区生食海鱼后有腹痛、呕吐者以及外周血嗜酸粒细胞增高(10%左右),胃液和大便隐血阳性者应怀疑本病。

实验室检查

诊断本病依据从胃内检获幼虫,虫体多在胃大弯侧发现,用体外培养的幼虫分泌排泄物作抗原检测患者血清中特异性抗体,是本病的重要辅助诊断方法。

胃异尖线虫病

70%患者大便隐血阳性,外周血嗜酸性粒细胞明显增高,幼虫寄生于胃体部和胃角部占85%以上,胃镜检查、胃液检测可发现异尖线虫第三期幼虫。

肠异尖线虫病

患者常因肠穿孔、腹膜炎或局限性肠坏死而手术,通过症状诊断较困难,容易和胃溃疡、胃肿瘤、阑尾炎相混淆,在病变组织中发现本幼虫而确诊。

肠外异尖线虫病

腹膜炎嗜酸性肉芽肿和皮下肿块,进行纤维内镜检查,在食管下段发现有白色虫体,用钳取出,鉴定为异尖属幼虫,用钳取出而症状缓解。

对于异尖线虫病的治疗可根据其病情采取相应有效的方法,唯一有效治疗异尖线虫病的方法还是清除幼虫。目前尚无特效药物治疗,最近报道用阿苯达唑治疗本病有一定疗效。

异尖线虫病目前尚无特效药物治疗,最近报道用阿苯达唑治疗本病有一定疗效。对于难以找到虫体或取虫困难时,可用阿苯达唑保守治疗并辅以抗感染抗过敏药物。阿苯达唑的抗病性呈现剂量依赖性,且酸性环境可显著减低其抗虫性。

胃或咽喉与食管异尖线虫病,应及早做纤维胃镜检查,发现虫体立即钳出。

对肠异尖线虫病采用保守疗法后,在抗感染与抗过敏处理的同时严密观察病情,一旦发现有肠穿孔、腹膜炎或肠梗阻等并发症,立即手术治疗。

患异尖线虫病后及时就医,进行排虫治疗,一般预后良好,如有严重并发症者预后不佳。

本病经规范治疗能治愈。

若除虫治疗及时,一般不会影响自然寿命。

建议排虫后及时复诊。

异尖线虫病应注意合理搭配膳食营养,适量摄入维生素、蛋白质及矿物质丰富的食物。

宜吃高蛋白、维生素和矿物质含量丰富食物,满足病人恢复期的基本营养需求。

宜吃高热量、易消化食物,确保摄入能量满足身体恢复的同时不加重胃肠道负担。

忌吃油腻、难消化、油腻的食物,避免加重胃肠道负担。

忌吃油炸、熏制、烧烤、生冷、刺激、高盐、高脂肪食物,部分食物的加工用油质量难以保证,对人体极为有害,不利于病人身体恢复。

异尖线虫病患者的护理是促进患者术后或排虫后机体的恢复,同时做好心理调节,并积极了解疾病知识,减轻不适。

患者需注意保持大小便通畅,避免用力排便。如果大便干燥或排便困难,可在医生指导下使用软化大便药物。

尽量吃熟菜,不吃未经高温烹饪的食物。

密切观察阿苯达唑药物不良反应,如出现头痛、肝损害、皮疹、发热等,应及时就医问诊。

预防异尖线虫病的最好办法是改变不良的饮食习惯,不生吃或半生吃海鱼和淡水鱼,从而减少感染异尖线虫病的概率。

本病的感染源主要是鱼类,所以避免生吃海鱼片或半熟的鱼片是首要的预防方法,鱼肉要加热熟制后食用。

食用符合进口鱼类卫生检验的海产品,不食用三无食品。

参考文献

[1]张望,陈秀开,李正高,彭勇.异尖线虫病研究进展[J].动物医学进展,2014,35(07):93-97.

[2]周洋,陈家旭,蔡玉春.异尖线虫病诊断技术研究进展[J].中国人兽共患病学报,2013,29(05):494-498.

[3]唐艺芝,孙青松,彭鹏,王学林,刘明远.我国异尖线虫病研究进展[J].安徽农业科学,2012,40(24):12079-12081.

[4]曹湛,刘劲松,何芳,林瑞庆,朱兴全.异尖线虫病概述[J].热带医学杂志,2004(04):494-497.

[5]姚永华.异尖线虫病的诊断与防治[J].动物科学与动物医学,2002(07):41-42.