隐匿型乳腺癌

隐匿型乳腺癌一般是指以腋窝淋巴结转移或其他部位远处转移为首发表现,临床体检未能发现乳腺肿块,但影像学检查可能发现乳腺原发癌灶的一种特殊类型的少见的乳腺恶性肿瘤。具有乳腺等原发癌灶生长缓慢而乳腺外的淋巴结或者其他器官等转移癌灶进展迅速的生长特点。作为一种罕见疾病,常无法找到疾病原发灶,对于该病的定义、诊断和治疗仍存在很大争议。一般为手术治疗为主辅助放疗及全身药物治疗。经过正规治疗后本病的预后与早期乳腺癌相似甚至优于早期乳腺癌。

- 就诊科室:

- 肿瘤科、乳腺外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Occult Breast Cancer,OBC

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 有遗传的可能性

- 并发疾病:

- 肿块感染

- 治疗周期:

- 长期间歇性治疗

- 临床症状:

- 腋窝无痛性肿块、远处转移症状、副肿瘤性神经病综合征

- 好发人群:

- 有乳腺癌家族史者、乳腺癌基因突变的人、体重超重的人、长期服用雌激素的人

- 常用药物:

- 阿霉素、他莫昔芬、曲妥珠单抗

- 常用检查:

- 组织病理检查、钼靶、超声、CT、MR

隐匿型乳腺癌是一种由遗传、环境等因素的相互作用而发生的一种特殊类型的乳腺癌,发病原因与雌激素、遗传因素等有关。好发人群为有乳腺癌家族史者、乳腺癌基因突变的人等,不良生活习惯、免疫因素等也可诱发该疾病。

雌激素因素

月经初潮早(<12岁),绝经迟(>55岁);未婚,未育,晚育,未哺乳;长期服用外源性雌激素,停经后进行雌激素替代疗法。

遗传因素

一级亲属中(如父母、子女及兄弟姐妹)有乳腺癌病史者,发病风险是普通人的2~3倍。需要解释的是乳腺癌的易感基因,研究发现目前已知的易感基因有乳腺癌1号、2号基因等,与这些基因突变相关的乳腺癌称为遗传性乳腺癌,占全部乳腺癌的5%~10%。具有以上若干项高危因素的女性并不一定患乳腺癌,只能说其患乳腺癌的风险比正常人高,中国妇女乳腺癌的发病率还是低的。

其他因素

乳腺腺体致密;患乳腺良性疾病未及时诊治;经医院活检(活组织检查)证实患有乳腺非典型增生;胸部接受过高剂量放射线的照射;绝经后肥胖;长期过量饮酒。

性别、年龄

该病99%发生在女性,男性仅占1%,且多发生在45~55岁之间。

不良生活习惯

嗜烟酒、熬夜、滥用药物等,会增加患病的几率。

免疫因素

机体的免疫监视体系在防止肿瘤发生上起重要作用,国内外不少学者报道肿瘤患者的免疫力低下,并随病情的进展而进一步加剧。

隐匿型乳腺癌是一种罕见的乳腺癌。在中国其发病率占同期乳腺癌0.3%~0.5%,在国外为0.3%~1%,发病高峰年龄约55岁,女性的发病率明显高于男性,左侧乳腺多见,多位于乳房外上象限。

有乳腺癌家族史者

对比无乳腺癌家族史的女性来说,具有乳腺癌家族史的女性有较高的患隐匿型乳腺癌的风险,且易在年轻的时候患病。这种特殊的风险的程度是根据被诊断隐匿型乳腺癌人是否来自一级亲属、二级亲属、或者多个家庭成员之间的不同而变化的。

乳腺癌基因突变的人

乳腺癌1号基因和乳腺癌2号基因是家族性乳腺癌的主要易感基因,均为抑癌基因,乳腺癌1号基因的异常与45%的乳腺癌、卵巢癌有关;乳腺癌2号基因的异常不仅与45%的家族性乳腺癌有关,还与早发乳癌、男性乳腺癌关系密切。

体重超重的人

通过目前的流行病学调查显示,肥胖是和各种类型乳腺癌的发生有一定相关性的。

长期服用雌激素的人

在乳腺癌的病因当中,已经被研究证实了,激素类的药物比如口服避孕药等雌激素类的药物,和乳腺有明显的相关性,容易导致乳腺癌的出现。

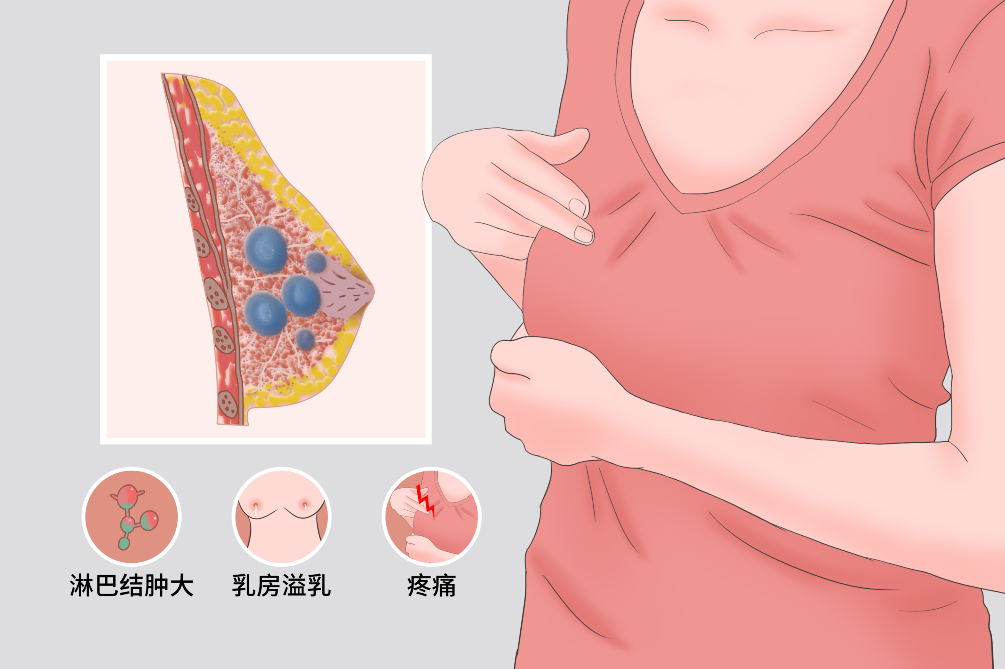

隐匿型乳腺癌患者多在无意中发现腋窝处无痛性肿块,仅少数患者因肿块累及神经而伴局部疼痛,乳腺未摸到肿块。腋窝肿块单个或多个,多个时可分离亦可相互粘连固定、质硬,若肿块压迫腋静脉可造成患侧上肢水肿,少数患者就诊时已出现远处转移及副肿瘤性神经病综合征。

绝大多数的隐匿型乳腺癌患者以腋窝无痛性淋巴结肿大为首发症状,患侧乳房体积偏大,常规检查一般不能查出乳房肿块。腋窝肿大淋巴结直径以3cm左右居多,呈单发或多发,或互相粘连、固定、质地较硬。大部分患者的淋巴结呈无痛性,在累及腋神经时伴有疼痛,少数患者伴锁骨上淋巴结肿大或伴有乳头溢液。起初为无痛,可被推动的肿块,随着发展为伴有牵扯痛或放射痛,固定不可推动的肿块。晚期肿块可发生坏死,以致溃破、感染、出血,外观呈菜花样,分泌物带有恶臭。

远处转移

隐匿型乳腺癌多转移至腹腔内脏器官,少数隐匿型乳腺癌转移至锁骨上淋巴结、皮肤等。

副肿瘤性神经病综合征

隐匿型乳腺癌合并副肿瘤性神经病综合症的个别报道,表现为首发周围神经病进行性发展。有四肢远端不适、刺痛、灼痛感,向近端发展,伴有肌无力。

感染

若组织溃破可发生肿块组织感染,肿块红、肿、热、痛,并伴有溢液、恶臭,严重者可全身脓毒血症。

恶病质

疾病晚期同其他晚期癌症的恶病质表现一样,患者可出现食欲不振或厌食、消瘦、乏力、贫血及发热等。

隐匿型乳腺癌患者一旦体检中发现腋窝质硬、不活动肿块时,应警惕隐匿型乳腺癌,就诊优先考虑去乳腺外科。体格检查和影像学检查是常用的检查手段,病理活检可明确该病,还应与淋巴瘤等疾病相鉴别。

一旦体检中发现腋窝肿块,质硬、不活动时需在医生的指导下进一步检查及时就医。

出现肿块破溃、出血或其他部位转移症状的情况时应及时就医。

如出现高热、乳房严重红肿等应立即就医。

优先考虑去乳腺外科。

其次考虑去肿瘤放疗科、肿瘤内科。

因为什么来就诊的?

发现腋窝肿块多久,疼不疼,有没有增大?

之前做过何种检查、经历过什么治疗?

平时是否长期服用雌激素药物?是否吸烟喝酒?

既往有无其他恶性肿瘤的病史?有无乳腺疾病史?家中有无患癌史?

体格检查

淋巴结初诊,可对肿块的性质初步判定,包括位置、硬度、活动度等。

淋巴结组织病理及免疫组化检查

常用方法有穿刺抽吸和活体组织检查两种,常用来明确肿瘤原发灶性质和病理类型。免疫组化完善雌激素受体、孕激素受体、以及HER-2表达情况。

影像学检查超声检查

钼靶X线钼靶是乳腺相关疾病影像学诊断的金标准。B超声像图呈现多个大小不等的低回声结节。CT、MRI或PET-CT检查是最常用和有效的寻找原发灶的检查手段,并且为分期提供较精确的依据。

无痛性腋窝淋巴结肿大症状。

通过淋巴结活检病理以及免疫组化检查可以确诊,但是还要通过CT、MRI检测等寻找原发病灶进一步明确病情期别。

恶性淋巴瘤

恶性淋巴瘤大多为全身性疾病,除腋窝淋巴结肿大外,其他部位的浅表淋巴结以及胸、腹腔淋巴结也可以肿大,可通过病理活检诊断鉴别诊断。

乳腺腋尾部癌及副乳腺癌

在大乳房及无明显副乳腺的妇女,此处肿块仅凭临床检查不易定位,关键是切除病检。腋尾部癌和副乳腺癌病变不在淋巴结内,或淋巴结有转移,但此外有乳腺结构及管内癌成分,或有囊性增生病,通过X线检查以及病理活检鉴别诊断。

隐匿型乳腺癌治疗周期根据治疗方式不同而不同,治疗方法在明确原发灶的基础上,以手术治疗为主,如保留乳房+腋窝淋巴结切除、同侧乳房切除术+腋窝淋巴结清扫。辅以放疗、化疗及内分泌治疗等多学科、个体化综合治疗模式。

他莫昔芬、来曲唑

应用于绝经后的患者,抑制肿瘤活性。

保留乳房+腋窝淋巴结切除

常用于病情较早,单个淋巴结肿大者,或不接受乳房切除的人。优点是隐匿型乳腺癌原发灶较小,预后一般较好。多数研究表明,保留乳房手术与乳房切除术相比较,5年、10年生存率相似。其缺点在于不能证实原发灶的存在,也可能导致复发率的增加。术后需要定期复查,若出现复发情况,需行乳房切除术或放疗。

同侧乳房切除术+腋窝淋巴结清扫

常用于病情较晚,有多个或融合成大淋巴结者,或有乳腺癌病史者。手术方式分为全部乳腺切除或单象限乳腺组织切除,优点是切除较为彻底。

腋窝淋巴结转移数量较多的需增加放疗。利用射线杀灭肿瘤细胞,而正常细胞不受影响。

化疗药物是治疗肿瘤的常用手段,用来杀灭癌细胞。常见的化疗药物有阿霉素、环磷酰胺、多西他赛等,根据身体状况及淋巴结转移个数可选择两种药联合或三种药联合治疗。

利用中药可作为辅助治疗方式,提高免疫力,协助术后恢复等。

曲妥珠单抗应用于免疫组化显示HER-2阳性的患者,可以阻断肿瘤生长。

隐匿型乳腺癌少数患者积极治疗后可治愈,总体来说5年生存率为70%左右,10年总生存率为47.5%~67.1%。隐匿型乳腺癌的预后与早期乳腺癌相似甚至更好,经过有效规范的治疗后可维持正常的生活质量。但放化疗所产生的后遗症,需要定期复诊。

隐匿型乳腺癌少数患者积极治疗后可治愈。

隐匿型乳腺癌根据病理类型、转移程度及个人体质不同,生存时间不同,总体来说5年生存率为70%左右,10年总生存率为47.5%~67.1%。若肿瘤根治性切除,一般不会影响自然寿命。

该病后遗症主要为放化疗所产生的后遗症,如放射性皮炎、化疗后脱发等。不过经有效的对症治疗可或痊愈。

治疗结束后因在医生的指导下定期复查CT、B超、肿瘤标志物等,以及时发现肿瘤复发转移情况。隐匿型乳腺癌治疗后一般第一年每3个月复查一次。第2~3年每半年复查一次。之后每年复查一次,查体当日注意空腹。

隐匿型乳腺癌没有特别饮食禁忌。

隐匿型乳腺癌患者放化疗期间可能会出现食欲下降、体重下降,白细胞下降、贫血等。根据患者身体状况,应注意休息、劳逸结合,必要时可在医生指导下药物治疗,注意作用、剂量、用法、不良反应。注意保温,预防感冒。术后患者应注意伤口愈合情况,定期换药。

口服用药,部分患者出院后仍需药物治疗,患者需了解各类药物的作用、剂量、用法、不良反应。

注意休息,劳逸结合。不能过度劳累、熬夜,应养成良好作息习惯,适量运动,以不产生疲惫即可,控制体重。

术后注意观察伤口恢复情况,注意敷料有无渗血、渗液、化脓情况,如果出现此类情况,需要及时通知医生。

注意保温,预防感冒。肿瘤患者免疫力下降,或治疗导致的白血病降低会增加感冒发生的概率,因此患者应注意感冒防护,避免出入人口密集场所。

术后患者应注意定期换药,放疗患者应注意放疗部位的皮肤保护,保持干燥。

隐匿型乳腺癌可一定程度的预防,但是早期发现和治疗原发病灶是预防发生隐匿型乳腺癌的关键。预防措施包括禁烟酒,预防感染,科学运动,合理膳食,限制饮酒。

早期发现和治疗原发病灶是预防发生隐匿型乳腺癌的关键。高风险人群应全面细致地进行检查,如影像学检查以求尽早发现,及时进行相应的治疗。

减少吸烟,尽可能戒烟。

适当的控制体重,避免肥胖。

定期检查,排查家族史或遗传基因,确认后可进行预防性的乳房切除。

坚持母乳喂养,降低乳腺癌的发生几率,并每月进行乳腺自检1次。

参考文献

[1]孙现军,王永胜,左文述.隐匿型乳腺癌的诊断和治疗[J].中华肿瘤防治杂志,2000,7(004):406-408.

[2]郭仲甫,翟志伟,李文倩等.隐匿型乳腺癌的研究进展[J].现代肿瘤医学,2018,26(09):161-164.

[3]沈浩元,胡超华,韩运涛,et al.56例隐匿型乳腺癌临床病理特征分析及诊疗策略探讨[J].中国癌症杂志,2018,224(06):429-434.