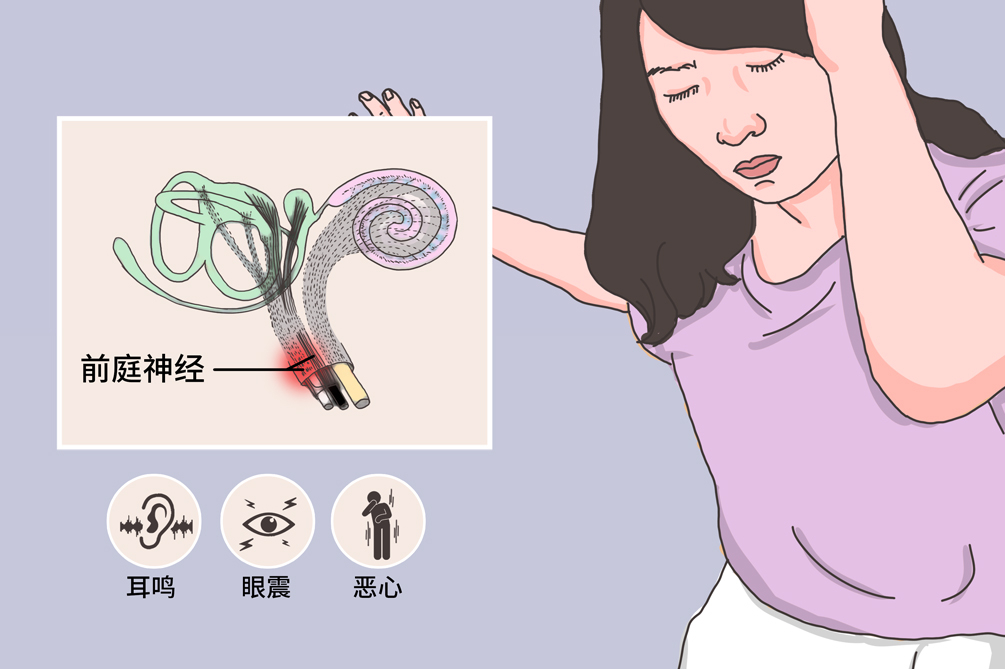

位置性眩晕是一种耳鼻喉科较为常见的疾病,多指由相对于重力方向头位变化而诱发的剧烈眩晕,持续时间一般不超过1分钟,常伴眼震、恶心、呕吐等。本病主要是前庭系统原发或继发性损害后所导致的症状。本病临床采取保守治疗,如复位疗法、体位疗法等,长期保守治疗无效者,可采取手术治疗,预后良好,但易复发。

- 就诊科室:

- 耳鼻喉科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- positional vertigo

- 疾病别称:

- 变位性眩晕

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 无

- 治疗周期:

- 一般保守治疗1年左右可治愈

- 临床症状:

- 眩晕、眼震、可伴有恶心、呕吐

- 好发人群:

- 多见于40~60岁成人,女性多发于男性

- 常用药物:

- 倍他司汀、异丙嗪

- 常用检查:

- 头位性眼震检查、纯音测听、前庭功能检查、颞骨X线、CT或MRI检查、颈椎X线检查

良性阵发性位置性眩晕

BPPV又名“耳石症”,是因头位改变而出现眩晕、眼震等症状,是最常见的外周性前庭疾病。当患者头部运动时,如床上翻身、起卧或仰头、低头时均可以激发眩晕发作,持续数秒至数分钟(通常不超过1min),可伴恶心、呕吐,但无听力损失及耳鸣,可自发缓解。

前庭性偏头痛

VM是常见的一种中枢性前庭疾病,为眩晕与偏头痛共存的良性复发性眩晕,可自发或位置性诱发,或是偏头痛特异诱因所诱发。临床表现较为多样,缺乏特异性标志。表现为自发性,由视觉、头部运动引发的眩晕,常伴眼震和恶心。

前庭阵发症

VP是反复发作的短暂的自发的或诱发的旋转或非旋转性眩晕。临床多表现为反复发作性的短暂性眩晕,可自发或特定姿势诱发,每次发作持续数秒至数分钟,发作频率由每天数次至每月数次不等,随病程延长,可出现眩晕时间延长,耳鸣及听力下降。

中枢性发作性位置性眩晕

CPPV是一组中枢源性发作性PV。主要是由中枢病变所致,多数患者仅有眼震而无眩晕。临床表现及变位试验的特点与良性阵发性位置性眩晕相似。

直立性眩晕/头晕

OD/OV是指坐起或站立时发作的眩晕/头晕。据立卧位试验(HUTT)分为以下四类:

迷走神经失张力性眩晕

血压、脉搏慢慢下降,收缩压差小于20mmHg,脉搏差异更大。

体位性、直立性贫血综合征

收缩压不变,脉搏差大于20次/分。

直立性低血压

血压、脉搏慢慢下降,收缩压差大于20mmHg,脉搏差异更大。

短暂性共济失调

卧床两周以上,可出现直立性眩晕,直立后血压、脉搏不变,引起时即出现眩晕。

约半数患者病因不明,属特发性位置性眩晕。多见于老年人及女性,可能与年龄增长所致的耳石退化加速、吸收能力下降及耳石的稳定性降低等有关,激素水平改变,钙代谢紊乱及骨质疏松等也可能是易患因素。

良性阵发性位置性眩晕

主要由半规管内的耳石脱落所致,可因耳科或全身系统疾病所诱发,最常见的原因是头部外伤和前庭神经炎,其他如梅尼埃病、耳硬化、内耳畸形、慢性中耳乳突炎、突发性耳聋、中耳或内耳的感染和手术等也可引起耳石脱落。

部分患者发病原因不明确,可能与长期佩戴高强度助听器、长期酗酒或y球蛋白血症等因素有关。

中枢性位置性眩晕

主要由中枢病变所致,如脑干病变、脑血流障碍性疾病、小脑、脑干、颅后窝及第四脑室肿瘤、多发性硬化等。

不良的生活习惯,如吸烟、酗酒,熬夜或过度疲劳。

易引发眩晕的体位。

轻度头部外伤可使耳石由椭圆囊内的胶状表面脱落,一旦这些颗粒进去半规管,就容易导致位置性眩晕。

偏头痛的发作可对内耳造成反复损伤,也容易诱发位置性眩晕。

所有外科手术后均可能出现位置性眩晕。

位置性眩晕是眩晕疾病中较为常见的类型,其临床患病率各国不一,约为10%~30%,其中女性约为男性的两倍,多为40岁以上。

好发于40岁以上人群,女性多见。

患者反复于改变体位(如躺下、坐起、翻身、抬头或低头)时出现眩晕,常感天旋地转或身体倾斜,多为短暂发作,少数患者有漂浮感。

良性阵发性位置性眩晕

眩晕

患者头部运动时,如床上翻身、起卧或仰头、低头时均可以激发眩晕发作,持续数秒至数分钟(通常不超过1分钟),可伴恶心、呕吐,但无听力损失及耳鸣,可自发缓解。

眼震

可出现水平性或旋转水平性眼震,眼震持续过程中,先逐渐增强,后渐减弱。

其他

可伴有恶心、呕吐等自主神经症状,常伴耳鸣、耳聋,眩晕停止后可有头重脚轻、漂浮感等不适反应。发病时神志清楚,有自行缓解和反复发作倾向。

中枢性位置性眩晕

眼震

典型病例中仅有眼震而无眩晕,眼震方向随头位方向变化或不变。或头位不变时,眼震方向变化,多为水平性,也可出现垂直性或斜性眼震。

眩晕

发病较慢,程度不定,持续时间较长,多为左右摇晃、上下浮动,而非真正旋转性眩晕。

其他

一般无耳鸣或耳聋,头发病时可有意识丧失等中枢神经系统病损的表现。

位置性眩晕是一种突发的疾病,无外界刺激,是自身或外物的运动错觉,如果出现头部眩晕,伴有恶心、呕吐等症状或突发耳聋耳鸣等情况,应到耳鼻喉科立即就诊。

患者如随着头部运动出现眩晕,反复发作不缓解,需要在医生的指导下进一步检查。

患者如上述症状持续不缓解,且逐渐加重,伴有恶心、呕吐等症状及时就医。

患者如反复发作体位改变引起的眩晕,长期不缓解,伴突发的耳鸣耳聋等立即就医。

位置性晕眩患者建议至耳鼻喉科就诊。

眩晕是一过性还是持续的?

目前都有什么症状?(如头部位置改变引发的眩晕等)

是否有以下症状?(如恶心、耳鸣、耳聋等症状)

既往有无其他的病史?如梅尼埃病、耳硬化症等?

是否做过什么检查?

血压及脉搏检测

了解直立位和卧位时血压和脉搏的变化,辅助疾病诊断。

耳鼻咽喉科检查

通过耳鼻咽喉科常规检查,了解双耳、鼻窦及鼻咽部有无其他病变。

神经系统检查

如12对脑神经及感觉、运动系检查等,有助于医生判断患者有无神经病变。

影像学检查

颞骨X线、CT或MRI检查,判断内耳、中耳及颅内有无病变。颈椎X线检查可以排除颈性眩晕。

头位性眼震检查

根据体位变换,观察患者眼震是否会消失,如眼震持续不消失即为试验阳性。

纯音测听

了解听力是否正常以及听力损失的程度和性质。

前庭功能检查

主要通过检查眼球运动、姿态和平衡能力,量化评估椭圆囊及球囊功能,协助诊断疾病。

眼震电图

眼震电图是近几年临床常用的前庭功能检查技术,主要用于判定前庭系统功能,辅助诊断眩晕疾病。

根据典型症状(改变头位后出现反复发作的、短暂的眩晕)及眼震的特征可做出初步诊断,还需进行详细的病史询问,再结合听力检查、眼震电图、前庭功能、神经系统以及增强核磁共振等检查结果,特别要注意内听道以排除其他情况,如听神经瘤,最终明确诊断。

前庭神经炎

前庭神经炎是由病毒感染所致的前庭神经疾病。其临床表现以突发性单侧前庭功能减退或前庭功能丧失为特征。眩晕多呈突发旋转性,常持续数天,伴恶心、呕吐、自发性眼震及平衡障碍。发病前常有上呼吸道感染病史,无耳蜗功能障碍和其他神经系统表现,血清疱疹病毒抗体滴度增加有助于鉴别。

梅尼埃病

梅尼埃病是一种以特发性膜迷路积水为病理特征的内耳病,临床表现为反复发作的旋转性眩晕,波动性、渐进性听力下降,耳鸣以及耳胀满感。眩晕多呈突发旋转性,患者感到自身或周围物体沿一定的方向与平面旋转,或感摇晃、升降、漂浮。眩晕均伴有恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗、脉搏迟缓、血压下降等自主神经反射症状。上述症状在睁眼转头时加剧,闭目静卧时减轻,通过临床症状可以鉴别。

椎-基底动脉缺血

椎-基底动脉缺血是指各种原因引起的椎-基底动脉狭窄(或闭塞)而出现临床上间歇性、反复发作性的一系列神经功能障碍的表现。症状主要表现为眩晕、视力受损及共济失调等。CT血管造影、磁共振血管成像、数字减影血管造影等检查有助于鉴别。

位置性晕眩患者首先应尽量避免能激发眩晕的位置,先行保守治疗,包括体位、复位及药物治疗等,必要时再行手术治疗,中枢性位置性眩晕等还需积极治疗原发病。

体位疗法

每日固定在诱发体位上进行长期反复锻炼,久而久之即可适应该体位,而不再有眩晕感。眩晕严重者,可在鼓室注射硫酸链霉素和利多卡因来缓解不适症状,循序渐进进行锻炼。

复位疗法

复位疗法又分为手法复位和耳石复位仪复位两种,其中手法复位更为常用,耳石复位仪复位手法复位操作困难的患者。临床常用的手法复位方法有:

Epley法

是目前治疗后半规管BPPV最常用的手法。该法通过依次改变患者头位,使耳石在重力作用下移动,从后半规管排出。

Lempert法

又称Barbecue翻滚法,用于治疗水平半规管良性阵发性位置性眩晕。

药物治疗仅可改善症状,并不能使耳石复位,包括前庭抑制剂,如选择性钙拮抗剂,异丙嗪、桂利嗪等,可以改善脑微循环及神经元代谢,抑制脑血管痉挛;倍他司汀、银杏叶提取物等,可改善内耳微循环。

手术治疗适用于长期保守治疗无效、病情反复发作、迁延不愈者。常用的手术方法包括前庭神经切断术、壶腹神经切断术、后壶腹神经切断、半规管阻断术等。

前庭康复训练通过中枢适应和代偿机制提高患者前庭功能,减轻前庭损伤造成的后遗症,可作为耳石复位的辅助治疗手段。

位置性晕眩患者一般预后良好,症状可以得到缓解,但是容易复发。

本病多数患者经过积极治疗多可治愈,症状减轻或消失。

本病一般不影响患者的自然寿命。

位置性眩晕的患者提倡营养均衡、科学合理的饮食,以保证机体功能的正常运转,增强机体免疫力,起到辅助控制病情,维持治疗效果,促进疾病康复的作用。

多吃高纤维素、高蛋白质的食物,多吃蔬菜和水果,疾病发作期提倡清淡易消化的饮食。

尽量少吃高糖、高盐、高热量、高脂肪的饮食,如油炸食品、奶油、巧克力等。

位置性晕眩的患者应正确认识疾病,避免紧张、焦虑的情绪,保持良好的生活习惯,尽量避免外伤,注意保护自己。对眩晕发作的情况进行监测,如有不适及时就医,树立战胜疾病的信心。

患者尽量避免能诱发眩晕的体位。如向左侧卧时发生眩晕,应睡向右侧并避免向右侧翻身。

改变不良的生活习惯,如戒烟戒酒,避免熬夜或过度疲劳。

生活中应注意防护,尽量避免外伤或跌倒受伤。

日常生活中应监测眩晕发作的持续时间、频率、程度等,如果频繁出现、加重,应及时就医。

由于患者对疾病认识不足,不能正确对待疾病,容易产生恐惧、焦虑、紧张的情绪,所以家属与患者应积极了解相关医学知识,认识到本病是有治愈的可能性。多与患者沟通交流,给予更多的关心,帮助其缓解不良情绪、树立战胜疾病的信心。

位置性眩晕的预防主要是在日常生活中一定要养成良好的生活习惯、良好的姿势习惯,注意保护头部、适度晒太阳,定期体检,不要太过劳累。

保持健康体重,可定期进行耳鼻咽喉科检查或神经系统检查,预防位置性眩晕的发生。

每年最好进行一次健康体检,以便于早发现,早治疗。

平常注意保护头部,避免外伤。

保持良好的生活习惯,如戒烟戒酒,避免熬夜与过度劳累,适当加强锻炼等。

时常适度晒太阳,每天晒15分钟,阳光中紫外线可促进机体对钙磷的吸收和利用。

要养成良好的姿势,这对预防发病和减轻发作十分重要。

参考文献

[1]迟放鲁.耳鼻喉头颈外科[M].第8版.北京:人民卫生出版社.2013.306-307.

[2]区永康,郑亿庆,陈玲.不同类型良性阵发性位置性眩晕[J].中华耳科学杂志.2006.04.279-282.

[3]熊彬彬,吴子明,刘兴建.良性阵发性位置性眩晕的临床特征分析[J].中华耳科学杂志.2012.02.208-211.