卵巢环管状性索间质肿瘤

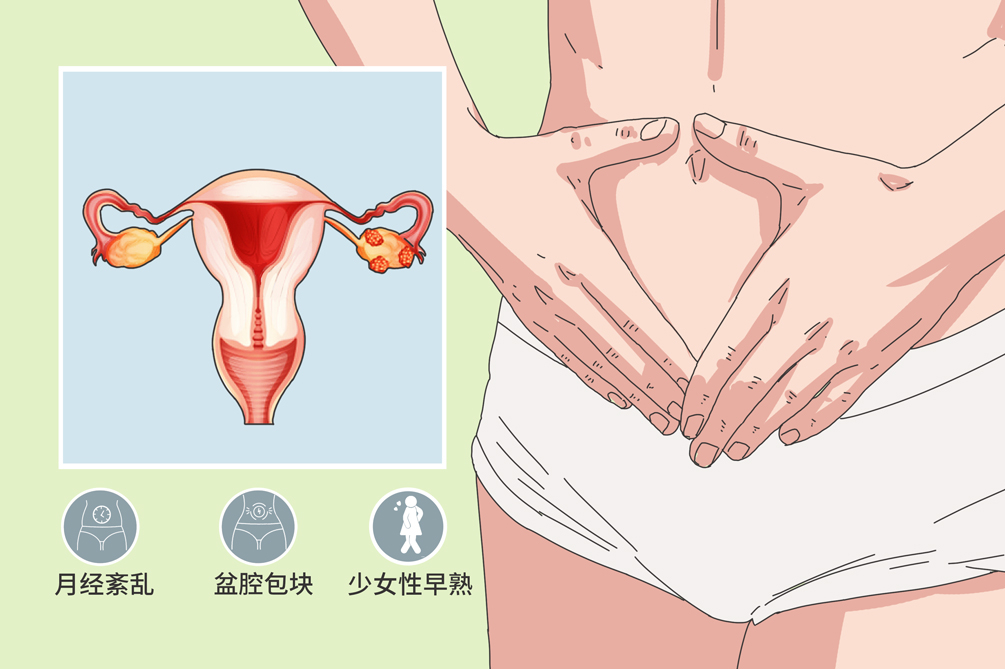

卵巢环管状性索间质肿瘤是一种低度恶性的功能性肿瘤,既分泌雌激素又分泌孕激素。此病十分罕见,以月经紊乱为主要临床表现,常表现为不规则阴道出血、闭经、绝经后出血;还可出现少女性早熟、盆腔包块等。部分患者患有家族性黑斑息肉综合征。本病以手术治疗和药物治疗为主,一般经治疗后效果较好。

- 就诊科室:

- 妇科、肿瘤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Sex Cord Tumor with Annular Tubules

- 疾病别称:

- 卵巢性索瘤伴环状小管

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 卵巢蒂扭转、肿瘤破裂、出血、子宫内膜癌

- 治疗周期:

- 1~3个月

- 临床症状:

- 月经紊乱、盆腔包块、少女性早熟

- 好发人群:

- 有本病家族史的人群

- 常用药物:

- 依托泊苷、平阳霉素、顺铂、紫杉醇、卡铂

- 常用检查:

- 腹盆部超声、CT、磁共振、肿瘤标志物检测、激素水平检测

伴有家族性黑斑息肉综合征

1/3的卵巢环管状性索间质肿瘤是该型。患者可在面部、口唇、口腔黏膜、舌、指趾端等处出现多发性色素斑,胃肠道出现多发息肉,患者可因此出现出血、肠梗阻。肿瘤约有2/3为双侧性,常为多发性,直径多小于3cm,均为良性。发病年龄相对年轻,平均25~27岁。此型卵巢环管状性索间质肿瘤本质上可能是错构瘤,而非真性肿瘤。

不伴有家族性黑斑息肉综合征

单侧卵巢发生,单个病灶,肿瘤体积较大,肿块直径多>3cm,可>20cm,为真性肿瘤,约1/4的病例表现为临床恶性经过。最常发生于30~40岁,平均年龄27岁。超过一半患者有绝经后出血、月经不规律、假性青春期性早熟等与雌激素相关的症状;也有患者表现为孕激素相关的症状,如子宫内膜间质蜕膜样变。

卵巢环管状性索间质肿瘤病因尚未明确,可能与家族遗传性有关,好发于有本病家族史的人群,无明确诱发因素。

卵巢环管状性索间质肿瘤可能与家族遗传性有关。家族性黑斑息肉综合征患者或有家族性黑斑息肉综合征家族史、卵巢肿瘤史和家族史者可能诱发卵巢环管状性索间质肿瘤。

卵巢环管状性索间质肿瘤十分罕见,在卵巢肿瘤中占0.06%,在所有性索间质肿瘤中占6%,介于支持细胞瘤和颗粒细胞瘤之间的肿瘤。发病年龄在4~76岁,平均26.7岁,好发于20~30岁育龄妇女。

卵巢环管状性索间质肿瘤的典型症状是盆腔包块和内分泌功能的变化。环管状性索肿瘤能产生孕激素、雌激素过多的临床表现,包括月经不规则,绝经后出血和少女性早熟等,孕激素过多则产生如子宫内膜腺体萎缩、间质蜕膜样变的子宫内膜病理变化。本病可合并出现卵巢蒂扭转、肿瘤破裂、出血、子宫内膜癌。

月经紊乱

不规则阴道流血、闭经、绝经后出血等。

少女性早熟

由于体内雌、孕激素水平上升,导致女孩在8岁之前出现与年龄不相应的第二性征,如乳房增大、阴毛腋毛生长、骨盆增宽等。

盆腔包块

部分不伴有家族性黑斑息肉综合征患者包块体积较大时可触及。

伴有家族性黑斑息肉综合征患者可在面部、口唇、口腔黏膜、舌、指趾端等处出现多发性色素斑,因胃肠道多发息肉还可继发出现腹痛、腹胀、恶心、黑便等。

卵巢蒂扭转

卵巢蒂扭转是卵巢肿瘤的常见并发症,当卵巢环管状性索间质肿瘤的直径大于5cm,实性的包块容易从蒂部发生扭转,主要临床症状是剧烈的腹痛,严重的会出现恶心、呕吐、发烧。

肿瘤破裂、出血

肿瘤的形成,破坏了正常的组织功能和血液系统的循环,内分泌失调,抵抗能力越来越弱,或者肿瘤细胞扩散导致出现溃破出血的问题。如果肿瘤破裂导致出血,首先应当监测生命体征,行血常规检查,明确出血的量,再另行治疗。

子宫内膜癌

卵巢环管状性索间质肿瘤患者多月经紊乱,月经量多可能引起癌变;同时卵巢环管状性索间质肿瘤患者分泌雌激素,增加了体内雌激素的储存,可能导致子宫内膜癌的产生。常见症状是出血、阴道排液、疼痛、腹部包块等症。

患者出现月经紊乱、盆腔包块、少女性早熟等应立即去妇科就诊,进行体格检查、妇科检查、血清学检查、影像学检查等,排除其他原因如卵巢蒂扭转等引起的盆腔包块、月经紊乱,最终明确诊断。卵巢环管状性索间质肿瘤需要与卵巢颗粒细胞瘤、卵巢支持-间质细胞瘤进行鉴别。

对于患有家族性黑斑息肉综合征的高危人群,注重经期、定期检查非常有必要,重视血清激素测定。无论是不是高危人群,一旦附件出现实性包块、月经紊乱、血清学检查出现雌孕激素均升高都需要在医生的指导下进一步检查。

在体检或其他情况下发现雌孕激素增高,并出现不规则阴道出血、闭经、绝经后出血、少女性早熟、盆腔包块、腹痛、恶心呕吐、黑便等症状,高度怀疑卵巢环管状性索间质肿瘤时,应及时就医。

已经确诊卵巢环管状性索间质肿瘤的患者,若出现剧烈腹痛、恶心呕吐、发烧等,甚至昏迷,应立即就医。

大多患者优先考虑去妇科就诊。

如确诊患者,经过适当治疗后可另行至肿瘤科进行后续治疗。

目前都有什么症状?(如月经紊乱、性早熟、盆腔包块等)

症状是什么时候开始的?

第一次月经是什么时候?什么时候绝经的?

家人有没有患过癌症?

家人有没有家族性黑斑息肉综合征?

一般体格检查和妇科检查

医生通过一般检查确定包块位置,观察阴道及子宫内情况,还可以通过活检初步排查。

血清激素测定

血清学检查雌激素、孕酮均升高是诊断卵巢环管状性索间质肿瘤的重要线索,有一定的诊断价值。

肿瘤标志物

血清抑制素、苗勒管抑制物、CA125、AFP和孕酮水平等都可作为临床辅助诊断和监测的肿瘤标志物。了解血液中这些指标是否异常对于诊断卵巢环管状性索间质肿瘤有较大价值。

盆腔超声

超声检查能够观察肿瘤位置、大小、形态、性质;还可以提供实时图像,可以有效地引导活检取材。

CT

CT是现阶段恶性肿瘤检出和随诊的最佳影像学手段,肿瘤对治疗的反应和肿瘤分期通常以CT图像上测量的肿瘤大小为依据。

PET-CT

可以观测发现肿瘤是否侵犯其他脏器以及转移灶的范围,对于直径较小的转移灶MRI更敏感。

MRI

MRI可以更好的判断肿块的性质、评价肿块是否侵犯周围组织以及侵犯范围。

病理组织学检查

是确诊卵巢环管状性索间质肿瘤的依据。

患者出现典型卵巢环管状性索间质肿瘤症状如月经紊乱、盆腔附件区包块、少女性早熟等,或者以上症状并伴有家族性黑斑息肉综合征症状者,颏初步怀疑为卵巢环管状性索间质肿瘤。

通过相关辅助检查,如血清激素检测、肿瘤标志物、超声、CT等,显示附件区包块,血清雌激素及孕酮明显升高,血清苗勒管抑制物升高等表现的患者,出现卵巢环管状性索间质肿瘤的风险较大。

结合显微镜下进行病理组织检查,是最可靠的诊断标准,可见瘤细胞形成简单或复杂的环形小管,环形小管之间为纤维性卵巢间质,其中可见黄素化细胞。

颗粒细胞瘤

颗粒细胞瘤分泌雌激素;病理组织象为真皮内和皮下组织内界限不清的肿块,瘤细胞较大,呈多角形,形成巢和索。细胞具有丰富细颗粒状,淡嗜酚性胞浆,胞核小而圆,位于细胞中央。核分裂象罕见或无。其上表皮常呈明显上皮瘤性增生。胞浆内颗粒PAS染色阳性,耐淀粉酶。电镜下胞浆内颗粒被膜为溶酶体和自噬体。而卵巢环管状性索间质肿瘤的病理特点为瘤细胞形成简单或复杂的环形小管,环形小管之间为纤维性卵巢间质,其中可见黄素化细胞。根据病理检查可鉴别。

卵巢环管状性索间质肿瘤患者需进行手术治疗和化学药物治疗改善,一般需要治疗1~3个月,重症患者时间更长。对于没有潜在恶性的患者仅需行手术治疗即可,而对于晚期以及分化差或伴有异源性成分的患者,需要加以术后的辅助治疗。

本病一般无需药物治疗。

伴有家族性黑斑息肉综合征的患者

合并家族性黑斑息肉综合征者因肿瘤体积小,直径多小于3cm,大约有2/3为双侧性,临床经过为良性,可以定期随访。如无生育需求患者治疗可行单侧附件切除或全子宫加双附件切除。同时注意消化道息肉的处理

不伴有家族性黑斑息肉综合征的患者

单侧附件切除术

年轻未育者,手术中剖视对侧卵巢正常者,盆腔探查后确为临床I期,可行患侧附件切除,术后长期随访。

细胞减灭术

对于Ⅱ期以上及复发患者,均应进行。

子宫及双侧附件切除术

适用于绝经后妇女,可降低疾病复发风险。

对于重症或复发患者,术后需辅以化疗和放疗。化疗以顺铂、VP-16 和博来霉素(PEB)方案为首选,其次以顺铂、长春新碱和博莱霉素(PVB)方案为次选,或采用紫杉醇联合卡铂的化疗方案。

卵巢环管状性索间质肿瘤是低度恶性肿瘤,多为单侧卵巢发生,一般经过治疗后效果较好,但若治疗不及时发生远处转移可复发肿瘤,应积极治疗复发肿瘤。

本病早期发现并手术治疗治愈率较高。若治疗不及时,出现严重并发症或者发生远处转移,预后相对较差,甚至危及生命。

本病及早发现并手术治疗一般不影响自然寿命,若治疗不及时会危及生命。

患者术后第1年每3个月复查一次,2~3年每半年复查一次,3年以后每年复查一次。

卵巢环管状性索间质肿瘤患者无需进行特殊饮食调理,以清淡营养、易消化为原则,避免油腻食物。但对于放、化疗及手术后的患者,由于消化功能减弱,增加进餐次数可以达到减轻消化道负担,同时增加食物摄入量的目的。

卵巢环管状性索间质肿瘤患者日常要注意保证生活环境卫生、通风透气,手术治疗的患者要注意休息,以及手术部位的清洁,避免发生感染。出现化疗反应时,可提前准备好药物对症处理。

尽可能地保持室内整洁卫生,空气清新流通,温度与湿度适当,室内采光良好,装饰色调柔和,周围环境宁静而有生机。

术后注意休息,避免过于劳累,同时注意手术刀口以及敷料的清洁,预防感染。

化疗过程中,可能会引起发热、流感样症状,同时有大多数患者会出现恶心、呕吐、纳差、腹泻、乏力等不良反应,为了减少以上治疗不良反应的发生,在治疗前应做好充分的药物不良反应预防性治疗工作。

由于卵巢环管状性索间质肿瘤病因不明,目前还没有特异而有效的预防方法,但可针对有本病或肿瘤家族史的人群定期体检筛查。

对于患有家族性黑斑息肉综合征或者有家族性黑斑息肉综合征家族史者、有卵巢肿瘤史或者家族史者应该注意定期检查。

参考文献

[1]张楠,赵海,宫术娟.磁共振在卵巢性索间质肿瘤诊断中的应用研究[J].影像研究与医学应用.2019.第3卷(18).31-32.

[2]华克勤,丰有吉.实用妇产科学[M].第3版.人民卫生出版社.2013.571-575.