儿童获得性免疫缺陷综合征

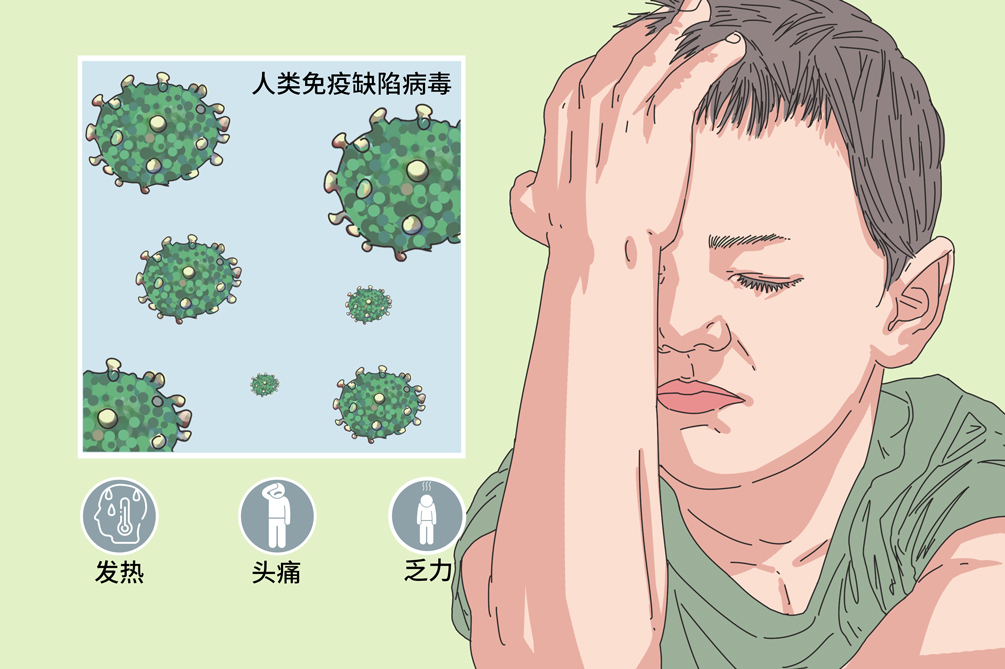

儿童获得性免疫缺陷综合征由人类免疫缺陷病毒(HIV)感染儿童淋巴系统引起,母体病毒可经胎盘感染胎儿或通过哺乳、黏膜接触等方式感染婴儿。其特征为严重免疫抑制,导致机会性感染、继发性肿瘤及神经系统症状,临床表现为发热、乏力、体重下降、全身淋巴结肿大及神经系统症状。目前治疗包括抗病毒治疗、提高免疫功能治疗、抗感染治疗和抗肿瘤治疗等,目前尚不能治愈,预后较差。

- 就诊科室:

- 儿科、感染科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- pediatric acquired immune deficiency syndrome,AIDS

- 疾病别称:

- 儿童艾滋病

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 脑萎缩、卡波西肉瘤、机会性感染类疾病

- 治疗周期:

- 终身间歇性治疗

- 临床症状:

- 发热、头痛、乏力、腹泻、全身持续性淋巴结肿大、体重下降

- 好发人群:

- 儿童

- 常用药物:

- 齐多夫定、奈韦拉平、利托那韦

- 常用检查:

- 病毒抗原检测、免疫学检查

人类免疫缺陷病毒HIV主要侵犯CD4+T淋巴细胞,病毒的dsDNA整合至细胞基因组形成前病毒,并在细胞内复制。可通过直接和间接途径损伤免疫细胞,导致机体免疫功能失衡和缺损,进而导致儿童获得性免疫缺陷综合征病人发生机会感染或肿瘤。

单核-巨噬细胞损伤

感染早期,以嗜巨噬细胞性HIV(R5)为优势,单核-巨噬细胞可抵抗HIV的裂解细胞作用,病毒可在细胞内长期潜伏并随其游走扩散。该细胞的趋化吞噬及抗原呈递功能下降,感染的单核-巨噬细胞可成为HIV的重要储存库。

CD4+T淋巴细胞的损伤

CD4+T淋巴细胞是HIV的主要靶细胞,随着感染进程,HIV的细胞亲嗜性转为嗜T淋巴细胞为主。儿童获得性免疫缺陷综合征主要表现为CD4+T细胞数量减少及功能下降,HIV损伤CD4+T细胞的机制较为复杂,主要如下:

HIV直接或间接杀伤CD4+T细胞。

HIV感染诱导CD4T细胞融合,形成多核细胞并导致细胞死亡。

特异性CTL对病毒感染CD4+T细胞的杀伤作用。

HIV抗体介导的ADCC对靶细胞的破坏作用。

HIV感染促进CD4+T细胞凋亡。

CD4+T细胞产生减少

HIV可侵犯胸腺细胞、骨髓造血干细胞,使CD4+T细胞产生减少。

CD4+T细胞功能受损

HIV感染可引起Th1/Th2失衡,Th2呈极化优势,造成CD4+T细胞功能障碍。部分感染HIV的CD4+T细胞能够存活并分化为记忆CD4+T细胞,在CD4记忆T细胞中HIV基因的表达极低。病毒可长期潜伏于这些细胞,成为HIV潜伏的主要储存库。

其他免疫细胞的损伤

HIV可诱导多克隆B细胞活化,导致B细胞功能紊乱及抗体应答能力下降。HIV感染可导致自然杀伤细胞杀伤功能及IL-2、IL-12等细胞因子分泌能力降低,还可引起树突状细胞数量减少及功能下降。

无保护的性行为,与性传播感染群体有性接触。

静脉注射药物或毒品、被污染的针头刺伤。

本病1981年由美国疾病控制中心首先报道,目前已遍布全球。截止2013年底,全球现存活HIV感染者/艾滋病患者3500多万人,平均每天新增6000人感染。艾滋病在我国的传播分为三个阶段,第一阶段为传入期,即1985~1989年,以国外传入为主;第二阶段为散播期,自1989年后,国内感染者急剧上升;第三阶段为流行期,即HIV在普通人群中存在。

儿童获得性免疫缺陷综合征可通过血液传播、母婴垂直传播。

父母等直系亲属患有艾滋病的儿童。

儿童获得性免疫缺陷综合征的潜伏期长,自HIV感染到发病可平均在6~10年之久。临床上将HIV-1感染病程主要分为四个阶段,即急性感染期、无症状潜伏期、AIDS相关综合征期、免疫缺损期。

急性感染期

HIV感染后,感染者出现类似流感的非特异性症状,如发热、头痛、乏力、咽痛、腹泻等。一般约2~3周后,症状自行消退,进入无症状潜伏期。

无症状潜伏期

此期病人一般无临床症状或症状轻微,伴无痛性淋巴结肿大。

儿童获得性免疫缺陷综合征相关综合征期

随着HIV大量复制,造成机体免疫系统进行性损伤,各种症状开始出现,如低热、盗汗、全身倦怠慢性腹泻及全身持续性淋巴结肿大等,症状逐渐加重。

免疫缺损期

此期病人血中HIV载量高,CD4+T细胞明显下降,免疫严重缺损,合并各种机会性感染和恶性肿瘤,未经治疗者通常在临床症状出现后2年内死亡。

儿童获得性免疫缺陷综合征脑病

儿童获得性免疫缺陷综合征发生率较高,在围生期HIV感染儿中发生率约为23%,其发作常伴免疫缺陷的恶化。最严重的临床经过为亚急性脑病,常于症状出现后数周至数月死亡,其组织病理改变主要为脑萎缩。

其他并发症

可导致各自机会性感染而引起恶性肿瘤,如疱疹病毒8型(HHV-8)引起的卡波西肉瘤;多克隆B细胞恶变产生的恶性淋巴瘤;EB病毒所致的Burkitt淋巴瘤等。

机会性感染类疾病

儿童获得性免疫缺陷综合征可能会并发细菌、病毒、原虫感染等各类机会性感染。

儿童获得性免疫缺陷综合征应该在早期接受抗病毒治疗,从而减缓病情发展,因此出现相关艾滋病感染症状时需要及时就医。

如出现持续性发烧、盗汗、全身疲倦、慢性腹泻、全身持续性淋巴结肿大等症状,需要及时就医。

如进行HIV-1/2抗体检测阳性,需进一步就医做确诊试验。

如出现高热不退、胸痛、呼吸苦难、严重腹痛、腹泻、意识不清等症状,需立即就医。

大多患者优先考虑去儿科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,可到相应科室就诊,如皮肤性病科、神经内科等。

确诊后主要就诊于传染病科。

因为什么来就诊的?

目前都有什么症状?(如持续性发烧、盗汗、全身疲倦、慢性腹泻、全身持续性淋巴结肿大等)

是否曾有以下症状?(如头痛、咽痛等症状,但在发病后2~3周自行消退)

父母有无儿童获得性免疫缺陷综合征病史?

是否接触过儿童获得性免疫缺陷综合征病人?

病因学检查

病毒抗原的检测

ELISA检测血浆中HIV-P24抗原可用于早期诊断,P24抗原在感染早期(约2~3周)即可检测到,但应注意的是一旦抗体产生,P24抗原常转为阴性。

病毒核酸的检测

常采用定量RT-PCR方法测定血浆中HIV RNA的拷贝数(病毒载量),其阳性结果常较P24抗原检测早3~5天,较抗体检测早1~3周,并可定量检测。

血清学检查

初筛实验:常用ELISA初步筛查检测HIV抗体,但因为HIV抗体通常在感染4~8周之后才能在血液中检测到,故抗体阴性不能排除HIV早期感染的可能性,且在初筛检查中假阳性率高,抗体阳性者需进一步检查。

确认实验:常采用特异性高的蛋白质印迹法(Western blot)检测HIV衣壳蛋白(P24)抗体和糖蛋白(gp41、gp120/gp160)抗体等,以排除初筛实验的假阳性率者。

免疫学检查

血细胞检查

包括白细胞、血小板及红细胞计数减少等。

淋巴细胞检查

T淋巴细胞亚群计数,正常CD4+T细胞/CD8+T细胞比值为1.5~2.0,AIDS时低于1.0。此外,CD4+T细胞绝对计数有助于疾病的分期和判断疗效。

皮肤迟发性变态反应试验

HIV感染者低下或阴性。

其他免疫学检查

其他免疫球蛋白、补体、免疫复合物及自身抗体等。

儿童获得性免疫缺陷综合征的诊断原则如下:

≥18个月婴儿的诊断

酶联免疫吸附实验(ELISA)检测抗体2次阳性和证实试验(免疫印迹或免荧光检测)1次阳性,或在不同样本任何2项病毒检测试验(HIV分离、HIV基因和P24抗原测定)阳性可诊断为儿童获得性免疫缺陷综合征。

<18个月婴儿的诊断

具备在不同样本任何两项病毒检测试验(同上)阳性可诊断,当血液中CD4+T淋巴细胞低于350/µl,甚至低于500/µl时就应开始抗病毒治疗。

原发性CD4+T淋巴细胞减少症与继发性CD4+T淋巴细胞减少的患者,均可能出现与艾滋病患者类似的感染症状,结合流行病学史、病史和实验室检查可有效鉴别。

儿童获得性免疫缺陷综合征的临床表现复杂,迄今尚无特效疗法,疫苗仍处在研制阶段,故临床治疗甚为困难。目前治疗包括抗病毒治疗、提高免疫功能治疗、抗感染治疗和抗肿瘤治疗等。

抗病毒治疗

齐多夫定

为核苷反转录酶抑制剂,本药常见的不良反应为血液学毒性,包括粒细胞减少症、贫血,常有头痛。严重而持久的粒细胞减少症和贫血时,应暂时停药,待骨髓功能恢复再重新开始给药。

奈韦拉平

为非核苷酸转录酶抑制剂。本药主要不良反应是皮疹,如发展为危及生命的大疱性渗出性红斑,应即刻停药。其他不良反应有嗜睡、头痛、腹泻和恶心,偶尔发生肝炎和肝功能损害。

利托那韦

为蛋白酶抑制剂,常见不良反应为恶心、呕吐、腹泻、厌食和腹痛。偶有口周感觉异常和肝酶增高,以及甘油三酯和胆固醇增高、高血糖、酮症酸中毒等。

免疫学治疗

阿地白介素(IL-2)

静脉或皮下注射,应监测血浆病毒负荷。

人白介素12(IL-12)

IL-12是另一种有治疗价值的细胞因子,体外实验表明IL-12能增强免疫细胞杀伤被HIV感染细胞的能力。

支持治疗

静脉注射人血丙种球蛋白可减少儿童获得性免疫缺陷综合征患儿合并细菌感染的发生率和缩短住院时间,但不能延长患儿的生命。每月定期使用IVIG的指征为低丙种球蛋白血症、抗体反应低下和不能控制的反复感染。

抗感染治疗

儿童获得性免疫缺陷综合征患儿由于免疫功能低下,极易被病原微生物感染及机会菌感染。应根据临床病原菌的种类,积极进行抗感染治疗及必要的预防治疗。如临床有病毒、真菌及弓形虫等感染的表现,应选用相应的药物治疗。

该病多无需进行手术治疗。

儿童获得性免疫缺陷综合征预后较差,约75%垂直感染的患儿在发病后1年内死亡,及时接受治疗会延长生存时间,改善患者的生活质量。

目前所有的治疗方法仅能改善患者的生活质量,尚不能将其完全治愈。

儿童获得性免疫缺陷综合征,约75%垂直感染的儿童获得性免疫缺陷综合征患儿在发病后1年内死亡,及时接受治疗会延长生存时间。

获得性免疫缺陷综合征患儿在抗病毒治疗期间,前一个月要到看病的医院复诊两次,第二个月和第三个月各复诊一次,三个月以后,患儿如果没有明显的不良反应,每一个季度复诊一次。如果患儿有不适,可以随时复诊。

获得性免疫缺陷综合征患儿对饮食没有过高要求,需注意饮食卫生,保证膳食多样化、营养均衡、定时定量即可。

尽量避免使用生冷、刺激性、质硬饮食,减少呼吸道、消化道的感染。

给与高热量饮食,多使用粗纤维食物,如谷物、麦片等,注意使用多维生素饮食。

不能饮食者应静脉输液补充营养。

获得性免疫缺陷综合征患儿首先要积极接受治疗,避免病情进一步发展;其次要保持良好的心态,维持正常生活状态,不要自暴自弃,也不要情绪激动;最后,远离HIV暴露场所和可能感染其他疾病的环境。

用药

了解各类治疗药物的作用、遵医嘱按时吃药。

家庭护理

使患者处于相对无菌的环境,尽量远离动物,冬季注意保暖,防止感冒。

情绪状态

不要自暴自弃、不要情绪激动,监护人要引导儿童维持良好的心态。

患者一旦发生发烧、头晕、心率加快、脉搏异常等症状要及时就医。

患儿要远离HIV暴露的场所,避免与其他传染病患者接触,以免在免疫系统薄弱的情况下被感染新的疾病。

无论因何种原因就医,都要保护好自身及他人的安全,要将自身感染或发病的真实情况如实相告,不可隐瞒,以免造成传染。

目前尚无有效的HIV疫苗上市,多种疫苗正处于研发之中,切断艾滋病的传播途径是预防和控制儿童获得性免疫缺陷综合征的重要措施。

被传染上艾滋病后,早期的一些症状,有可能会有咽痛、皮疹、关节疼痛、淋巴结肿大等症状,会发生在感染后的1~4周之内,一般持续1~2周左右就会自然消失,建议最好到医院进行抽血化验进行确诊。

处于HIV-1感染风险中的人需了解HIV-1传播的途径,采取正确的预防措施。

提倡安全性生活,正确使用安全套,避免感染HIV后受孕传播给胎儿。

禁止共用注射器注射针、牙刷和剃须刀等。

产妇孕检中发现HIV感染,应在其生产前给予合适的抗病毒药物进行预防性治疗。HIV抗体阳性妇女,应避免怀孕或母乳喂养。

4081点赞

参考文献

[1]吴杏翻,农光民.儿童获得性免疫缺陷综合征临床特点[J].中华实用儿科临床杂志,2008, 23(009):673-674.

[2]步宏,李一雷主编.病理学[M].北京:人民卫生出版社,2018:88-91.