室性期前收缩又称为室性早搏,简称室早,是临床上最常见的室性心律失常类型,是指希氏束分叉以下部位过早发生的,提前使心肌除极的心搏。随着年岭增长,发病率增加。室性期前收缩的症状差异大,很多患者无症状,有症状者表现为心悸或“停跳”感,或类似电梯快速升降的超重感或失重感,症状严重的患者可出现乏力、晕厥、心绞痛、低血压及休克等症状。

- 就诊科室:

- 心血管内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- premature ventricular beats

- 疾病别称:

- 室性早搏、室早

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 急性心力衰竭、急性心肌梗死

- 治疗周期:

- 视病情严重程度而定

- 临床症状:

- 心悸、心慌、心脏停跳感

- 好发人群:

- 各类心脏病患者

- 常用药物:

- β受体阻滞剂、普罗帕酮

- 常用检查:

- 心电图、24小时动态心电图

根据期前收缩发生频率可分为偶发性室性期前收缩、频发性(多发性)室性期前收缩。

偶发性室性期前收缩

每分钟出现<5次,或动态心电图坚持<30个/h。

频发性室性期前收缩

每分钟出现≥5次,或动态心电图坚持≥30个/h。

正常人与各种心脏病病人均可发生室性期前收缩,自主神经功能因素、器质性心脏病以及电解质平衡失调、药物因素及病毒感染等均可导致该病。

自主神经功能因素

心脏结构和功能正常者发生该情况常见于紧张、焦虑、疲劳、浓茶、咖啡、饮酒等诱因。

器质性心脏病

各种心脏病,如冠心病急性心肌缺血或陈旧性心梗、心肌病、病毒性心肌炎、风湿性心脏病、心衰、高血压等。

代谢性疾病

常见的代谢性疾病,如糖尿病、甲状腺功能亢进、尿毒症患者也会引起室性期前收缩。

药物因素

许多药物及抗心律失常药可致心律失常,最常见的是洋地黄中毒、三环类抗抑郁药物中毒。

电解质紊乱

低钾血症、低镁血症等,容易引起心脏自律性增高或形成折返性心律失常,导致室性期前收缩。

其他

缺氧、麻醉、外科手术等因素刺激心肌细胞,均可诱发室性期前收缩。

摄入咖啡因、烟草、酒精和毒品。

已确认患有室性期前收缩者,运动可再次诱发。

高血压。

精神过于焦虑。

室性期前收缩在健康人和器质性心脏病患者均可发生,在普通人群中发病率约为1%~4%。

通过普通12导联心电图检出的室早患病率为1%,而通过24小时或48小时动态心电图检测则高达40%~75%。

室早的发病率随年龄增长而逐步增加,在<11岁儿童中,其发病率<1%,而>75岁的人群中,其发病率高达69%。

室早发生有昼夜节律变化,大部分人在日间交感神经兴奋性较高的时间增多,亦有部分人群在夜间多发。

正常人与各种心脏病病人均可发生室性期前收缩,有心脏基础疾病的老年人更为常见。

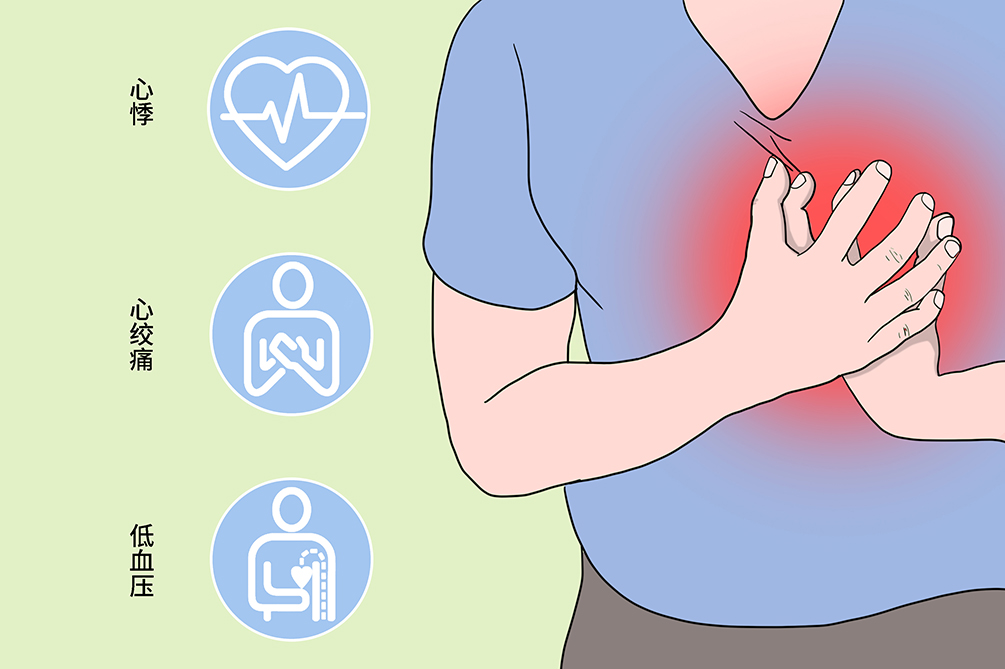

患者偶发的室性期前收缩通常无明显症状,或仅有原发疾病的症状。若患者有频繁发作的室性期前收缩,多表现为心悸、心慌、心前区不适、心跳暂停感、胸壁撞击感,感觉心跳到喉咙口等,或出现晕厥、低血压等,这些症状往往影响休息和工作。

心悸

患者可有心慌感,类似电梯快速升降的失重或超重感,也可表现为格外有力的心脏搏动或心脏停跳感。部分患者出现咽或胸部涌动感,可伴头晕、胸闷、乏力等不适。

心绞痛

合并基础心脏病的患者,若长期频发室性期前收缩,就会导致心室充血时间缩短,冠状动脉供血不足,心肌细胞缺血、缺氧,进而带来胸部不适或胸痛。

低血压

部分患急性心肌梗死、二尖瓣狭窄等严重心脏疾病的患者,伴室性期前收缩时可能出现血压降低甚至休克。

部分伴严重器质性心脏病的患者,因长期频发室性期前收缩,可因心排血量下降而引起头晕、乏力、胸闷等症状,并可加重原有心力衰竭的症状,诱发心绞痛。

长期的频发室性期前收缩,有时可导致患者的心脏扩大或发生心功能不全。随着病情的进展,尤其是合并器质性心脏病的患者,可出现心绞痛、急性心力衰竭、急性心肌梗死、低血压等严重并发症,危及生命。

若患者本身无心脏病史,仅在剧烈运动或强烈精神刺激下出现偶然的心悸,可以暂时观察。但若既往有基础心脏病、心肌炎或正在服用洋地黄等药物,出现心脏不舒服的症状后,因患者本人很难凭自身感受判断病情轻重,所以都建议应尽快就医。

有心脏基础疾病或服用洋地黄药物的患者,一旦出现心悸、一过性意识丧失、胸痛等症状应及时就诊。

本病一般去心血管内科就诊。

如果突然出现胸闷、胸痛症状,且半小时以上依旧不缓解,应警惕心机梗死,立即去急诊科就诊。

有些什么症状?这些症状什么情况下出现?持续多久缓解?如何缓解?有没有其他伴随的不适?

有心脏方面的疾病吗?(如高血压、冠心病)

经常感到紧张、焦虑吗?

平常喝浓茶、咖啡吗?

有没有抽烟、酗酒、吸毒?

有没有经历手术、麻醉?

有没有糖尿病、甲亢、尿毒症等基础病?

心电图

记录心脏的点活动,通过该检查可发现室性期前收缩。

24小时动态心电图

部分患者由于室性期前收缩是偶发的,普通心电图可能无法记录到、无法确诊,因此需要做动态心电图。

超声心动图

利用声波将心脏的运动图像投射到屏幕上,能形成心脏腔室或瓣膜的详细图像。

医生会在详细询问病史、认真查体(特别是心脏听诊)的基础上,结合心电图等检查,做出相应的诊断。

症状

可有心悸、胸闷、乏力、头昏、出汗、心绞痛或呼吸困难等症状。

心电图表现

提前发生的QRS波群,时限常超过0.12秒、宽大畸形。

ST段与T波的方向与QRS主波方向相反。

室性期前收缩与其前面的窦性搏动之间期(称为配对间期)恒定,后可出现完全性代偿间歇。

动态心电图

24小时连续佩戴相应仪器,可记录偶尔发作的室性期前收缩,从而明确诊断。

室性期前收缩根据心电图可以明确诊断,一般不存在明显的混淆问题。

需要对病人室性期前收缩的类型、症状及其原有心脏病变作全面的了解,然后根据不同的临床状况决定是否给予治疗,采取何种方法治疗以及确定治疗的终点。该病治疗方式主要包括改变生活方式、药物治疗及手术治疗。

注意休息,避免过度劳累。注意避免室性期前收缩诱发因素,如吸烟、咖啡、毒品摄入等。

无论室性期前收缩患者有无基础器质性心脏病,仅当患者因室性期前收缩导致的症状明显时,才可能需要应用药物治疗,常用药物包括β受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂和普罗帕酮等抗心律失常药物。

经导管射频消融治疗

主要适用于少部分起源于右心室流出道或左心室后间隔的频发室性期前收缩,症状明显,抗心律失常药物疗效不佳或不能耐受药物治疗,且无明显器质性心脏病的患者。可以根治或减轻期前收缩的负荷,改善症状、恢复心功能,成功率可达90%以上。对于起源于其他部位的室性期前收缩,该方法成功率较低。

患者可以配合使用中成药,具有减少期前收缩和减轻症状的作用,可选用参松养心胶囊、稳心颗粒等。

本身无器质性心脏病患者,大部分预后良好。如果患者本身有心脏基础疾病,室性期前收缩的预后需要参考心脏基础疾病治疗情况。

大部分室性期前收缩患者,无器质性心脏病、本身没有明显症状的情况下,无需治疗也可痊愈。有症状者通常需要对症治疗,一般预后良好。发作室性期前收缩比较频繁或临床症状比较明显的患者,射频消融治疗成功率可达90%以上。

本身无器质性心脏病患者,大部分预后良好,不影响其预期寿命。如果患者本身有心脏基础疾病,室性期前收缩的预期寿命与基础疾病有关。

定期复查,行心电图检查。如反复或持续出现症状,如心悸、心慌甚至心脏偷停等感觉,需及时就诊。

室性期前收缩的患者在饮食方面一定要注意低盐、低脂饮食,清淡饮食为主,避免辛辣刺激性食物。

宜清淡、低盐、低脂饮食,多吃粗纤维食物,多吃蔬菜、水果,补充维生素。

忌油腻食物,忌暴饮暴食,每日盐摄入量要小于3克。

避免辛辣刺激性食物,如咖啡、浓茶、酒精等。

生活中患者应劳逸结合,避免过度劳累,避免剧烈运动,合理饮食,避免刺激性食物,定期体检,定期查心电图。

避免剧烈运动,限制饮酒,饮用咖啡、浓茶需适量。

接受心理疏导,减轻焦虑与不安的情绪。

避免过度劳累,注意保暖。

定期复查心电图,及时发现心室颤动等恶性心律失常。如反复或持续出现症状,如心悸、心慌甚至心脏偷停感,需及时就诊。

患者应养成良好的生活习惯和饮食习惯,避免情绪激动、降低压力,针对可引起室性期前收缩的疾病进行预防。

定期体检,行心电图检查,早期发现室性期前收缩的存在。

治疗基础心脏病,避免感染。

手术过程中加强监测。

避免服用过量洋地黄等药物。

保持心情放松,避免紧张的情绪。

戒烟戒酒,不喝咖啡及浓茶。

参考文献

[1]曹克将,陈明龙,江洪,姚焰,王祖禄,吴书林,杨新春,薛玉梅,李学斌,洪葵.室性心律失常中国专家共识[J].中华心律失常学杂志,2016,20(04):279-326.

[2]葛均波,徐永健,王辰主编.内科学第9版[M].人民卫生出版社,2018:230.

[3]杨跃进,华伟.阜外心血管内科手册[M].人民卫生出版社,2006.