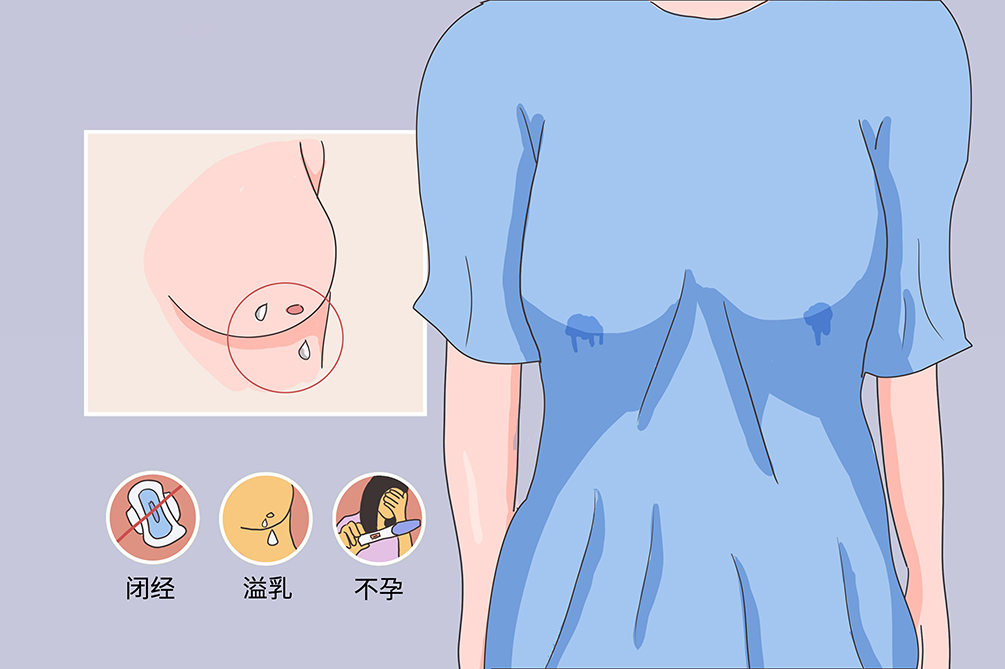

乳溢-闭经综合征

乳溢-闭经综合征指非产后妇女出现闭经并有乳房分泌乳汁,或产后妇女停止哺乳半年后长期持续闭经和泌乳的症候群。常见的临床表现为闭经、溢乳、血泌乳素增高和不孕,同时,患者往往有不同程度的肥胖、多毛和皮脂溢出。此病主要根据不同病因进行治疗。

- 就诊科室:

- 妇产科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- galactorrhea-amenorrhea syndrone

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 卵巢早衰、头痛、性欲减退、视力下降

- 治疗周期:

- 30天

- 临床症状:

- 闭经、溢乳、血泌乳素增高、不孕、肥胖

- 好发人群:

- 女性群体

- 常用药物:

- 溴隐亭、优思明、欣妈富隆、甲磺酸硫丙麦角林

- 常用检查:

- 卵巢功能、垂体功能、甲状腺功能、蝶鞍X线断层、CT、核磁共振

溢乳症是指非生理状态下乳房分泌乳汁,其乳汁计量不等,可自溢,也可在挤压下乳汁流出。若溢乳-闭经同时发生,称为乳溢-闭经综合征,多提示下丘脑-垂体疾病,临床并非少见。

下丘脑-垂体病变

最常见于垂体分泌PRL的腺瘤,占乳溢-闭经综合征的33%~76.9%,多数为微腺瘤(直径<1cm,66%),少数为巨腺瘤,约占30%。

产后溢乳

产后溢乳占全部高催乳素血症的30%,继发于妊娠、分娩、流产或引产后,催乳素一旦升高后不易下降。但多数患者催乳素仅轻度升高,症状轻微,预后较好。

原发性甲状腺功能减退

甲状腺功能减退时甲状腺素分泌减少,解除了对下丘脑与垂体的抑制作用,促甲状腺素释放激素(TRH)分泌增多,而TRH不仅能刺激促甲状腺素(TSH)的分泌,也刺激PRL分泌。原发性甲状腺功能减退(甲减)伴乳溢-闭经综合征多属甲减本身的表现,但也可能是合并垂体催乳素瘤。但此种情况,乳溢闭经的症状均较轻,随甲减的恢复可自行缓解。

特发性乳溢-闭经综合征

少见且原因不明,这种情况与妊娠无关,也没有明显的垂体肿瘤存在,多为精神创伤、应激因素所导致的下丘脑-垂体功能障碍而引起闭经泌乳。

药物的影响

较长期服用利舍平或氯丙嗪、吩噻嗪、吗啡等药物可导致闭经泌乳,其机制是这些药物通过改变多巴胺的产生、吸收和代谢,从而抑制PRIF的释放,以致PRL分泌过多,引起闭经泌乳,长期应用甚至可以导致催乳素瘤。

其他原因

原发性甲状腺功能亢进症、艾迪生病、慢性肾衰可引起高催乳素血症,某些肿瘤如支气管癌、肾上腺癌、胚胎癌等均因异位分泌PRL而引起乳溢-闭经综合征。长期吸吮乳头、胸部手术或胸部病变可通过神经反射刺激催乳素分泌,此时PRL可呈轻至中度升高,常伴有泌乳,但不一定伴有闭经。去除病因后,血PRL水平可下降,症状可缓解。

本病于1951年,由Forbes和Albringt首先报道,自20世纪70年代能用放射免疫法检测催乳激素以来,认为此综合征主要是由于血中PRL(催乳素)异常升高引起的。多数在20岁左右发病,溢乳为最早出现的症状,大多数呈间歇性,也可为持续性,溢乳量一般较少,挤压乳房时才有少量的白色乳汁滴出。同时患者往往有不同程度的肥胖、多毛和皮脂溢出。

女性群体易好发此病,更年期女性因雌激素水平低下,可出现潮红、心悸、出汗、阴道干涩、性交疼痛、性欲减退等表现。

乳溢-闭经综合征主要表现为闭经、溢乳、血泌乳素增高和不孕。绝大部分是继发性闭经,但发现过原发性闭经和青春发育延迟伴高泌乳素血症。闭经前多有月经稀少,2/3患者可合并有溢乳,可双侧性或单侧性。

肥胖

患者往往有不同程度的肥胖、多毛和皮脂溢出,部分患者可有轻度肢端肥大症的面貌,但内脏不增大,手部软组织不增厚。

溢乳

为最早出现的症状,大多数呈间歇性,也可为持续性,溢乳量一般较少,挤压乳房时才有少量的白色乳汁滴出,患者乳房丰满,无压痛,有溢乳的患者多数合并闭经,但也有的患者可有闭经,而无溢乳。

闭经

多呈持续性,如在青春前期发病,则为原发性闭经,伴第二性征不发育,成年妇女发病则表现为子宫萎缩、性功能减退、不孕。

不孕

催乳素升高时,卵巢黄体功能不足,排卵减少或不排卵而引起不孕,乳溢-闭经综合征伴有高催乳素血症患者中常患原发性不孕。

更年期症状

长期闭经者由于雌激素水平低落,可出现面部阵发性潮红、性情急躁、性欲减退、阴道干燥、性交困难等更年期症状。

随着垂体肿瘤的发展,患者可出现不同程度的头痛、视力障碍以及脑神经损害,也有部分患者由于垂体肿瘤发展缓慢,闭经-溢乳症状出现后较长时间才发生颅内占位性病变的症状,部分本征的患者可自始至终不出现垂体肿瘤的临床表现。另外,也有部分患者在闭经-溢乳症状出现之前,已有明显的垂体肿瘤的临床表现。

乳溢-闭经综合征患者应坚持早发现、早治疗的原则,尽早采取治疗,尤其是有器质性病变的患者,如垂体肿瘤者,应尽早手术治疗,不要延误治疗时机。

如果女性在非哺乳状态,或者是哺乳已经停止一年,仍然有乳汁分泌,或者不来月经的状态,就需要去医院进一步排查是否患有乳溢-闭经综合征。

患者优先考虑去妇产科就诊。

目前都有什么症状?

有无头痛、视力障碍等症状?

患者有无月经史、哺乳史、用药史?

有无服用其他药物?

是否有其他病史?

实验室检查

垂体功能检查,若催乳素(PRL)正常,生育期妇女血PRL<20μg/L,PRL20~30μg/L应行影像学方面检查。患者FSH(卵泡刺激素)、LH(促黄体生成素)常降低,LH/FSH比值升高,GH(生长素)、TSH(促甲状腺激素)、ACTH(促肾上腺皮质激素)根据病情需要测定。

卵巢功能检查血,可见可见E2(雌二醇)、孕酮降低,测定E2可准确判断患者的雌激素分泌状态,孕酮测定仅用于未闭经的溢乳患者,而对闭经-溢乳者无必要。对于高泌乳素血症伴多毛者睾酮可升高。

甲状腺功能检查,合并甲减时,T3、T4降低,TSH升高。

泌乳素动态试验。

辅助检查

蝶鞍X线断层对垂体肿瘤诊断有重要价值。

CT和MRI检查可行颅内病灶精确定位和放射测定。

造影检查,因垂体受压导致鞍隔缺损或垂体萎缩者,通过气脑造影检查,可发现气体自由出入鞍内,有时可见液平面。

病史

非妊娠及哺乳期妇女。

实验室检查

催乳素测定增高,卵巢功能减退,垂体功能降低、甲状腺功能异常。

乳溢-闭经综合征需要与乳腺疾患加以鉴别,特别乳腺导管内的乳头瘤进行鉴别。

乳头瘤是乳腺导管内乳头状瘤,多位于乳晕周围的导管壶腹内,也可以位于乳腺小的导管内,有蒂,质脆,可活动,易出血,挤压肿块乳头可有血性分泌物,好发于中年妇女,是妇女常见的乳腺肿瘤。此病与乳溢-闭经综合征类似之处为均有溢乳,但乳头瘤的乳汁多为血性,此外通过脂肪染色或测定α乳白蛋白浓度即可区别。

与发生于产后大出血、有生殖器萎缩性闭经的希恩综合征相鉴别。

希恩综合征在临床上尤其是女性患者相当多见,经常是由于产后大出血,尤其是伴有长时间的失血性休克,使垂体前叶组织缺氧、变性坏死,继而纤维化,最终导致垂体前叶功能减退的综合征。由于垂体前叶可以分泌促肾上腺皮质激素,促甲状腺激素、卵泡生成素、黄体生成素等多种激素,垂体前叶功能减退导致以上激素分泌减少,影响全身多个系统内分泌异常。

乳溢-闭经综合征主要根据不同病因进行治疗,如为垂体肿瘤,可行手术治疗或放射治疗,如为原发性甲状腺功能低下,给予甲状腺素治疗,如系药物引起,停药后症状基本消失。

由药物引起者(包括口服避孕药)一般停药可自然恢复,若停药半年后月经未恢复,可用药物治疗。

原发性甲状腺功能减退者用甲状腺素制剂替代治疗,不宜因溢乳或闭经而盲目治疗。

溴隐亭

是一种半合成的麦角胺碱衍生物,非特异多巴胺促效剂,能有效地抑制催乳素的合成和分泌,目前认为溴隐亭治疗与经蝶鞍手术相比,具有并发症少,PRL(催乳素)下降满意和垂体功能恢复较好三方面的优点,因此,一致认为对于垂体催乳素微腺瘤或大腺瘤而无视野缺损者,应首选溴隐亭治疗。

甲磺酸硫丙麦角林

即甲磺酸培高利特,为一种新的长效麦角类多巴胺能受体激动药,其疗效似溴隐亭。

喹高利特

又称诺果宁或CV205-502,为一种消旋新型非麦角类特异性多巴胺D2促效剂,与溴隐亭相比,副作用轻,作用较强,维持时间较长,睡前顿服。

左旋多巴

适用于“特发性乳溢-闭经综合征”,对垂体肿瘤无效,左旋多巴在体内代谢成多巴胺,可使下丘脑PRIF分泌增加或作用增强。多数患者在用药后一个月月经来潮,用药6~8周后溢乳停止,但停药后可能会复发。

卡麦角林

又称Dostinex,是一种部分合成麦角生物碱衍生物,强的D2受体激动药。

维生素B6

在多巴胺合成过程中有辅酶作用,对多巴胺促效剂的治疗有协同作用。

性激素药物治疗

周期性使用雌激素和孕激素,可以诱发月经,防止性器官萎缩,但抑制泌乳的作用不强。

当药物治疗无效,或当肿瘤引起明显压迫症状,或合并有其他激素分泌性肿瘤时应考虑手术治疗。

乳溢-闭经综合征根据病因不同,预后也不同。早期诊断、早期治疗有助于取得比较满意的疗效,年轻女性多可恢复月经、排卵、妊娠。如不及时治疗,可导致乳房小叶增生、排卵异常、雌激素缺乏等,不仅影响女性个人身体健康,也会破坏家庭生活和谐。

轻者可以治愈,重者预后较差,仅可缓解症状。

一般不影响正常寿命。

乳溢-闭经综合征患者应每三个月复查一次催乳素,直至催乳素恢复正常才算治愈。

乳溢-闭经综合征患者饮食方面要做到规律、合理,即以高蛋白、高维生素食物为主。选择营养价值高的植物或动物蛋白,如牛奶、蛋类、鱼类、瘦肉、各种豆制品等,保障营养均衡。

宜

宜吃高蛋白质、高维生素、低糖、低脂肪食物。

宜吃碘含量丰富的食物。

宜吃富含维生素的新鲜水果和蔬菜。

忌

忌食或少食动物性脂肪、甜食。

忌食海物、辛辣刺激性食物。

忌食各种生甲状腺肿物质,避免食用十字花科菜。

乳溢-闭经综合征是许多育龄女性都容易出现的疾病,护理以缓解闭经、溢乳症状,恢复患者月经、排卵、妊娠为主。如果发现病情有复发的倾向,要及时就医,避免影响生育,或因乳头长时间溢液,导致乳头导管内乳头状瘤等问题。

保持乐观愉快的情绪。

生活节制、注意休息、劳逸结合。

合理膳食、营养均衡。

适当增加体育锻炼,提高机体免疫力。

如果闭经、溢乳的症状长时间未得到缓解,应及时到医院复诊。

注意休息,防止受凉,遵从医嘱按时服药。

尽量避免不良精神刺激。

减少或避免应用升高催乳素药物。

严格而言,乳溢-闭经综合征并不是某一种病,而是可以由不同疾病引起的,但具有共同临床特征的症候群。所以预防的关键就是早期发现,及时治疗,防止病情发展。

育龄女性如果出现双侧乳头泌乳,分泌量较大,且有长时间闭经,建议及时去医院抽血检查,检查催乳素是否正常,明确后及时治疗。

避免长期服用避孕药。

及时治疗甲状腺功能低下、更年期及肾上腺皮质功能障碍等疾病。

注意头部创伤和卵巢、子宫、胆囊及垂体柄切除术后的并发症。

月经期间尽量不吃感冒药。

保持健康愉快的心情。

4422点赞

参考文献

[1]张力心,刘九惠.乳溢-闭经综合征临床观察[J].齐齐哈尔医学院报,2008,29(10).

[2]杨英.闭经溢乳综合征的临床特点及诊治分析[J].中外女性健康究,2015,2:201-201.