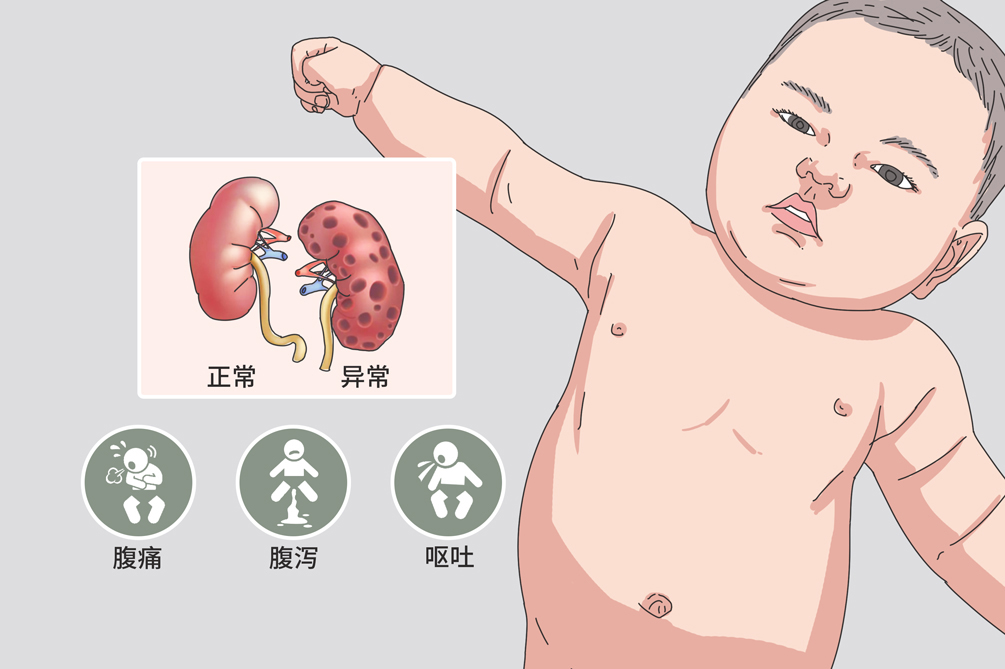

溶血性尿毒症综合征

溶血性尿毒症综合征是一类原因不明的急性血管内溶血性贫血伴肾功能衰竭的综合征,表现为微血管病性溶血性贫血、血小板减少和急性肾衰竭三联征。广义上可分为腹泻相关的溶血性尿毒症综合征及非腹泻相关的溶血性尿毒症综合征,成人和儿童均可发病,但典型溶血性尿毒症综合征主要发生于幼儿,起病急骤,它是导致小儿急性肾衰竭的重要原因。典型的溶血性尿毒症综合征如能及时诊断,予以正确治疗,多数恢复较好;非典型溶血性尿毒症综合征预后较差,有些甚至遗留慢性肾衰竭。

- 就诊科室:

- 肾内科、血液科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Hemolytic uremic syndrome

- 疾病别称:

- 溶血尿毒症综合征、溶血-尿毒症综合征

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 充血性心力衰竭、高钾血症、癫痫发作、肺水肿

- 治疗周期:

- 长期间歇性治疗

- 临床症状:

- 腹痛、腹泻、呕吐、呕血、黑便、无尿、少尿

- 好发人群:

- 有家族遗传病史的人群、怀孕的人群、婴幼儿及儿童

- 常用药物:

- 肝素、阿司匹林、潘生丁、依那普利

- 常用检查:

- 肾组织学检查、血生化检查、尿液检查、抗人球蛋白试验、凝血功能、血常规

腹泻相关的溶血性尿毒症综合征

多见于儿童病并有急性胃肠炎前驱症状,病人起病急骤,表现为急性溶血性贫血、血小板减少和急性肾衰竭,肾脏损害重于神经系统病变。

非腹泻相关的溶血性尿毒症综合征

各年龄均可发病,病人起病隐匿,不伴腹泻症状,预后较差。

溶血性尿毒症综合征的病因尚不明确,但是可能与感染、遗传、药物、自身免疫性疾病、妊娠等有关。好发于有遗传病史的人群、怀孕的人群、婴幼儿及儿童,器官移植及放疗可诱发此病。

感染性

细菌中最常见的有大肠埃希菌、痢疾杆菌、肺炎球菌的感染;病毒中最常见的是艾滋病病毒所致的感染。

遗传性

先天性补体因子H缺乏所致。

药物性

比如噻氯匹啶、氯吡格雷等抗凝血的药物;丝裂霉素、5-氟尿嘧啶等化疗药物,会导致血液细胞受损,引起此病。同时,口服避孕药也可导致该病的发生。

自身免疫性疾病

系统性红斑狼疮、硬皮病、抗磷脂综合征可引起该病的发生。

妊娠

当妊娠时发生子痫、流产、胎盘早剥可发生该病。

器官移植

有些患者进行骨髓移植、肾移植等较大手术后,身体免疫力是非常差的,因此也都非常容易发生溶血性尿毒症综合征,这与大剂量使用化放疗药物、身体出现排异反应、感染等多种因素有关。

放疗

放射线也可诱发溶血性尿毒症综合征。

溶血性尿毒症综合征患者性别无明显差异,但成年人以女性为多。以散发为主,偶见在小家庭中数人在短期内相继发病的小流行现象,农村较城市多见,一年四季均有发病,但以晚春及初夏为高峰,近年来发病率有升高趋势。

有家族遗传病史的人群

有研究表明,家族中有人患此病,发生此病的几率大大增高。

怀孕的人群

在妊娠过程中,如果发生流产、胎盘早剥、子痫等可诱发此病。

婴幼儿及儿童

多发生于5岁以下的儿童及婴幼儿,以婴幼儿为主,发病急,病情重,病死率为0%~5%。

溶血性尿毒症综合征患者大多有胃肠炎,经过数日至数周的间歇期后急性起病,可表现为溶血性贫血、急性肾功能衰竭及出血倾向、癫痫发作、行为异常等多系统的受损。还可表现为肢体瘫痪、精神行为异常等,严重者可并发充血性心力衰竭、高钾血症、癫痫发作、肺水肿等疾病。

前驱症状

前驱症状大多是胃肠炎,表现为腹泻、呕吐及腹痛等,一般持续3~16天。

急性肾衰竭

溶血性尿毒症综合征的患者出现肾衰竭是很常见的,轻者呈非少尿型,重者呈少尿型占一半以上的病例。尿常规检查尿潜血阳性,很少有细胞及管型成分。可有蛋白尿,多为1~2g/天。

溶血性贫血

表现为短期内血红蛋白迅速下降,一般降至70~90g/L,严重30g/L。网织红细胞升高。非结合胆红素升高,血浆结合珠蛋白降低,抗人球蛋白试验阴性,可表现为四肢腰背部酸痛、黄疸、脾大等症状。

血小板减少

90%患者血小板减少,最低可达10×10^9/L,持续7~14天逐渐升高。出现肾衰竭的患者血小板减少的程度往往较轻。血小板减少可出现紫癜,但不会有严重的出血。

中枢神经系统

多数是严重的头痛、意识混乱。局灶的、客观的体征少有,但可发生昏迷、癫痫,重症可致死亡。神经系统的症状偶尔可以发生在康复期。

发热

较血栓性血小板减少性紫癜少见。若有寒战、高热、弛张热提示败血症,而不是溶血性尿毒症综合征。

心脏受累表现

心脏组织中微血管血栓形成可导致心律失常、猝死、心力衰竭、心肌梗死。表现为胸闷、心累、下肢水肿等。

低补体血症

近半数病人出现低补体血症,推测与毒素、内皮损伤启动补体活化有关。

当溶血性尿毒症综合征侵犯中枢神经系统时,还可表现为肢体瘫痪、精神行为异常等。

充血性心力衰竭

心脏的泵血及充盈能力降低,组织器官灌注不足,导致体循环或肺循环淤血。心脏组织中微血管血栓形成也可导致该并发症。

高钾血症

因为溶血性尿毒症综合征发生了溶血,导致血钾浓度可高于5.5mmol/L。

癫痫发作

该病可侵犯中枢神经系统,导致癫痫发作。

肺水肿

当发生充血性心力衰竭后,心脏泵血功能减弱,最终导致肺水肿。

出现反复腹泻、发热、皮下瘀斑、黑便、少尿、无尿、高钾血症、脾大、黄疸、意识障碍等症状时首先应该到肾内科就诊,通过血常规、凝血功能、抗人球蛋白试验、尿液检查、血生化、肾组织学检查结合临床表现可以对本病进行诊断。

当发现反复腹泻等情况时,需要在医生的指导下进一步检查。

当出现发热、恶心、头痛、皮下瘀斑、黑便等症状后及时就医。

当出现少尿、无尿、高钾血症、脾大、黄疸、意识障碍等症状时应立即就医。

大多患者优先考虑去肾内科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如严重贫血、出血倾向等,可到相应科室就诊,如血液科等。

既往是否有肿瘤疾病史?

是否有此病的家族病史?

出现不适症状有多久了?有发热、腹泻等不适吗?有用过什么药物吗?

是否做过器官移植?

近期是否有过化疗?

血常规

抽血后在血液学检查中发现细胞碎片,同时伴有血红蛋白及血小板减少,对于疾病的诊断有帮助。

凝血功能

部分患者凝血活酶时间正常或轻度缩短,Ⅴ、Ⅷ因子正常或稍增加;纤维蛋白裂解产物增加,AT-Ⅲ可减少,可判断凝血系统是否异常,以及排除其他凝血系统疾病。

尿液检查

可见蛋白尿、尿潜血和管型尿,对于疾病的诊断有指导作用。

血生化

可提示血清钠、碳酸氢盐和钙下降,血钾可高或低。血清胆固醇、甘油三酯、磷增加,对于疾病的诊断有重要意义。

肾组织学检查

肾组织学检查判断是否肾脏呈血栓性微血管病变,累及肾小球及肾间质动脉。可帮助排除肾脏其他疾病,明确诊断。

典型溶血性尿毒症综合征症状,如发热、腹痛、溶血性贫血、急性肾功能衰竭、各器官系统出血倾向等。

肾组织检查出血栓性微血管病变,血胆红素检测出血中胆红素明显增高等即可确诊。

血栓性血小板减少性紫癜

血栓性血小板减少性紫癜和溶血性尿毒症综合征临床上均有微血管性溶血性贫血、血小板减少和肾功能减退,病理上均有微栓塞。但溶血尿毒症综合征主要发生于小儿,特别是婴幼儿,微血管病变主要累及肾脏;血栓性血小板减少性紫癜常侵犯成年人,病变以中枢神经系统受累为主,可通过典型症状相鉴别。

弥散性血管内凝血

常见于败血症、休克,可有微血管病性溶血、血小板减少、腰痛、尿色变红等的表现,实验室检查显示3P试验阳性,这个试验阳性提示血浆中存在着可能性的纤维蛋白及纤维蛋白降解产物。这些表现能使该病易于与溶血性尿毒症综合征相鉴别。

目前,溶血性尿毒症综合征的发病原因尚不明确,也无明确的特效药物,只能根据可能的病因及发生的症状进行药物、透析等治疗,还可控制血压,纠正电解质紊乱。本病需要长期间歇性治疗,重点是针对贫血和抗凝进行治疗。肾功能衰竭的患者可考虑行肾移植治疗。

抗凝治疗

肝素

因本病基本病理变化是局部血管内凝血,理论上有效,但应早期给予并注意本病的出血倾向,宜在严密观察下进行。

阿司匹林及潘生丁

这两种药物为抗血小板凝聚药,可缩短血小板减少的时间。但因阿司匹林是前列腺环氧化酶抑制剂,可同时抑制前列环素及血栓素A2的生成,用量应小,潘生丁量宜大。

依那普利

为血管紧张素转化酶抑制剂,主要作用为减少尿蛋白的生成,可起到保护肾功能的作用。

泼尼松、利妥昔单抗

由于此病可能由为免疫异常引起,所以使用糖皮质激素及免疫抑制剂可能对该病有效。

上述诸多治疗方法失败后,尤其是已进入慢性肾衰竭者,可考虑肾切除与肾移植,但肾移植后有可能溶血尿毒症综合征会复发。

急性肾衰竭的治疗

少尿、高钾血症、容量负荷过重或严重的酸中毒溶血尿毒症综合征患者行透析治疗。透析治疗首选腹膜透析,其能避免全身肝素化使出血加重,对血流动力学、心血管系统影响小,特别适宜于小儿及婴幼儿。

针对血栓性微血管病的治疗

对于老年患者、非典型的儿童患者、典型的儿童患者中有神经系统症状,有严重的器官损害,进入无尿期者、药物治疗无效,可考虑血浆置换疗法。

贫血治疗

当血红蛋白在50g/L以下时,可输洗过三次的新鲜红细胞。由于血小板减少引起的出血可输入血小板。但是应尽可能少输血或输少量血。

溶血性尿毒症综合征为急性肾衰竭中预后最差的,通常年龄大、肾损伤重、有中枢神经系统受累及反复发作者,预后差。无尿持续的时间越长,肾功能恢复的机会越小。

绝大多数溶血性尿毒症综合征通过治疗,只能延长生存时间,不能治愈。

溶血性尿毒症综合征的病死率为15%左右,轻症的溶血性尿毒症综合征积极治疗,可不影响寿命。

肢体瘫痪、癫痫

当病变累及中枢神经系统,如脑干、内囊、脊髓等可导致肢体瘫痪及癫痫。

患者需遵医嘱一周复查,需复查血常规、尿常规、肝肾功能电解质、凝血功能等,无不适症状后定期复查。

溶血性尿毒症综合征患者需加强饮食调理,以促进患者症状减轻并消退,合理、均衡地分配各种营养物质,合理控制总热量,提高身体免疫力。

有消化道出血时,患者需暂时禁食。

血尿素氮、肌酐增高时,需给予患者优质低蛋白饮食,如牛奶、蛋类、肉类等。

尿少、高血钾时,应给予患者低钾饮食,禁食香蕉、橙子等,新鲜蔬菜需焯水后食用。

当患者高血压时,应给予低盐饮食。

宜吃铁元素含量高、补血的食物,如红枣、黑木耳、樱桃等;宜吃富含微量元素及维生素的食物,如蘑菇、黄花菜、西兰花、西红柿等。

慢性肾衰需限制含磷高的食物,如干果、木耳、香菇等。

溶血性尿毒症综合征治疗后多会复发,所以出院后应该定期复查,按医嘱用药,平时还要注意劳逸结合,强身健体,提高免疫力。

了解药物的作用、用法、剂量、不良反应等,遵医嘱服药,如有不良反应,及时就医。

注意保暖,避免着凉。

养成良好的生活习惯,规律作息,注意休息,适当运动,避免过于劳累。

监测治疗后患者的变化,如果血液检查或尿液检查等异常,应及时到医院就诊。

应该严密观察大便及小便的情况,要观察大便中是否带血丝,是否是黑便,小便是否变茶色或酱油色等。若发生上诉情况,可能提示有消化道出血及有较严重的溶血。

根据溶血性尿毒症综合征的病因及诱因,孕妇应该在怀孕时做到染色体的筛查,避免感冒和服用相关的药物等。

对于有家族史或妊娠的高危人群,应进行染色体筛查,做到早期预防。

尽量吃熟食,避免食用未煮熟的食物,发霉或者加热不充分的食物,预防发生大肠埃希菌感染。

尽量避免使用可引起此病的药物,比如噻氯匹啶、氯吡格雷、避孕药等。

强身健体,避免感冒。

积极治疗可导致此病的原发病,如系统性红斑狼疮、硬皮病等。

避免服用肾毒性药物,如布洛芬、阿司匹林等。

4900点赞

参考文献

[1]胡品津,谢灿茂.内科疾病鉴别诊断学[M].第6版.北京:人民卫生出版社,2014.

[2]葛均波,徐永健.内科学[M].第8版.北京:人民卫生出版社,2013.

[3]章友康.中华医学百科全书.肾脏病学[M].北京:中国协和医科大学出版社,2016.

[4]梅长林,余学清.内科学.肾脏内科分册[M].北京:人民卫生出版社,2015.

[5]孟靓靓,朱玉环.内科危重症急救手册[M].金盾出版社,2016:237.