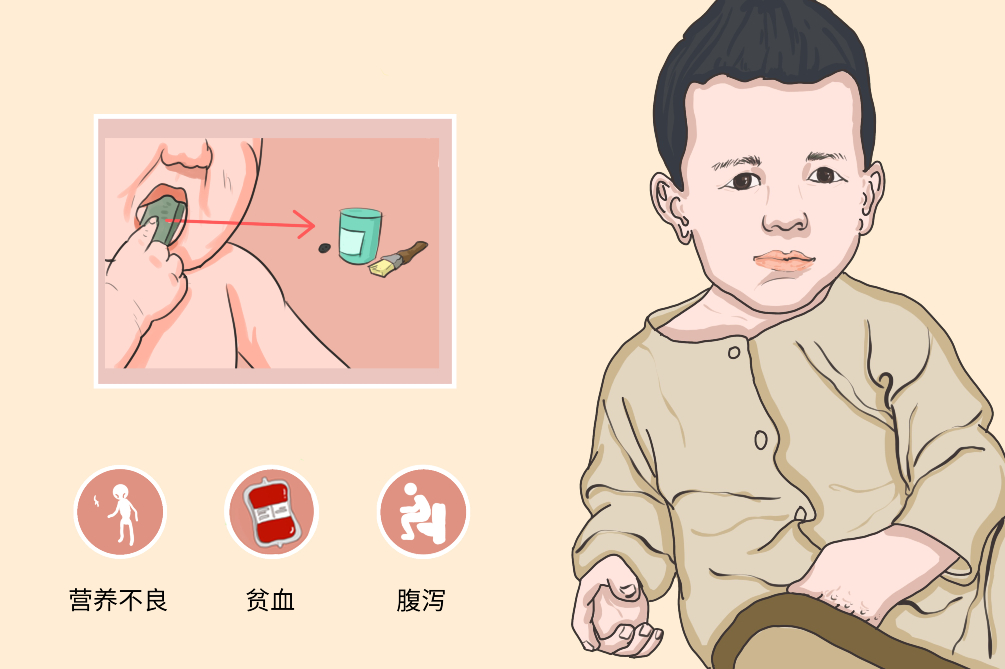

异食癖又称异食症、乱食症、嗜异症,主要表现为至少一个月持续性地摄取非营养物质,如泥土、头发、香皂等,这一行为被认为是一种严重的自伤行为,可导致贫血、中毒、肠梗阻、肠道寄生虫等多种并发症。异食癖多发生于儿童,一般可持续数月,成人也会出现异食癖。导致异食癖的病因尚不明确,可能与精神心理因素,一些微量元素的缺失有关。

- 就诊科室:

- 精神科、心理科、消化科、普通外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- pica

- 疾病别称:

- 异食症、乱食症、嗜异症

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 腹泻、便秘、营养不良、肠梗阻、重金属中毒

- 治疗周期:

- 轻者短期治疗可缓解,重者需长期持续治疗

- 临床症状:

- 注意力不集中、面色苍白、食欲减退

- 好发人群:

- 发育障碍者、受到心理创伤的儿童

- 常用药物:

- 葡萄糖酸锌

- 常用检查:

- 血常规、尿常规、便常规、肝肾功能、凝血功能、微量元素测定

异食癖具体的病因和发病机制尚不明确,一般而言,异食行为与寄生虫病、微量元素缺乏密切相关,同时还与喂养方式、饮食习惯、家庭社会环境、精神心理因素等有关。对于发展障碍群体而言,异食癖可能还与他们本身的发展障碍,比如精神疾病有关。

营养缺乏

异食癖可能是由体内缺少微量元素引起,一些患有缺铁性贫血和锌缺乏的儿童确实有异食癖的表现,当他们贫血、锌缺乏得到改善后,异食症状也随之消失。患异食癖孩子血液和头发中锌含量明显低于正常儿童;患儿对酸、甜、咸、苦4种味觉敏感度也明显低于正常孩子。

心理与行为因素

导致儿童异食癖的原因主要是心理因素,往往与失去母爱、营养失调等家庭环境的异常状态有关。孩子刚出生时对客观世界的了解最直接、最主要的途径就是嘴,因此碰到什么东西都会用嘴吮吸、咀嚼,稍大一点后,仍喜欢拿到什么东西就往嘴里塞。此时如果无人制止,任其发展,便养成了异食癖这种不良行为习惯,或者因为孩子在很小的时候缺乏照料,擅自摄取食物,日久成为习惯,变成不易解除的“条件反射”。

异食癖通常发病于儿童时期,以5~10岁的儿童最为常见,有调查显示2~3岁婴幼儿中有15%出现异食行为,发病率随年龄增长逐渐降低,很少能持续到成年。在有智力或发展障碍(是指心身成长和发展过程中产生的某种偏离或阻滞状态)的个体中,异食癖的患病率随疾病的严重程度而增加。

受到心理创伤的儿童

此类儿童易因缺乏照料或受到家庭破裂、父母分离、缺少情感关怀、受虐待等心因性影响。

发育障碍者

如自闭症患者,这类人群可能对事物更易缺乏正确认知,自闭症异食癖可能与其嗅觉和味觉等感官发展迟滞或异常敏感有关,当然也不排除胃肠道功能失调等因素。

异食癖主要表现为患者经常吃一些非营养性、非食用性物品,可导致贫血、腹泻、便秘、铅中毒、肠梗阻、寄生虫感染等多种并发症。

主要表现为异食行为,患者经常自觉或不自觉吃一些非营养性、非食用性物品,如泥土、头发、肥皂、树叶、纸张、油漆、衣服等,该行为具有顽固性、持续性的特点,即使阻止患者,仍然喜欢偷偷进食。

胃肠道疾病,患者长期进食异物易导致腹泻、便秘、营养不良等胃肠道并发症,异物堆积阻塞肠道可引起肠梗阻。

重金属中毒,患者进食油漆,金属等,可导致重金属中毒。

行为及情感障碍,多数患者性格怪异,情绪痛苦,可能与异常行为、环境因素相关。

发现异食行为,及早就医对治疗疾病,预防并发症极为重要,可至精神科、心理科、消化科就诊,注意与精神分裂症、器质性精神病、婴儿孤独症相鉴别。

持续食用非营养物质或食用的物质不应出现在其年龄水平,应及时就医。

若发现患者吞食油漆、石油、回形针等异物,应立即就医。

大多患者优先考虑去精神科、心理科、消化科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如急性肠梗阻等,可到相应科室就诊,如普通外科。

日常饮食情况怎么样?

异食行为持续时间,有无明显诱因?

异食物是什么,目前都有什么症状?(如腹痛腹泻、便秘、贫血等)

既往有无其他的病史?

家庭氛围、亲子关系如何?

查体,主要检查生长发育情况及一些体征表现,如身高、体重、智力发育水平等。

血常规,可用于评估患者的贫血程度及感染情况。若血常规中红细胞计数和血红蛋白指标低于正常,则患者可能出现贫血;若患者白细胞相关指标异常,可能出现感染。

肝肾功能,当患者进食泥土、污物等后可能引起细菌或寄生虫感染,严重者可累及肾脏和肝脏,该检查可用于评估肝肾功能是否受损及损伤情况。

尿常规,可用于辅助评价肾功能情况。

大便常规,可用于辅助评价胃肠道受累情况,同时可用于检测、评估寄生虫感染情况。

凝血功能,可用于评价中毒或肝功能受损情况。

微量元素,用于检测患者体内微量元素含量水平,如铁、锌等微量元素的缺乏可引起异食行为。铅含量偏高时,提示患者可能进食了油漆等含铅物品,导致了铅中毒。

Ⅹ线、CT等检查用于评估消化道及腹腔情况。

胃肠镜,可用于食管、胃、肠道的检查和治疗。

精神相关疾病的量表,评估患者精神情况。

毒性物质检测,检测是否存在重金属等有害物质中毒情况。

持续食用非营养物质至少一个月以上;

食用的物质被认为是不应出现在其年龄水平;

食用非营养物质的行为并不是患者所属文化习俗的一部分;

如果吃食行为仅发生在其他精神疾患(如智力障碍、广泛性发育障碍、精神分裂症)的病程中,则必须在临床上给予高度重视。

精神类疾病

如精神分裂症、器质性精神病、婴儿孤独症,这些疾病均可伴有异食症状,但各有其特殊的精神症状,如精神分裂症的思维、感知、情绪障碍;器质性精神病的意识障碍和(或)智力、人格障碍;婴儿孤独症的社交能力严重损害等,各有其特殊的表现可以鉴别。

重度精神发育迟滞

除异食症状外,患儿的整个语言及运动功能均发育迟缓,智商低,此为鉴别点。

钩虫病

除异食症状外,患儿有贫血、腹痛等其他钩虫病的征象,大便中可找到钩虫卵,可以此鉴别。此外,驱虫治疗后,体质改善,异食等症状消失。

目前异食癖尚无特异性治疗措施,该病治疗以心理治疗和原发病治疗为主,同时积极治疗贫血、重金属中毒、肠梗阻等并发症以及根据患者情况采取相应的对症治疗。

针对具体病因行相应治疗。对于因锌、铁等微量元素缺乏引起的异食癖,可在日常饮食中増加富含锌、铁微 量元素的食物,如红肉(牛肉、瘦猪肉、肝脏等),部分海产品(如牡蛎、鱼类)、禽类等。

对于锌缺乏引起的异食癖,当日常膳食补锌无法纠正锌缺乏时,可使用补锌药物,应口服给药,常用葡萄糖酸锌。药物治疗还可用于治疗因异食癖所引起的并发症。

发生肠梗阻、肠穿孔等严重并发症时,医生根据具体情况必要时可行相应手术治疗。

心理健康教育

通过心理健康教育让患者对异食行为有正确的认识,从而改正恶习,改善患者周围环境,营造良好的家庭氛围,给患者更多的关注。

行为治疗

能有效改善患者的异食症状,常用的方法包括厌恶疗法、阳性强化法、行为塑造法和矫枉过正法等。

支持治疗

对于有营养不良等的患者,行必要的支持治疗。

对症治疗

针对贫血、铅中毒、肠梗阻、寄生虫感染等并发症进行相应治疗。

异食癖一般治疗效果较好,但对有严重并发症者,若不及时治疗,可能会导致死亡。多数情况下异食癖可随年龄增长逐渐缓解,病程一般持续数月,少数可继续到少年,严重者可持续到成年。有些患者会出现心理发育延迟,约有半数少年会出现抑郁、人格障碍和药物滥用。

多数异食癖患者能治愈,但部分患者可能存在持续、顽固的异食行为。

一般不会影响自然寿命。

治疗时应加强饮食照顾,调制营养可口的食物,并可以给予食补,给患者多食山药、核桃、动物肝脏等。无特殊饮食禁忌,注意饮食营养均衡、可口、易消化,可适当增加患者饮食中富含锌、铁等微量元素的食物,如牛肉、瘦猪肉、肝脏、牡蛎、鱼类、禽类等。

日常生活中应对异食癖患者采取必要的监护措施,密切关注患者的饮食习惯,控制异食行为,关注患者的心理状况。

控制环境,尽量杜绝引起异食欲望的物品;家属应多关注患者的心理状态,不可对其表现出歧视、厌恶等情绪,以免加重病情,应给予更多的情感关怀,倾听患者表达自己的情绪。

通过日常观察确认患者是否仍存在异食行为,还可进行微量元素检测等检查。

异食癖目前尚无明确有效的预防方法,但监护儿童饮食习惯,避免儿童吞食异物,对该病的防治有益。

监护儿童饮食习惯,避免儿童吞食异物,对该病的防治有益。

参考文献

[1]白茹.自闭症异食癖行为研究综述[J].现代特殊教育,2015(10):33-37.

[2]胡献国.小儿异食癖的中医诊疗与调护.医师在线,2017.

[3]郝伟,陆林.精神病学[M].第8版.北京:人民卫生出版社.2018:192-193.