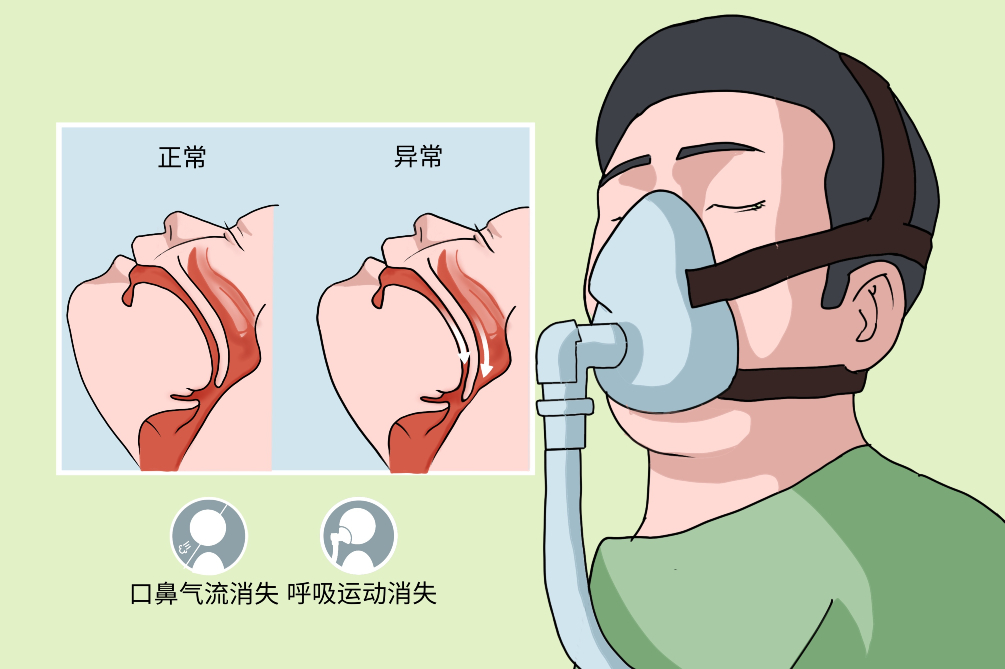

中枢性呼吸暂停是指因呼吸中枢神经受到中风及创伤等损害而出现功能障碍,进而导致不能正常传达呼吸的指令,引起睡眠呼吸机能失调的一种疾病,是相对于阻塞性睡眠呼吸暂停以及混合性睡眠呼吸暂停而言的。本病的主要表现为口鼻气流及胸腹部的呼吸运动同时消失,主要由呼吸中枢神经功能调节异常引起,呼吸中枢神经不能发出有效指令,治疗主要是积极治疗原发病,提高呼吸中枢动力,必要时可以进行持续气道正压通气。

- 就诊科室:

- 呼吸内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- central apnea

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 高血压、冠心病、心律失常

- 治疗周期:

- 一般需要中长期治疗

- 临床症状:

- 口鼻气流及胸腹部的呼吸运动同时消失、睡眠时反复出现呼吸暂停

- 好发人群:

- 呼吸中枢神经受损害的人群

- 常用药物:

- 氨茶碱

- 常用检查:

- 动脉血氧分压、脑电图、多导睡眠监测

伴陈-施呼吸的中枢性呼吸暂停。

不伴陈-施呼吸的中枢性呼吸暂停。

高海拔周期呼吸致中枢性呼吸暂停。

药物或毒物致中枢性呼吸暂停。

原发性中枢性呼吸暂停。

婴儿原发性中枢性呼吸暂停。

早产儿原发性中枢性呼吸暂停。

治疗后中枢性呼吸暂停。

中枢性呼吸暂停多是因呼吸中枢神经受到损害中而出现功能障碍,进而导致不能正常传达呼吸的指令,引起睡眠呼吸机能失调,病因包括过度通气和通气不足两种情况。

过度通气

过度通气主要是指呼吸的频率和深度加大,是中枢性呼吸暂停的常见病因之一。如痰液不能及时排除导致的缺氧时,就会出现过度通气,致使血液中的二氧化碳含量下降,引起呼吸暂停。而呼吸暂停引起血液中氧气含量减少,继续刺激中枢,发生过度通气,进而诱发下一次呼吸暂停,如此反复。

通气不足

通气不足是指呼吸动作交换的空气量,不足以满足身体需要,是中枢性呼吸暂停的常见病因之一。各种中枢神经系统疾病、脑外伤、充血性心力衰竭、麻醉和药物中毒、先天性肺结构发育异常等,会导致呼吸道的阻塞,可能会诱发本病。

年龄增长

成年后随年龄增长患病率增加;女性绝经期后患病者增多,70岁以后患病率趋于稳定。

肥胖

由于脂肪在咽部气道周围的沉积形成对气道挤压,会诱发呼吸暂停。

鼻炎、鼻窦炎

这些疾病导致上气道狭窄,造成气道内气流加速和跨腔压增加,进而导致上气道闭合和塌陷,最终诱发呼吸暂停。

中枢性呼吸暂停较少见,仅占呼吸暂停发病的10%左右,多发生于中枢神经受损的人群。

神经系统受损的人群

包括中枢神经系统疾病以及脑外伤或者麻醉和药物中毒导致呼吸中枢受损,引起呼吸障碍,造成呼吸暂停。

充血性心力衰竭

中枢性呼吸暂停多见于慢性充血性心力衰竭患者,也可见于脑血管疾病和急性心力衰竭患者;心力衰竭患者中中枢性呼吸暂停的发生率高达30%~40%,其严重程度与心功能受损程度呈线性相关。

有睡眠呼吸暂停家族史的人群

部分中枢性呼吸暂停的患者具有明显的家族遗传倾向。

中枢性呼吸暂停表现为口鼻气流及胸腹部的呼吸运动同时消失,睡眠时反复出现呼吸暂停,睡眠易醒、睡眠时多动等症状,如果不及时治疗,可能会并发高血压、冠心病、心律失常等疾病。

睡眠期间呼吸气流中断或减弱

这是中枢性呼吸暂停的最常见症状。可能是患者自己发觉的,也可能是家人发现的(如伴侣、陪护等)。主要表现为夜间睡眠过程中,患者口鼻气流及胸腹部的呼吸运动同时消失,呼吸突然暂停,这种暂停可能持续数秒,随后又恢复正常。部分患者不能正常恢复呼吸,会出现憋闷的感觉,直至憋醒,之后才恢复呼吸。

白天疲倦

因夜晚睡眠质量不加,患者常感觉白天很困。

早晨头疼

患者由于夜间呼吸出现暂停,血液中缺氧,大脑供氧不足,致使晨起感觉头痛,昏昏沉沉。

健忘

患者经常感觉自己注意力集中不起来,频繁健忘。

高血压

反复发作的夜间间歇性缺氧和睡眠结构破坏,可引起一系列靶器官功能受损,可导致血压升高。

冠心病、心律失常

长时间的血压升高,可能会导致心脏病变,包括结构和功能改变。

当患者出现睡眠时口鼻气流及胸腹部的呼吸运动同时消失,白天疲倦,晨起头痛,应立即就医,警惕中枢性呼吸暂停的出现,可以做预防性的检查,此病一般考虑到呼吸内科就诊。一般要进行动脉血气分析、血常规、肺功能检查等明确病情。

睡眠时口鼻气流及胸腹部的呼吸运动同时消失,反复出现呼吸暂停。

一般考虑呼吸内科就诊。

如果有脑部的相关病变,可到神经内科就诊。

因为什么来就诊的?

以前是否出现过相应症状?

是否有以下症状?(如睡眠易醒、打鼾、睡眠时多动、夜尿增多等症状)

有睡眠呼吸暂停综合征家族史,是否进行相关治疗?

是否伴有其他病史?

血常规

病程长、低氧血症严重者,血红细胞计数和血红蛋白可有不同程度的增加。

动脉血气分析

当病情严重或己并发肺心病、呼吸衰竭者,可有低氧血症、高碳酸血症和呼吸性酸中毒。

多导睡眠监测

通过多导生理记录仪进行睡眠呼吸监测,可确定病情严重程度并分型,并与其他睡眠疾病相鉴别。

胸部X线检查

并发肺动脉高压、高血压、冠心病时,可有心影增大,肺动脉段突出等相应表现。

肺功能检查

病人可表现为限制性肺通气功能障碍,流速容量曲线的吸气部分平坦或出现凹陷。

心电图及超声心动图检查

有高血压、冠心病时,出现心肌肥厚、心肌缺血或心律失常等变化。

头部CT、MRI检查、脑电图

可判断有无中枢系统病变。

有神经系统受损病史,包括脑干、脊髓病变或者慢性充血性心力衰竭等。

多导睡眠监测显示每夜至少7小时的睡眠过程中呼吸暂停和(或)低通气反复发作30次以上,或者睡眠呼吸暂停低通气指数≥5次/小时。

排除上气道解剖异常等因素导致的阻塞性睡眠呼吸暂停。

鼾症

睡眠时有明显的鼾声,规律而均匀,可有日间嗜睡、疲劳。多导睡眠检查呼吸暂停指数<5次/小时,睡眠低氧血症不明显。而呼吸暂停多导睡眠检查呼吸暂停指数≥5次/小时,可供鉴别。

上气道阻力综合征

上气道阻力增加,多导睡眠检查反复出现α醒觉波,夜间微醒觉>10次/小时,睡眠连续性中断,有疲倦及白天嗜睡,可有或无明显解声,无呼吸暂停和低氧血症。食管压力测定可反映与胸腔内压力的变化及呼吸努力相关的觉醒。试验性无创通气治疗常可缓解症状。无呼吸暂停和低氧血症,可与中枢性呼吸暂停鉴别。

发作性睡病

主要表现为白天过度嗜睡、发作性猝倒、睡眠瘫痪和睡眠幻觉,多发生在青少年。除典型的猝倒症状外,主要诊断依据为多次小睡睡眠潜伏时间试验时平均睡眠潜伏期<8分钟伴≥2次的异常快速眼动睡眠。鉴别时应注意询问家族史、发病年龄、主要症状及多导睡眠监测的结果。并无夜间睡眠的呼吸暂停,多导睡眠监测结果可与中枢性呼吸暂停鉴别。

中枢性呼吸暂停的患者首先要积极治疗原发疾病,然后在此基础上予氨茶碱等以提高呼吸中枢驱动力的药物治疗,另外还可以进行持续气道正压通气等治疗。

监测生命体征,如果出现呼吸困难,要给予氧疗、辅助通气等治疗。

睡眠时可改变体位,如侧位睡眠、抬高床头等。

呼吸兴奋剂

氨茶碱对呼吸道平滑肌有直接松弛作用,可以使支气管扩张、肺活量增强。肾功能或肝功能不全的患者、心力衰竭患者慎用。

催眠镇静类药物

目的是提高患者睡眠质量,尤其是在佩戴正压通气呼吸机情况下的睡眠质量。常用药物有地西泮、水合氯醛、佐匹克隆等。

本病一般不采用手术治疗。

可以进行持续气道正压通气,改善睡眠结构、改善夜间呼吸暂停和低通气。由于需要长期持续治疗,多可于家中进行治疗。

安置膈肌起搏器,植入膈肌起搏器,应用电刺激膈肌来治疗中枢性肺泡低通气和呼吸衰竭患者有一定疗效,但这需要长期的辅助机械通气、完整的膈神经-膈肌传导通路和稳定的胸廓。

中枢性呼吸暂停经过及时治疗原发病后,大多数患者可以控制症状,不会造成严重后果,也不会影响患者的自然寿命。

中枢性呼吸暂停的患者经过及时规范治疗,一般可以治愈。

中枢性呼吸暂停治愈后一般不会影响患者的自然寿命。

中枢性呼吸暂停治愈后,患者要注意检测睡眠状况,看有无睡眠时呼吸暂停的表现;如果有呼吸暂停的表现,必要时可进行多导睡眠监测,并及时给予气道正压通气。

中枢性呼吸暂停患者应多吃新鲜蔬菜、瓜果、蛋白质丰富的食物,不宜进食甜食、油炸食品,动物内脏、蛋黄等胆固醇量高的食物尤其应该禁忌。

中枢性呼吸暂停患者的护理要合理饮食,规律作息、避免劳累,保持情绪稳定,避免寒冷刺激,保证良好生活习惯。

规律作息,避免劳累,尤其保证充足的睡眠。

保持情绪稳定,避免情绪过激,影响睡眠。

治疗期间遵医嘱按时服药,不要漏服或多服。

使用呼吸机时注意调整面罩松紧程度,选择适合自己脸型大小的面罩。

中枢性呼吸暂停的患者体型通常偏胖,建议患者积极减肥,增加运动量,控制饮食。

日常注意戒烟、限酒,减少对身体的损害。

患者平常注意检测睡眠状况,必要时可进行睡眠监测。

中枢性呼吸暂停患者睡眠长期受影响,可能出现心理、性格变化,要注意安抚病人情绪,避免其产生烦躁、焦虑的情绪。

中枢性呼吸暂停患者极易并发高血压、严重的心律失常甚至心肌梗死、脑出血等严重并发症,所以在家庭治疗期间要时刻关注患者病情变化,一旦出现相应症状要及时就医。

中枢性呼吸暂停常继发于中枢神经系统病变,尚无明确的预防措施,只能是有基础疾病者积极治疗,避免出现中枢性呼吸暂停。另外,如果有睡眠呼吸暂停家族史的病人,也要注意监测睡眠情况。

脑干、脊髓病变以及充血性心力衰竭等病人以及有睡眠呼吸暂停家族史的病人,要注意睡眠监测,必要时可进多导行睡眠监测。

注意控制饮食,晚餐不宜摄入过多过饱,增加运动,戒烟限酒, 及时观察睡眠呼吸情况,如出现夜间呼吸暂停及时就医。

有心脏病、脑卒中等基础疾病者,应积极治疗原发病,避免引发中枢性呼吸暂停。

4988点赞

参考文献

[1]钟南山,刘又宁.呼吸病学.第2版[M].人民卫生出版社,2012.765-774.

[2]葛均波,徐永健,王辰.内科学.第9版[M].人民卫生出版社.2018,125-129.