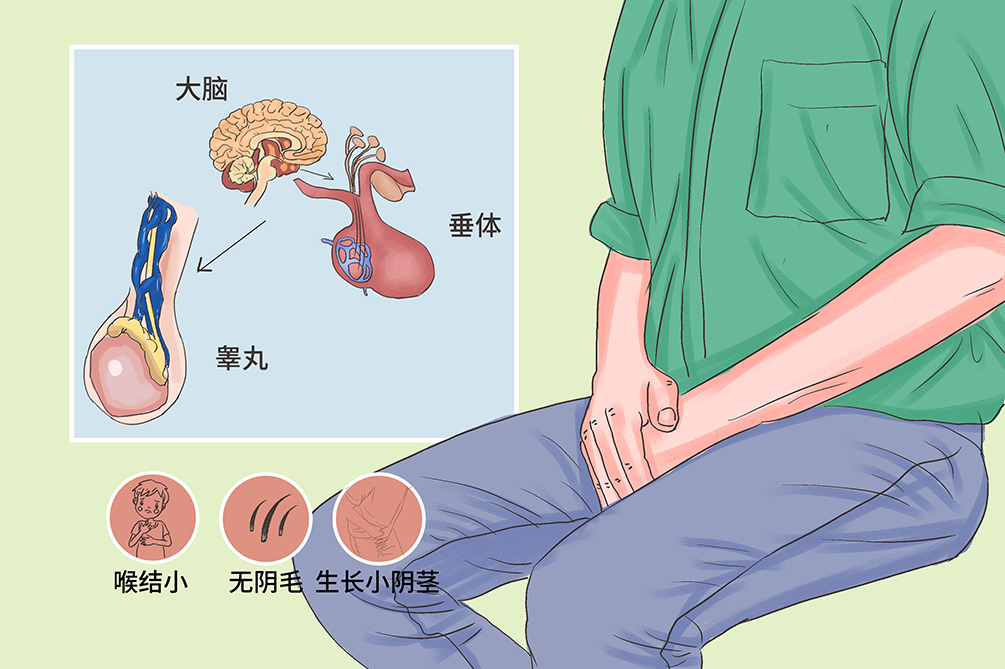

低促性腺激素性性腺功能减退是由于先天性下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)神经元缺陷,下丘脑促性腺激素释放激素合成、分泌或障碍,导致垂体分泌促性腺激素减少,进而引起性腺功能不足。如患者同时合并嗅觉障碍,则称为卡尔曼综合征。

- 就诊科室:

- 内分泌科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- Hypogonadotropin hypogonadism

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 无

- 治疗周期:

- 半年以上

- 临床症状:

- 青春期迟缓、性功能障碍、生殖功能障碍

- 好发人群:

- 染色体异常的患者

- 常用药物:

- 长效庚酸或癸酸睾丸酮、己烯雌酚片

- 常用检查:

- 性激素测定、下丘脑-垂体前叶功能评价、鞍区MRI

低促性腺激素性性腺功能减退(IHH)的病因与基因突变有关,遗传方式包括X染色体连锁隐性遗传、常染色体隐性遗传和显性遗传。曾患过睾丸疾病以及染色体异常的男性患者、染色体异常的女性患者容易好发本病。

因先天性下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)神经元受损或下丘脑促性腺激素释放激素合成、分泌或作用障碍,导致垂体分泌促性腺激素减少,进而引起性腺功能不足。IHH的发病机制是GnRH脉冲异常导致青春期不能启动,主要由遗传因素所致,目前已知有如下几种致病基因:

与下丘脑促性腺激素释放激素神经元迁移有关:KAL1、FGFR1、PROKR2/PROK2以及CHD7。

与下丘脑促性腺激素释放激素分泌相关:KISS1/KISSR1、LEP/LEPR、TAC3/TACR3、PCSK1。

与下丘脑促性腺激素释放激素发挥作用相关:GNRHR等基因。

低促性性腺功能减退总体发病率为1/10万~10/10万,男性发病率高于女性,比例为5:1。病因及发病机制尚未完全清楚,仅1/3的患者发病可用基因突变来解释。

曾患过睾丸疾病以及染色体异常的男性患者,睾丸疾病直接影响睾丸功能,进而导致激素的分泌异常。

染色体异常的女性患者,进而影响性腺的发育。

促性腺激素减退症临床表现复杂,且缺乏特异性,包括第二性征不发育、骨骺闭合延迟、嗅觉障碍、面中线发育障碍、骨骼畸形以及超重和肥胖等。

多数患者因到了青春期而未出现性发育,少数患者虽然青春期启动,但性发育过程中常见症状包括:

女性

原发闭经、第二性征未发育(乳房不发育,幼女型外阴)、不孕等。

男性

童声、喉结小、无阴毛、生长小阴茎(长度小于5厘米),小睾丸(体积小于4毫升)或隐睾,无精子生成和输精管缺如。

其他表现

骨骺闭合延迟、骨龄落后、骨质疏松;嗅觉障碍;唇裂、颚裂、额弓高尖、神经性耳聋、红绿色盲、并指/趾畸形、牙齿发育不良;身材矮小肥胖、皮肤有咖啡斑等。

当患者出现发育迟缓,闭经、不孕不育等发育迟缓的临床表现,应于内分泌科就诊,做激素分泌检查,诊断标准为明显的临床症状和激素水平异常,需与青春期发育迟缓等疾病鉴别。

患者出现发育异常应主动就医。

患者出现性功能障碍应立即就医。

大部分患者优先去内分泌科就诊。

儿童也可以去儿科就诊。

因为什么来就诊的?

发育停止有多久呢?

目前都有什么症状?(如性功能障碍等)

是否在其他地方治疗过?效果怎么样?用了什么药?

既往有无高血压、糖尿病等慢性的病史?

性激素测定

女性性激素一共有六项,其中包括卵泡生成激素、黄体生成激素、雌二醇、孕酮、睾酮、催乳激素。

下丘脑-垂体前叶功能评价

下丘脑-垂体前叶及某些周围内分泌腺之间的分泌功能存在着调节反馈或制约平衡的相互关系。下丘脑通过一系列的促垂体前叶激素(或因子)调节垂体前叶的功能,垂体前叶激素又可反馈影响下丘脑(短环)或通过某些周围靶腺激素反馈影响下丘脑-垂体前叶(长环)的分泌功能,使之兴奋(正反馈)或抑制(负反馈)。而下丘脑又可受到更高级的神经中枢影响,被兴奋或抑制。下丘脑-垂体前叶功能试验一般包括对有关激素基础值的测定及动态功能试验。

鞍区MRI

首先要排除下丘脑垂体区域的肿瘤、垂体的疾病及全身代谢性内分泌疾病。

男性骨龄>12岁或生物年龄18岁尚无第二性征出现和睾丸体积增大。

性激素水平低下(T≤3.47nmol/L),FSH、LH低或"正常"。

排除其他疾病,包括垂体前叶激素分泌障碍、体质性青春期发育延迟、营养状态对青春发育的影响、慢性系统疾病、合并性腺功能减退的遗传性疾病或综合征、高促性腺激素性性腺功能减退症。需要注意的是,青春发育是连续变化的动态过程,诊断需综合考虑年龄、第二性征、性腺体积、激素水平和骨龄等诸多因素。对于14岁尚无青春发育的男性,首先应进行青春发育相关检查,对暂时难以确诊者,应随访观察到18岁以后,以明确最终诊断。

多种垂体前叶激素分泌障碍

垂体前叶分泌很多的激素,主要包括促卵泡刺激素、促黄体生成素、生长激素、泌乳.素、促甲状腺激素以及促肾.上腺皮质激素。因为垂体的病变导致前叶分泌的激素减少,就会导致相应的疾病的发生。如果生长激素分泌减少,就会导致侏儒症,促甲状腺激素分泌减少就会导致继发性甲状腺功能减退,促肾上腺皮质激素分泌减少会导致继发性肾上腺皮质功能不全,泌乳素分泌减少会导致产后无乳、闭经、不孕等,促卵泡刺激素以及促黄体生成素分泌减少,就会导致男性和女性的性发育不全情况。

体质性青春期发育迟缓

青春期发育迟缓在女性中亦称初潮延迟。大约1%的女孩在18岁时尚无月经,而以后又逐渐发育成熟,因而很难对发育迟缓下定义。目前倾向于16岁完全无性征发育、或18岁尚无月经时为发育迟缓或原发性闭经。体质性发育迟缓指各种化验以及检查都正常,最终可以正常发育的患者,大多数与家族史有关,确诊体质性青春期发育迟缓,无需治疗。

低促性腺激素性性腺功能减退治疗周期较长,在半年及以上,一般使用药物治疗,常用男性雄激素和女性雌激素治疗,有甲睾酮、丙酸睾酮、尼尔雌醇片、己烯雌酚片等药物。

男性患者的治疗方案

包括睾酮替代治疗、HCG生精治疗和脉冲式GnRH生精治疗,需要根据患者下丘脑-垂体-性腺轴的功能状态以及患者的年龄、生活状态和需求进行选择,并可互相切换。需要注意的是,替代治疗前关注生长激素部分缺乏患者的身高;注重下丘脑-垂体-性腺轴功能自主恢复正常;生育前进行遗传咨询;常规补充钙和维生素D;进行心理评估及治疗以及注意睾酮对物质代谢的影响。

女性患者治疗方案

无生育需求时女性给予雌激素和孕激素替代治疗,促进第二性征发育和月经来潮。有生育需求时,可用促性腺激素促排卵治疗,或脉冲式GnRH治疗,诱发规律月经和排卵。

甲睾酮、丙酸睾酮、十一酸睾酮等雄性激素的药物

有利于男性维持第二性特征,饮食上也要多吃含有营养丰富的食物,促进体内营养成分,提高机体免疫力,有利于身体发育,平时还要适当的参加体育锻炼,保持良好的生活规律。

尼尔雌醇片、己烯雌酚片、倍美力等雌性激素

是一类主要的女性荷尔蒙,会促进女性附性器官成熟和第二性征的出现,合成雌性激素有半合成和完全合成两种,半合成常用作口服避孕药等,合成的雌激素常用的有己烯雌酚等,口服药有尼尔雌醇片,己烯雌酚片和倍美力片等,建议在医生指导下使用。

本病主要以药物治疗,无需手术治疗。

低促性腺激素性性腺功能减退治疗周期较长,一般不能自愈,但并不影响寿命,需要长期服药。

该疾病一般不能治愈,治愈需要长期口服药物治疗。

本病经过积极治疗一般不会影响自然寿命。

该疾病一般一个月复诊一次,通过检查激素水平和药物的不良反应,来监测疾病的治疗效果。

低促性腺激素性性腺功能减退饮食上无特殊注意事项,建议饮食清淡,然后少食辛辣的食品,注意补充营养,营养均衡。

该疾病患者的护理均衡地分配各种营养物质,应注意膳食多样化,避免不规律进食、暴饮暴食。

多使用粗纤维食物,如谷物、麦片等,避免进食流质或半流质。

日常应该注意病人的日常情绪问题,加以心理辅导,正确认识这个疾病,理智对待这个疾病。注意骨密度情况,女性观察乳腺和子宫大小变化等情况,男性着重观察茎及睾丸生长情况。

定期进行体检,应注意骨密度情况。

主要是对患者进行心理方面的辅助和引导,辅导的目的在于帮助患者进行心理调节,避免患者因为这个疾病患上心理问题。

治疗的前2年,应2~3月随访1次,女性着重观察阴毛生长情况、乳腺和子宫大小变化及,男性着重观察阴毛、茎及睾丸生长情况。

低促性腺激素性性腺功能减退是与基因突变有关的遗传异质性疾病,应避免近亲婚配。

本病可以做遗传咨询来早期筛查,一旦患者致病基因诊断明确,可粗略推测子代患病风险。

由于该疾病与基因突变有关,所以应该避免近亲结婚。

4858点赞

参考文献

[1]葛均波,徐永健.内科学.第9版[M].北京,人民卫生出版社,2019.0503.