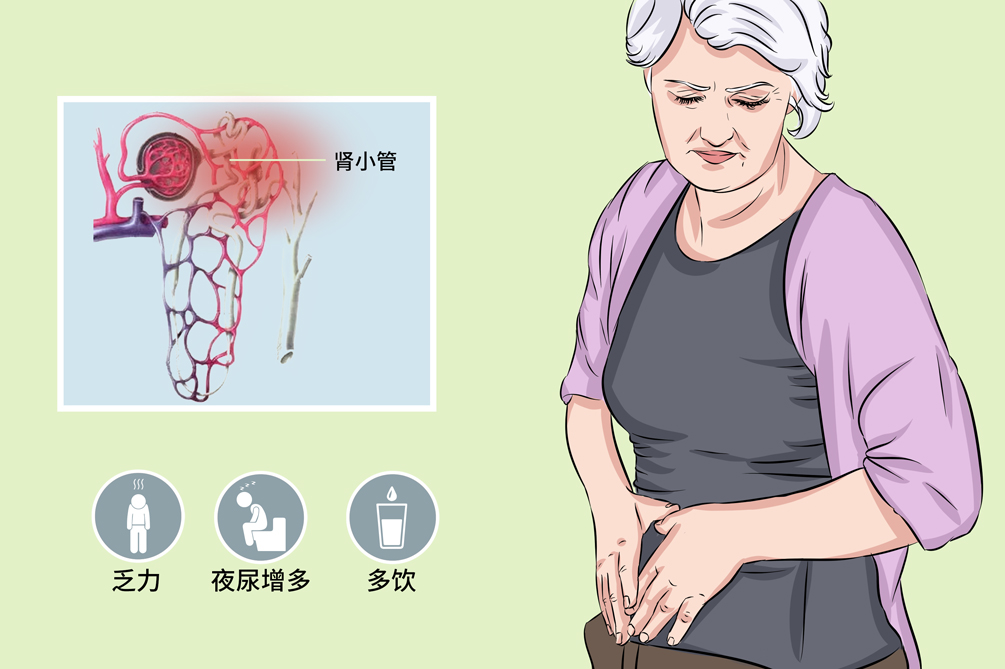

Ⅰ型肾小管性酸中毒,又称为远端肾小管酸中毒,主要是由远端肾小管酸化功能障碍引起。主要表现为乏力、夜尿增多、软瘫、多饮多尿等一般表现,肾脏受累表现为呼吸肌麻痹、夜尿增多,个别病人可出现肾性尿崩症。骨骼系统在儿童可表现为生长发育迟缓、佝偻病;成人可以表现为骨痛、骨骼畸形、骨软化或骨质疏松。诊断主要依靠病史、临床表现、血液生化检查、尿液检查等。治疗首选治疗原发疾病,主要采取药物治疗。

- 就诊科室:

- 肾内科、骨科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- distal renal tubular acidosis

- 疾病别称:

- 远端肾小管酸中毒

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 尿毒症、骨软化症

- 治疗周期:

- 根据具体情况决定,如为原发性Ⅰ型肾小管性酸中毒需要终身治疗

- 临床症状:

- 乏力、夜尿增多、软瘫、多饮多尿

- 好发人群:

- 有Ⅰ型肾小管性酸中毒家族史的病人、生活在富含高钒酸盐地区的人群

- 常用药物:

- 枸橼酸钠合剂、维生素D、氢氯噻嗪

- 常用检查:

- 血液生化检查、尿液检查、骨X线

Ⅰ型肾小管性酸中毒的病因可以分为原发性和继发性两类,原发性主要和遗传有关,继发性可以由多种疾病导致,如钙代谢紊乱、自身免疫性疾病、与肾钙化相关疾病、药物或中毒性肾病以及遗传性系统性疾病等,好发于有Ⅰ型肾小管性酸中毒家族史的病人。

原发性

家族性及散发性,多为肾小管功能先天性缺陷所致,为常染色体显性遗传,也有隐形遗传和散发病例。可伴发某些遗传病如骨硬化病、肝豆状核变性、碳酸酐酶缺乏等。

继发性

继发性可见于很多疾病,如自身免疫性疾病、与肾钙化相关疾病、药物或中毒性肾病以及遗传性系统性疾病。

自身免疫性疾病

包括特发性高γ-蛋白血症、冷球蛋白血症、干燥综合征、原发性胆汁性肝硬化、系统性红斑狼疮、肺纤维化、甲状腺炎及血管炎。例如以干燥综合征并发Ⅰ型肾小管性酸中毒最为多见,其肾损害以远端肾小管及间质有浆细胞炎性浸润及纤维化为主,发生Ⅰ型肾小管性酸中毒和肾性尿崩症约占25%,少数并发近端肾小管性酸中毒。SLE和多发性肌炎偶可并发Ⅰ型肾小管性酸中毒。原发性胆汁性肝硬化由于免疫损伤远端肾小管上皮细胞,髓质间质淋巴细胞浸润,以及由于小胆管阻塞,铜不能从胆管排泄及肝脏合成铜蓝蛋白不足,则铜在肾小管上皮细胞沉积,故并发Ⅰ型肾小管性酸中毒。

与肾钙化相关疾病

维生素D中毒、特发性高钙尿症、乳碱综合征、甲状腺功能亢进、肝豆状核变性、Fabry病等。如肝豆状核变性是先天性铜代谢异常所致,铜在肾小管及间质沉积,导致氢离子排泌功能降低,故亦可并发Ⅰ型肾小管性酸中毒,但以近端肾小管性酸中毒多见。

药物性或中毒性肾病

以马兜铃酸为代表的肾毒性药物是引起继发性Ⅰ型肾小管性酸中毒的重要原因。肾毒性药物还包括抗逆转录病毒药物(如阿德福韦、替诺福韦)、两性霉素B、顺铂、碳酸锂等。如镇痛药肾病,可先出现尿浓缩功能减退,继之发生Ⅰ型肾小管性酸中毒。在棉产区常有棉酚中毒的情况,棉酚是以结合和游离2种状态存在,游离棉酚为酚毒苷,具有血液毒和细胞原浆毒,是导致低血钾性Ⅰ型肾小管性酸中毒的毒物。

遗传性系统性疾病

如肾髓质囊性肾、珠蛋白生成障碍性贫血、碳酸酐酶缺乏症等。

钙代谢紊乱

甲状旁腺功能亢进症、维生素D过多、特发性尿钙增多症、遗传性果糖不耐受症等。

肾间质疾病

慢性肾盂肾炎、梗阻性肾病、肾移植后等。

Ⅰ型肾小管性酸中毒是常见病,多为其他疾病的并发症,好发于棉产区,好发于富含高钒酸盐地区。

好发于有Ⅰ型肾小管性酸中毒家族史的病人。

生活在棉产区、食用粗制棉子油者,以及生活在富含高钒酸盐地区的人群。

Ⅰ型肾小管性酸中毒的临床表现主要可以分为三个方面,分别是一般表现、肾脏受累表现、骨骼系统表现等。还会在平时出现无明显高血氯性代谢性酸中毒的临床症状,还会出现尿毒症、骨软化症等并发症。

一般表现

代谢性酸中毒和血钾降低可以使Ⅰ型肾小管性酸中毒病人出现多种临床表现。最常见的临床表现包括恶心呕吐、厌食、腹泻、便秘乏力,夜尿增多、软瘫和多饮多尿。低血钾可致乏力、软瘫,心律失常,严重者可致呼吸困难和呼吸肌麻痹。

肾脏受累表现

Ⅰ型肾小管性酸中毒长期低血钾可导致低钾性肾病,以尿浓缩功能障碍为主要特征,表现为夜尿增多,个别病人可出现肾性尿崩症。Ⅰ型肾小管性酸中毒时肾小管对钙离子重吸收减少,从而出现高尿钙,容易形成肾结石和肾钙化,可以有血尿、尿痛等表现,容易导致继发感染与梗阻性肾病。

骨骼系统表现

酸中毒时肾小管对钙离子重吸收减少,病人出现高尿钙,低血钙,继发甲状旁腺功能亢进,导致高尿磷、低血磷。故Ⅰ型肾小管性酸中毒病人长期的慢性代谢性酸中毒及钙磷代谢紊乱可以累及骨骼系统。儿童可表现为生长发育迟缓,佝偻病;成人可以表现为骨痛,骨骼畸形,骨软化或骨质疏松。

不完全性肾小管性酸中毒,即在平时无明显高血氯性代谢性酸中毒的临床症状,血清钾在正常低值或偏低,长期尿钙增多,可见到肾结石。

在慢性肝病、胆汁性肝硬化、干燥综合征和慢性肾间质性肾炎时发生的肾小管性酸中毒多属于不完全型。遇到这些疾病时应检查血钾、钠、钙、氯和有否肾结石。尿路磷酸盐结石患者约30%由肾小管性酸中毒所致。

尿毒症

Ⅰ型肾小管性酸中毒长期低血钾可导致低钾性肾病,导致肾的尿浓缩功能受损,表现为夜尿增加,晚期肾小球受累时,可以出现尿毒症。表现为食欲下降、恶心呕吐、头面部眼睑水肿、贫血、高血压、视力障碍、呼吸深快、意识障碍、表情淡漠、嗜睡等。

骨软化症

是发生在成人骨骺生长板闭合以后,由于Ⅰ型肾小管性酸中毒长期的慢性代谢性酸中毒及钙磷代谢紊乱,血钙降低,导致骨基质矿化障碍。常表现为骨痛、肌无力、及痉挛和骨压痛。早期症状可不明显,常见背部和腰腿疼痛,活动时加剧。患者有“鸭步”步态,后出现行走困难,甚至不能行走。体查可见胸骨、肋骨、骨盆、大关节处有明显压痛,可见颈部缩短、头下沉、脊柱后侧凸、鸡胸、骨盆狭窄等病理状态。常伴有骨质疏松,可发生病理性骨折。

当患者出现夜尿增多、多饮多尿、乏力、心律失常等表现应当及时就诊于肾内科。诊断主要依靠病史、临床表现、血液生化检查、尿液检查、NH4CL负荷试验等明确诊断,但要与各种代谢性酸中毒鉴别。

出现以下症状时应及时就诊

若出现乏力、夜尿增多、软瘫、多饮多尿伴有烦渴、多饮,表现时。

若儿童出现生长发育迟缓、佝偻病。

若出现血尿、尿痛、尿频等症状。

出现以下症状时需要立即就诊:

若出现心悸,甚至呼吸费力、呼吸困难。

若成人出现骨痛,骨骼畸形如鸡胸、脊柱侧凸的情况。

大多患者优先考虑去肾内科就诊。

如出现严重表现,如累及骨骼系统,出现相应表现,如骨痛、骨骼畸形、生长发育迟缓等,成人可以到骨科就诊,儿童可以到儿科就诊。

因为什么来就诊的?

什么时候发现的?

目前都有什么症状?(如乏力、夜尿增加、多饮多尿等。)

是否有以下症状?(如心悸、软瘫、呼吸困难、生长发育迟缓、骨痛、骨骼畸形、骨质疏松等症状)

既往有无其他的病史?(如Ⅰ型肾小管性酸中毒家族史;有无患有任何免疫系统性疾病;有无服用药物史等等。)

血液生化检查

血浆pH值、HCO3^-或CO2结合力降低。

血氯升高,血钾、血钠降低,血钙和血磷偏低,阴离子间隙正常。

血ALP升高。

血肌酐和BUN一般正常。

尿液检查

尿中无细胞成分,尿pH>5.5,尿钾排泄量增加。正常人尿胺排泄量约为40mmol/d,Ⅰ型肾小管性酸中毒的尿胺排泄量<40mmol/d。

NH4Cl负荷试验

口服NH4C0.1g/kg,3~5小时内服完,之后5小时内每小时收集血和尿液, 测量血HCO3^-和尿pH值,当血HCO3^-降至20mmol/L以下时,尿pH>6.0具有诊断价值;尿pH<5.5,则可排除本病。也可将上述剂量NH4Cl分三次口服,连服三天后测尿pH值。该试验对明显酸中毒者不宜应用。在肝病患者中可改由氯化钙代替。

碳酸氢钠负荷试验

静脉滴注5%碳酸氢钠溶液500ml半小时以上,待尿pH>血pH后,排尽尿液,采集尿、血标本测PCO2,正常尿PCO2比血PCO2值≧30mmHg,<30mmHg有诊断意义。

X线检査

骨骼显示骨密度普遍降低和佝偻病表现,可见陈旧性骨折。腹部平片可见泌尿系结石影和肾钙化。骨质疏松、软化明显而且以下肢和骨盆为重。有的呈现骨折。放射性核素骨骼扫描可见放射性核素吸收稀疏、不均匀。

凡有引起Ⅰ型肾小管性酸中毒的病因者。

典型临床表现。

高氯血症代谢性酸中毒。

原因未明的尿崩症,失钾或周期性麻痹,肾结石,佝偻病,骨或关节痛,均应疑及本病。

阴离子间隙正常,尿胺<40mmo/d,氯化铵负荷试验尿pH>5.5,碳酸氢钠负荷试验,尿、血PCO2差值[(U-B)PCO2]<2.67kPa(20mmHg),可诊断本病。

Ⅰ型肾小管性酸中毒需与各种代谢性酸中毒鉴别,尤其是其他类型的肾小管酸中毒。

Ⅱ型肾小管性酸中毒

Ⅱ型肾小管性酸中毒少有肾结石和肾钙化症,而远端肾小管性酸中毒常见。

Ⅱ型肾小管性酸中毒常伴其他近端小管吸收缺陷,如磷尿症、糖尿症、氨基酸尿等,而远端肾小管性酸中毒少见。

③Ⅱ型肾小管性酸中毒血清HCO3^-常>15mmol/L,而Ⅰ型肾小管性酸中毒常<15mm/L。

④Ⅰ型肾小管性酸中毒氯化铵负荷试验阳性,而Ⅱ型肾小管性酸中毒者阴性。

⑤碳酸氢盐重吸收试验。Ⅰ型肾小管性酸中毒尿HCO3^-排泄率小于滤过量的15%。

⑥Ⅱ型肾小管性酸中毒对HCO3^-治疗有抵抗性,需要更大剂量(每日碳酸氢根需要量常常超过4mmol/kg),而Ⅰ型肾小管性酸中毒对HCO3^-治疗敏感,需要剂量小,每日<4mmol/kg。

尿毒症性代谢性酸中毒

原发肾脏病病史。

原发肾脏病的临床表现。

除酸中毒外,常有其他代谢终产物潴留,如氮质血症、高磷血症、阴离子间隙升高。

尿pH值多数<6.0。

血钾正常或血钾升高更常见。

肾小球滤过率严重下降。

其他代谢性酸中毒

循环功能衰竭,呼吸功能衰竭等也可引起代谢性酸中毒,但各有其原发疾病的临床表现,鉴别诊断不难。

低钾性周期性麻痹

周期性发作性肢体弛缓性肌肉无力、瘫痪、腱反射减弱或消失、低钾血症,与Ⅰ型肾小管性酸中毒伴低钾血症者相似,高氯性代谢性酸中毒、碱性尿液、氯化铵负荷试验阳性等有助于鉴别诊断。

不明原因的尿崩症、佝偻病、骨软化病、反复尿路结石

部分远端肾小管性酸毒血pH值和HCO3^-浓度正常,尿pH值增高,即只有尿中表现、没有系统性酸中毒,呈不完全型,而患者以尿崩症、佝偻病、骨软化病、反复尿路结石就诊,需要鉴别诊断,氯化铵负荷试验阳性有助于鉴别诊断。

Ⅰ型肾小管性酸中毒的治疗重点在于治疗原发基础疾病,病因治疗,去除病因,纠酸是治疗的关键,纠正水、电解质紊乱。主要是药物治疗。

纠正代谢性酸中毒

纠酸是治疗Ⅰ型肾小管性酸中毒的关键。用于Ⅰ型肾小管性酸中毒补碱的碱性药物的剂量应偏小,剂量偏大可引起抽搐。因肝脏能将枸橼酸钠转化为碳酸氢钠,既能纠正酸中毒,补充血钠,减少尿中排钙、排钾量,又有利于肠道中钙的吸收,尿中排出溶解度大的枸橼酸钙,使肾结石肾钙化风险减少。故常给予复方枸橼酸合剂即Shohl溶液。

纠正低钾血症

补碱后,补充了Na+,减少了K+-Na+交换,纠正了继发性醛固酮增多症,血钾可上升。当低血钾比较严重或已并发瘫痪的病人仍需同时补钾,可在枸橼酸钠合剂中加入枸橼酸钾50~100g。但补钾应从小剂量开始,逐渐增加,大剂量补钾可竞争性抑制H+-Na+交换,加重酸中毒,还可使尿钠、尿钙排泄增多。禁用氯化钾,以免加重高氯酸中毒。

电解质紊乱的治疗

低钾血症可服10%枸橼酸钾。不宜用氯化钾,以免加重高氯血症。在纠酸的同时补钾,注意见尿才能补钾,从小剂量开始,逐渐增加。由于大量补钾,促进Na^+-K^+泵的Na^+、K^+交换,从而抑制Na^+-H^+交换,抑制H^+排出,导致体内H^+增加,酸中毒加重同时要补钠、补钙,避免发生抽搐。

骨病的治疗

纠正低钙血症

Ⅰ型肾小管性酸中毒合并骨软化症、生长发育不良、佝偻病等表现时或者缺钙时,可口服碳酸钙,同时需补充维生素D类药物,常用维生素D。当血钙为2.5mmo/L或血清碱性磷酸酶恢复正常时则停用,以避免高钙血症和维生素D中毒,应用维生素D时必须与碱性药物同用。但对于并发有肾结石、肾钙化的患者不宜用钙剂、维生素D。

纠正低磷血症

低磷者给予无机磷分次口服,或磷酸盐合剂。

本病以药物治疗为主,无需手术治疗。

病因治疗

寻找及治疗原发病,如慢性肾盂肾炎、系统性红斑狼疮、干燥综合征、多发性骨髓瘤、甲状旁腺功能亢进和肾淀粉样变等。去除病因。如为无法去除病因的患者,需要终身服药治疗。

不完全性肾小管性酸中毒

氢氯噻嗪治疗。

Ⅰ型肾小管性酸中毒的预后与其发病病因有关,如为先天遗传性疾病,其预后稍差,但如规范终身服药治疗,可以延缓骨病及各类并发症,维持肾功能稳定;有原发疾病者,规范及时治疗原发疾病,通常预后良好。

Ⅰ型肾小管性酸中毒能治愈。

Ⅰ型肾小管性酸中毒经过规范及时早期治疗,一般不影响寿命,但如合并低钙血症和或低钠血症可以导致抽搐,可以引起呼吸道的痉挛,导致呼吸困难、窒息,如抢救不及时,可出现死亡。如原发疾病发展较重,或者原发疾病产生其他严重并发症有可能会出现严重后果。如合并肾结石者,容易继发感染,引起慢性肾衰而死亡。

患者需要每年复查两次血生化、尿常规等,具体根据患者病情变化决定。

Ⅰ型肾小管性酸中毒患者在饮食上宜清淡饮食,多食新鲜蔬果,如合并肾结石者,需限制钙的摄入,避免摄入嘌呤食物,多饮水。

宜清淡饮食,多食新鲜蔬果,不宜食用升血脂快以及胆固醇含量高的食物,如牛油、奶油等动物油,不宜食用升糖快的食物,如巧克力、面包等。

合并肾结石者,在饮食上要注意限制钙的摄入,每日最低不能超过500mg,如牛奶、豆类、小虾,避免摄入嘌呤食物,如动物内脏、海鲜等。多饮水,避免过多饮用浓茶、咖啡等饮料。

Ⅰ型肾小管性酸中毒患者在护理上要注意保暖,做好个人卫生,加强运动,避免感染,密切监测病情,注意心理护理,防止摔倒。

保持室内定时通风换气,温度和湿度适宜,同时应注意病人保暖,避免受凉、感冒。

加强口腔及皮肤的护理,注意个人卫生。

严重者需卧床休息,必要时予以吸氧、镇静等护理。吸氧要注意用氧环境安全,遵医嘱调节氧流量,不能随意调节,操作过程要轻柔,避免损伤鼻腔黏膜。

日常饮食应予以高热量、高蛋白质、多种维生素的清淡饮食。

肾小管酸中毒患者应合理安排饮食起居,避免上呼吸道感染及其他部位的感染,并加强锻炼,增强机体抵抗力。

密切观察患者病情变化,关注血氧情况,如出现抽搐、呼吸困难的情况,需要及时行气管插管,保证其供氧。

由于Ⅰ型肾小管性酸中毒患者部分是先天性遗传性疾病,患者会有很大的心理负担,害怕对下一代有影响,会产生自卑心理,此时应当对患者及其家属做好相关宣教,嘱其按时复诊,规范治疗,一般控制良好。

如有怀孕打算可行产前咨询、产前诊断。

还有部分Ⅰ型肾小管性酸中毒患者是继发其他疾病,如多发性骨髓瘤,患者会对自己原发疾病非常担忧,同样需要做好宣教,客观分析其预后情况,注意相关心理护理。

合并骨质疏松患者,要注意防止跌倒,在家属陪护下适当行走,避免爬楼梯等容易引起病理性骨折的活动。

如发生骨折需要手术,术后要妥善固定患肢于功能位,必要时抬高患肢以减轻患者的肿胀,协助患者积极的进行功能锻炼,循序渐进,保护关节功能,避免关节受到反复的冲击力或扭力。

如长期卧床要定时翻身排背,防止褥疮。

对于原发性的Ⅰ型肾小管性酸中毒患者,由于其为先天性遗传性疾病,目前尚无有效预防措施,但对继发性的Ⅰ型肾小管性酸中毒患者,预防最重要的就是治疗基础疾病,防止肾小管性酸中毒的发生。

患有干燥综合征等原发疾病者,积极治疗原发基础疾病,同时防治肾小管性酸中毒的发生。

生活在棉产区的人群,避免食用粗制棉籽油,如出现任何不适,应当及时就诊。

生活在含高钒酸盐浓度的水、地的地区的人群,如出现任何不适,应当及时就诊。

对于有家族遗传性的Ⅰ型肾小管性酸中毒患者,生育前可做产前咨询,了解相关情况,可进行规范终生治疗。

避免使用肾毒性药物。

4538点赞

参考文献

[1]钱桐荪.远端肾小管性酸中毒的病因和临床表现[J].新医学,2007,38(9):568-570.

[2]陈灏珠,钟南山,陆再英主编.内科学(第9版).人民卫生出版社,2018.

[3]杭宏东主编.肾内科学高级医师进阶(第1版).中国协和医科大学出版社,2016.

[4]薛耀明,肖海鹏.内分泌与代谢学[M].广东科技出版社,2018.807-808.