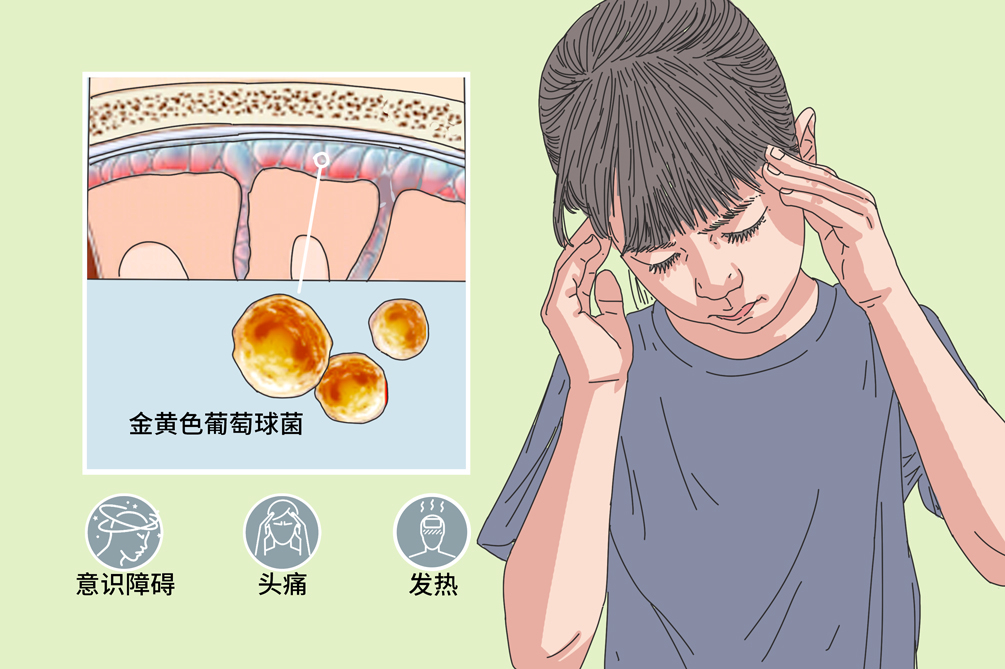

小儿化脓性脑膜炎是各种化脓性细菌引起的脑膜炎症,部分患者病变累及脑实质。本病是儿童,尤其是婴幼儿时期常见的中枢神经系统感染性疾病。临床上以急性发热、惊厥、意识障碍、颅内压增高和脑膜剌激征及脑脊液脓性改变为特征。随着脑膜炎球菌及流感嗜血杆菌疫苗、肺炎链球菌疫苗的接种和对本病诊断治疗水平不断提高,本病发病率和病死率明显下降。

- 就诊科室:

- 儿科、神经内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Purulent meningitis in children

- 疾病别称:

- 急性细菌性脑膜炎

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 硬脑膜下积液、脑室管膜炎、抗利尿激素异常分泌综合征、脑积水

- 治疗周期:

- 2~3周

- 临床症状:

- 发热、头痛、呕吐、意识障碍

- 好发人群:

- 机体免疫功能低下的小儿、有头面部感染性疾病的小儿

- 常用药物:

- 甘露醇、青霉素、地塞米松

- 常用检查:

- 血常规、腰椎穿刺脑脊液检查、头颅磁共振、头颅CT

流感嗜血杆菌引起的化脓性脑膜炎多集中在2~24个月儿童,以春秋季发病多。

肺炎链球菌引起的化脓性脑膜炎以冬、春季多见。

脑膜炎球菌引起的化脓性脑膜炎以春季发病多。

脑膜炎球菌和流感嗜血杆菌引起的化脓性脑膜炎有时伴有关节痛。

小儿化脓性脑膜炎为化脓性细菌感染导致,病原菌一般认为与败血症一致。有些新生儿脑膜炎可无败血症,病原菌直接侵入脑膜或短暂的菌血症后即引起脑膜炎。常见细菌有埃希大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、克雷伯菌属、李斯特菌属。此外,有变形杆菌属、枸椽酸杆菌属、铜绿假单胞菌、沙门菌属、D族链球菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌等。

化脓性细菌感染

化脓性细菌侵入蛛网膜下腔后,由于缺乏有效的免疫防御,细菌大量繁殖,菌壁抗原成分及某些介导炎性反应的细胞因子刺激血管内皮细胞,促使中性粒细胞进入中枢神经系统,诱发一系列软脑膜的炎性病理改变。

药物

长期应用广谱抗生素、类固醇激素等,导致机体免疫力低下,体内菌群紊乱,容易引起化脓性脑膜炎。

感染性疾病

如严重的扁桃体炎、重症肺炎等,容易诱发脑膜炎发生。

2000~2003年,我国五岁以下儿童确诊的化脓性脑膜炎年均发病率为12.28/10万,病死率为18.42%,并发症率13.16% 。近年来,本病发病率和病死率明显下降。

机体免疫功能低下或血-脑屏障功能受损小儿

这类患儿由于机体对致病细菌的防御能力下降,极容易导致致病细菌侵犯脑膜,引起化脓性脑膜炎。

有头面部感染性疾病的小儿

有中耳炎、感染性头颅血肿的小儿,病原菌可侵入脑膜引起化脓性脑膜炎。

部分先天发育畸形的新生儿

如颅骨裂、脊柱裂、脑脊膜膨出、与蛛网膜下腔接通皮肤窦道的新生儿,病原菌可由此直接侵入脑膜引起脑膜炎。

化脓性细菌引起的脑膜炎症临床上以急性发热、惊厥、意识障碍、颅内压增高,以及脑膜剌激征、脑脊液脓性改变为特征,患儿可有头痛、恶心、呕吐等症状,部分患儿会有偏瘫、精神异常等表现。

全身感染中毒症状

全身感染或菌血症可使患儿突起高热、头痛、精神萎靡、疲乏无力、关节酸痛、皮肤出血点、瘀斑或充血性皮疹等,新生儿反应低下、拒食、呕吐、吸吮力差、哭声微弱、黄疸、发绀、呼吸不规则、体温异常等类似败血症表现,小婴儿常表现为拒食、嗜睡、易激惹、烦躁哭闹、目光呆滞、喂养困难等。

脑膜刺激征

为小儿化脓性脑膜炎特征性体征,是由于颈和腰骶神经根受炎性刺激引起相应肌群的反射性痉挛所致。表现为颈项强直、克尼格征和布鲁津斯基征阳性阳性。新生儿颈肌发育差,颈项强直较少出现。婴幼儿由于前囟尚未闭合,骨缝可以裂开,脑膜刺激症状出现较晚。

颅内压增高

新生儿和小婴儿呕吐、前冈隆起或饱满等颅内压增高表现出现较晚或不明显,前囟紧张饱满是晚期表现,失水时前囟平也提示颅内压增高,颅缝可进行性增宽。年长儿常早期出现头痛、喷射性呕吐、血压增高、心动过缓、意识障碍、惊厥等颅内高压表现,严重者可发生颞叶沟回疝或枕骨大孔疝。

局限性神经系统表现

意识障碍,颅内压增高、脑实质病变或低血压均可引起嗜睡、意识模糊、昏迷等意识改变,并可出现烦躁不安、激惹、迟钝等精神症状。

部分患者有比较特殊的临床特征,如脑膜炎双球菌脑膜炎、菌血症时出现的皮疹,开始为弥散性红色斑丘疹,迅速转变成皮肤瘀点,主要分布于躯干、下肢、黏膜以及结膜,偶见于手掌及足底。

硬脑膜下积液

是1岁以内细菌性脑膜炎最常见的并发症,凡经化脓性脑膜炎有效治疗48~72小时后脑脊液有好转,但体温不退或体温下降后再升高,或一般症状好转后又出现意识障碍、惊厥、颅压増高等症状,首先应怀疑本症的可能性。头颅CT或MRI可协助诊断,但最后确诊仍有赖于硬膜下穿刺放出积液,同时也达到治疗目的。积液应送常规和细菌学检査,与硬膜下积脓鉴别。

脑室管膜炎

主要发生在治疗被延误的婴儿,患儿在有效抗生素治疗下发热不退、惊厥、意识障碍不改善、进行性加重的颈项强直甚至角弓反张,脑脊液始终无法正常化,以及CT见脑室扩大时,需考虑本症,确诊依赖侧脑室穿刺,取脑室内脑脊液化验显示异常。治疗大多困难,病死率和致残率高。

抗利尿激素异常分泌综合征

炎症刺激神经垂体致抗利尿激素过量分泌,引起低钠血症和血浆低渗透压降低,可能加剧脑水肿,致惊厥和意识障碍加重,或直接因低钠血症引起惊厥发作。

脑积水

因炎症渗出物粘连堵塞脑室内脑脊液流出通道,如导水管、第四脑室侧孔或正中孔等狭窄处,引起非交通性脑积水,也可因炎症破坏蛛网膜颗粒,或颅内静脉窦栓塞致脑脊液重吸收障碍,造成交通性脑积水。发生脑积水后,患儿出现烦躁不安、嗜睡、呕吐、惊厥发作,以及头颅进行性増大、颅缝分离,前囟扩大饱满、头颅破壶音和头皮静脉扩张。至疾病晩期,持续的颅内高压使大脑皮质退行性萎缩,患儿出现进行性智力减退和其他神经功能倒退。

各种神经功能障碍

由于炎症波及耳蜗迷路,10%~30%的患儿并发神经性耳聋,其他的还有智力障碍、脑性瘫痪、癫痫、视力障碍和行为异常等。

儿童如果出现发热、头痛、恶心、呕吐、偏瘫等症状,要及时就医,排除颅内感染性疾病。婴幼儿出现睡眠增多、恶心、惊厥发作,也需要紧急就医,明确诊断。

发热、头痛的儿童,或者发热伴有囟门饱满的婴幼儿,一旦体检中发现脑膜刺激征等体征,都需要在医生的指导下进一步检查。

患儿出现头痛、恶心、呕吐、睡眠增多等症状,高度怀疑颅内感染时,应及时就医。

患儿出现昏迷、惊厥发作等情况,应立即就医。

首选儿童医院神经内科就诊。

附近没有儿童医院的到综合医院儿科就诊。

因为什么来就诊的?

患儿精神状态和睡眠如何?

目前都有什么症状?(如发热、恶心、哭闹、睡眠增多、精神行为异常、惊厥、反应迟钝等症状)

什么时候出现这些症状的?

既往有无其他的病史?(如感染性疾病病史、传染病病史、难产史、宫内缺氧史等)

体格检查

可通过体格检查以及测量体温等看患儿是否有发热,脑膜刺激征是否为阳性,囟门是否饱满或者突出,了解患者精神状态以及反应能力。

神经影像学检查

头颅磁共振检查较头颅CT检查更能清晰地反映脑实质病变,在病程中重复检査能发现并发症并指导后续治疗及观察疗效。

脑脊液检查

是确诊本病的重要依据,脑脊液压力增高,外观混浊似米汤样,白细胞总数显著增多,大多超过1000X10^6/L,脑脊液糖减低、蛋白增高。

外周血象

白细胞总数大多明显增高,以中性粒细胞为主。但在感染严重者,有可能出现白细胞总数减少。

颅脑影像学检查

颅脑MRI对多房性及多发性小脓肿诊断价值较大,MRI具有良好的组织分辨率,对灰、白质的分辨异常清晰,以及无创性、无辐射的优点。

血清降钙素原(PCT)

可能是鉴别无菌性脑膜炎和细菌性脑膜炎的特异和敏感的指标之一,血清PCT>0.5ng/ml提示细菌感染。

急性起病的发热、头痛、呕吐,査体有脑膜刺激征,颅压升高、外周血白细胞明显升高。

早期头颅影像学检查大多正常。

腰椎穿刺检查脑脊液压力升高,脑脊液外观混浊或呈脓性,细胞数明显升高,以中性粒细胞为主,通常为1000 ~ 10000x10^6/L。蛋白质升高,糖含量下降,通常低于2.7mmol/L,氯化物降低。涂片革兰染色阳性率在60%以上,细菌培养阳性率在80%以上。

病毒性脑膜炎

病毒性脑膜炎起病一般较急,临床表现与化脓性脑膜炎相似,但脑脊液白细胞计数通常正常或略增高,糖及氯化物一般正常或稍低,细菌涂片或细菌培养结果阴性,脑脊液病原学检查支持病毒感染,可与之鉴别。

结核性脑膜炎

起病多较缓慢,多先有1~2周全身不适的前驱症状,粟粒性结核患儿起病急骤。脑脊液检查白细胞计数升高,可进行病原学检查鉴别。

真菌性脑膜炎

起病缓慢甚至更为隐匿,病程更长,颅内压增高较明显,脑膜刺激症状可不明显,确诊靠脑脊液真菌培养,以新型隐球菌、白色念珠菌感染较为多见,可通过辅助检查鉴别。

小儿化脓性脑膜炎的治疗主要是要早发现、早治疗,抗生素的应用要足量,且疗程必须要够。同时要积极的对症治疗,预防各种并发症的发生。

对于高热患儿可以采取物理降温,不能进食或者昏迷患儿需要足够的营养支持,低氧血症的患儿要吸氧纠正。

对于昏迷患者,首先要保证气道通畅,保证氧气供应,脱水降颅压,积极消炎治疗。对于惊厥患者,需要积极应用止惊药物终止惊厥发作。

抗生素类药物

抗菌药物的选择取决于患者年龄、该地区常见病原菌谱及细菌耐药情况,考虑到我国肺炎链球菌常见且青霉素耐药率高,建议将三代头孢菌素加万古霉素或利福平作为初始经验治疗方案。对所有细菌性脑膜炎患者均应坚持足疗程的抗菌药物治疗,建议至少治疗2~3周。足疗程治疗后效果不满意者,应分析原因,注意排查其他部位病灶及并发症,视情况决定是否延长抗菌药物疗程或调整治疗方案。

激素类药物

地塞米松

激素可以抑制炎性细胞因子的释放,稳定血脑屏障,对病情较重且没有明显激素禁忌症的患者可考虑应用。通常给予地塞米松,应在抗菌治疗开始前或同时使用。

脱水降颅压药物

甘露醇

对于颅高压患儿,可以使用甘露醇来降低颅内压,但要注意监测肾功能和电解质,预防电解质紊乱和肾功能损害。

硬膜下积液

少量积液无需处理,如积液量较大引起颅压増高,应行硬膜下穿刺放出积液,放液量每次、每侧不超过15ml。有的患儿需反复多次穿刺,大多数患儿积液逐渐减少而治愈,个别迁延不愈者需外科手术引流。

脑室管膜炎

进行侧脑室穿剌引流以缓解症状,同时针对病原菌,结合用药安全性,选择适宜抗生素注入脑室内。

脑积水

主要依赖手术治疗,包括正中孔粘连松解、导水管扩张和脑脊液分流术。

合理的抗生素治疗和支持治疗降低了小儿化脓性脑膜炎的死亡率,大部分经积极治疗可以治愈,约10%~20%的患者遗留各种神经系统严重后遗症。

大部分经积极治疗可以治愈,约10%~20%会遗留后遗症。

一般不会影响自然寿命,合并惊厥和智能减退患者大多可活至成年。

约10%~20%的幸存者遗留各种神经系统严重后遗症,常见的神经系统后遗症包括听力丧失、智力倒退、反复惊厥、语言能力延迟、视力障碍、行为异常。

治愈患者一般不需要复诊,有后遗症者根据具体情况2~8周复诊。

小儿化脓性脑膜炎的饮食主要是保证充足的液体摄入,供给必需的热量、蛋白,预防水电解质紊乱,避免加重胃肠负担。

对于昏迷大于48小时、不能经口进食者,需要鼻饲饮食保证供给,要保证每天的液体入量,保证热量、蛋白的摄入。

对于可以经口进食患儿,可以适当进食牛奶、水果。但要避免生冷、硬食和刺激性食物,以免加重胃肠负担。

保证充足营养供给,加强皮肤护理,预防皮肤损伤,保持皮肤清洁,及时清理大小便,预防局部感染。

口服药物

对于有发热、癫痫发作的患儿,要在医护人员指导下按时、按量口服相关药物。

清洁护理

患儿要穿宽松的棉质衣服,定时更换、清洗。注意观察皮肤变化,尤其是大小便的护理,预防局部的感染。

一般护理

卧床休息,尽量保持室内空气新鲜及安静、清洁、卫生。

高热的护理

冰袋降温

将装有冰水的冰袋置于患儿前额、颈部、腋下及腹股沟处,可迅速降低温度。

温水擦浴

将毛巾浸入40℃左右的温水中,拧至半干,然后依次擦拭患儿前额、颈部两侧、腋窝、腹股沟、前胸、后背部等处皮肤,严重高热时也可进行全身皮肤擦浴。

抽搐的护理

抽搐患儿应有专人看护,防止窒息,具体措施如下:

保持呼吸道通畅

侧卧位或平卧位,头偏向一侧,及时清除口鼻分泌物。

防止舌唇咬伤

用木棍或竹筷包裹手帕置于口内上下磨牙之间,预防舌唇咬伤。

保证安全

设立床档,防止坠床,床头护栏也应用棉布包裹,以免抽搐时碰伤头部。

保持安静

室内应避免声光刺激,以免诱发抽搐。

保持口腔清洁

能进食者饭后用盐水漱口,禁食者每日口腔护理2次。

根据病情、用药情况监测脑脊液的变化,同时观察患儿精神、饮食、体温等变化情况。

对于有癫痫后遗症的患儿,一定要有大人随时陪同,包括夜间休息,以免癫痫发作,发生生命危险。

对于有潜在感染性疾病的患儿,要及时治疗。对于先天发育畸形,尤其是中枢神经系统畸形者,要及早干预,可有效预防小儿化脓性脑膜炎。

对高热、惊厥、呕吐、昏迷患儿,及时检查,明确诊断。

对于头面部感染性疾病的患儿,如中耳炎、乳突炎等,要及时治疗,观察体温、精神状态等变化。

如有颅骨骨折、皮肤窦道或脑脊膜膨出等,要及时干预,密切观察。

可接种流脑菌、侵袭性B型流感嗜血杆菌、肺炎链球菌疫苗,能在一定程度上起到预防小儿化脓性脑膜炎的作用。

4645点赞

参考文献

[1]贾建平.神经病学.第八版[M].人民卫生出版社,2018.289.

[2]沈晓明,王卫平.儿科学第9版[M].人民卫生出版社,2018.377.

[3]陈光福.实用儿童脑病学[M].人民卫生出版社,2016:328-341.