慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血

慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血是一种由多种因素导致的少见病,其特征是红细胞生成缺乏或明显减少。这些因素包括病毒、胸腺瘤、药物(如异烟肼)、淋巴细胞增殖性疾病,非血液系统的自身免疫性疾病等,通过免疫调节功能紊乱而发病。常见于成年人,临床以单纯贫血为突出表现,呈慢性起病。

- 就诊科室:

- 血液科、肿瘤科、风湿免疫科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- Chronic acquired erythrocytic hypoplasia

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 无

- 治疗周期:

- 长期间歇性治疗

- 临床症状:

- 皮肤苍白、全身倦怠、易疲劳、心悸、气短

- 好发人群:

- 患者年龄多为40~65岁,多见于中年人、自身免疫功能紊乱的人、易患肿瘤疾病的人群

- 常用药物:

- 强的松、达那唑、环胞菌素

- 常用检查:

- 血象检查、骨髓象检查、生化检查、免疫学检查

慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血与系统性自身免疫疾病有联系。某些病例合并胸腺瘤,提示免疫系统在发病中占有重要地位。该病好发于40岁以上的中年人。此外,药物和流感可能会诱发该病。

胸腺瘤

约50%患者合并胸腺瘤,大多为良性。

感染

如传染性单核细胞增多症、腮腺炎、病毒性肝炎、支原体肺炎等。

自身免疫病

如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等。

肿瘤性疾病

如恶性淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病、慢性粒细胞性白血病、血管免疫母细胞性淋巴结病、胆管癌、甲状腺癌、乳腺癌、支气管肺癌等。

其他全身病

如肾功能衰竭、严重营养不良、药物中毒等。

药物引起纯红细胞再生障碍性贫血,可以直接抑制骨髓红细胞DNA的合成。

流感季节,感染细菌或病毒,使得自身的免疫力进一步紊乱,骨髓生产红细胞能力下降。

慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血发病较为罕见,其发病率暂无相关流行病学数据。51%的该病患者可合并其他疾病,其中以合并胸腺瘤为多见,而胸腺瘤合并纯红再障者约占全部胸腺瘤患者的7%。

患者年龄多为40~65岁,多见于中年人。

自身免疫功能紊乱的人。

易患肿瘤疾病的人群。

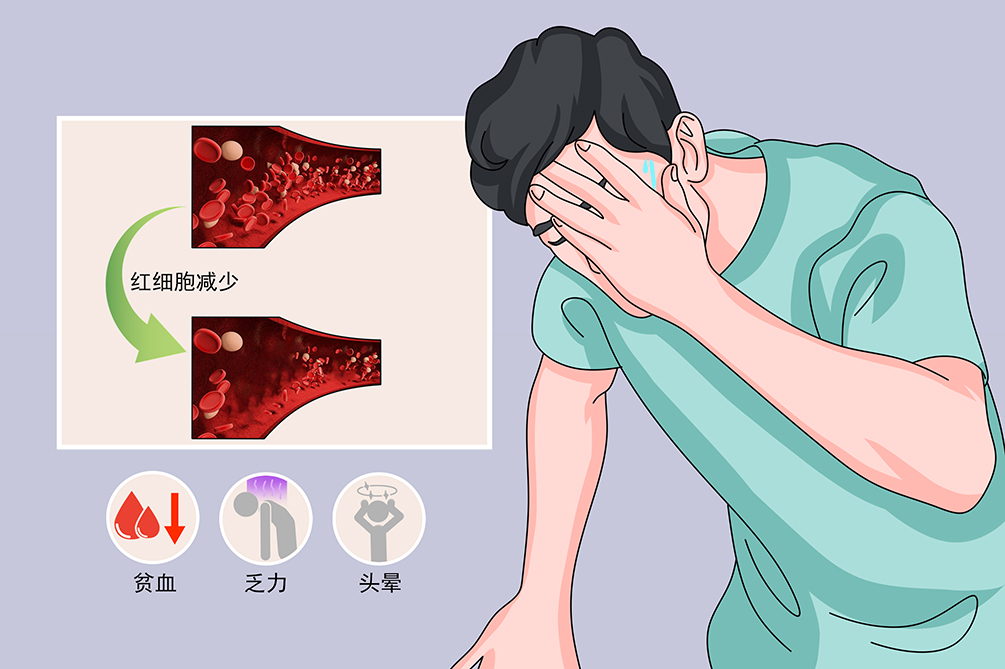

慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血主要的症状是贫血所致表现,其临床自觉症状取决于贫血发展的速度及其程度,常表现有全身倦怠,易疲劳,颜面苍白。多数患者可伴有胸腺瘤的相应症状。

贫血

贫血所致面色苍白、全身倦怠、易疲劳为主的临床表现,以及心悸、气短。久病者,可发生贫血性心脏病。

胸腺瘤

大多数患者,因慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血后,经检查发现胸腺瘤,也有患者在胸腺瘤手术切除后数年,方患慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血。可能出现咳嗽、胸痛、声音嘶哑、呼吸困难、吞咽障碍、颈部肿块及上腔静脉阻塞综合征,并可伴发重症肌无力、容易发生感染等。

当患者近期罹患过感染疾病,出现贫血症状时,应及时就诊于血液科或肿瘤科,做骨髓象、免疫学检查、生化检查等明确诊断。需要与先天性体质性纯红细胞再生障碍性贫血、急性自限性纯红细胞再生障碍性贫血进行鉴别。

当患者近期罹患过病毒性肝炎、腮腺炎等感染疾病或自身有免疫系统疾病,如干燥综合征、皮肌炎等后,出现面色苍白、全身倦怠、无力等贫血症状时,应及时就诊。

出现咳嗽、胸痛、声音嘶哑、呼吸困难、吞咽障碍、颈部肿块等表现时应立即就医。

大多患者优先考虑去血液科就诊。

若患者有肿瘤性疾病可以去肿瘤科就诊。

若患者有类风湿性关节炎或系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病,建议去风湿免疫科就诊。

贫血有多长时间了?

有没有头晕、头痛、全身无力、疲乏等症状?

之前做过其他检查吗?家里人以及亲戚有没有患过肿瘤疾病或免疫系统疾病?

最近一段时间有没有感冒发烧过?有没有得过腮腺炎、病毒性肝炎等疾病?

既往有无其他的病史?

血象检查

正细胞正色素性贫血,网织红细胞绝对值减少或消失、白细胞和血小板计数正常。

骨髓象检查

红细胞系增生明显低下,残留红细胞偏于幼稚,但形态正常。粒细胞系和巨核细胞系正常增生。嗜酸粒细胞和小淋巴细胞比例增多。

免疫学检查

血清蛋白电泳正常,部分病人可检出特异性抗体,如温或冷凝集素、冷溶血素、嗜异性抗体、梅毒血清试验假阳性、抗核抗体和抗人球蛋白试验阳性。

生化检查

血清铁、血清铁饱和度增加。铁动力学研究提示血浆铁的半衰期显著延长,铁利用率降低,与骨髓中红细胞系减低的形态学相一致。

影像学检查

胸部正、侧位X线检查以发现胸腺瘤,必要时,需采用断层摄影、CT检查等。

慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血可通过以下临床表现及价差结果明确诊断。

临床上以贫血表现为主,出现面色苍白、全身倦怠、易疲劳等症状。

血红蛋白减少,网织红细胞减少或消失,而白细胞及血小板计数正常,白细胞分类计数正常。

骨髓红系各阶段细胞明显减少甚至缺如,粒细胞和巨核细胞系增生正常。

先天性体质性纯红细胞再生障碍性贫血

本病往往在儿童的早年发病,一般是在1岁半以内。有少数婴儿的苍白、贫血在出生时就有表现,但能够确诊者在2周至1年之间最多。约30%的病人可合并有各种先天性畸形,而胸腺高度增生和胸腺肿瘤在先天性体质性纯红细胞再生障碍性贫血则不曾见到。慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血患者年龄多为40~65岁,多见于中年人,一般不伴有畸形,常见胸腺高度增生和胸腺肿瘤。

急性自限性纯红细胞再生障碍性贫血

起病急骤,往往可以找到某些诱因,病程经过常常具有自限性,如果能除去病因一般均能自愈。本病的发病有两种情况,其临床表现与基础疾病有关。一种是在原有溶血性贫血的缓慢过程中,由于某种诱因(一般以感染为多见),患者出现高热,可伴有恶寒,少数表现为低热,而后贫血加剧;另一种是患者并无溶血性贫血的基础,而在某种因素作用下,如感染、药物、中毒等而发病,患者一般有发热,有呼吸道或消化道症状。慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血有面色苍白、全身倦怠、易疲劳为主的贫血表现,但无发热。

慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血的治疗周期为长期间歇性治疗,可以采用肾上腺皮质激素、达那唑、免疫抑制剂等药物进行治疗。除此之外,患者也可以采用胸腺切除术、脾切除等手术治疗的方法进行治疗。

肾上腺皮质激素

肾上腺皮质激素为无胸腺瘤患者的首选治疗,皮质激素能使症状暂时改善、完全缓解甚至治愈;最初剂量,强的松分3次口服。连续治疗4~6个月,不宜过早终止。如果出现网织红细胞反应,剂量可逐渐减少,直至用维持量。

雄激素

常用的雄激素有达那唑,尤其对于顽固性病例,其作用为刺激红细胞生成,与皮质激素并用增加疗效。

免疫抑制剂

对于肾上腺皮激素无效者,应尽早选用免疫抑制剂,如环孢菌素。抗淋巴细胞球蛋白或抗胸腺细胞球蛋白,也有明显疗效。如果有效,免疫抑制剂通常在数天内即可引起疾病缓解,而不像诱导再生障碍性贫血,缓解需要数月。

胸腺切除术

当发现胸腺肿大时,进行手术切除。切除的目的是可以准确的诊断有无恶性变,并促进骨髓造血。纯红再障如无胸腺肿大、无胸腺瘤者,切除无效。

脾切除

各种治疗无效时选用,术后无效者再加用免疫抑制剂。

将患者的异常血浆(抗体免疫复合物或其他有害物质)分离、清除后,再将剩余细胞成分加入正常人的新鲜冷冻血浆或代血浆等置换液输回体内,或将异常血浆分离后用吸附法除去血浆中有害物质再输回体内。该方法有较好效果,且这种效果持续时间较长。

本病预后良好,经过积极治疗后,多数可以缓解病情,少数患者可以治愈。该病一般不会影响自然寿命,但患者应遵照医嘱按时复诊。

少数患者可治愈,多数患者通过去除病因、免疫抑制剂的治疗可有缓解。30%左右的患者将成为难治性纯红再障,病情反复。

该病一般不会影响自然寿命,少数死于严重感染、继发性血色病合并心功能衰竭。随着近年来免疫抑制药物的使用和支持治疗的改进,大约50%的患者可以缓解,而且带病存活的中位数远远超过10年。

该病患者治疗后,一个月内应积极到医院复诊,进行免疫学、生化、骨髓象等检查。

慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血患者的饮食要满足身体所需营养,合理分配,增加高蛋白、高维生素,促进红细胞的生产,提高身体素质加快患者的病情恢复。

给予高蛋白、高热量、富含维生素的饮食,如鸡、猪、牛、羊肉、蛋、鱼类、动物肝脏及各种新鲜水果、蔬菜。

为增加高蛋白,可给以动物性蛋白,如瘦肉、肝、蛋、鱼类等;植物性蛋白,如豆腐及其制品。此外,为促进造血,可选用花生、枣、紫菜等。

患者应多食用新鲜蔬菜和水果,忌吃辛辣、煎炸的烈性食物。

慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血患者常因贫血而面色苍白、疲乏、无力,宜卧床休息、轻微活动,防止体位突变而发生摔倒损伤。为患者提供整洁、安静、舒适的休养环境及生活照顾。心理护理也是本病重要的护理之一,家属应对患者做好心理疏导。

病情稳定的慢性患者应定期理发、洗头、洗澡、更衣。

卧床患者定时行床上洗头、擦澡、更换衣服及床单,注意伤口保持干燥清洁等。

保持生活环境的清洁、卫生、干燥、平整。

使用激素类药物时严格遵守医嘱服用,不可随意停药或增加药量。

在医生的许可下,患者可在床上活动肢体,或下床走动,增强锻炼,促进伤口的恢复。

患者需要密切关注自身的贫血状况有无加重,用药后注意有无恶心、呕吐等不良反应,出现异常及时告知医生。

本病病程长,患者多焦虑、情绪低落。家属应主动体贴和关心患者,耐心讲解有关疾病常识和坚持治疗的重要性,使之提高对治疗的信心。对于小儿病者,家长应给予指导,使之积极配合医护。

慢性获得性纯红细胞再生障碍性贫血的病因较多,常与自身免疫疾病有关,因此,可从病因进行预防,同时还应增强自身机体抵抗力,减少感染的发生。

有风湿性关节炎等自身免疫系统疾病的患者,应积极治疗原发疾病,若平常出现贫血症状,一定要及时检查。

加强身体锻炼,提高身体综合素质,注意个人卫生。

流感期间,出行注意防护措施,避免感染。

日常起居养成健康的生活习惯,规律作息,适当运动。

4118点赞

参考文献

[1]关忠.现代临床护理学精粹[M].上海交通大学出版,2018:241.

[2]吴晓球.实用内科医师处方手册[M].科学技术文献出版社,2005:417.

[3]万楚成.实用血液病理论与实践[M].湖北科学技术出版,2005:130.

[4]沈迪,王辨明等主编.临床血液学[M].北京:人民卫生出版社,1989(11):288-291.