反应性依恋障碍

反应性依恋障碍是一种儿童社会心理障碍,不仅存在于福利院儿童中。还存在于一般家庭儿童中。其病因由于长期忽视儿童基本需求,或者儿童主要看护者频繁变换导致。反应性依恋障碍在5岁前表现很明显,儿童会出现不加区别地或者几乎不向人寻求安慰、照顾、保护,是一种不能发展成恰当合适的依恋模式或者明显不受干扰的模式。本病主要以心理治疗为主,部分患者可能出现病情反复。

- 就诊科室:

- 精神心理科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Reactive Attachment Disorder,RAD

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 抑郁症、恐惧症

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 抑制型反应性依恋障碍、去抑制型反应性依恋障碍

- 好发人群:

- 基本需求被忽视的儿童、看护者频繁变换的儿童

- 常用药物:

- 阿普唑仑、劳拉西泮、奥沙西泮、氟西汀、西酞普兰

- 常用检查:

- 心理测评、一般内科检查、神经系统专科检查

反应性依恋障碍主要是由于长期忽视儿童基本需求,或者儿童主要看护者频繁变换导致,好发于存在此两种病因的人群中,某些环境或心理因素会诱发此病。

长期忽视儿童基本需求

长期忽视儿童寻求刺激、喜爱、安慰、鼓励等的情感需求或者基本的生理需求,容易使儿童产生反应性依恋障碍。

儿童主要看护者频繁变换

如儿童的寄养家庭反复变更等情况,会阻碍儿童与看护人形成稳定的依恋关系,使得儿童更易产生反应性依恋障碍。

环境因素

由于频繁更换看护人,环境经常变更,阻碍儿童对其看护人形成一个稳定、健康的依恋关系。

心理因素

由于看护人对患儿疏于照顾,患儿基本的情感、生理等基本需求没有得到满足,对其心理产生影响。

从患病率来看,反应性依恋障碍存在于普通儿童之中,且患病率正在呈现逐年增长的趋势。流行病学研究显示,若儿童小时候有寄养经历或者从小没有得到良好的照顾,其更易出现反应性依恋障碍的症状,比率高达38%~40%,在寄养家庭中遭受虐待的儿童有35%~45%的人会出现反应性依恋障碍的症状,显著高于非寄养家庭。从患者年龄来看,反应性依恋障碍患者不仅包含6岁以下儿童,还包括学龄前儿童甚至青少年。

基本需求被忽视的儿童

该类人群由于幼年时期基本的情感需求、生理需求被其看护者严重忽视,更易导致其依恋中断的情况,以至于出现反应性依恋障碍。

看护者频繁变换的儿童

该类人群由于在幼年时期,其看护者反复变更,使得此类人群不得不反复适应新的环境,这种境况阻碍其与看护人形成稳定的依恋关系,导致了反应性依恋障碍的出现。

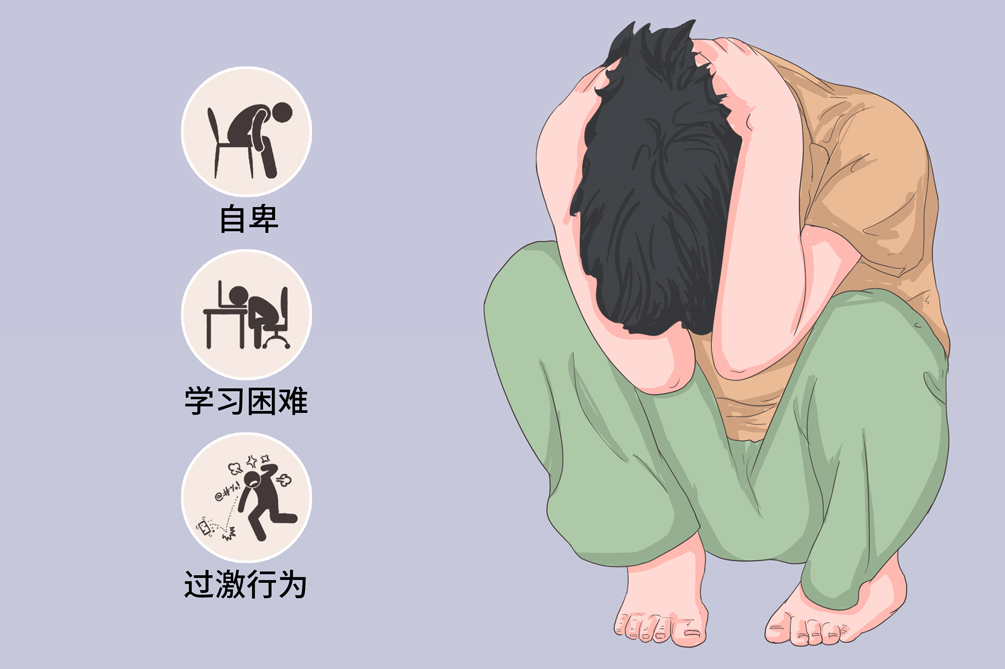

反应性依恋障碍主要表现为抑制型和去抑制型两种截然不同的症状,该疾病会对儿童成长和生活的各个方面产生影响。部分患者可能出现自卑、学习困难或伴有行为问题,难以与他人建立良好关系或出现具有攻击性、破坏性的行为等症状。本病可能并发恐惧症和抑郁症。

抑制型反应性依恋障碍

主要表现为自我封闭,过度压抑、抑制情绪,忽冷忽热或者性格孤僻,对他人关怀反应迟钝或者表示抗拒。即在社交中,长时间难以与人开展互动,或者不能在某一场景中表现出合适的反应,反而表现出与该有的反应截然不同的行为,或者出现过度矛盾、过度抑制的反应。

去抑制型反应性依恋障碍

主要表现为患者在人际交往中不加选择,毫无区别的对他人进行友好行为或者无法正确选择合适的依恋人物。即对他人毫无差别性地表现出友好态度,无法对其进行有选择的依恋。

自卑

反应性依恋障碍影响患者的心理、情感等,部分患者由于长期过度压抑、抑制情绪,可能会产生自卑情绪。

学习困难或伴有行为问题

在学校生活中,患有反应性依恋障碍的儿童因自身心理障碍,在学习中会出现困难或者行为问题。

难以与他人建立良好关系

患有反应性依恋障碍的儿童或过度压抑、封闭自我,或无选择依赖他人,因此难以与他人建立有意义的良好关系。

出现具有攻击性、破坏性的行为

反应性依恋障碍患者因心理障碍、内心的偏执,导致其难以以正确的态度对待事情的发生,以至于出现过激行为。

抑郁症

反应性依恋障碍严重到一定程度,可对儿童身体、行为、情感、心理等造成强烈的负面影响,使得患者更易患上抑郁症。

恐惧症

若患者患有转换障碍且未经过及时治疗,可能会导致患者在对外界某些处境、物体或与人交往时,产生极度的恐惧、紧张不安,可致脸红、气促、出汗、心悸、恶心、浑身无力,甚至晕厥等症状。

若儿童出现自我封闭、过度压抑,或者随意依赖他人,出现具有攻击性、破坏性的行为,与他人的社交障碍等症状时应及时就医。建议进行心理测评以及一般内科、神经系统检查,以判断患者是否为反应性依恋障碍。

当儿童出现几乎不或者毫无区别地向依恋人寻求保护、安慰、喜爱、照顾和支持的症状时,应当及时就医。

当儿童出现积极情感有限、对外界缺乏反应或回馈的症状时应当及时就医。

当儿童出现自我封闭、过度抑郁、压抑情绪的情况是应当及时就医。

建议患者优先就诊于精神心理科。

因为什么来就诊的?

平时都是如何照顾儿童的?

目前都有什么症状?(如抑郁、自我封闭等)

是否更换过看护人?

既往有无其他的病史?

心理测评

是心理医生与患者通过进行一对一的、格式化的量表或问卷来评估患者的认知功能、情感状态、生活能力、精神状况、行为状况等。人格测试有艾森克人格问卷、忆溯性人格发展量表、症状自评量表、明尼苏达多项人格量表等。抑郁症心理测试有汉密尔顿抑郁量表以及抑郁自评量表等。通过心理进行测评,医生可以大致了解患者的心理状态,进而辅助判断患者是否患上反应性依恋障碍。

一般检查与评估

为了观察有无脑部器质性病变或者躯体疾病,患者需要接受一般内科检查和神经系统专科检查,如血生化、甲状腺激素水平、血常规等常规化验以及辅助检查,如脑CT、脑MRI、脑电图等。同时看护者所提供的患者相关症状信息,也对判断病情起着非常重要的作用。

世界卫生组织ICD-10对本病的诊断标准如下:

起病于5岁之前。

在各种社交场合表现出强烈矛盾或模棱两可的社交反应。

情绪紊乱表现为缺乏情绪反应、退缩反应、对自己或他人的痛苦表现出攻击性反应和/或恐惧性的过度警觉。

有证据表明,在与正常成年人的交往中具有一定的社交应答与反应能力。

不符合弥漫性发育障碍标准。

分裂症青春型

分裂症青春型得情感变化莫测、哭笑无常,与周围环境无相应联系,行为荒诞离奇、愚蠢可笑,不可理解,同时依据病程的纵向观察资料也有助鉴别,而反应性应激障碍的产生与患者儿时生活环境相关,情感表达上也不同,或者过度压抑、自我封闭,或者过度依赖、不加选择地示好。

儿童恐怖症

儿童恐怖症以恐怖为主要临床表现的一种神经症,患者对某些特定的对象或处境产生强烈的恐怖情绪,且伴有明显的焦虑及自主神经症状。该病主要病因是遗传因素、环境因素和素质因素。而反应性应激障碍是以自我封闭、过度压抑或者不加选择的表示友好为主要临床表现,且该病不具有遗传性。

儿童精神分裂

儿童精神分裂是一种严重的慢性精神障碍,包括个人的感知觉、情感和行为的异常。该病主要病因有患者大脑结构异常、患者妊娠和分娩出现问题、环境因素和遗传因素等,而反应性应激障碍虽然包含情感、行为的失常,但主要病因是后天的环境因素。且儿童精神分裂主要临床表现还有焦虑、抑郁、思维混乱等。

治疗反应性依恋障碍目前不能被药物治疗,一般采取规范有效的心理治疗方案,着重于将患者恐惧、焦虑不安、易怒、抑郁等情绪调整为正确的行为结构,从而增强患者对看护人的信任,培养患者与看护人之间正确的依恋关系。

该疾病目前不能被药物治疗,但可以辅以稳定情绪、缓解焦虑的安定类药物,如阿普唑仑、劳拉西泮、奥沙西泮等,或者抗抑郁药物,如氟西汀、西酞普兰等。

此病不通过手术进行治疗。

反应性依恋障碍的治疗一般采取规范有效的心理治疗方案,着重于将患者恐惧、焦虑不安、易怒、抑郁等情绪调整为正确的行为结构,从而增强患者对看护人的信任,培养患者与看护人之间正确的依恋关系。

更替反应法

心理学家认为,焦虑症既然可以由不良的更替反应形成,相应也可以用更替反应加以革除。更替的作用是指以一个良好的行为反应代替原有的不良行为,以达到逐步改善的目的。

放松训练法

消除孩子紧张情绪,运用放松法时,要注意选择简单可行,又能使孩子感兴趣的形式进行,让孩子自然地得到放松。

沙盘游戏治疗

使儿童情绪在沙盘的心灵花园中呈现,并以自我的心理能量通过领悟,达到情绪自我调理和内心发生改变。

家庭辅助治疗

看护人应提高对疾病的认识,了解该疾病的诱发因素,并应配合医生积极治疗,消除家庭环境或家庭教育中的不良因素,克服自身弱点或神经质的倾向。

反应性依恋障碍患者在经过有效规范的治疗后可治愈,一般不会影响患者的自然寿命,部分患者可能出现病情反复的现象,但通过心理治疗和药物治疗,也能很好的控制症状。本病患者应谨遵医嘱,若有不适,及时就医。

反应性依恋障碍能治愈,少数患者反复发作,若能及时治疗,也能很好的控制症状。

反应性依恋障碍一般不会影响患者的自然寿命。

反应性依恋障碍患者在住院治疗结束后,应继续追踪观察和治疗,每个月去医院复查一次,若有不适症状,及时就医,以免病情恶化。

反应性依恋障碍患者通常无需特殊饮食调理,营养搭配均衡丰富即可。

对于反应性依恋障碍的患者的日常护理应当以对患者的心理护理为主,尽量保证患者情绪稳定、心情舒畅,为其提供一个安全、稳定的生活环境。

避免到人多杂乱的环境,使得患者受惊,导致情绪不稳定。

婴幼儿时期,尽量避免频繁更换儿童的主要抚养人,为其提供一个安全而又稳定的生活环境,彼此间形成一个有意义的情感依恋关系。

平常多关注患者的行为、心理状态,若出现过激行为及时送医。

定期复诊,在医生指导下正确服药,不可随意自行减停药物。

复诊时主要关注患者的心理状态以及看护者对儿童的态度及行为,应持续追踪观察病情,每月去医院复诊1~2次。

若出现病情加重的迹象,应及时前往医院就诊,以免病情恶化。

正确及时的对病人进行健康教育、生活指导,帮助病人尽早适应环境。

消除病人对疾病的紧张、焦虑、抑郁、悲观等消极情绪,及时疏导患者心理,保持患者心情舒畅。

帮助病人建立稳定可靠的人际关系,培养看护人员与患者之前正确的依恋关系。

注意患者心理以及行为,及时对其进行正确的引导。

患者服用安定类药物或者抗抑郁药物一定要严格遵从医嘱,切勿自行调量。

反应性依恋障碍患儿就诊时,医生除对患儿进行检查外,还会评估其照顾者对患儿的态度与关系,因此就诊时患儿的照顾者也最好一同前往。

对于反应性依恋障碍的预防,应当注意在儿童幼年时期对其充分照顾,尤其是情感方面,尽量避免频繁更换儿童的抚养者,给儿童提供一个稳定而又安全的生长环境。

避免频繁变更主要看护人,给儿童提供一个稳定而又安全的生长环境,建立一个正确的情感纽带、依恋关系。

幼儿时期给予儿童充分照顾,尤其对于儿童情感方面的需求。

在儿童成长过程中,家属和幼儿园老师应给予关心和帮助,使儿童能够顺利完成家庭到学校的过度,避免出现心理障碍。

4015点赞

参考文献

[1]张晓露,陈旭.儿童反应性依恋障碍:病源、诊断与干预[J].心理科学进展,2014,(11):1747-1756.

[2]张丹.浅析儿童反应性依恋障碍[J].当代教育理论与实践,2015,(9):138-140.

[3]姚惠侠,张亚红.从1例童年反应性依恋障碍的诊治过程谈亲子教育[J].卫生职业教育,2014,32(11):155-156.

[4]孟灵博,杨思渊,徐桂凤等.早产伴反应性依恋障碍儿童的社会生活能力和行为问题的追踪研究[J].实用儿科临床杂志,2011,26(24):1869-1871.