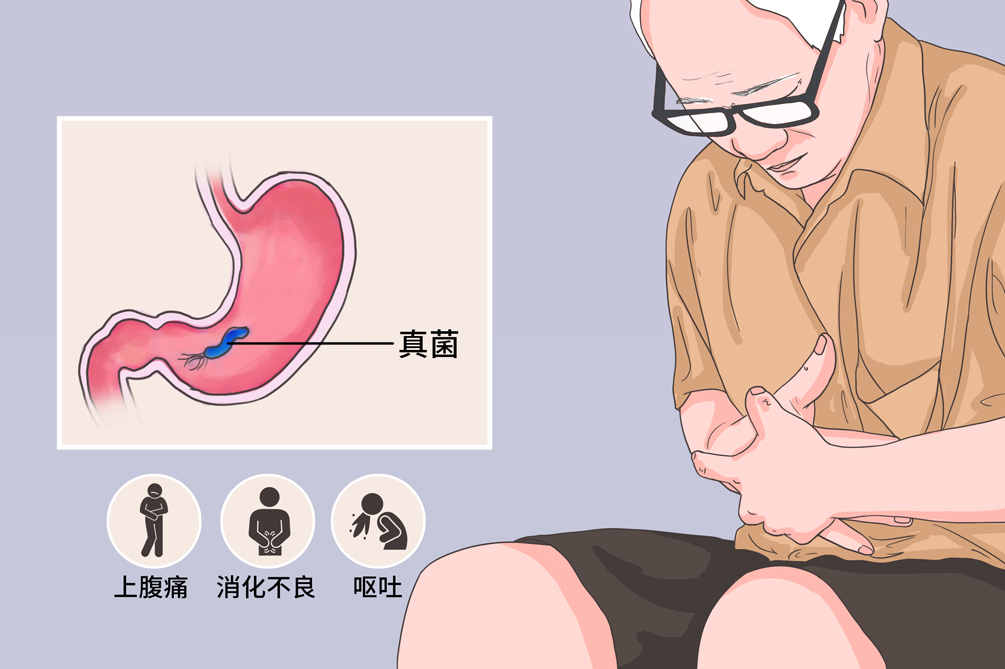

胃真菌病是由白色念珠菌、曲霉菌等胃部真菌引起的一类胃部感染性疾病,主要表现为腹痛、腹胀、恶心、呕吐等不适,发病与机体免疫力降低、胃黏膜血液循环障碍有关。由于胃真菌病缺乏特异性的临床表现,诊断有一定难度,但可通过活组织病理检查确诊。本病主要通过抗真菌药物以及对症支持进行治疗。

- 就诊科室:

- 消化内科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Gastric mycosis

- 疾病别称:

- 胃真菌感染

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 胃出血、腹膜炎、败血症

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 上腹痛、呕吐、消化不良

- 好发人群:

- 中老年人、免疫功能低下者

- 常用药物:

- 链霉素、庆大霉素、氢氧化铝、1%稀盐酸

- 常用检查:

- 胃镜、活组织病理检查

能引起胃真菌病的主要菌种是白色念珠菌和曲霉菌,而放线菌则较为少见。胃黏膜的局部血循环障碍或免疫力的减退,可能为真菌病的发生基础。初时常在胃黏膜上形成一层白喉样的假膜,以后再发展为溃疡。有时可发生黏膜下层血管的栓塞。溃疡或为单数或为多数,有时很小,有时可能累及整个胃壁但一般不会出现穿孔。病灶上的坏死组织中常见有真菌存在,如属放线菌感染,则可见有硫磺颗粒。

药物因素

长期使用抗生素,对胃内正常菌种、肠道有益菌进行抑制,引起身体代谢紊乱,或使用类固醇激素,可以使吞噬细胞吞噬感染组织的作用下降,导致非致病菌也可以引起胃部真菌病。

免疫力下降

如长期进行放化疗,或者患有糖尿病、免疫缺陷病、白血病、败血症等影响免疫力的疾病,导致患者免疫力降低,无法抑制胃内真菌繁殖而致病。

胃内各种疾病的真菌感染率,各家报道不一,以胃溃疡并发真菌感染多见,其发病率一般为9.1%~33%。引起胃真菌病的主要菌种为白色念珠菌和曲霉菌,放线菌较少见。免疫功能低下的艾滋病患者,胃肠道真菌感染率达40%。

中老年人。

免疫功能低下者。

获得性免疫缺陷综合征(艾滋病)的患者。

长期消耗性疾病者。

大剂量应用广谱抗生素、激素、免疫抑制药的患者。

胃真菌病无特异性临床表现,可出现上腹痛、呕吐、消化不良等不适,表现可似胃炎、胃溃疡或癌肿而难于区分。通常X线检查也不能对诊断有帮助。

上腹痛

是本病最常见的表现,常表现为上腹部和剑突下的钝痛、胀痛、上腹饥饿样不适感等,查体见上腹部有局限性压痛。

呕吐、消化不良

部分患者会出现呕吐和消化不良等表现,在呕吐物及胃内容物中常能发现大量真菌。

包块

少数患者上腹部会出现包块。

部分患者还有食欲不振、食量减少表现,病情严重时可以导致消化道出血,患者出现呕血、便血等症状。

胃出血

血管受损破裂后出血,导致呕血、黑便。一般出血前疼痛加剧,出血后疼痛减轻。大量便血指短时间内消化道大量出血,伴有脉搏增快。血压降低及血红蛋白值降低,需要输血治疗。

腹膜炎和败血症

胃、十二指肠穿孔溃疡向深层发展,穿透浆膜层与腹腔相通,使胃、十二指肠内容物流入腹腔,发生急性腹膜炎,称急性穿孔。常见于十二指肠球部前壁溃疡穿孔,是严重并发症,患者可死于腹膜炎和败血症。

对于长期患有消耗性疾病的患者或大剂量应用广谱抗生素的患者,出现上腹痛、呕吐、消化不良等非特异性临床表现时,应考虑胃真菌病的可能,及时就医诊断,规范化治疗对患者至关重要。

长期消耗性疾病患者出现上腹痛、呕吐、消化不良等非特异性临床表现时,需及时就医。

大剂量应用广谱抗生素、激素、免疫抑制药的患者出现上腹痛、呕吐、消化不良等非特异性临床表现时,及时就医。

获得性免疫缺陷综合征(艾滋病)的患者出现上腹痛、呕吐、消化不良等非特异性临床表现时,及时就医。

并发胃出血、腹膜炎和败血症时,应立即就医。

大多数患者就诊于消化内科。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如胃出血、腹膜炎和败血症等,可到相应科室就诊,如胃肠外科等。

目前有什么症状?

持续多长时间了?

有没有在其他医院就诊?

做过什么检查?

有没有其他疾病或服用药物?(如艾滋病,大剂量应用广谱抗生素、激素、免疫抑制药等)

体格检查

通过触摸患者腹部,明确有无腹部包块以及有无压痛等表现,利于辅助判断。

直接涂片检查

需要患者积极配合,从患病组织处取得标本进行检查,明确是否存在真菌感染,可以初步判断是否是真菌病。

胃镜检查

可见胃溃疡表现,其溃疡较深凹,形状不规则。溃疡面污秽,坏死组织较多。有较厚灰白苔,清除苔层后可见溃疡底部粗糙不平。易出血,部分溃疡巨大,直径超过2cm,边缘呈结节状隆起,周围黏膜粗糙。有胃出血者,可见胃黏膜大片坏死及广泛出血,也可有胃黏膜皱襞肥厚表现。

活组织病理检查

活组织病理检查是确诊本病的依据,切片可见假膜存在,镜下可发现菌丝。

影像学检查

如必要时可行腹部X线检查、CT检查、MRI检查等,可用来与其他疾病进行鉴别诊断。

胃真菌病根据患者病史、临床表现和辅助检查可以确诊,具体依据如下:

既往有长期应用抗生素药物史或患有消耗性疾病史。

有上腹痛、呕吐、腹部包块等症状。

活检病理学检查切片见假膜存在、镜检发现菌丝,可确诊。

胃癌

胃真菌病病情演变一般较胃癌慢,虽出现疼痛节律性改变,反复呕血或便血。但病情一般并不迅速恶化。有些患者虽然上腹部可触及巨大肿块,但病人一般情况较好,没有恶病质,锁骨上淋巴结不肿大。而胃癌早期无症状,进展期可以出现上腹部疼痛、消瘦、呕血、黑便等表现,进行胃镜和病理学检查可以鉴别。

胃溃疡

多数表现为中上腹反复发作的节律性腹痛,也可有恶心、呕吐、反酸等症状,X线钡餐检查可见溃疡被钡剂填充而表现为龛影,胃镜下可见到大小、形态不能的溃疡,而胃真菌病胃镜下无此表现,可以进行鉴别。

近年来,抗真菌药物发展很快,胃真菌病的治疗现状已经大大改观。因胃真菌病而导致出血或穿孔者,应考虑急诊手术治疗,治疗原则为应用抗真菌药物以及对症支持治疗。

抗生素

如黄连素、链霉素、庆大霉素以及抗真菌药物,餐前服用。

抑酸剂

适用于胃酸正常或偏高的病人,如胃舒平、氢氧化铝、H2受体拮抗剂(西米替丁、雷尼替丁、法莫替丁等)、硫糖铝等。

奥美拉唑镁肠溶片

早餐前服用,适用于A型萎缩性胃炎病人,可以抑制胃酸分泌,增强抗生素清楚幽门螺旋杆菌的作用。

甲氧氯普胺

餐前、睡前服用,可以改善恶心、呕吐等症状。

胃肠动力药

如莫沙必利、西沙比利等,适用于腹胀、食物及胆汁反流病人。

助消化剂

适用于低胃酸、无胃酸或服制酸剂无效的病人。胃蛋白酶、1%稀盐酸,餐后服用。

抗真菌药物

如泊沙康唑、两性霉素B、双氯苯咪唑、酮康唑等,是常用抗真菌药物,可以有效抑制真菌生长和繁殖。

急诊手术

对真菌感染时间长,溃疡深大,合并出血或有穿孔危险者,或上腹部触及包块,估计有侵犯周围脏器及可能恶变者,行手术治疗。

胃镜下清创手术

对于胃真菌病单独药物治疗时,黏膜分泌和胃内微循环功能恢复效果并不理想。近年来医疗进一步改革,微创技术迅速发展,临床应用增多。胃镜下清创术可探入溃疡处观察患者内部组织,了解溃疡面积及具体位置。不但能够减轻瘢痕和坏死组织对胃部血液产生的阻碍作用,还有效避免了因消炎不完全,而引起的炎性组织周围再发炎,对胃真菌病有良好的治疗疗效。

患者若积极采取治疗,一般本病预后良好,患者可达到治愈状态。但若是不接受正规治疗,则可能严重者可能会影响寿命。

本病可以治愈,治愈率可高达80%。

轻症患者经治愈后不影响寿命,严重患者会发展为出血、穿孔、梗阻、坏死,甚至癌变,则会影响寿命。

患者每周复诊一次,观察用药后有无不适及其反应。

胃真菌病手术患者,要在术后1~3天采取流食,之后转为半流食。若无不适感,2周后可进行正常饮食。对于非手术者,需要应注意饮食调节,合理、均匀地分配各种营养物质,以促进其症状的改善。

定时定量进食,少食多餐,可形成条件反射,有助于消化腺的分泌,更利于消化。

进食柔软易消化,且无刺激的食物。

宜吃具有燥性、利湿作用、改善胃肠道免疫功能作用的食物,如山药、红豆等。

戒烟酒,忌浓茶、咖啡等,慎用刺激胃黏膜的药物。

少吃油炸食物,因为这类食物不容易消化,会加重消化道负担。多吃会引起消化不良,还会使血脂增高,对健康不利。

少吃腌制食物,这些食物中含有较多的盐分及某些可致癌物,不宜多吃。

少吃生冷食物刺激性食物,生冷和刺激性强的食物对消化道黏膜具有较强的刺激作用,容易引起腹泻或消化道炎症。

胃真菌病患者的护理以养成良好的日常生活习惯为主,注意饮食对本病的影响。同时日常注意防寒,保护胃部不受寒等。

饮食的温度应以“不烫不凉”为度,不宜过烫过凉。

晨起空腹时及每次进餐前1小时,餐后立即饮水会稀释胃液,用汤泡饭也会影响食物的消化。

胃部受凉后会使胃的功能受损,故要注意胃部保暖不要受寒。

胃真菌病存在一些可改变的危险因素,如长期应用激素、营养不良。对此注意规范用药、加强营养,避免过于紧张和长期劳累等,能对胃真菌病起到积极地预防作用。对于一些不可改变的危险因素,如胃溃疡、降低身体免疫力疾病的人群,应积极治疗疾病,同时注意饮食、营养均衡,并定期检查,发现本病的症状时,应及时就医。

保持精神愉快,情绪稳定,避免紧张和焦虑等不良因素的刺激。

合理安排工作和休息,注意劳逸结合,保证充足的睡眠,防止过度疲劳。

积极参加适度的体育锻炼,以改善胃肠道的血液循环,增强机体抗寒能力。

随着气候的冷暖变化及时增减衣服,防止腹部受凉,对防止胃疾复发也很重要。

有胃真菌病病史者,在饮食上应吃易于消化的热饭菜,禁吃生冷辛辣食物,并戒除烟酒。进食时要细嚼慢咽,以利于消化吸收,减轻胃肠负担。

合理应用抗生素,不可滥用药物。营养不良者也要注意加强营养,保持饮食合理。

参考文献

[1]盖立芳,蒋凡真.胃部真菌感染的临床研究[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(06):124+126.

[2]周翔英.胃真菌病28例诊治分析[J].中国乡村医药,2011,18(04):25.

[3]余尚扬.胃部真菌感染研究进展[J].临床荟萃,2001(02):97-98.