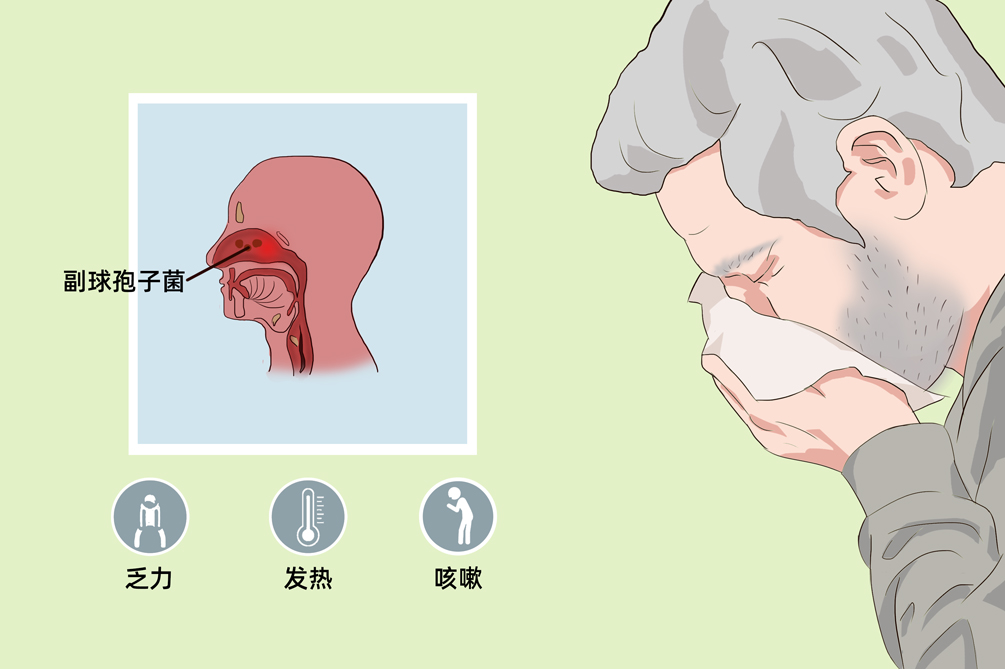

副球孢子菌病是由巴西副球孢子菌引起的一种好侵犯黏膜、皮肤、肺和淋巴系统的慢性化脓性肉芽肿性疾病,可经呼吸道、消化道以及皮肤黏膜损伤处进入人体引起感染。根据侵入的部位不同,主要有肺型副球孢子菌病、皮肤黏膜淋巴管型副球孢子菌病、播散型副球孢子菌病。

- 就诊科室:

- 感染科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Parapsychologists

- 疾病别称:

- 副球孢子菌性肉芽肿、类球孢子菌病、南美芽生菌病

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肺纤维化、肺空洞

- 治疗周期:

- 6~12个月

- 临床症状:

- 乏力、发热、咳嗽、痰中带血丝

- 好发人群:

- 20~50 岁男性

- 常用药物:

- 甲氧嘧啶、两性霉素、伊曲康唑

- 常用检查:

- 直接镜检、真菌培养、血清试验、组织病理、胸部X线、胸部CT

肺型副球孢子菌病

大部分患者无症状或亚临床症状,可自愈。少部分出现乏力、发热、咳嗽、痰中带血丝、胸痛和呼吸困难。

皮肤黏膜淋巴管型副球孢子菌病

常发生口腔及口周损害,鼻腔、眼结膜及肛周也可累及。附近淋巴结肿大、变硬、坏死、破溃后形成瘘管。

播散型副球孢子菌病

原发感染经血行播散至肌肉组织器官等引起肉芽肿和化脓性结节,全身淋巴结亦可受累肿大。根据累及脏器的不同,临床表现多样,病情发展较快。

副孢球子菌原发性肺部感染多由吸入孢子引起,大部分患者无症状或亚临床状态,可自愈。少数原发感染经淋巴、血行播散,发展为播散性副球孢子菌病。人体感染副球孢子菌后,是否发病与机体的免疫功能、营养状况和孢子菌数目等因素相关。

本菌为自然界腐生菌,主要分布在中南美洲,可能经呼吸道、消化道以及皮肤黏膜损伤处进入人体引起感染。本菌生态环境尚不明确,但一般多为农业地区,与湿度较大有关。

皮肤黏膜破损、免疫功能低下是发病诱因。

本病流行于拉丁美洲特别是巴西,其次是阿根廷、秘鲁和委内瑞拉等。患者多为农民,年龄多在20~50岁,男性多见,我国尚未见报告。尽管副球孢子菌病不是一个很常见的机会性感染,但免疫功能受损患者通过吸入孢子可发展成播散性感染,如艾滋病患者。

呼吸道及消化道传播

本病为地方真菌病,患者常有流行区的居留史,由巴西副球孢子菌引起的皮肤黏膜、淋巴结和内脏器官的进行性真菌病。巴西副球孢子菌以真菌形式存在于泥土中,人体通过呼吸道吸入孢子感染,也可通过消化道以及皮肤黏膜损伤处进入人体引起感染,可经血流及淋巴向其他部位播散。

本病以20~50岁男性常见,尤其多见于哥伦比亚、委内瑞拉及巴西的咖啡工人,其中巴西占 80%左右。男性占绝大多数,可能是由于女性的雌二醇能抑制本菌的生长,好发于常接触土壤和蔬菜的农民。

患者无症状或亚临床症状,可出现乏力、发热、咳嗽、痰中带血、胸痛和呼吸困难等症状,大多可痊愈。但少数免疫功能障碍或免疫功能低下患者可引起播散型副球孢子菌病,引起皮肤、泌尿生殖系统、中枢神经系统,全身淋巴结等多个器官损伤。

皮肤黏膜水疱、丘疹和小溃疡

是该疾病最常见的症状之一,口腔黏膜、皮肤黏膜以及其他各处黏膜出现小结节,形成局部黏膜病变。

吞咽困难

口咽部如果出现溃疡或水疱时,咽喉变得狭窄,出现吞咽困难。

感染症状

机体调动免疫系统对抗病菌,会出现发热情况,针对病菌治疗才可以退热。

免疫功能障碍或低下患者可引起皮肤黏膜淋巴管型副球孢子菌病 ,常发生口腔及口周损害,鼻腔、眼结膜及肛周等部位引起皮肤损伤并波及附近淋巴结。还可引起播散型副球孢子菌病,原发感染经血行播散至肝、脾、小肠以及泌尿生殖系统、中枢神经系统和肌肉、骨骼、脏器,引起多个器官损失。

副球孢子菌病引起肺广泛的纤维化,胸部X线示肺部的损害常为双侧性结节状,约 1/3 的病例可形成空洞。

当出现不明原因的皮肤黏膜溃疡、皮肤丘疹等情况,应高度怀疑该疾病,及时就医,根据临床表现、真菌学检查,亦可结合组织病理特征确定治疗方法,可采用抗真菌药物治疗,可采用口服或静脉滴注,皮肤损伤可采用外用药物或手术治疗。

出现乏力、发热、咳嗽、痰中带血丝、胸痛和呼吸困难,常发生口腔及口周损害,鼻腔、眼结膜及肛周出现小肉芽肿或溃疡,附近淋巴结肿大等症状,应立即就医。

当患者高热用普通退热方法或者药物不能降温时,应高度警惕,及时到医院就医。

当患者已经出现意识障碍、呼吸困难时要立即就医或者拨打120。

此病一般就诊于感染科。

发热、咳嗽、皮损是一过性还是持续的?

目前都有什么症状?

既往有无其他的病史?

大致描述一下近期的旅居史?从事什么工作?

这种情况已经持续多久了?

视诊及询问病情

医生会对患者皮肤黏膜情况进行观察,用以判断病情严重程度;同时询问患者病史,以及近期的旅行居住史,帮助疾病诊断。

真菌学检查

直接镜检

痰和黏膜刮取物、淋巴结抽取物,观察是否存在孢子。

真菌培养

通过实验室检查观察病原菌生长情况。

血清试验

检查血清中是否存在该种致病菌的抗体。

组织病理检查

观察是否存在化脓性肉芽肿,是否有中性粒细胞浸润。

X线或胸部CT检查

通过X线检查,观察是否损害肺部,用以判断疾病的严重程度。

出现皮肤黏膜水疱、丘疹和小溃疡、吞咽困难、高热等疾病典型症状。

真菌学检查,镜下可见孢子,菌丝两侧有不典型的小分生孢子。

组织病理学检查发现化脓性肉芽肿,有中性粒细胞浸润,在脓液的巨细胞中有菌体孢子。

通过以上内容可对该疾病进行诊断。

皮肤结核、肿瘤,皮肤黏膜淋巴管炎型副球孢子菌病应与皮肤结核、肿瘤鉴别,都可引起口周、鼻腔、眼结膜、肛周等部位皮肤损伤,可导致附近淋巴结肿大。可通过病原菌检查进行鉴别。

药物治疗原则是杀灭病原菌、预防及控制感染。根据病情可选用酮康唑 、 伊曲康唑、氟康唑及磺胺嘧啶、甲氧嘧啶等抗真菌药物,均可治疗轻、中度和播散型感染。必要时可用两性霉素B,在两性霉素 B 控制病情后维持治疗,与甲氧嘧啶联合效果更佳。

早期局限的皮肤黏膜损害可切除或电灼。

本病较顽固难治,应早期诊断,早期治疗。症状轻的患者预后较好,大多可自愈。但播散型副球孢子菌病容易对身体造成永久损伤,可导致肺广泛的纤维化形成空洞,皮损愈后遗留瘢痕造成畸形,附近淋巴结逐渐化脓坏死,破溃后形成瘘管。

副球孢子菌病积极治疗,能够治愈。

副球孢子菌病一般不影响自然寿命。

根据医嘱复诊胸部 X 线、血清学直至结果均为阴性。

注意饮食卫生,方便患者吞咽与吸收,忌食辛辣刺激及油腻食物。应注意膳食多样化、少食多餐、定时定量,合理控制总热量,避免不规律进食、暴饮暴食,限制饮酒等。

家属应配合医护人员促进患者体重恢复正常并保持稳定,避免发生感染或在感染发生时能被及时发现和处理等。遵医嘱服药,切勿自行停药或增减剂量。

口服用药,了解各类药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,正确服用。

加强体育锻炼,提高免疫力对本病的防治至关重要。进入流行疫区应避免接触发霉的物品并佩戴口罩,避免吸入真菌孢子以及菌丝。

可以适当运动,增加自身免疫力。

副球孢子菌病的预防,避免进入流行区是预防本病的有效措施之一,在流行区劳动工作者要采取防护措施。此外,还要加强自身抵抗力,特别是男性要格外注意。

在疾病高发区出现疑似症状可进行真菌感染的实验室检查、 真菌检查、 皮肤真菌镜检、 胸部平片、 尿常规、 直接涂片检查等。

进入流行疫区应避免接触发霉的物品并佩戴口罩避免吸入真菌孢子以及菌丝。

本病病原菌经口腔或鼻黏膜进入人体,免疫功能低下为致病的诱发因素。因此,加强体育锻炼、提高免疫力对本病的防治至关重要,避免进入流行区可预防本病的发生。

由于本病仅在中南美洲散在流行,避免进入流行区是预防本病的有效措施之一。如果无法避免,在流行区劳动工作者要避免吸入副球孢子菌及孢子。

4737点赞

参考文献

[1]朱曦.深部真菌感染的诊断和治疗[J].临床药物治疗杂志,2007,5(1):21-24.

[2]魏来,李太生.内科学,感染科分册[M].北京:人民卫生出版社,2016:218.