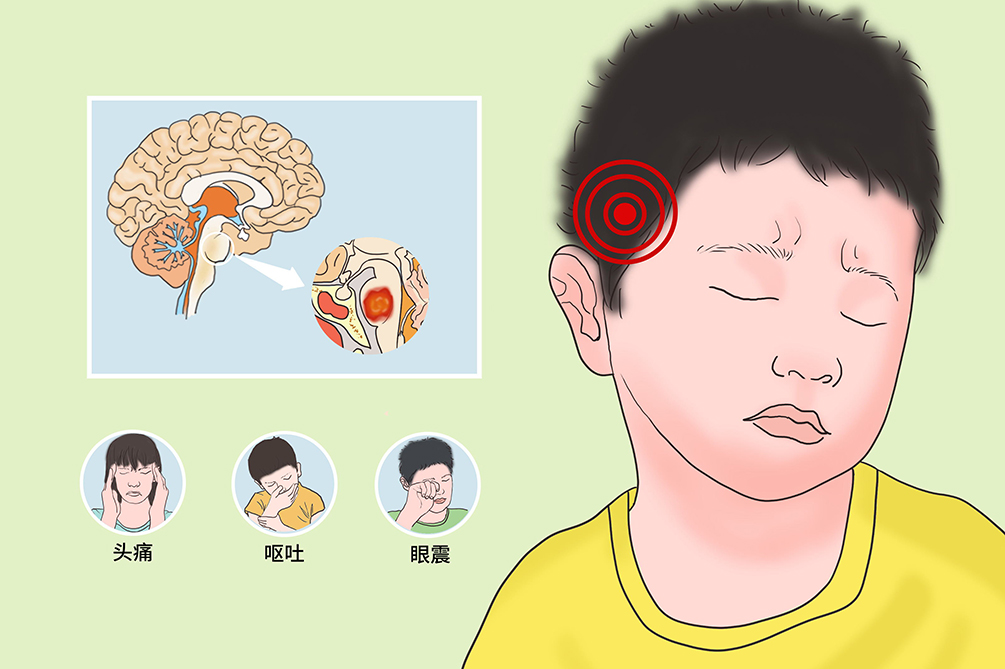

脑干肿瘤是指发生在中脑、桥脑、延髓甚至全脑干的肿瘤,其发病率占颅内肿瘤的1.4%~2.4%,包括星形细胞瘤、室管膜瘤、海绵状血管瘤、血管网织细胞瘤,亦有转移瘤、结核瘤等,不同肿瘤有其不同的好发部位及生长方式。肿瘤侵及范围和程度不同则临床表现不同,常表现为头痛、呕吐、视乳头水肿等。脑干肿瘤常用的治疗方法有手术治疗和放射治疗。不同肿瘤有不同的预后。

- 就诊科室:

- 神经外科、肿瘤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- tumor of brain stem

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 脑积水、高热、癫痫、肺部感染

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 头痛、呕吐、呃逆、眼震、声嘶、眩晕、躁动不安,眼球内斜、面部麻木

- 好发人群:

- 儿童、长期接触有毒有害物质、长期受辐射的人

- 常用药物:

- 尼莫司汀、卡莫司汀

- 常用检查:

- 体格检查、MRI、病理检查

弥漫型

这类肿瘤占所有脑干肿瘤的1/3,肿瘤向脑干轴位浸润,并不侵犯脑室。通常可见肿瘤从中心扩展至邻近的脑干、丘脑和上颈髓。

局限型

局限型肿瘤起源于中脑、脑桥和延髓,可为实质性和囊性。实质性肿瘤直径小于2.5cm,肿瘤中心位于脑干内。部分肿瘤可位于背侧、腹侧,两侧外生性生长。

外生型

外生型肿瘤起源于室管膜下,并侵入第四脑室,约90%的肿瘤位于脑干外。

延颈型

延颈型肿瘤指肿瘤累及颈髓和延髓。

脑干肿瘤的病因不明确,目前缺乏相关的研究,可能与接触放射性物质、有毒有害物质或无明确诱因导致的基因突变有关。

脑干肿瘤发病率占颅内肿瘤的1.4%~2.4%,胶质瘤发生率最高,占同期脑干占位性病变的50.8%,约占同期脑胶质瘤的3.6%。脑干肿瘤可发生在各个年龄段,以儿童居多。

儿童。

长期接触有毒有害物质的人。

长期受辐射的人。

有家族遗传史的人。

脑干结构复杂,脑干肿瘤的临床表现与脑干受压及侵袭部位、程度等有密切关系。最常见的症状及体征为颅内压升高(头痛呕吐)、锥体束征和脑神经功能损害等,病程时间长者可表现为脑积水症状。

颅内压增高症状

由于脑干所处的解剖位置,脑干肿瘤生长时会堵塞环池、第四脑室及中脑导水管等引起脑脊液循环障碍即产生颅内压增高症状及体征,表现为头痛、呕吐和视乳头水肿,其中头痛最为多见。

脑干症状(颅神经及长索损害体征)

脑干各部位神经核团及周围脑神经受到压迫和侵犯后出现功能受损症状,主要表现为呃逆、眼震、声嘶、呛咳、面瘫、眼神经损伤、感觉异常、肢体肌力差等。眼震对于脑干病变的诊断具有重要提示意义。

小脑症状

主要表现为缄默症、共济失调、小脑语言功能障碍等。脑干病变可出现进行性加重的肢体共济失调、构音障碍等临床表现,多发于中青年。

除典型症状外,脑干肿瘤患者还会出现一侧肢体无法活动。

脑积水

围脑干肿瘤术中出血易进入脑脊液循环,造成蛛网膜下腔血性脑脊液存在,容易和周围组织发生粘连,导致脑脊液循环受阻,局部积血、脑组织肿胀、肿瘤残留等,因此脑积水发生几率要高。

高热

高热的主要发病原因为脑干受损,肢体肌张力高,产热过多,鞍区肿瘤者,由于下丘脑调节中枢受到影响,体温可高达40℃。

癫痫

癫痫发作很少,主要诱因为术中对脑组织的牵拉及损伤、无菌性脑膜炎、术后电解质紊乱等造成脑细胞异常放电。癫痫发作者预后不良是因为癫痫为术后严重并发症,以大发作最为常见,常表现为意识障碍和全身抽搐,发作时神经元异常高频放电直接对脑细胞造成损害,呼吸暂停或窒息造成脑组织缺氧水肿,可导致记忆力减退,智力低下,精神异常,严重者导致术后患者病情加重甚至死亡。

肺部感染

围脑干肿瘤病人术后病情一般较重,卧床时间较长,肺部感染成为其较为常见的并发症。肺部感染原因常见:

痰液不能顺利排出

病人处于意识障碍状态,不能进行咳嗽反射,分泌痰液集聚。

误吸

患者昏迷鼻饲进食,吞咽反射减弱,咳嗽容易致失误向上反流致气管,加重肺部感染;

气管切开术后

气管切开后少 了鼻腔的粘膜过滤及湿润,容易干燥,细菌易滋生繁殖,入侵呼吸道。

抵抗力下

术后患者长期不能锻炼,甚至不能活动,集体对蛋白等营养物质的消耗巨大,易导致营养不良,外界有菌物质侵入机体免疫系统,易患感染性疾病。

颅内感染

颅内感染是神经外科开颅手术后较为常见的并发症之一,颅内异物(如连接片、人工脑膜等)、切口外引流,手术持续时间长(>4h),切口污染,再次手术等是术后颅内感染的危险因素。

患者出现头痛、呕吐等症状要及时去神经外科就诊,在医师指导下做头颅影像学辅助诊断。脑干肿瘤常进行手术治疗,术后病理检查可确诊疾病。

出现头痛、呕吐、呃逆、眼震、声嘶、呛咳、面瘫、眼神经损伤、感觉异常、肢体肌力等症状要及时就诊。

出现神志不清、偏瘫、昏迷等要立即就诊。

优先考虑去神经外科

为确诊肿瘤可去肿瘤科。

因为什么来就诊?

有哪些症状?(如头痛、呕吐、呃逆、眼震、声嘶、呛咳、面瘫、眼神经损伤、感觉异常、肢体肌力等)

症状什么时候开始出现?持续了多长时间?

是否有有害物质、辐射长期接触史?

做过哪些相关检查?

影像学检查

随着核磁共振影像技术的发展和进步,为围脑干肿瘤的诊断和定位提供良好的影像学基础,其无颅骨伪影存在,且能多方位扫描;MRI对肿瘤的范围、边界确定更准确,有些可获得定性诊断,应用磁共振多序列进行术前诊断,其与术后病理结果诊断接近一致,MRI多方位、多序列成像是脑干肿瘤首选检查方法,能确定肿瘤的位置、大小、肿瘤的毗邻、血供和脑积水情况,可为诊断与手术选择、手术入路及术后随访等提供可靠的依据。

病理检查

术中病理检查是确诊肿瘤性质的“金标准”。

体格检查

根据患者体格检查可初步判断患者受损部位。

脑脊液检查

脑干肿瘤患者脑脊液检查缺乏特异性改变,可帮助判断是否存在颅内压升高情况。

脑干听觉诱发电位

脑干听觉诱发电位结合其他听觉功能检查,对准确地诊断肿瘤部位多有所帮助。

脑干肿瘤的诊断要依靠临床表现及核磁共振结合判断受损部位,诊断本病的“金标准”为术后病理检查。

患者临床表现为头痛、呕吐、视乳头水肿、呃逆、眼震、声嘶、呛咳、面瘫、眼神经损伤、感觉异常、肢体肌力等考虑脑干肿瘤。

头颅CT或MRI初步判断肿瘤性质和部位。

术后病理检查确诊肿瘤性质。

脑干肿瘤早期症状、体征不典型,后期又复杂多样,极易误诊。尤其误诊为脑干脑炎最为多见。以下方面供鉴别参考:

发病年龄:脑干肿瘤发病多为儿童和 青少年,脑干脑炎多为青壮年;

起病形式:脑干肿瘤多缓慢,脑干脑炎多以急性、亚急性发病;

临床表现: 脑干肿瘤多为单侧,脑干脑炎多为双侧;

影像学检查:CT和MRI对脑干肿瘤的检出率都显著高于脑干脑炎,尤其是MRI更灵敏。

典型病例常表现为交叉性麻痹。

脑干肿瘤根据其性质及侵及范围可选择放疗或手术治疗,放疗是脑干内弥漫性生长的肿瘤治疗的首选,其他情况可选择不同入路的手术治疗,同时可辅助化疗。

营养神经类药物

营养神经类药物如B族维生素可营养周围神经,主要有维生素B1、维生素B12,以及上述药物的衍生物呋喃硫胺、甲钴胺等。

镇吐类药物

术前为缓解颅内压增高导致的胃肠道症状,如恶心、呕吐等,可使用镇吐类药物,如昂丹司琼、甲氧氯普胺。

降低颅内压的药物

常用药物有甘露醇,静脉快速滴注,常与速尿交替使用。颅内压增高不严重可口服氢氯噻嗪。

脑干肿瘤手术的目的

在保持神经功能条件下尽可能地切除肿瘤,以解除对脑干的压迫,打通脑脊液的循环通路,缓解颅内的压力,尽可能保留正常的神经功能。

脑干肿瘤的手术适应证

弥漫性脑干肿瘤不适合行手术治疗,而在脑干中的局限性、囊性、颈髓延髓交界处和背侧外生性肿瘤,并严影响患者生活质量者均可考虑予以显微手术治疗。

对进行性局灶性神经功能障碍,由于病变内部出血引起显著占位效应以及出现严重的临床症状的病例应积极手术治疗。

脑干肿瘤中除了弥漫内生型外,其余类型均可手术,一方面切除或大部切除肿瘤,另一方面可获得病理学方面的资料,为下一步的后续治疗奠定基础。外生型和内生局限型肿瘤可完全切除,内生弥漫型可部分切除。

放射治疗是除手术外的另一要治疗手段,放疗仍是脑干内弥漫性生长的肿瘤治疗的首选,目的在于最大程度地控制肿瘤生长,还可用于恶性胶质瘤手术后的辅助治疗。脑干胶质瘤的放疗能够缓解临床症状,但大部分经放射治疗后病变仍继续发展,目前多数学者认为,治疗失败的原因为局部复发而非原处转移。对脑干转移瘤用立体定向放射外科治疗能获得良好的治疗效果,还可于多发的、小的血管母细胞瘤的治疗,这种治疗方法适用于较局限的的脑干肿瘤。

化学治疗最好是在手术中将抗肿瘤药物置于肿瘤的残腔内,有助于抑制和杀灭残留的肿瘤细胞,局部药可以显著提高肿瘤局部的药物浓度,并联合化疗,可以减少毒性反应和药物的全身副作用,脑干肿瘤的放疗效果尚不明确,有待大量文献报道。常用的药物有尼莫司汀、卡莫司汀等、环己亚硝脲。

良性肿瘤切除后可完全治愈,恶性肿瘤手术多数要比良性肿瘤差。脑干弥漫性实质性肿瘤通常在诊断18个月后死亡。上端脑干肿瘤复发率低于下端脑干肿瘤,术后应定期复诊。

良性占位病,如海绵状血管瘤、血管网织细胞瘤等是可能完全治愈的。脑干弥漫性实质性肿瘤预后较差,可能导致死亡。上端脑干肿瘤患者术后长期结果要好,随访6个月~9年发现下端脑干肿瘤复发率高于上端脑干肿瘤。

脑干弥漫性实质性肿瘤预后较差,死亡时间通常在诊断后18个月,肿瘤多为恶性星形细胞瘤或多形型胶质母细胞瘤,部分肿瘤为纤维型星形细胞瘤,胶质细胞瘤患者生存不超过6个月。

脑干肿瘤术后3~6个月复查CT、MRI。

脑干肿瘤患者因为肿瘤的压迫,患者可出现不同程度的神经麻痹,从而出现吞咽肌群互不协调,造成吞咽功能障碍,不能经口进食,机体又处于高代谢状态,处于负氮平衡,易引发营养不良。为了保证营养的供给,避免水电解质的紊乱,术后病情稳定后,第3天可实施鼻饲饮食,除静脉补足一部分外,应尽早进食。病情恢复后营养均衡即可。

进食以高蛋白、高碳水化合物、低脂肪流质饮食为主,开始每次100~200ml,每天4~5次,如胃肠蠕动较好者,每次可增加200~300ml,每天4~5次,补足足够的水分和热量。流质可选用牛奶、豆浆、蛋汤、稀饭或肠内能全素。

脑干肿瘤给患者心理造成不同程度的心理恐惧、忧郁、压抑等,给患者的工作、学习和日常生活带来困难,因此家属要配合护理人员针对患者的性格特点加强心理护理,帮助他们树立战胜疾病的信心,正确面对现实,积极配合康复训练,争取早日康复。除此之外,术后易出现肺部感染、消化道出血、高热等并发症,应针对这些情况进行护理。

观察病人的意识变化和吞咽反射,防止误吸,观察病人的呼吸变化,肢体活动。

配合医护人员进行引流管的护理:将术野引流管固定好,防止全麻苏醒躁动或者翻身时脱出;保持引流管通畅,防止折叠、弯曲、经常挤压以防止血凝块堵塞引流管;观察引流液的数量和颜色,一般颜色越来越淡、数量越来越少,CT证实无血肿即可以拔管,如果引流液多,颜色为鲜红色,应及时报告医生,防止颅内再次出血,如血肿特别大,须第2次手术清除血肿才能转危为安;注意无菌,头部敷料渗湿应及时更换,以防颅内感染。

消化道出血的预防和处理:应尽早使用护胃药物,为保护胃黏膜,防止自体消化,可胃管内注入氢氧化铝凝胶、硫糖铝,静脉使用雷尼替丁或西咪替丁,以抑制胃酸分泌、减少胃酸,胃蛋白酶失去活性,促使胃黏膜修复。

中枢性高热的护理:高热是脑干术后常见的并发症,直接影响预后。常采用的方式有温水擦浴、酒精擦浴、冰袋冷敷、电冰毯降温。

压疮的预防处理:病情重、长期卧床的患者应每2小时翻身1次,皮肤发红时缩短翻身间隔时间。翻身时避免在床上直接拖拉患者,每次翻身后要按摩受压部位3~5min,并检查受压部位,采取适当的卧位姿势,术后备好气垫床,机械辅助排痰2次/d,若皮肤发红要及时处理。保持床面平整、干燥,保护骨突部位,脑干损伤的患者可出现高热、多汗,患者出汗或大小便污染及时清洗并更换床单和衣服。

对脑干术后的患者应严密观察神志瞳孔、呼吸、心跳变化。

术后3~7d是脑水肿的高峰期,可出现瞳孔忽大忽小,可能与脑干水肿移位有关。定时呼唤患者以及时了解病情,判断意识改变。观察瞳孔变化可以及早发现颅内继发性血肿及脑危象的发生。

脑干肿瘤术后应患者血氧饱和度。

脑干肿瘤患者可出现不同程度的呼吸障碍,血氧饱和度<90% 应及时报告医生,准备好呼吸机,做好气管插管的准备。

家属应配合医护人员评估病人的心理状态及心理需求,消除病人紧张情绪。耐心听取病人的需要和要求,放松心情,鼓励病人表达自己的需求。增加病人的安全感。鼓励病人正视现实,稳定情绪,顺应医护计划。

脑干肿瘤病因不明,无特殊的预防方式。定期进行体检以及针对易引起肿瘤发生的因素预防即可。

脑干肿瘤无特殊早期筛查方式,应定期进行体检,及早发现疾病。

避免接触有毒有害物质长期接触。

避免长期经受辐射,如X线。

定期体检,及早发现疾病。

合理饮食、保持锻炼,增强抵抗力。

参考文献

[1]岑武,刘窗溪.脑干肿瘤的治疗进展[J].立体定向和功能性神经外科杂志,2015,(28),06:1454-147.

[2]徐丛剑,华克勤.实用妇产科学[M].人民卫生出版社,2018.