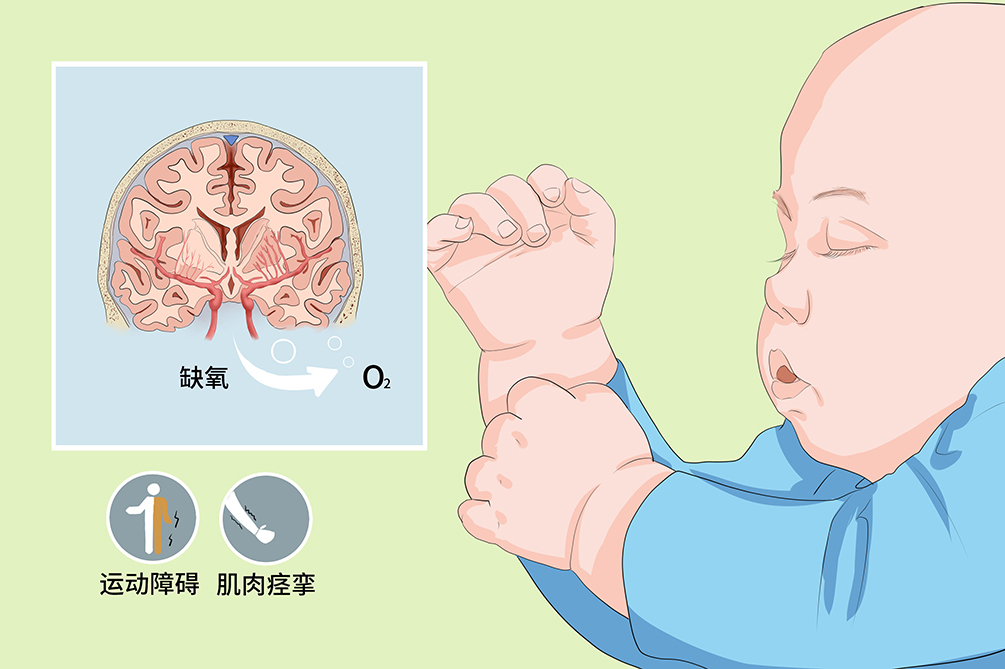

痉挛型脑瘫是指患儿出生前、出生期间或出生后不久,因为缺氧、感染或者创伤造成大脑损伤引起的运动障碍。该病最主要的病因是产前、产时、产后患儿大脑因为缺氧、感染、外伤等受到影响,或者出生后前2年患有重大疾病,造成大脑损伤。本病最典型、最主要的症状是运动功能障碍、肌肉痉挛。因为大脑其他部分也可能受到影响,许多患儿同时存在其他残疾,例如智力障碍、表达缺陷、视觉或听觉障碍以及癫痫发作等。本病不能治愈,但可以通过治疗达到康复的效果。

- 就诊科室:

- 小儿神经内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- spastic cerebral palsy

- 疾病别称:

- 大脑性痉挛性麻痹、李特耳氏病、李特耳病、痉挛性双瘫

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 骨关节畸形、肌腱挛缩、疼痛

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 运动功能障碍、肌肉痉挛

- 好发人群:

- 早产儿、胎儿时期母亲感染或饮酒者、分娩时有创伤者

- 常用药物:

- 肌肉松弛剂、A型肉毒毒素

- 常用检查:

- 头颅CT、MRI

痉挛型脑瘫临床根据脑部受损部位来进行分类:

痉挛型双瘫(Diplegia)

多为脑室周围白质软化造成,常见于早产未熟儿。临床表现为痉挛性四肢瘫,但明显下肢重于上肢。

痉挛性偏瘫(Hemiplegia)

多为颅内出血及脑发育异常引起,病变位于一侧。临床表现为两侧肢体姿势和运动不对称。患肢随着年龄的增长,明显较健侧短、细,常常因为一侧肢体不用和运动姿势异常而被发现。

痉挛性四肢瘫(Quadriplegia)

病变位于大脑皮层,多见于极低体重儿及足月重度缺血缺氧儿。临床表现为四肢痉挛性瘫,仰卧位四肢活动少,两侧不对称。

强直痉挛型(Rigidospastic)

当锥体系和基底核共同损伤时,可见到肌肉被动运动全抵抗。临床表现为由于非对称性紧张性颈反射导致的非对称姿势。

痉挛型脑瘫可由产前感染、饮酒、产时早产和产后患有疾病等各种原因引起,绝大多数痉挛型脑瘫发生于产时。

出生前因素

主要由宫内感染、缺氧、中毒、接触放射线、孕妇营养不良、妊高征及遗传因素等引起的脑发育不良或脑发育畸形。

出生时因素

主要为早产(尤其是<26周极早产)、过期产、多胎、低出生体重、窒息、产伤、缺血缺氧性脑病等。

出生后因素

各种感染、外伤、颅内出血、胆红素脑病等,但存在这些致病因素的患儿并非全部发生脑瘫,因此只能将这些因素视为可能发生脑瘫的主要危险因素。

我国小儿脑瘫的发病率正以每年4~6万不断递增的方式逐渐增加,全国已有600多万的患儿。在美国,痉挛型脑瘫患者是患有神经肌肉紊乱的儿科患者中数量最多的一群。不同国家和地区的脑瘫发病率可为从每1000名新生儿中有6~59例不等。

本病好发于早产儿、胎儿时期母亲感染或饮酒者、分娩时有创伤者。

痉挛型脑瘫前期最主要的症状是运动功能障碍、肌肉痉挛、讲出的话不容易被别人听懂等,随着时间延长,体重增加,肢体活动障碍会更加严重,部分患者会存在一些残疾,如语言障碍、视力障碍等,病情严重者会影响寿命,会并发骨关节畸形、肌腱挛缩等。

运动功能障碍、肌肉痉挛

表现为运动自我控制能力差,肌肉灵活性下降,变的僵硬,不能活动,严重者双手不会抓东西,双脚不会行走,有的甚至不会翻身、坐起,不会站立,不会正常的咀嚼和吞咽。

身体其他残疾

各种姿势异常,姿势的稳定性差,如3个月仍不能头部竖直,习惯于偏向一侧,洗手时不易将拳头掰开等。

智力障碍

智力正常的孩子约占有1/4,智力轻度、中度不足的约占1/2,重度智力不足的约占1/4。

语言障碍

语言表达困难,发音不能与正常人一样标准,不被人理解。

视听觉障碍

以内斜视及对声音的节奏辨别困难最为多见。

牙齿发育障碍

牙齿质地疏松、易折,口面功能障碍,脸部肌肉和舌部肌肉有时痉挛或不协调收缩,咀嚼和吞咽困难,口腔闭合困难以及流口水等。

骨关节畸形

胎儿骨关节发育形成时期,由于孕妇发烧等疾病导致骨关节生长停顿,出现了脱位,没有正常发育。

肌腱挛缩

运动功能障碍造成的长期肌肉、韧带等软组织的长度改变、柔软性及可动性丧失,挛缩可明显影响患者的功能和能力,引起疼痛不适等。

疼痛

痉挛型脑瘫造成患者身体各个部位的行动障碍,从而身体不适感觉到疼痛,应积极对症治疗,减轻患者疼痛程度。

如小儿出现运动障碍、视力障碍、智力障碍等各种身体异常时,应及时到医院神经内科就诊,通过体格检查以及影像学检查确诊,及时进行康复锻炼。

家属发现孩子肌肉僵硬、运动笨拙、各种姿势异常、稳定性差、语言表达困难、智力不足等,需要及时就诊。

患儿可去小儿神经内科就诊。

患儿母亲怀孕期间是否患过什么疾病?

患儿母亲怀孕期间是否服用过什么药物?

患者母亲怀孕期间是否饮酒?

孩子是足月产吗,出生时体重多少?

孩子什么时候出现症状的?

孩子走路正常吗?

体格检查

通过视诊观察患者有无肢体运动异常、语言障碍和视力障碍等。

运动评估

粗大运动功能测试量表(GMs)是目前脑瘫患儿粗大运动评估中使用最广泛的量表。

头颅CT/MRI

脑性瘫痪患儿中最为广泛使用的是MRI,因为它在区分白色和灰色物质时比CT扫描更清楚。70%~90%的病人在MRI检查中出现异常。

脑电图

对伴有癲痫发作的患儿可明确发作类型,指导治疗。

通常通过体格检查可观察到的肢体及语言等障碍,如伸张反射亢进、肌张力增高、肘关节屈曲内收等可初步判断为痉挛型。

通过询问其母亲产前、产时、产后的情况,结合辅助检查,如头颅CT、MRI可明确诊断。

不随意运动型脑瘫

不随意运动型脑瘫以锥体外系受损为主,不随意运动增多,比如手足徐动、震颤等,患儿智力障碍一般不严重。痉挛型脑瘫是以锥体系受损为主,表现为肌张力增高、肢体活动受限,上肢肘、腕关节屈曲,拇指内收,手紧握呈拳状。下肢内收交叉呈剪刀腿和尖足。根据临床表现可鉴别。

强直型脑瘫

此型很少见到,病变在锥体外系性,为苍白球或黑质受损害所致。由于全身肌张力显著增高,身体异常僵硬,运动减少。此型常伴有严重智力低下。根据临床表现可鉴别。

痉挛型脑瘫不能治愈,提高患儿的生存质量是主要目的,该病的治疗主要以康复训练为主,病情严重时,需要药物治疗或手术治疗。

肌肉松弛剂

肌肉松弛剂可以使肌张力降低,将痉挛的肌肉放松,配合康复训练,可以改善孩子的运动功能。

A型肉毒毒素

A型肉毒毒素肌肉注射是一种安全有效治疗痉挛的方法。

矫形外科手术治疗

目前矫形治疗是痉挛患儿康复的一个重要手段,通过对患儿骨、肌腱和关节的巧妙处理使之达到最佳的肢体功能。此适用于4岁以上的患儿。

选择性脊神经后根切断术治疗

该手术适用于下肢痉挛型双侧瘫患者以及能独自行走或在外力帮助下熟练步行者。该手术能有效根除痉挛,极少发生副作用。下述情况视为禁忌:肌张力3级以下;脊柱、骨盆、肢体有明显畸形;手足徐动,严重肌肉挛缩均不宜做此手术。

康复治疗

主要使改善患者肌张力、改变肢体运动障碍的症状,逐渐恢复部分肢体活动。早期发现,早期进行康复治疗,这时脑部可塑性强,代偿能力强,容易达到比较好的治疗效果。根据功能障碍和患儿的需求,以患儿为中心,组织各科室医生、护士、教师等共同制定康复计划,康复计划是长期的计划,家长和儿童都需要有耐心,康复计划会与日常生活、游戏玩耍、教育相结合。治疗主要是运动疗法,必要时使用矫形器及辅助器具治疗。运动疗法主要是训练步行、头部、坐姿等,包括头部抬起训练、翻身训练、坐位训练、站立和步行训练等。

穴位治疗

可根据小儿病情的轻重选择头部穴位进行针刺治疗,如头穴长留针结合体针半刺法等。

本病预后良好,不会自愈,也不会逐步加重,经过正规治疗,孩子的日常生活技能得到提高,生活质量可以改善,可以增加自尊心,增强其独立性,减轻家庭的负担。

本病不能治愈。

本病轻症一般不会影响自然寿命,如果症状严重,可能会影响进食,进而影响孩子的寿命。

如果非手术治疗,根据医嘱按时去医院复诊,如出现身体症状加重应及时就医。如果有手术治疗,患者术后1个月到医院复查一次,评估恢复情况。

痉挛型脑瘫的患者一般无特殊饮食调理,营养均衡丰富即可。

痉挛型脑瘫患儿的护理要保持清洁卫生,应有专人守护,注意安全,以免造成意外伤害。进行日常生活护理及训练,平衡饮食,注意营养,根据患儿存在的心理问题采取相应的护理措施。

注意安全

小儿脑瘫患儿因发育迟缓,各种动作的发育均迟于同期的健康小儿,行动不便。故应有专人守护,注意安全,以免造成意外伤害。

心理辅导

和孩子经常性的交流与鼓励,增强自信心,维护自尊心;培养孩子独立意识,使孩子生活能够自理,减轻家长负担。

家属在日常中注意孩子的异常行为,如进行手术,注意术后的体温和切口处敷料情况。

以儿童需要为中心,鼓励和引导儿童主动思考,建立自信心与自尊心,康复训练应有娱乐性及趣味性,激发儿童兴趣。

循序渐进,将难度大的动作拆解为多个简单动作,熟练后再串联,儿童容易有成功感,增强信心。

医护及父母要认真负责,有爱心,全方位关注儿童,有困难及时调整计划,注重心理健康发展。

患儿要遵医嘱用药,并观察有无用药出现的发热、皮疹等不良反应,如有异常及时就医。

痉挛型脑瘫的预防主要在产程前后,产前孕妇要积极进行早期产前检查,做好围产期保健,产时应预防早产、难产。医护人员应认真细致地处理好分娩的各个环节,做好难产胎儿的各项处理。产后要加强护理、合理喂养,预防颅内感染、脑外伤等。

儿童出现运动障碍、智力障碍等应及时去医院检查,早期发现,早期治疗。

孕妇要积极进行产前检查,防止胎儿发生先天性疾病,戒除不良嗜好,如吸烟、饮酒,提高自身免疫力,预防流感、风疹等病毒感染,避免与放射线等有害、有毒物质接触及频繁的B超检查。

注意孕期保健,预防早产。

胎儿出生后1个月内要加强护理、合理喂养,比如避免头部磕碰、水火烫伤,预防感冒等,尤其避免颅内感染、缺氧、脑部损伤的发生。

4216点赞

参考文献

[1]王卫平,孙锟,常立文.儿科学[M].第9版.人民卫生出版社.2018.39.383-385.

[2]万学红,卢雪峰主编.诊断学[M].第9版.人民卫生出版社.2018.213.

[3]李梦月.脑瘫患儿营养状况及其生活质量的研究[D].郑州大学.2019.

[4]徐冲.头穴长留针结合体针半刺法治疗痉挛性小儿脑瘫的临床研究[D].黑龙江中医药大学.2018.

[5]张建宁主编.高级卫生专业技术资格考试指导用书.神经外科学高级教程.精装珍藏本[M].北京:人民军医出版社.2015.09.624-625.

[6]霍秀芝.实用小儿脑瘫现代康复[M].北京:中国协和医科大学出版社.2014.09.77-79.

[7]付洪杰,高俊芳,王艳春,李霞,吴艳丽.现代儿科护理学与进展[M].北京:科学技术文献出版社.2014.01.237-241.