肛门直肠畸形是较常见的消化道畸形,其种类繁多,病理复杂,不仅肛门直肠本身发育缺陷,肛门周围肌肉一耻骨直肠肌、肛门外括约肌和内括约肌均有不同程度的改变。临床常见的无肛广]畸形及直肠闭锁是因为胚胎时原始肛发育不全,未向内凹人形成肛门,上部直肠也发育不全,未降至会阴,形成无直肠畸形,上下未能接通,形成无肛门畸形,属于肛门皮包范畴,本病以手术治疗为主,预后与患者的病情有关。

- 就诊科室:

- 儿科、肛肠外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Anorectal malformations

- 疾病别称:

- 先天性肛门直肠畸形、肛门闭锁

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 伴发畸形

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 无肛门开口、腹胀、恶心、呕吐

- 好发人群:

- 有家族史的人群

- 鉴别诊断:

- 肛门直肠畸形的诊断并不困难,一般无需与其他疾病相鉴别

- 常用检查:

- 体格检查、倒置位X线检查、尿道膀胱造影、瘘道造影

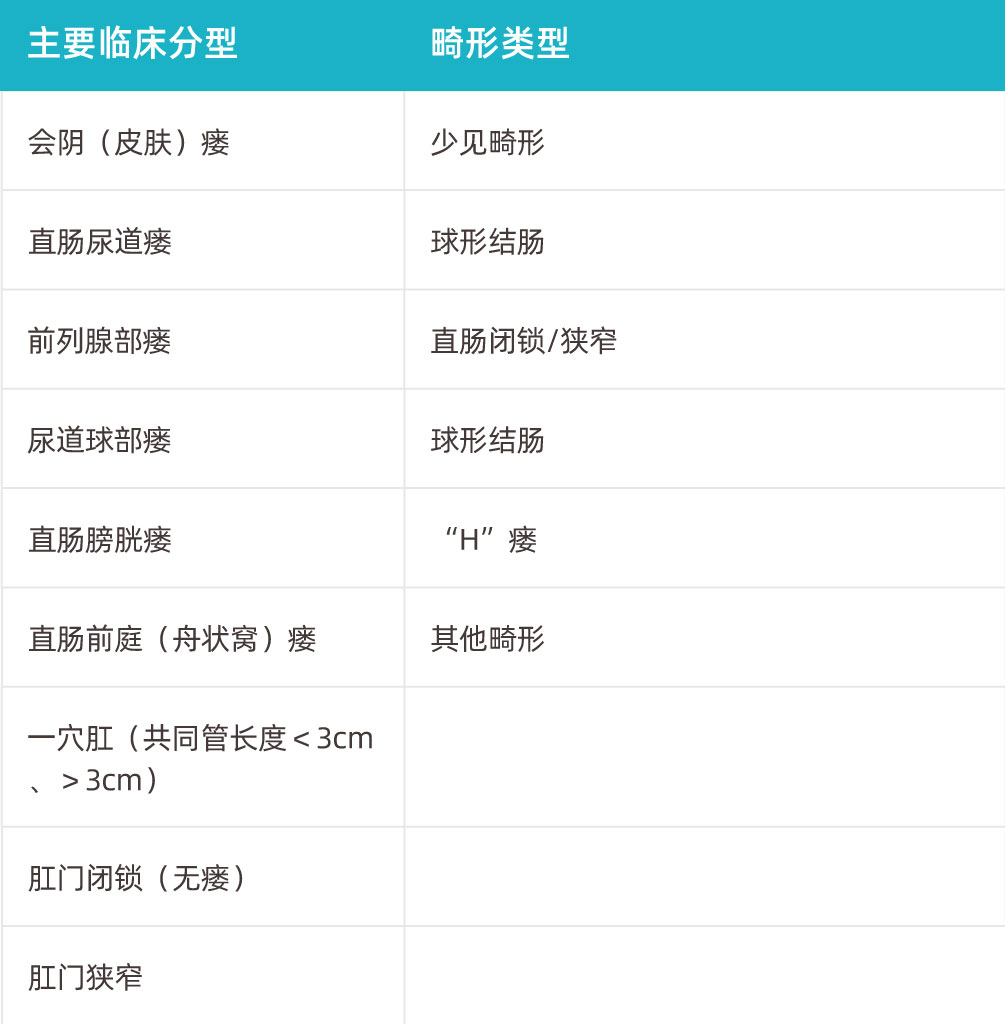

肛门直肠畸形国际诊断分型标准:

肛门直肠畸形是正常胚胎发育过程发生障碍的结果,胚胎发育障碍发生的时间越早,肛门直肠畸形的位置越高。其病因尚不十分清楚,可能与遗传、妊娠期病毒感染等有关。

引起发育障碍的原因尚不十分清楚,可能与妊娠期,特别是妊娠早期(4~12周)受病毒感染、化学物质、环境及营养等因素的作用有关。

本病目前被认为与遗传因素有关,肛门直肠畸形有家族发病史者约占1%,也有高达9%者。

大多数报道肛门直肠畸形在新生儿的发病率为1/5000,男女性别的发病率大致相等,以男性稍多。大约仅有1/3患儿为孤立的肛肠畸形,其余2/3往往合并其他畸形。

本病好发于有家族史的人群,但具体遗传机制未明确。

肛门直肠畸形的种类很多,临床症状不一,出现症状的时间也不同,比较常见的为高位直肠畸形、中间位畸形、低位畸形、肛门畸形等。

高位直肠畸形

可合并瘘管,但常较细长,几乎都有肠梗阻症状。直肠末端位置较高,骨盆肌肉的神经支配常有缺陷,常伴有脊柱和上尿路畸形。此型病人在正常肛区皮肤稍凹陷、色泽较深,但无肛门,哭闹时凹陷处无膨出,手指触诊亦无冲击感。

女性多伴有阴道瘘,常开口于阴道后壁穹隆部,此类患儿外生殖器发育不良,呈幼稚型,粪便经常自瘘口流出,易引起生殖系感染。

男性多伴有泌尿系瘘,自尿道口排气、排便是直肠泌尿系瘘的主要症状,可反复发生尿道炎、龟头炎和上尿路感染。

中间位畸形

无瘘管者直肠盲端位于尿道球部海绵肌旁或阴道下端附近;有瘘管者瘘管开口于尿道球部、阴道下段或前庭部。肛门部位外观同高位畸形,可自尿道或阴道排便。

探针可以通过瘘管进人直肠,用手指触摸肛门部可触到探针的顶端。

女婴直肠前庭瘘较阴道瘘多见,瘘口开口于阴道前庭舟状窝部,又叫舟状窝瘘,瘘口较大,可基本维持正常的排便,仅在便稀时有失禁现象。

低位畸形

直肠肛管,括约肌发育正常。直肠盲端位置较低者多合并瘘管,但较少合并其他畸形。

有的在肛门位置为薄膜遮盖,有时隐约可见胎粪色泽,哭闹不安,隔膜明显向外膨出,有的薄膜已破,其口较小,2~3mm,排便困难,有的肛门正常,但位置前移,有的则伴有肛门皮肤瘘,瘘口常开口于会阴部、阴囊中缝或阴茎腹侧。

女婴低位畸形在靠近阴唇后联合处阴部有一开口,形似正常肛门,叫做肛门前庭瘘。

肛门畸形

主要是无肛门畸形婴儿出生后无胎粪,啼哭不安、腹胀、呕吐,并有肠梗阻等症状。

直肠会阴瘘

则见皮肤凹陷处无肛门,但在会阴部,相当阴囊根部附近或阴唇后联合之间有细小裂隙,有少量胎粪排出,瘘口外形细小,位于中线。

直肠尿道、膀胱瘘

直肠尿道瘘的粪便不与尿液混合,胎粪排出后尿液澄清,直肠膀胱瘘的尿液内混有粪便,尿液呈绿色,有时混杂气体。

直肠前庭瘘

瘘口宽大,瘘管短,生后数月内无排便困难。畸形短期可不被发现,但会阴部反复发生红肿,在改变饮食、粪便干结后,大便很难通过瘘管时被家长发现。

直肠阴道瘘

有粪便从阴道流出,细小的瘘管造成排便困难,腹部多可触得硬结的粪块,结肠末端有继发性巨结肠。由于粪便通过瘘口排出,缺乏括约肌的控制,粪便经常污染外阴部,伴有泌尿、生殖系统瘘管者容易引起尿道炎膀胱炎或阴道炎,炎症能引起上行性扩散。

继发性直肠舟状窝瘘

均有正常肛门,多因生后局部感染、化脓、形成脓肿穿破后造成后天性瘘管。

家长发现新生儿无肛门开口、低位肠梗阻等表现时,应当及时就诊,行体格检查和影像学检查等,诊断肛门直肠畸形,一般诊断明确,无需进行鉴别。

新生儿发现正常肛门位置无肛门开口时,应当及时就医。

新生儿出现出生24小时后无胎粪排出,出现恶心、呕吐、腹胀等低位肠梗阻表现时,应当立即就医。

患儿出现无肛门开口、低位肠梗阻等表现时,应当前往儿科或肛肠外科就诊。

若当地医疗条件有限,可前往普通外科就诊。

为什么前来就诊的?

出现腹胀、呕吐等症状多久了?

患儿有没有出现排便哭闹、排便困难等症状?

患儿有没有合并其他畸形?

家族中有无肛门直肠畸形的患者?

体格检查

检查正常肛门位置无肛门开口。

倒置位X线检查

患儿生后12小时以上,先卧于头低位5~10分钟,用手轻柔按摩腹部,使气体充分进入直肠。在会阴部相当于正常肛门位置的皮肤上固定一金属标记,再提起病儿双腿倒置1~2分钟,X线中心与胶片垂直,射入点为耻骨联合,在病儿吸气时暴光,做侧位和前后位摄片。盆腔气体阴影与金属标记间的距离即代表直肠末端的高度。在侧位片上,从耻骨中点向骶尾关节划一线为耻尾线(PC线),再于坐骨嵴与耻尾线划一平行线为L线。如直肠气体影高于耻尾线者为高位畸形,位于两线之间者为中间位畸形,低于L线者为低位畸形。若在X线平片上同时发现膀胱内有气体或液平面,或在肠腔内有钙化的胎便影等改变,是诊断泌尿系瘘的简便而可靠的方法。

尿道膀胱造影和瘘道造影

可见造影剂充满瘘道或进入直肠,对确定诊断有重要价值。对有外瘘的患儿,采用瘘道造影,可以确定瘘道的方向、长度和直肠末端的水平。

超声显像

其包括产前超声检查、术前超声检查和术前、术后肛管内超声检查。

产前超声检查

可及时发现胎儿直肠扩张、阴道积液及其他相关畸形(如肾缺如)、脊椎异常(如半椎体)、骨骼异常(如桡骨缺如)等,均能给产科医生提示胎儿是否存在肛门直肠畸形。

术前超声检查

可以显示直肠盲端与肛门皮肤之间的距离,观察瘘管走向、长度。直肠膀胱瘘者可见膀胱内有游动的强回声光点,按压下腹部时光点明显增多。

肛管内超声检查

常用于术后评价括约肌的发育情况和拖出的直肠是否位于横纹肌复合体中央,是否需要再次手术,并为寻找术后排便功能异常的原因提供依据。

盆底MRI、CT

随着影像技术的发展,盆底MRI和CT三维重建等不但能了解畸形的位置高低,而且能诊断骶椎畸形及观察骶神经、肛提肌肛门外括约肌的发育情况,也可作为术后随访的手段。

病史与临床检查,出生后24小时无胎粪便排出或仅有少许胎粪从尿道、会阴瘘口挤出,伴呕吐、腹胀进行性加重。检查正常肛门位置无肛门开口。

倒置位X线检查、尿道膀胱造影和瘘道造影、超声显像、盆部MRI、CT等影像学检查结果提示畸形的位置和瘘道、其他相关畸形等。

肛门直肠畸形的诊断并不困难,一般无需与其他疾病相鉴别。

肛门直肠畸形一经诊断,应当立即选择手术治疗,具体的方案根据患儿的发育情况、对手术的耐受能力、直肠盲端的位置、瘘管的开口部位、合并畸形对身体生长发育的影响等选择。

暂无针对性药物进行治疗本病。

肛门扩张术

适用于肛门狭窄,根据狭窄开口大小选用合适扩肛器扩张肛门,每天20~30分钟/次,一个月后改为隔日扩肛1次,并逐渐增大扩肛器直径,3个月为一疗程,一般持续半年左右。对于出生后没有扩肛,或肛门开口极其狭小者,可选用会阴肛门成形术。

会阴肛门成形术

适用于会阴瘘、肛门闭锁(低位无瘘)和直肠前庭瘘。一般须在生后1~2天内完成手术,直肠前庭瘘因瘘孔较大,在一段时间内尚能维持正常排便,可于3~6个月以后施行手术。手术前留置尿管,在正常肛穴位置做X形切口,各长1~1.5cm,切开皮肤及皮下组织,从外括约肌中心插入止血钳,向上分离找到直肠盲端,并紧贴肠壁做轻柔的分离,以免损伤尿道或阴道、盆底腹膜和神经丛。游离直肠要充分,直到直肠盲端能自然地突出于皮肤切口之外为止,直肠黏膜与皮肤无张力缝合,塞入肛管固定。

后矢状入路肛门直肠成形术(PSARP)

本术式适合于直肠尿道瘘、阴道瘘、一穴肛和较高位置无瘘的肛门闭锁。原则上应先行结肠造瘘,1个月后根据患儿情况行根治手术。一般选择乙状结肠起始部造瘘,具体操作要点为左下腹斜切口,造瘘口近端位于乙状结肠起始部,远端位于乙状结肠近端,造瘘口大小适中以防脱出或回缩。术中检查是否存在阴道积液,若有阴道积液需清除。由于目前围手术期监护水平和手术技术的提高,也有在新生儿期即行PSARP手术报道。

腹腔镜辅助下骶会阴直肠肛门形成术

适应证与后矢状入路肛门直肠成形术相同,本术式优点是不开腹,腹腔镜直视下游离肠管,可较为准确地将直肠盲端从横纹肌复合体中心部位拖出至正常肛门窝表面,无须从骶会阴入路切断该肌群,术后括约肌在新肛门周围形成较为有力的、对称性收缩,提高术后排便控制能力。本术士易于游离结扎和切断直肠尿道瘘管,特别是接近膀胱颈部瘘管远比腹骶会阴手术容易暴露。

泄殖腔畸形

由于该畸形病理改变复杂,术式应按类型决定。出生后应立即行结肠造瘘术。根治术时间应根据患儿情况、畸形复杂程度及术者的经验而定。术前从一穴肛口逆行造影或内镜检查明确共同管道长度,以决定具体术式。

大部分患儿在接受正规治疗后能够得到良好的肛门功能,排便正常,但仍有约1/3的患儿术后有不同程度的肛门功能障碍。本病仍有10%左右的病死率,2%以下的手术死亡率。

本病多数患儿可达到治愈效果,生长发育和智力发育接近或等同于同年龄正常儿。

本病有10%左右的病死率,采用手术治疗和正确的术后处理的患儿一般对寿命不会有太大的影响。

患儿术后两周建议复诊,为防止肛门狭窄进行扩肛治疗,之后遵医嘱进行复查等。

肛门直肠畸形的患儿一般无特殊饮食禁忌,采取母乳喂养或其他喂养方式即可。

肛门直肠畸形患儿的术后护理、定期扩肛及排便训练等十分重要,采取及时的措施,才能提高患儿的排便控制能力和远期生活质量。

患儿术后需进行肛门的局部功能锻炼,如提肛运动、举骨盆运动、爬行运动,有助于减少术后并发症。

患儿如无法进行肛门的功能锻炼,可进行坐浴及理疗,以促进恢复。

家长应注意保持患儿的肛周清洁、干燥,预防发生感染。

术后的患儿建议每月复查一次。

部分患儿可能会出现术后暂时性尿潴留,多由于腹会阴手术刺激盆神经向泌尿生殖系统发出的分支所致,为神经性膀胱。一般情况下,经留置尿管、排空膀胱、针灸、按摩、理疗、严格控制尿路感染等措施,于术后1~2周即可解除。

孕妇应行产前超声检查,尤其是家族中有肛门直肠畸形的病例时,更应提高警惕,早期筛查。

肛门直肠畸形目前没有具体有效的预防措施,因此要做好早期筛查的工作,早发现、早治疗。

4625点赞

参考文献

[1]汪建平.中华结直肠肛门外科学[M].北京:人民卫生出版社,2014.228~238.

[2]李春雨.肛肠病学[M].北京:高等教育出版社,2013.138~139.

[3]路潜,韩斌如.外科护理学[M].第3版.北京:北京大学医学出版社,2015.185.