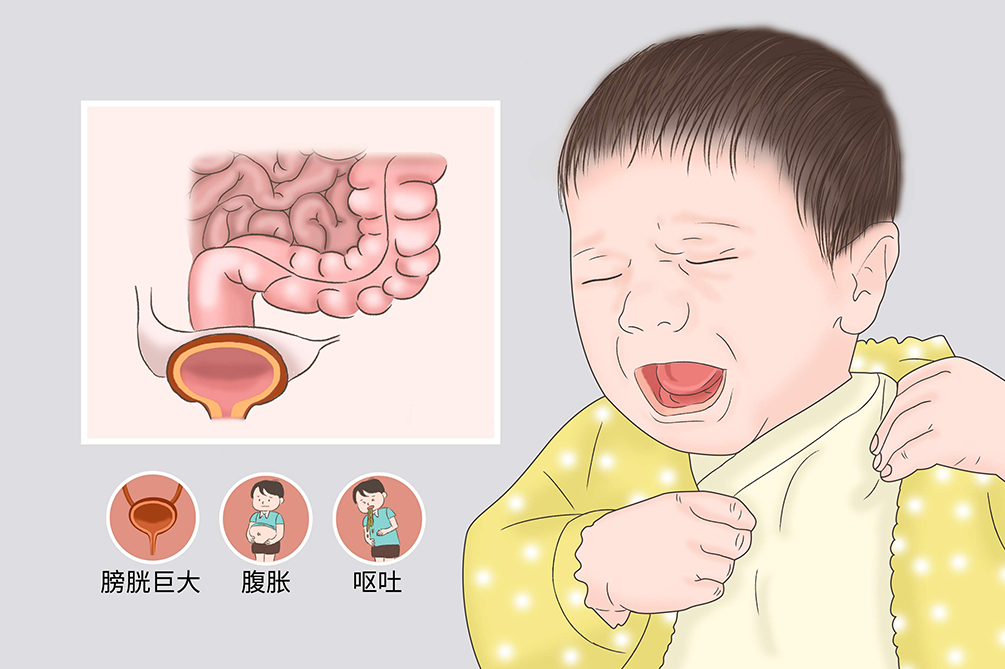

巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征

巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征为罕见的神经内科科疾病,致病原因通常为遗传因素导致。主要症状有膀胱巨大、结肠细小、肠蠕动缓慢、腹胀、呕吐、便秘、生长发育迟缓、排尿困难等。主要危害是可导致婴儿生长发育缓慢,造成营养不良表现,严重者可导致死亡。主要治疗方法是手术造瘘、导尿和肠外营养辅助进行抗感染和促进肠蠕动治疗。主要预后较差,大部分本病患儿最终导致死亡,即使存活后期也会造成发育迟缓、营养不良等疾病。

- 就诊科室:

- 儿科、新生儿科、消化内科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- Dysmotility syndrome of megabladder and small colon

- 疾病别称:

- 巨膀胱-小结肠-肠蠕动迟缓综合征

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 具有遗传相关性

- 并发疾病:

- 营养不良、尿储留、胃食管反流、肠穿孔

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 膀胱巨大、结肠细小、肠蠕动缓慢、腹胀、呕吐

- 好发人群:

- 父母携带突变基因的新生儿

- 常用药物:

- 多潘立酮、西沙比利、新斯的明、酪酸梭菌活菌片、红霉素

- 常用检查:

- 血常规、甲状腺功能测定、膀胱彩超、腹平片、上消化道造影、下消化道造影、手术探查

巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征发病的主要原因目前尚不明确,大部分研究证明与遗传因素有关,感染、药物、发育障碍等因素为本病诱发因素。好发人群均为新生儿,诱发因素为感染。

遗传因素

这是本病发病的主要原因,本病的患儿表现为基因突变,之后导致肠道的神经功能障碍而出现相应的胃肠道症状,其父母可携带突变基因但不发病,遗传给胎儿后造成发病,是本病常见的遗传形式。

感染

这是诱发本病的重要因素,主要是孕妇的子宫内相关感染,导致致病菌影响到胎儿,使得胎儿的相关控制胃肠道蠕动的神经遭到破坏,膀胱收缩异常,而导致发病。

巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征均为新生儿,其他群体无发病记录,女婴多见,男女患病比例为1:(2~4)。

父母携带突变基因的新生儿。

巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征的症状表现为腹胀、呕吐、便秘、生长发育迟缓、排尿困难等。行相关检查之后可见膀胱巨大、结肠细小、肠蠕动缓慢。也可导致营养不良、发育迟缓等并发症。

膀胱巨大

是本病的主要表现,膀胱可为正常新生儿的2~3倍。

结肠细小

是本病症状之一,主要是胃肠道受感染等因素影响而发生结肠细小表现。

肠蠕动缓慢

是本病的典型症状,由此可导致相关的胃肠道疾病表现。

腹胀

主要由于胃肠道蠕动缓慢导致,婴儿的消化功能较差,腹部可像气球一样胀起。

呕吐

主要呕吐物为奶水,且呕吐较为频繁,症状表现较为剧烈。

便秘

主要表现为排大便次数较少,一日一次或没有,是典型的便秘症状。

生长发育迟缓

由于胃肠道的蠕动缓慢,无法充分吸收营养,从而出现营养不良,生长缓慢。

排尿困难

一方面表现为尿量较少,低于正常婴儿的尿量,另一方面排尿间隔时间较长、排尿不顺利。其是典型的排尿困难症状,出现时必须给与足够的重视。

营养不良

是本病主要的并发症,由于胃肠道的蠕动缓慢和小肠的细小,导致其自身的营养吸收功能较差,无法满足正常机体生长所需要的营养,则出现营养不良的表现如发育迟缓、肌肉萎缩等。

尿储留

是常见的并发症之一,由于排尿困难导致尿液排出不畅则并发尿潴留症状。

胃食管反流

胃肠道蠕动不畅,无法及时消化胃内和肠内的食物而导致反流的症状。

肠穿孔

小肠的细小可导致胃肠在蠕动过程中出现过度的摩擦等症状,而出现肠穿孔。

麻痹性肠梗阻

发生原因与胃食管返流相同,胃肠蠕动功能的低下导致无法及时消化肠内食物,则出现肠梗阻症状。

坏死性肠炎

胃肠内长期为未消化的食物,胃酸分泌过多,则可导致坏死性肠炎的发生。

败血症

是发生相关胃肠道感染后,致病菌通过小血管等途径进入血液循环而导致发病。

巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征的总体就医指征是新生儿出现相关的腹胀、呕吐、便秘、腹泻、排尿困难等症状,即使症状不严重也应该及时就医排除诊断,主要就诊科室是新生儿科、消化内科,及时行相关的体格检查、血常规、膀胱彩超以及消化道造影检查等以明确诊断。

出现腹胀、呕吐、便秘等消化道相关症状时,即使出现症状较轻,也需要在医生的指导下进行下一步的检查和治疗,以明确诊断,排除其他疾病的可能。

如果患儿的消化道症状表现严重伴随排尿困难等症状时,需立即就诊,进行进一步检查,避免病情继续恶化,有效控制疾病进展。

主要就诊于儿科,出生28天内的患儿就诊于新生儿科。

出现胃肠道症状明显时,主要就诊于消化内科。

出现肠梗阻等外科疾病时,需及时就诊于小儿外科并进行手术治疗。

因为什么来就诊的?

从发现胃肠道症状到来医院就诊隔了多长时间?

目前主要以什么症状为主?

是否有其他基础病如新生儿黄疸等?

自己在家给孩子用药了吗?

有没有进行住院治疗?

直系亲属的孩子有关相关的疾病史吗?

体格检查

本病重要的直接性检查之一,主要目的是检查患者的胃肠道情况以及膀胱是否正常,是初期判断疾病的重要检查。

病史问诊

本病重要的检查,特别是就孩子母亲的孕产期相关情况进行详细问诊,了解是否发生过感染等,是判断疾病重要的参考。

血常规检查

主要目的是了解患者的红细胞、血红蛋白、白细胞水平,判断是否存在贫血,是否存在感染情况等,是常用的血液检查。

甲状腺功能检查

部分患儿可由于甲状腺功能低下导致胃肠道的蠕动缓慢,是本病重要的排除性检查。

膀胱彩超

主要目的是测量膀胱的扩大情况,同时也可观察尿储留的程度,是判断疾病进程的重要检查。

腹平片

主要观察患者是否存在肠梗阻、肠穿孔等胃肠道病变,如存在则需及时手术治疗。

消化道造影

主要目的是观察患者的消化道状况,可了解其病变的程度和对用药治疗提供指导。

手术探查

对于一些病情相对较为复杂如伴有肠梗阻等并发症的患者,需要前期进行手术探查,观察胃肠道和膀胱情况,从而制定针对性的手术方案。

本病的诊断较为明确,一方面,症状表现上出现腹胀、呕吐、便秘、腹泻、排尿困难等,同时也可有明确的孕妇在孕产期的子宫感染等病史;另一方面,实验室检查如血常规可见白细胞较高,膀胱B超示膀胱较大且伴有尿储留,腹平片可见明显细小的结肠等相关征象,两方面相结合,即可明确诊断本病。

肠梗阻

肠梗阻症状表现上与巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征类似,可出现胃肠道的梗阻、胃食管反流等症状表现,容易与本病形成误诊。但肠梗阻患者一般不出现膀胱巨大、尿储留、呕吐以及营养不良症状,行膀胱彩超等检查可明确鉴别二者。

先天性营养不良

先天性营养不良是常见的与巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征症状表现较为类似的疾病,患儿出生即可表现为营养不良症状,可伴明显的胃肠道症状如便秘、呕吐等,与本病的症状较为类似。但先天性营养不良患儿通常由于母亲的营养不良导致发病,且一般不伴有膀胱巨大、结肠细小的表现,行下消化道造影可予二者明确鉴别。

巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征的治疗方式一般以手术治疗为主,药物治疗以多潘立酮、西沙比利、新斯的明、酪酸梭菌活菌片、红霉素为主,其他治疗有肠移植手术。

多潘立酮

常用的促进胃肠蠕动的药物,可明显改善患儿的胃肠蠕动功能低下的症状,是治疗本病的常用药物。

西沙比利

配合多潘立酮进行促进胃肠动力的治疗,同时可止吐,缓解患者较为剧烈的呕吐症状。

新斯的明

主要针对于本病麻痹性肠梗进行治疗,可有效控制症状并促进肠的蠕动,促进疾病的恢复。

酪酸梭菌活菌片

主要目的是改善胃肠道菌群,防止患者由于呕吐、便秘导致的胃肠道菌群失调而发生相关疾病。

红霉素

这是常用的儿科抗感染药物,主要针对胃肠道发生的相关感染进行针对性抗菌治疗。

手术治疗主要包括手术造瘘、导尿,辅助进行抗感染和促进肠蠕动的治疗。

肠管造瘘术

对于有肠梗阻的患者,可以进行该项手术。将肠管在腹部开一个口,将粪便通过口子引出,缓解肠道的梗阻症状。

导尿术

需要将导尿管插入膀胱,将膀胱内的尿液导出,减轻尿液对膀胱的压迫。主要用于排尿不畅,有大量尿液潴留在膀胱内的患者。

肠移植手术

但由于本病患者一般为新生儿或婴儿,因此手术的难度和风险较大,一般在大面积肠坏死等情况下才考虑进行本治疗。

肠外营养

对于肠道功能较差,不能进食的患者可通过静脉将营养液输入体内,维持患者的营养需求。

巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征的总体预后较差,大部分本病患儿最终导致死亡,即使存活后期也会造成发育迟缓、营养不良等疾病。

本病治愈的病例较少,大部分患儿短期内死亡。

本病治愈率较低,如可治愈则不影响自然寿命,如疗效不佳多在1年内死亡。

本病容易出现发育迟缓、慢性营养不良等相关后遗症。

本病患者服用药物的每1~2个月需及时复诊,便于医生观察病情进展情况,行腹平片、甲状腺功能监测、消化道造影等相关检查,同时也为药物的调整和应用提供指导。

巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征总体的饮食调理需要注意的地方较多,特别是需要手术的患儿,且如果治疗效果良好,饮食调理也是患者能否康复的重要一环。

术后最好通过母乳喂养的方式来补充营养,如无法进食,则通过液体来进补。

康复期严格清淡饮食,且必须低脂饮食,本病患者胃肠道功能较差,如喂食肉类等难消化的食物会造成其他并发症,影响疾病康复。

患儿家属应了解服用药物的功效、剂量、服法、不良反应,按时规律服药,如出现不良反应,及时就医。

主要观察患者是否继续发生胃肠蠕动不良、排尿困难等症状,患儿家属应记录每日尿量,如出现异常,及时告知医生。

本病的症状表现以胃肠道症状为主,容易被误诊和忽略,因此患儿出现相关症状时必须进行全面的检查,以排除本病的诊断。

巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征的预防以孕期的预防为主,也可进行相关的早期基因筛查来避免本病患儿的出生。

如父母双方为本病基因的携带者或之前已有子女死于本病,必须进行相关的基因检测,并通过人工辅助生殖技术来进行优生,是早期避免本病的主要措施。

孕妇在孕期要做好个人卫生,谨防发生子宫的感染。

孕妇正常情况下要避免X光、CT检查等相关射线危害的检查。

有相关疾病史的父母或因本病死亡的子女父母,在怀孕前要进行相关的基因检测,是早期发现本病并且避免子女发病的重要措施。

4650点赞

参考文献

[1]易凤梅,冯宗辉,谌燕,李敏,黄乙亿,张弦.胎儿巨膀胱13例产前诊断及临床分析[J].中国临床新医学,2020,06:11-12.

[2]张乃平.产前超声检查在胎儿泌尿系统异常诊断中的应用价值[J].临床合理用药杂志,2020,06:27-28.

[3]郭琳.多潘立酮在胃肠外科手术后用于治疗胃肠功能障碍的临床价值研究[J].人人健康,2019,09:19-20.