放射性肠炎

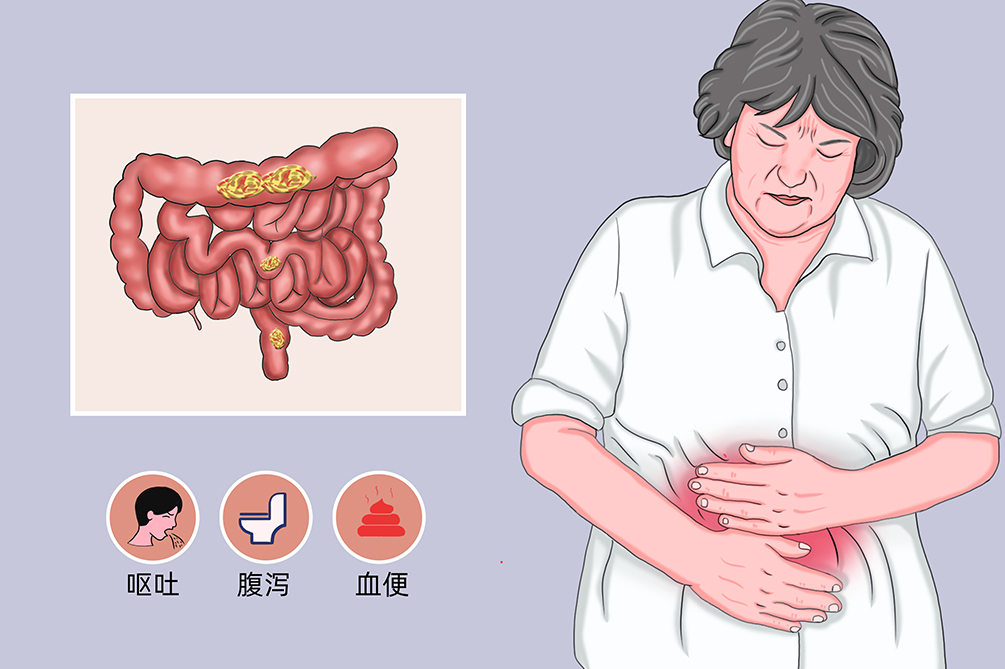

放射性肠炎是由盆腔、腹腔等部位的恶性肿瘤进行放射治疗时引起的一种并发症,可以累积小肠、直肠、结肠。该病发病与放疗照射剂量和时间、肠道不同部位对照射的敏感性、其他基础性病变都有关系,临床表现可见腹泻、腹痛、便血等。其治疗方法主要以非手术治疗为主,也需要根据病情行手术治疗、内镜治疗,及高压氧舱治疗。

- 就诊科室:

- 消化内科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- radiation induced bowel injury

- 疾病别称:

- 放射性直肠炎、放射性结肠炎、放射性小肠炎

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肠穿孔、肠梗阻、腹腔脓肿、结肠癌、盆腔脓肿、直肠癌

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 恶心、呕吐、腹泻、排出黏液便、血样便

- 好发人群:

- 瘦弱的老年女性、既往有腹部或盆腔手术者、患有血管闭塞性疾病者

- 常用药物:

- 硫糖铝、硫糖铝、柳氮磺胺吡啶、美沙拉嗪、巴柳氮

- 常用检查:

- 直肠指检、结肠镜检查、肠道X线检查

根据病变部位可以分为:

放射性小肠炎,病变累积小肠。

放射性结肠炎,病变累积结肠。

放射性直肠炎,病变累积直肠。

根据发病时间长短、发病缓急可以分为:

急性放射性肠炎

急性放射性肠炎主要表现为腹泻、里急后重、粘液便的症状。

慢性放射性肠炎主要表现为

慢性放射性肠炎主要表现为反复发作的腹痛、腹泻、便血等症状。

根据涉嫌来源位置不同,可以分为:

外照射放射性肠炎,射线来源放置在体外。

内照射放射性肠炎,射线来源放置在体内。

放射性肠炎的主要致病因素是放射治疗,照射剂量越高,则该病的发病率越高。放射性肠炎好发于瘦弱的老年女性、既往有腹部或盆腔手术者、患有血管闭塞性疾病者,此外,与不同部位对放射的敏感性差异,及其他基础病,比如糖尿病、动脉硬化、高血压等相关。

放射治疗

放疗剂量低于3000rad时很少发病,在4200~4500rad时发病率逐步上升,在5周内照射量超过5000rad时发病率约为8℅。发病早期肠黏膜细胞的更新收到抑制,此后小动脉壁肿胀、闭塞,引起肠壁缺血、黏膜糜烂。

不同部位对照射的耐受性不同

直肠>小肠、结肠>胃,当照射剂量大于肠道某个部位的耐受量时,则更容易发病。

不同部位活动度不同

回肠末端和结肠远端解剖位置较固定,更容易受照射的损害;炎症或术后黏连使肠处于半固定状态,限制肠道活动,增加了肠段的照射量,使发病率增加。

子宫切除,子宫全切后,直肠所受到的照射剂量更高。

动脉硬化、糖尿病、高血压此类疾病易导致血管病变,照射后更易引起肠道损害。

放射性肠炎是一种放射治疗引起的并发症,接受过盆腔肿瘤放疗的患者,其放射性肠炎的发病率高达20%,且多发生在放疗后6~24个月。照射剂量在3000rad以下时很少发病,在达到7000rad以上则发病率骤升。

瘦弱的老年女性

此类人群软组织少,阻碍放射线的自我保护机制少。

既往有腹部或盆腔手术者

后多易存在粘连,使肠道相对固定,从而增加了肠段的单位面积照射剂量。

患有血管闭塞性疾病者

放射治疗后,原存在闭塞的血管会进一步发生闭塞,加重缺血,使肠壁损伤的几率增加。

盆腔肿瘤接受放疗者

直肠的移动性差,而且盆腔部位疾病采用放射治疗较多,因此更易发生放射性直肠炎。

放射性肠炎可出现恶心、呕吐、食欲差、贫血等表现,病情严重者还可发展为肠梗阻、肠穿孔、腹腔或盆腔脓肿、结肠癌、直肠癌等并发症。

放射性肠炎可出现恶心、呕吐、食欲差、腹胀、腹泻,多为黏液便或血样便等表现。

病变累计直肠者还会伴有里急后重感。

持续便血者可引起贫血。

病变累及小肠时可出现剧烈腹痛、血样腹泻、脂肪泻。

肠穿孔

大剂量照射可以导致小肠、结肠或直肠出现溃疡而穿孔,部位多见于盲肠、阑尾和升结肠,表现为突然剧烈的腹痛、腹胀、发热、寒战等。

肠梗阻

晚期肠壁发生纤维化,可导致肠腔狭窄或肠袢缠绕而发生肠梗阻,表现为停止排便、排气、腹痛等。

腹腔或盆腔脓肿

大剂量照射治疗可导致肠道出现溃疡或穿孔,肠穿孔可引起腹膜炎、腹腔或盆腔脓肿。严重者还可以与相邻的脏器形成瘘管,如直肠小肠瘘、直肠阴道瘘等。

结肠或直肠癌

放射性肠炎可诱发结肠癌或直肠癌。

当患者出现恶心、呕吐、腹泻、脱水等症状时,建议到消化内科、急诊科就诊,通过直肠指检、结肠镜检查、肠道X线等检查进行确诊,该病的临床症状缺乏特异性,需要与结直肠、直肠癌等疾病鉴别。

患者出现腹泻、恶心、呕吐时需及时就诊。

对于接受过放射治疗的患者,如果出现腹泻、腹痛、便血症状,且按普通肠炎治疗效果欠佳者,需考虑该病,应立即于正规医院就诊。

患者出现腹部不适、稀便,患者优先考虑去消化内科就诊。

患者如果病情重,腹泻、呕吐次数多,出现明显脱水时,建议到急诊科就诊。

是否接受过腹部、盆腔的放射治疗?

目前都有什么症状?(如腹胀、腹痛、腹泻等)

是否自行用过药?

既往有无其他的病史?

症状是从什么开始的?

直肠指检

直肠指检可检测出患者是否出现直肠前壁水肿、增厚、变硬、溃疡、狭窄或瘘道。

结肠镜检查

通过电子结肠镜可直观的看到肠道黏膜的情况,如是否出现黏膜充血、水肿、颗粒样改变和脆性增加,触及易出血;肠道溃疡可呈斑片状或钻孔样,大小不等,也可以摘取部分肠道黏膜做组织活检,可有助诊断,但应谨慎,防止穿破。

肠道X线检查

肠道X线检查可显示结肠黏膜是否呈细小的锯齿样边缘,皱襞不规则,肠壁僵硬或痉挛。肠段是否出现狭窄、溃疡和瘘管形成,少数溃疡边缘的黏膜可隆起。

放射性肠炎的诊断一般不难,需要仔细询问病史、临床表现、影像学检查等:

有腹部或盆腔放射治疗的病史。

结合临床表现,恶心、呕吐、腹泻、排出黏液或血样便。

影像学检查,可见肠段狭窄、溃疡和瘘管形成。

用过以上表现有助于确诊放射性肠炎。

结肠癌

结肠癌患者表现为恶心、呕吐、黄疸、呼吸困难、头晕头痛或骨转移部位的疼痛等,肠镜检查可见癌性病变,放射性肠炎通过肠镜检查可直观的看到肠道黏膜充血、水肿,无癌性病变,以此可以相互鉴别。

直肠癌

患者表现为便意频繁、排便习惯改变、排便前肛门下坠感,肠镜可见癌性病变;放射性肠炎炎可出现恶心、呕吐、食欲差、贫血等表现,肠镜检查无癌性病变,通过临床症状和肠镜检查有助于鉴别诊断。

放射性肠炎具有自限性特点,临床治疗中应综合症状和肠镜结果,尽量以非手术治疗为主,避免并发症的发生。对于病情反复、内科治疗无效的患者,则需要外科手术治疗,当然,也需要严格把控适应症,以提高患者的长期生活质量为最终目标。

放射性肠炎急性期应卧床休息,轻症脱水患者可以口服补液盐,中、重症患者需要静脉补液。

硫糖铝

胃肠黏膜保护剂,可以保护黏膜,减轻放疗损伤,很少出现不良反应,有的患者可出现便秘、腹泻、恶心、呕吐等。

谷氨酰胺

具有增强胃黏膜防御因子含量的作用,可以维持肠道黏膜正常结构和功能、提高肠道免疫力等,放疗过程中应用谷氨酰胺可明显减少放射性肠炎的发生率,偶有恶心、便秘、腹泻等症状。

氨基水杨酸制剂

柳氮磺胺吡啶

是磺胺类抗菌药,其有效成分主要是5-氨基水杨酸,过敏反应较常见,临床主要表现为药疹、药物热、肌肉关节疼痛等,也可能出现中性粒细胞减少或缺乏症、贫血等。

美沙拉嗪

该药物可作用于严重黏膜,抑制引起炎症物质的形成,对肠壁有明显的消炎作用,可能会引起轻微的胃部不适,偶有恶心、头晕、头痛等。

巴柳氮

该药物进入肠道后分解释放出5-氨基水杨酸是主要的有效成分,可以抑制炎症作用。常见的不良反应有腹痛、腹泻、食欲不振、便秘、腹胀、咳嗽等。

美沙拉嗪

该药物有效成分是5-氨基水杨酸,需要进入肠道后分解出来,可以抑制炎症作用。腹泻是最常见的不良反应,但多比较短暂,减量后症状可缓解。其他不良反应还可出现恶心、头痛、皮疹等。

肾上腺皮质激素类

泼尼松

具有抗炎、抗过敏、免疫抑制作用,大剂量应用容易引起糖尿病、消化道溃疡和类柯兴综合征症状。

氢化可的松

具有抗炎、免疫抑制作用,长期大量应用可产生满月脸、水牛背、高胆固醇血症、高血糖、骨质疏松、痤疮等,此外还可能诱发或加重感染。

益生菌制剂

双歧杆菌三联活菌

该药物可直接补充人体正常生理细菌,调整肠道菌群平衡,抑制肠道致病菌,基本无不良反应,但需注意冷藏保存,冷水、温水服药。

复合乳酸菌

该药中含有乳酸杆菌、嗜乳酸杆菌、乳酸链球菌,可以抑制肠道内腐败细菌的繁殖,调整肠道菌群,防止肠内发酵,减少胀气,偶会出现皮疹的不良反应。

抗生素

甲硝唑

对厌氧菌有较强的抗菌作用,对阿米巴原虫、滴虫也有较强的杀灭作用,该药高剂量时可引起癫痫发作和周围神经病变。此外还可能出现恶心、呕吐、腹泻、味觉改变等消化道症状。

环丙沙星

该药对需氧革兰阴性杆菌具有良好的抗菌作用,胃肠道的不良反应最常见,可变现为腹部不适、腹痛、腹泻、恶心等。此外,还可出现头晕、头痛、嗜睡、皮疹、静脉炎、关节疼等不适。

止泻药

蒙脱石散

该药对消化道内的病毒、细菌及其产生的毒素有固定、抑制作用,对消化道黏膜有覆盖能力,可以提高黏膜屏障对攻击因子的防御作用,偶见便秘、大便干结等不良反应。

洛哌丁胺

可以抑制肠道平滑肌收缩,减少肠道蠕动。不良反应多比较轻,可出现皮疹、口干、腹胀、食欲不振、恶心、呕吐等,对于合并肠狭窄和肠梗阻的患者应当避免应用止泻药物。

患者出现肠穿孔、肠梗阻、肠瘘、肠道大出血等严重并发症时,需要手术治疗。

内镜治疗

内镜治疗包括氩离子凝固治疗、激光治疗、甲醛凝固治疗,其中氩离子凝固治疗是目前应用最多的治疗方法。

氩离子凝固治疗是采用单电极的技,将氩离子通过电流非接触性得作用于病变表面,其深度不超过3mm,不易穿孔,而且氩离子束可以自动导向需治疗的组织表面,对病灶进行全方位的治疗,有效率约为83%~100%,平均治疗次数为1~4次,副作用较少。

高压氧舱治疗

该治疗方法可改善放射性直肠炎因血管内皮损伤导致的组织缺血、缺氧,提高血氧含量,减轻组织损伤,加快溃疡愈合,促进组织修复。

放射性肠炎患者经过对症治疗部分可以治愈,但会影响患者寿命,积极治疗可延长寿命。建议患者遵医嘱定期复查,避免病情复发。

轻症放射性肠炎可治愈,症状较重者则难以治愈。

症状较重的放射性肠炎会影响自然寿命,死亡率为22%,但积极治疗可以提高升高生活质量,延长寿命。

放射性肠炎疾病活动期如感不适,可随时就诊,病情稳定后可15~30天复查一次,复查内容主要是内镜检查或肠道X线检查,观察病变情况。

放射性肠炎需要注意饮食卫生,均衡营养,以容易消化的食物为主,忌食生冷、辛辣、刺激性食物,忌烟忌酒,避免食用过敏食物。

注意饮食卫生,避免饮用生水和食用生菜,避免在外进餐。

进食以软食为主,避免坚硬、粗糙、辛辣、变质的食物,比如花椒、胡椒、生姜、大蒜、辣椒、隔夜食物等。

宜低纤维、低脂、高热量、高蛋白饮食,比如鱼肉、精瘦肉、蛋类、奶类。

急性发病的患者早期饮食以米汤、菜汤等流质饮食或少渣饮食为主,待病情好转后可逐步转为米粥、稀饭等半流质饮食,直至恢复到正常饮食。

放射性肠炎患者要保持情绪愉悦,避免熬夜、劳累,不要过分紧张,注意观察大便次数,如果确诊为放射性肠炎,应暂停放射治疗,避免病情加重。

作息

早睡早起,避免熬夜,注意休息。

运动

疾病早期以卧床为主,恢复期可以适度活动,以不感到疲劳为度。

用药

遵医嘱按时按量用药,不可随意调整药量。

饮食习惯

尽量避免外出就餐,保证食物新鲜、干净,并且注意个人卫生。

注意观察大便次数、粪质的改变,食欲、食量的改变,及体力的变化,及时发现病情变化。

对于腹部、盆腔恶性肿瘤后行放射治疗的患者,治疗期间应进行筛查,早期发现,早期治疗。在未确诊前预防应增强体重,增强体质来预防放射性肠炎。

腹部、盆腔恶性肿瘤后行放射治疗期间,可以通过早期行结肠镜来筛查是否患有放射性肠炎。

体形消瘦者注意增加体重,提高对放射的耐受性。

饮食上以清淡易消化的食物为主。

规律作息,适当运动,增强体质。

4430点赞

参考文献

[1]李宁.放射性肠炎的病程和外科治疗[J].中国实用外科杂志,2004,024(007):385-389.

[2]李荣富(综述),孙涛(审校).放射性肠炎发生机制的研究进展[J].医学综述,2011,17(2):257-259.