色素沉着绒毛结节性滑膜炎

色素沉着绒毛结节样滑膜炎是一组罕见的源于关节和腱鞘内衬组织的良性肿瘤,多发于膝关节,其次为髋关节、踝关节、肩关节、肘关节等,手腕小关节及跖趾等小关节也可发生。根据病变损害范围可分为局限型和弥漫型,后者更常见,且具有复发、恶变和转移的特点。

- 就诊科室:

- 骨科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Pigmented villonodular synovitis,PVNS

- 疾病别称:

- 色素沉着性绒毛结节性滑膜炎、色素绒毛结节性滑膜炎、色素性绒毛滑膜炎

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 关节血性积液、骨破坏

- 治疗周期:

- 手术患者为短期治疗,复发者治疗周期不定

- 临床症状:

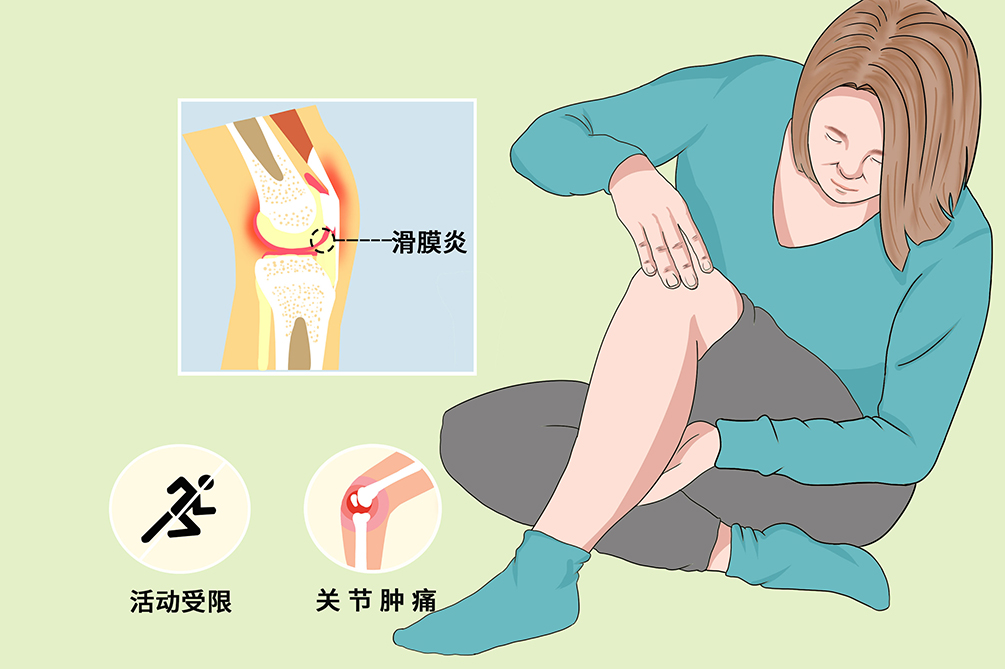

- 关节肿胀、关节疼痛、关节活动受限

- 好发人群:

- 青壮年

- 鉴别诊断:

- 退行性骨关节炎、滑膜骨软骨瘤病、滑膜肉瘤、滑膜血管瘤

- 常用检查:

- X线检查、CT检查、MRI检查、病理学检查

根据病变损害范围分为:

局限型

较少见,约占全部色素沉着绒毛结节样滑膜炎的25%,病变局限,多发生于手等小关节,预后良好,复发率低,关节镜下手术治疗效果较好。

弥漫型

占全部色素沉着绒毛结节样滑膜炎的75%,病变范围广泛,呈弥漫性和侵袭性生长,最常累及大关节的滑膜,80%发生于膝关节,难根治,预后不良,易复发,可恶变,需关节镜下手术配合关节放疗。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎的病因至今仍不清楚,目前认为可能与机体对未知物质的炎症反应和脂质代谢紊乱等有关,也有研究认为反复的关节损伤、出血等因素可能会加重病情,进而产生症状。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎的病因尚不清楚,目前有脂质代谢紊乱或炎症反应等学说,即未发现色素沉着绒毛结节性滑膜炎与血脂增高密切相关。也有肿瘤学说认为该疾病是慢性增生性炎症过程的特殊形式,而该病虽有炎性细胞浸润,但不能解释其具有肿瘤特性的原因,上述两种学说均未得到明确证实。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎是一种罕见疾病,发病率为1.8/100万,好发于青壮年,男女发病率无明显差异,但发生在腱鞘者以女性较多,各年龄均可发病,常见发病年龄为20~40岁。

20~40岁青壮年。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎起病缓慢,病程较长,临床表现没有特异性,主要表现为弥漫性肿胀、关节交锁、疼痛、骨侵蚀和关节破坏。局部检查可触及肿胀的关节,有压痛,滑膜呈海绵样感觉,关节积液征阳性,关节穿刺可抽出血性或棕褐色液体。

局限型色素沉着绒毛结节性滑膜炎

多发生于手指等小关节,发生于掌指关节、腕关节、踝关节等处肌腱周围者,表现为局部肿胀,并可有神经肌腱受压、关节活动受限等。

弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎

多发生于膝关节、髋关节等大关节,主要表现为关节肿胀,活动时可有疼痛。

部分患者可出现局部皮温略增高、关节活动轻度受限。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎可并发关节血性积液和骨破坏,表现为局限性骨密度减低、骨小梁稀疏或模糊、骨皮质虫蚀状或筛孔状、骨质局部缺损或结构消失。

由于色素沉着绒毛结节性滑膜炎起病隐匿,病程缓慢,临床表现不具有特异性,表现的关节肿胀和轻微疼痛等症状,容易和骨关节炎等疾病混淆,故而易被患者忽视,延误病情。因此,当出现关机肿胀、疼痛、活动受限等症状时,应及时就医。

无明显病因、诱因,出现关节肿胀,伴或不伴有关节的轻度疼痛、关节活动受限等症状,尤其为20~40岁的中青年人,即应及时就医。

大多患者优先考虑去骨科就诊。

若患者已进行过治疗后出现复发,如关节肿胀再次出现等,可就诊于肿瘤科。

若患者术后出现关节功能障碍,可就诊于运动康复科。

因为什么来就诊的?

目前具体有哪些症状?(如关节肿胀、活动受限等)

上述症状是否为持续性?是否有进行性加重?如为间歇性,症状于何种情况下产生?如具体某一种运动后,症状每次产生持续的时间为多久?

哪些动作会加重或缓解症状?

既往有无其他的病史?

X线检查

X线检查对于色素沉着绒毛结节性滑膜炎的早期诊断价值低,20%表现为阴性,部分患者早期可见关节弥漫性或局限性肿胀,周围可见结节阴影,无明确骨破坏。约51%的病例有骨与软骨异常,骨质侵蚀发生在滑膜压迫较紧的区域,关节面出现压迫性侵蚀,以髋关节为著。

CT检查

CT检查对关节侵犯范围,尤其是骨质受累情况优于X线,表现为关节内及周围的软组织肿块,无钙化,可显示骨侵蚀情况。此外,还可显示关节囊积液,周围略高于肌肉密度的增厚滑膜。

MRI检查

MRI检查具有很高的软组织分辨率,对于滑膜、韧带、软骨、脂肪垫等软组织显示效果好,对于色素沉着绒毛结节性滑膜炎最为敏感,且具有一定的特异性。

病理学检查

病理学检查为诊断本病的金标准,还能为和血友病性关节炎、类风湿关节炎等的鉴别提供依据。通过检查可见,局限型色素沉着绒毛结节性滑膜炎表现为部分关节滑膜单个带蒂的黄色,或棕黄色结节状突起。弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎表现为滑膜弥漫性增厚和绒毛结构,增粗的绒毛相互融合呈肉芽肿性结节,表面突起的绒毛粗细、长短不一,色素沉着明显。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎由于起病隐匿,缺乏典型临床症状,常易漏诊甚至误诊,其诊断需影像学检查和临床表现相结合,影像学检查以MRI检查上含铁血黄素的长T1、短T2信号为特点,而病理学检查结果可直接确诊。

退行性骨关节炎

退行性骨关节炎主要见于中老年患者,X线检查可见骨质增生、骨赘形成,周围软组织肿胀不明显,且可伴有骨质疏松,而色素沉着绒毛结节性滑膜炎的发病年龄为青壮年,且骨质虽有硬化边,但一般无骨赘形成,无骨质疏松。

滑膜骨软骨瘤病

滑膜骨软骨瘤病也多见于青壮年,但男比女多。该病同样好发于膝关节,其余依次为髋关节、肘关节、踝关节、肩关节和腕关节。该病滑膜增厚不明显,通过影像学检查即可区分,X线检查或CT检查可见散在钙化,而色素沉着绒毛结节性滑膜炎多无钙化,且MRI检查上滑膜骨软骨瘤病无含铁血黄素的短T2表现。

滑膜肉瘤

滑膜肉瘤为恶性肿瘤,多见于15~40岁,男性多于女性,常见发病部位是四肢大关节旁软组织,影像学表现为关节旁软组织肿块、边缘性钙化,MRI检查肿瘤内常出现高、中、低三种信号混合存在,为该病的MRI影像学特点,而色素沉着绒毛结节性滑膜炎可同时侵及关节内外组织,MRI检查上因含铁血黄素而表现为长T1、短T2。

滑膜血管瘤

滑膜血管瘤是一种罕见的发生于滑膜表面良性血管增生性病变,好发于儿童或青少年,以男性多见,同样以膝关节多见,其次为肘关节、手,临床上表现为反复疼痛,但部分患者疼痛不典型。MRI检查上可见杂乱、粗大的留空血管影,且与色素沉着绒毛结节性滑膜炎比较滑膜增生不明显,CT检查偶可见细小的静脉石。

根据色素沉着绒毛结节性滑膜炎的类型、发病部位和疾病进展等的不同,选择的治疗方式也不同,局限型色素沉着绒毛结节性滑膜炎的最佳治疗手段是边缘切除术。对于弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎很难根治,理想的治疗是滑膜近乎全部或全部切除术,手术无法切除全部滑膜时可配合放射治疗,也可达到治疗目的。对于骨关节破坏明显的,可行关节成形术。

本病一般无需药物治疗。

不同类型的色素沉着绒毛结节性滑膜炎具体的手术术式也不同。

局限型色素沉着绒毛结节性滑膜炎

由于局限型色素沉着绒毛结节性滑膜炎病变局限、不易复发等特点,通常进行关节镜下手术切除或关节镜辅助下小切口切除,这种类型创口小、预后好,局限型色素沉着绒毛结节性滑膜炎手术切除的复发率,明显低于弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎。

弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎

由于弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎病变范围广泛,呈弥漫性、侵袭性生长,多累及整个关节或关节滑囊,手术不易彻底切除病变,故多采用开放性手术,且为滑膜全部或近乎全部切除术。以膝关节为例,多采用前后侧联合入路开放性手术,但开放性手术创伤大,且术后并发症多。对于骨关节破坏严重者,可考虑行关节置换术,以膝关节置换术和髋关节置换术多见。

对于弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎患者,由于病变范围广泛,病灶不易切除干净,且病变具有易复发特点,多需手术治疗后6~8周后配合放射治疗作为辅助治疗,配合放射治疗的弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎患者复发率减低,放射治疗可分为关节外放疗和关节内放疗。

关节外放疗

一般于弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎术后6~8周后开始进行,采用直线加速器或60钴治疗机进行放射治疗,但具体放疗剂量存在争议。

关节内放疗

关节内放疗是通过向关节内注射半衰期短的放射性同位素胶体进而达到治疗的目的,目前应用较多的是165Dy或者90Y,但关节内放疗在临床应用不如关节外放疗多。

手术后可采取运动康复训练等恢复关节功能。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎患者积极进行手术切除可有效缓解症状,预后相对较好。但如果手术切除不彻底,容易反复发作。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎可以治愈,但是具有复发的可能,且以弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎易复发。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎是一组良性肿瘤,一般不会影响自然寿命,但弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎具有恶变的可能性,如发生恶性,则寿命可能会有缩短。由于恶变率低,现无具体报道具体寿命缩短时间。

局限型色素沉着绒毛结节性滑膜炎一般预后良好,无明显后遗症。弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎由于手术切口较大,可发生关节粘连、僵直,影响关节功能。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎因为具有复发的风险,在该病治疗结束后应每年进行复查,复查时应进行CT检查或MRI检查。此外,如患者再次出现了关节肿胀的情况,应及时就诊,判断是否为复发。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎平时无饮食要求,但是在手术进行前和手术后恢复期内需要注意饮食。这段时间内患者应注意营养均衡,术后还应该注意避免进食辛辣食物,以免刺激伤口。

手术前饮食要注意营养均衡,注意维生素、蛋白质的摄入,如蔬菜、豆制品。

手术切口未完全愈合前,应避免进食辣椒等辛辣、刺激食物,此外,还应注意避免进食油腻的食物。

手术前后要注意戒烟限酒,以免影响切口愈合。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎发生在膝关节最常见,其次为髋关节和踝关节,故应注意术前和术后的护理,确保患者作息规律。此外,术后还应注意防止患处发生细菌感染,进行关节锻炼和康复运动。

目前认为损伤可导致色素沉着绒毛结节性滑膜炎的病情加重,因而患者应注意避免让患处剧烈运动,也不宜有过多运动量或强体力劳动。

注意关节保暖,尽量避免受凉。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎由于进行了手术治疗,且弥漫型色素沉着绒毛结节性滑膜炎的手术切口多较大,术后应注意适时活动、锻炼,一方面防止久卧导致下肢血栓形成,另一方面适时进行患肢的康复运动锻炼将有助于加快关节功能的恢复。

由于色素沉着绒毛结节性滑膜炎的病因、发病机制和诱因至今尚不明确,因此,该病目前没有特异、有效的预防方法,仅能为早发现、早治疗。

色素沉着绒毛结节性滑膜炎起病隐匿,病程缓慢,通常难以及时发现,故患者一旦出现关节不适症状,要早期就诊,明确病因,可避免疾病进展,获得更高的治疗效果。

该病病因不明,尚无有效预防措施。

4879点赞

参考文献

[1]陈孝平.外科学第2版[M].北京:人民卫生出版社,2010.

[2]陈孝平,汪建平,赵继宗.外科学第9版[M].北京:人民卫生出版社,2018:716-717.

[3]韩萍,于春水.医学影像诊断学第4版[M].北京:人民卫生出版社,2016.