低眼压性青光眼是一种慢性、进行性视神经损害的高致盲眼病,此类型青光眼由于病程长,病变进展缓慢且发病初期患者症状并不典型,往往易被忽视,中晚期主要临床表现为视力下降、视野改变等。目前该病的治疗原则为局部降眼压,改善眼底血液循环、营养视神经及积极治疗全身疾病,必要时手术治疗。

- 就诊科室:

- 眼科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- low tension glaucoma

- 疾病别称:

- 正常眼压性青光眼

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 视功能损害、视神经萎缩

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

- 视力下降、视野改变

- 好发人群:

- 40岁以上的人群

- 常用药物:

- 噻吗洛尔、贝特舒、贝他根、卡替洛尔

- 常用检查:

- 眼压检查、眼底检查、视野检查、光学相干断层扫描检查、彩色立体眼底照相

低眼压性青光眼的病因十分复杂,目前为止其确切的病因不明,其发病主要与血管因素、视盘局部解剖因素、机械因素、自身免疫缺陷机制和眼压调节机能异常等有关,该疾病好发于40岁以上的人群。

血管因素

目前研究认为低眼压性青光眼视神经损害的主要原因是缺血,全身血流动力学异常,血压和眼压动态失衡致眼灌注压降低。或者血液流变学异常致视盘血灌注不良,局部或全身血管病导致视盘小血管梗塞而导致视盘缺血。

视盘局部解剖因素

低眼压性青光眼患者视盘的筛板较薄,筛孔较大,尤以视盘上、下极明显;筛板细胞外基质如胶原蛋白,弹性硬蛋白等的构成和含量均有异常,导致筛板对眼压的抵抗力下降,受压后易于塌陷、扭曲导致视神经纤维压迫受损或小血管受压扭曲而供血不足视神经受损。

机械因素

低眼压性青光眼发病过程中眼压仍起一定的作用,并认为可能眼压高峰或夜间眼压上升未被发现之故。有学者发现,低眼压性青光眼存在较严重的视盘和视野损害,出现在眼压较高的眼,故推测眼压是低眼压性青光眼视功能损害的因素。

自身免疫缺陷机制

国外研究报道,约30%的低眼压性青光眼伴有自身免疫缺陷性疾病,包括关节炎、甲状腺炎及血清中抗异型蛋白抗体水平增高等。由于自身免疫调节功能障碍,有可能导致视网膜及视神经纤维中某些成分而有自身抗原性,进一步引发免疫反应,终至视神经及视网膜损伤。

眼压调节机能异常

一般认为,维持眼压在一定范围内变动的系统称为眼压调节系统,眼压中枢通过副交感神经调节“效应器官”(睫状体和脉络膜血管)调节眼压。眼压调节机能异常可对视神经产生损害。

低眼压性青光眼是一种常见的青光眼类型,约占多见于40岁以上者,女性多于男性,单眼或双眼发病。国外研究报道,43~54岁发病率为0.2%,75岁以上为1.6%。

低眼压性青光眼好发于40岁以上的人群,此类人群随着年龄的增长,机体免疫力下降,随着用眼情况的增加,自身调节不及时,所以容易出现此疾病。

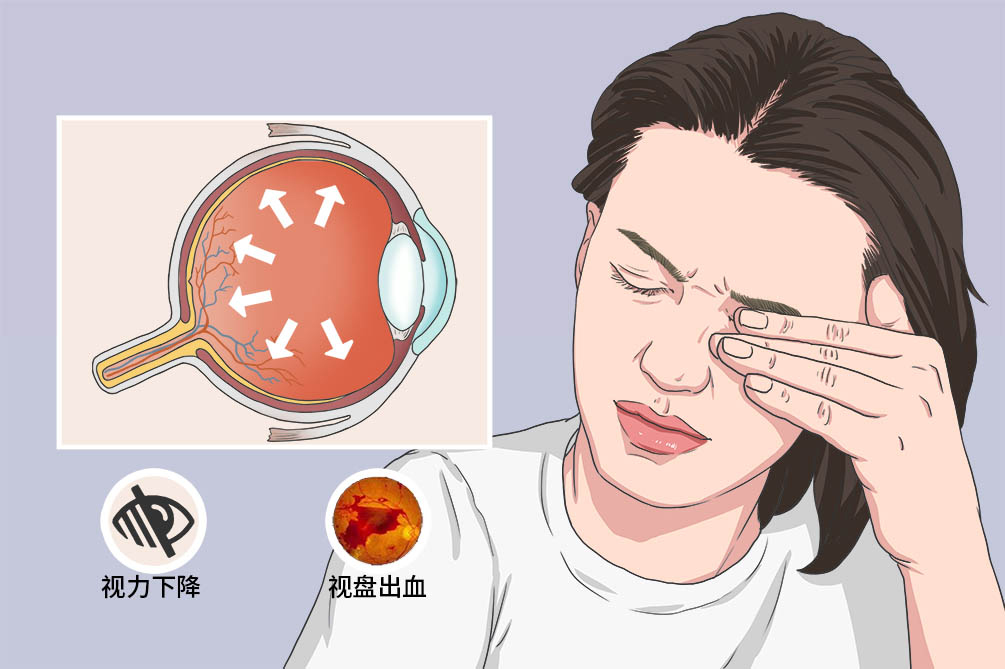

低眼压性青光眼起病非常隐蔽,由于缺乏主觉症状,疾病发展到中、晚期可有视力下降、视野改变等症状,其主要临床特征为具有典型的青光眼视野和视乳头改变,但眼压始终不高;病情进展较慢性单纯性青光眼快,且易影响中心视力,房角呈开放型,可引起视功能损害、视神经萎缩等并发症。

该疾病发病隐匿,无明显自觉症状。当疾病进展到中晚期,患者可出现视力改变、眼压波动前房角改变等症状。

视力改变

中心视力受损多在进展期和晚期,由于低眼压性青光眼患者多为老年人,部分患者的视力下降多与白内障、黄斑病或屈光改变有关。

眼压波动

眼压水平在统计学正常范围内(<21mmHg),部分患者均在正常上限值范围内波动。24h眼压波动较大,差值多>8mmHg(或7mmHg),仰卧位比坐位眼压高。

前房角改变

前房深度正常,宽角。

视盘改变

视杯较大、较深、较苍白。

盘沿较薄,以下方和颞下方明显。

视盘出血,主要见于视盘上方。由于视神经组织血管的梗塞或功能不全引起的,与新的视野缺损有关,常在视盘凹陷扩大的过程中出现,是视神经损害恶化的继发现象。

视神经纤维层缺损,早期常为局限性视神经纤维层缺损,或认为常出现在视野缺损之前,有高度特异性,提示视神经损害,常出现在早期,有利于早期诊断;晚期则出现弥漫型视神经纤维层缺损。

视盘周围半月环或晕,为裸露的脉络膜或巩膜。

眼底荧光血管造影充盈缺损,可为相对性或绝对性、或由相对性转为绝对性,提示有视野损害,多发生在视盘下方,为局限的节段性充盈缺损。此外,视盘周围脉络膜低荧光,可能是低眼压性青光眼所特有的荧光改变,且与视神经纤维层的缺损的部分相一致。

视野缺损发生较早,较多靠近固视点,为5度以内的浓密暗点,坡度更陡峭,且更多更早侵犯固视点视野。

可有血液流变学或血流动力学的异常,如眼动脉血和眼灌注压偏低,彩色超声多普勒检测可见眼动脉和视网膜中央动脉的收缩期最大血流速度,舒张期血流速度及平均血流速度增多低于正常人,而阻力指数增大。

低眼压性青光眼常伴有全身血液流变学和血流动力学异常或危险,且发生率较高。血液流变学异常有全身表观黏度、血浆黏度、全血黏弹性和红细胞比容等;血流动力学异常或危象有低血压、动脉硬化、偏头痛、糖尿病、冠心病或脑中风等。

视功能损害

患者视功能损害,如色觉、对比敏感度、运动视觉、P-ERG等,出现视功能指标异常,晚期可以引起视神经萎缩。

低眼压性青光眼起病非常隐蔽,患者一般无自觉症状,大部分由于健康体检发现,部分患者因视力下降、视野改变等症状就诊,医生会根据情况进行病史资料、症状和辅助检查来明确诊断低眼压性青光眼。

如果出现视力下降、视野改变需要及时就诊,当出现近视、低血压、偏头痛等症状时需要立即就诊。

患者应优先考虑去眼科就诊。

有无眼部外伤及手术史

目前都有什么症状?(如视力下降、视野改变等)

是否有以下症状?(近视、低血压、偏头痛等)

有无曾经长期使用激素治疗的病史?

有无家族遗传疾病史?有无药物过敏史?

眼压检查

正常人的眼压稳定在一定范围内,以维持眼球的正常形态和眼睛的视觉功能。正常眼压的范围为1.47-2.79kPa(11-21mmHg)。

前房角镜检查

前房角的宽窄及其在眼内压波动时的宽度变化情况,对诊断和治疗各种青光眼有重要价值。

眼底检查

检查玻璃体、视网膜、脉络膜和视神经疾病的重要方法。

视野检查

可以了解青光眼病的进展、治疗效果及预后。

光学相干断层扫描检查、彩色立体眼底照相

可以早期发现青光眼特征性视乳头改变和视网膜神经纤维层缺损。

出现以下情况可视为该疾病的诊断标准:

青光眼性视盘损害和神经纤维缺损。

一般2次或以上24h眼压测量其均峰值<21mmHg。

与神经纤维层缺损相对应的青光眼性视野损害。

前房角开放。

排除其他可能导致视神经损害和视野缺损的有关疾病。

青光眼性损害逐渐进展。

原发性开角型青光眼

即在没有明显的原因、并且前房角开放的情况下,发生青光眼性视神经病变和相对应的视野缺损,最终可能导致失明。可通过监测24小时眼压来明确诊断。

其他青光眼

皮质类固醇性青光眼、青睫综合征、色素播散综合征、眼外伤及葡萄膜炎继发的青光眼均可能有一过性的眼压升高,然后恢复静止状态。可以通过询问病史、眼部检查来排除。

缺血性视神经病变

起病较急,有视力突然下降,常伴有头痛,眼痛等不适;视盘的苍白范围大于凹陷,盘沿呈苍白色;视野损害常累及到固视点,并呈水平半盲或象限盲,但不以水平中线或垂直中线为界,从水平半盲或象限盲伸出一条弧形缺损与生理盲点相连,视野缺损的程度大于视杯凹陷。眼底荧光血管造影:缺血性视神经病变的视盘荧光,早期表现为小血管扩张异常荧光渗漏,使视盘呈边界模糊的高荧光,到晚期可呈现充盈迟缓及低荧光等。而低眼压性青光眼起病隐蔽,病情发展缓慢;青光眼性视盘萎缩凹陷仅是视杯扩大变深,残留的盘沿仍呈淡红色。可通过眼底和视野等检查来明确诊断。

近视

通过三面镜用裂隙光仔细检查视盘凹陷的形态、大小及有无引起视野缺损的视网膜脉络膜病变来鉴别。近视眼的视盘凹陷不会产生像低眼压性青光眼视盘那样的绝对性充盈缺损。

低眼压性青光眼治疗原则为局部降眼压,改善眼底血液循环、营养视神经及积极治疗全身疾病,必要时手术治疗。

肾上腺素受体阻滞剂

目前临床应用较多的有噻吗洛尔、贝特舒、贝他根及卡替洛尔,主要通过抑制房水生成发挥作用,适用于开角型青光眼、高眼压症。单用易产生耐受,交替使用效果较好。哮喘、心脏衰竭患者应慎用。倍他洛尔具有局部麻醉作用,局部副作用较噻吗洛尔大。

前列腺素类衍生物

是一种新型的治疗青光眼的药物,药理机制为增加葡萄膜巩膜外流,降低睫状肌束间的液流阻力,从而促使房水外流而降低眼压,可使基础眼压下降20%~40%。目前国内常用的有适利达和苏为坦。常规剂量下疗效优于噻吗洛尔,已逐步成为开角型青光眼的一线用药,由于可能存在潜在风险,孕妇患者尚不宜使用。

肾上腺能激动剂

药理为兴奋α和β受体,抑制房水生成和增加葡萄膜巩膜外流,有效降低眼压。包括阿可乐定、肾上腺素、溴莫尼定等。其中,溴莫尼定药效时间长、无耐药性、不良反应少,是治疗开角型青光眼的一线药物。此类药物可单独使用,30min~1h起效,3~5h达峰效应。临床上,常联合应用α和β受体激动剂,合并有心血管疾病的患者使用时仍需要密切观察。

碳酸酐酶抑制药

此类药物有乙酰唑胺和醋甲唑胺等,以口服为主,可减少碳酸氢盐的产生而减少钠和水通过睫状上皮细胞,降低房水的生成,降低眼压。

尼莫地平

本药可对开角型青光眼、正常眼压性青光眼患者的慢性临床过程有所改善,其通过扩张血管,改善视盘筛板区的血流,达到保护视神经的作用。常见的不良反应为血小板减少、血管内凝血、血肿、深静脉血栓形成、贫血、心率加快、心动过速、心动过缓、血压下降、期外收缩、头晕、头痛、头昏眼花、恶心、呕吐等症状。

对于药物控制效果不佳而病情进展明显的患者应及早行手术治疗。

滤过性手术

与药物治疗相比,滤过性手术可能更加有效延缓视神经改变的进一步发展。

激光小梁切开术

用激光将部分小梁组织切除,建立直接通向Schlemm管的通道,增加房水排出,降低眼压。

近几年开展了复合式小梁切除术,在非穿透小梁切除术基础上再在巩膜池内植入透明质酸钠生物胶,形成一个滤过池,使房水通畅外渗的同时有一些阻力,使眼压逐步降低,并保持眼球的完整性,减少了并发症,提高了手术成功率。

低眼压性青光眼患者一经确诊,应积极治疗,争取将眼压控制在目标眼压之下,争取患者在有生之年保存有效视力,若未得到及时正规的治疗,可能视力下降明显,视野缩窄。

低眼压性青光眼患者不可以治愈。

低眼压性青光眼患者一般不会影响自然寿命。

低眼压性青光眼患者可遗留视功能损害如视力、视野、色觉、对比敏感度、运动视觉、P-ERG等。

本病治疗开始后,患者至少每3~6月复查一次,随访内容包括眼底及视野检查等。

低眼压性青光眼患者平时可以吃些有利水作用的食品,多吃新鲜水果、蔬菜,保持大便通畅,戒烟、酒。

可以吃些有利水作用的食品,如赤豆、金针菜、米仁、西瓜、丝瓜等。

多吃新鲜水果、蔬菜,保持大便通畅。

戒烟、酒。

低眼压性青光眼患者住院期间需要密切观察眼压变化,护理应该涵盖用药护理、心理护理、术前护理、术后护理等。

用药护理

在青光眼治疗中,药物治疗是其基本措施。监测眼压,经医生诊治后选择合适的降眼压药物,遵医嘱切勿自行更改方案。

出院指导

患者需要在医生指导下建立正确的健康观念。

患者在住院治疗期间需要每天密切监测眼压,注意有无并发症,以便及时调整眼部用药,有问题应及时与医生沟通。

患者要正确对待疾病,了解认识情绪对眼压的影响,学会自我调节,保持心理健康,与家人同事和谐相处。

患者应按时按量用药;日常生活中保持情绪稳定,情绪不稳易影响药物降眼压的效果。

低眼压性青光眼原因不明,目前没有明确的预防方法。养成健康的生活习惯,增强体质,不要长时间阅读书报和在暗室或弱光条件下工作,不能短时间内饮用大量水,以防眼内防水增多,眼压升高。

40岁以上的人群应常规进行眼科检查,以便早发现、早治疗。

养成健康的生活习惯,每日要有足够的睡眠和休息;增强体育锻炼,加强体质;戒烟、酒。

不要长时间阅读书报和在暗室或弱光条件下工作,不能短时间内饮用大量水,以防眼内防水增多,眼压升高。

4400点赞

参考文献

[1]周冬兰.青光眼临床治疗护理研究进展[J].中国临床护理,2009,1(4):324-326.

[2]庄立.正常眼压性青光眼手术治疗的远期疗效观察[J].基层医学论坛,2017,21(20):2623-2624.

[3]韩秀清,陈杰,王金贤,尚宏.正常眼压性青光眼的研究进展[J].中国老年学杂志,2017,37(19):4942-4945.