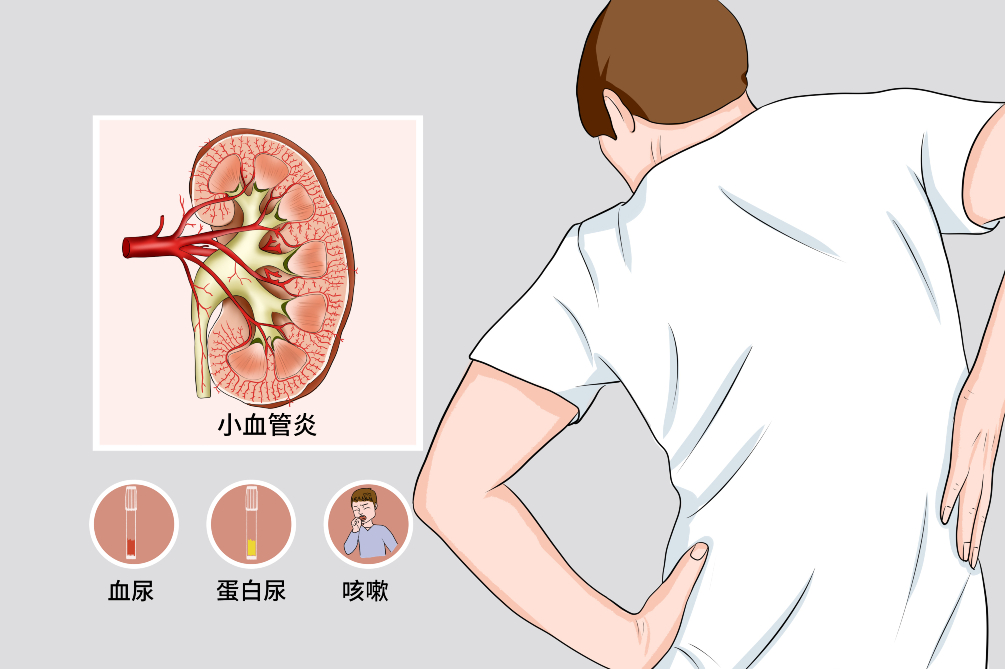

原发性小血管炎性肾损害

原发性小血管炎性肾损害是原发性小血管炎累及肾脏,导致肾小球毛细血管襻节段性纤维素样坏死和新月体形成,表现为急进型肾炎综合征,常发展为终末期肾衰竭。

- 就诊科室:

- 肾内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Primary small vessel inflammatory renal damage

- 疾病别称:

- 原发性小血管炎所致肾损害

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 有一定遗传因素

- 并发疾病:

- 肾功能衰竭、肺出血

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

- 血尿、蛋白尿、咳嗽、咯血、发热、关节肌肉疼痛

- 好发人群:

- 中老年男性、儿童

- 常用药物:

- 泼尼松、环磷酰胺、甲泼尼龙、硫唑嘌呤、吗替麦考酚酯、甲氨蝶呤

- 常用检查:

- 抗中性粒细胞胞浆抗体、肾脏超声、肾功检测、尿常规、肾穿刺活检

原发性小管炎性肾损害属于小血管炎的一种并发症,然而原发性小血管的病因尚不清楚,绝大多数属于原因不明。目前研究认为主要与遗传因素,感染,尤其是细菌感染导致抗中性粒细胞抗体、中性粒细胞和补体异常有关。

细菌感染

细菌感染可以诱导产生抗中性粒细胞胞浆抗体,中性粒细胞膜表面表达抗中性粒细胞胞浆抗体抗原,通过抗原抗体结合,激活中性粒细胞,与内皮细胞黏附,损伤血管内皮细胞,诱发小血管炎,产生肾损害。

中性粒细胞

抗中性粒细胞胞浆抗体靶抗原主要存在于中性粒细胞胞浆中,细菌感染激活中性粒细胞,浸润至肾小球,产生“中性粒细胞细胞外罗网”,粘附和损伤内皮细胞,同时活浆细胞样树突状细胞,产生干扰素α并激活B细胞产生抗中性粒细胞胞浆抗体,形成恶性循环。

补体

细菌感染过程激活补体系统,活化的补体刺激中性粒细胞表面抗中性粒细胞胞浆抗体靶抗原的表达增加,结合抗中性粒细胞胞浆抗体,激活中性粒细胞发生呼吸爆发和脱颗粒反应,释放大量过氧化物和蛋白水解酶损伤血管内皮细胞,诱发血管炎症反应。

免疫因素

常常可以由于人群的免疫力低下或者免疫功能弱会导致身体抵抗力减弱,因而会发生小血管炎,严重时可以导致患者出现肾损害。

环境及药物因素

药物和环境等多种因素均可诱导抗中性粒细胞胞浆抗体的产生。比如丙基硫氧嘧啶、米诺四环素、青霉胺等药物,可以介导敏感个体药物源性的小血管炎。此外,二氧化硅粉尘接触史是抗中性粒细胞胞浆抗体相关小血管炎发病的高危因素,46%的抗中性粒细胞胞浆抗体相关性小血管炎患者有二氧化硅粉尘暴露史。

原发性小血管炎肾损害为系统性自身免疫性疾病,可同时累及全身多个脏器,进展迅速,常常造成不可逆的肾功能损伤。既往认为该病在国外属于常见疾病,在国内属于罕见病,最近随着检测技术进步,近几年关于原发性小管炎性肾损害报道逐渐增多,表明并不属于罕见病。

在西方国家原发性小血管炎发病率为每百万人20~54例,任何年龄都可以发病,发病高峰年龄55~70岁,50岁以上人群的患病风险是50岁以下人群的3.5倍。

北京大学肾脏病研究所研究数据显示,抗中性粒细胞胞浆抗体阳性的检出率为送检血清的5%,表明该病在我国已不少见。可发生于各年龄段,但以60岁以上中老年人多见。但我国绝大多数患者确诊时间较晚,北京大学第一医院数据显示确诊的患者在出现症状后不到1/2的患者能够在3个月内确诊,其中90%的患者已经累及肾脏,3/4的患者已经出现肾功能不全。

原发性小血管炎肾损害不属于传染性疾病,无传播途径。

原发性小血管炎肾损害可见于各年龄组,但以中老年男性多见,并在儿童中有增多趋势,可能与这两类人群免疫系统功能不完善容易发生感染有关。

原发性小血管炎性肾损害属于原发性小管炎的一种并发症,临床表现除了肾脏损伤外同时还存在多个脏器损伤的症状以及并发症。

肾脏损伤表现

原发性小血管炎性肾损害可见于各年龄组,但我国以老年人多见。常有发热、疲乏、关节肌肉疼痛和体重下降等非特异性全身症状。化验ANCA阳性,CRP升高,ESR快,肾脏受累时,活动期有血尿,多为镜下血尿,可见红细胞管型。同时多会伴有蛋白尿的出现,肾功能受累常见,约半数表现为 RPGN。

肾外组织器官损伤表现

肺部病变:肺部是仅次于肾脏易于受累的脏器,临床可出现哮喘、咳嗽、咯血及气短,轻者仅痰中带血丝,重者大咯血窒息,因肺泡广泛出血而发生呼吸衰竭而危及生命。肺出血占原发性小血管炎的30%~50%。

其他器官或系统如中枢神经系统(脑梗死、脑出血)、心脏(心肌梗死)、消化系统(腹痛、出血、胰腺炎及胆囊炎)及生殖系统(睾丸炎)亦可受累,而且眼(角膜炎、巩膜炎、色素膜炎及视网膜病变)、耳(神经性耳聋)病变也不少见。

除了以上临床表现外常伴有全身症状,如不规则发热(低热或高热)、乏力、体重下降、贫血、皮肤紫癜、肌肉痛、关节痛、腹痛、消化道症状及周围神经炎等非特异症状。

肾功能衰竭

原发性小血管炎导致肾脏局灶性节段性肾小球毛细血管襻坏死和新月体形成(≥90%),肾小球毛细血管襻坏死区域肾小球基底膜断裂。包曼囊壁粘连、破裂,肾小球以外的肾小动脉呈纤维素样坏死,最终导致肾功能衰竭。

肺出血

肺部病变是仅次于肾脏易于受累的脏器,临床可出现哮喘、咳嗽、咯血及气短,轻者仅痰中带血丝,重者大咯血窒息,因肺泡广泛出血而发生呼吸衰竭而危及生命。肺出血占原发性小血管炎的30%~50%。胸部影像学检查可见阴影、空洞和肺间质纤维化,呈小叶肺炎样阴影或广泛肺泡出血阴影(密集细小粉末状阴影,由肺门向两侧肺野扩展呈蝶形,上、下肺野清晰),主要呈局限性成腔性坏死性肺炎表现(1至数个圆或椭圆形薄壁空洞)。

尿毒症

是肾疾病晚期出现的严重综合征,临床以水肿、尿少、尿闭、恶心、呕吐为主要临床表现。依其病程进展可分为肾功能不全代偿期、氨质血证期及尿毒症期。

原发性小血管炎性肾损害起病急,进展迅速,预后凶险,属于肾内科的危重症疾病。因此早发现、早诊断、早治疗有助于改善预后和防止严重并发症。

体检发现不明原因肾损害比如血尿、蛋白尿,同时伴或不伴全身多脏器损伤表现需要,需要及时就医明确诊断。

原因不明少尿或无尿,肾功能短期恶化,应及时就医。

中老年病人表现为发热、乏力和体重下降等炎症表现,同时出现咯血、排尿异常时应立即就医。

大部分以肾脏损伤为首发表现的优先就诊于肾内科。

全身症状明显,出现咯血,呼吸困难等症状的患者,可就诊于呼吸内科。

当患者出现水肿或者昏迷等严重并发症时应立即就医。

身上有无水肿的情况?

有没有血尿?

目前都有什么症状?(如水肿、尿少、无尿、恶心、呕吐等)

是否有以下症状?(如发热、咳嗽、痰中带血、咯血等症状)

既往有无其他的病史?

抗中性粒细胞胞浆抗体抗中性粒细胞胞浆抗体一种以中性粒细胞和单核细胞胞浆成分为靶抗原的自身抗体,是血管炎的特异性血清标记物,有助于帮助监测病情活动和预测复发。

肾脏超声原发性小管炎性肾损害属于急性肾脏病变,肾脏超声可见肾脏体积正常或者增大。

肾功检测肾功能受累常见,可见血肌酐,尿素氮升高,肾小球滤过率下降。

尿常规大多数患者有血尿,其中1/3表现为肉眼血尿,为肾小球源性血尿,可见红细胞管型,伴不同程度的蛋白尿。

肾穿刺活检大多数患者存在肾脏受累病理改变,表现为坏死性新月体肾炎。免疫荧光和电镜检查一般无免疫复合物或电子致密物,或仅呈微量沉着。光镜检查多表现为局灶节段性肾小球毛细血管袢坏死和新月体形成,且病变新旧不等。

可以通过触压患者身上的皮肤观察患者身上是否存在水肿以及色素沉着的情况。

国际上尚无统一、公认的临床诊断标准。中老年病人表现为发热、乏力和体重下降等炎症表现,加之血清抗中性粒细胞胞浆抗体阳性可考虑该病诊断,肾穿刺活检可协助确诊和分型。

过敏性紫癜肾炎

原发性小血管炎性肾损害好发于青少年,有典型皮肤紫癜,常伴有关节痛,腹痛及黑便,常在皮疹出现后1~4周出现血尿蛋白尿,血清IgA水平升高,肾活检免疫病理以IgA在系膜区沉积为主有助于鉴别。

狼疮肾炎

原发性小血管炎性肾损害以育龄期女性多见,除了发热,皮疹,关节痛等多系统受损表现外,特异性血清学指标如抗核抗体、抗dsDNA抗体,抗SM抗体阳性,肾活检免疫病理呈“满堂亮”等可资鉴别,同时狼疮肾炎患者脸部可见典型的蝶形红斑。

原发性小血管性肾损害属于自身免疫性疾病,由于确切发病机制和原因尚不清楚,目前缺乏病因治疗,需要长期间歇性治疗。临床上通过糖皮质激素联合免疫抑制剂治疗抑制自身免疫反应,可以改善预后,延长患者生命。

诱导治疗

糖皮质激素联合环磷酰胺或利妥昔单抗是最常用的治疗方案。泼尼松,4~6周,病情控制后逐步减量。同时联合环磷酰胺,持续3~6个月,或静脉冲击,每个月1次,连续6个月。对老年和肾功能不全者,环磷酰胺酌情减量。重症病人,如小动脉纤维素样坏死、大量细胞新月体和肺出血,可用甲泼尼龙冲击治疗。

维持治疗

小剂量糖皮质激素的基础上,常用免疫抑制剂包括硫唑嘌呤和吗替麦考酚酯。甲氨蝶呤可用于血肌酐<177umol/L的患者。

抗生素治疗

当患者出现发热等炎性症状时应该使用抗生素抗感染治疗,不仅能控制感染,还能预防复发。

原发性小血管性肾损害达到终末期肾脏功能衰竭患者,在抗中性粒细胞胞浆抗体转阴后可以行肾移植手术。

合并抗肾小球基底膜抗体阳性、严重肺出血和起病时血肌酐>500umol/L的患者,可选择血浆置换治疗,迅速改善患者症状。

出现少尿无尿肾功能衰竭时,需要行肾脏替代治疗,可选择血液透析,腹膜透析或肾移植。

原发性小血管性肾损害进展迅速,预后凶险,早期诊断,坚持长期规范化治疗对于改善预后很重要。目前研究发现影响病人预后的独立危险因素包括高龄、继发感染以及肾功能不全。

原发性小血管性肾损害属于自身免疫性疾病,通过积极治疗可以缓解症状,但不能治愈。

原发性小血管性肾损害预后比较差,研究表明应用糖皮质激素和环磷酰胺治疗后,5年生存率达80%,超过15%的病人在诱导治疗成功后的2年内复发。

原发性小血管性肾损害预后比较差,部分患者在治疗成功后会复发,最终进展为终末期肾衰竭。

患者在原发性小血管性肾损害治疗的诱导期,每2周复查一次,及时调整治疗方案,病情缓解后可3个月复查一次。

原发性小血管炎肾损害大部分患者确诊是已经出现了肾功能损伤,需要根据调整饮食结构,延缓肾功能恶化。

患者在合并肾功能不全时需要限制蛋白质摄入,推荐每天每公斤体重0.8~1.0g优质蛋白,如富含必需氨基酸的动物蛋白。保证补充充足热量,每天热量不少于30~35kca/kg。少吃富含饱和脂肪酸的食物,多吃富含多聚不饱和脂肪酸食物如植物油、鱼油,以及富含可溶性纤维如燕麦、米糠和豆类。

患者明显水肿时,伴有高血压时,推荐低盐饮食,每天食盐3g。

患者同时应根据尿量调整液体摄入量,尿量超过1000毫升,无明显水肿,可不控制液体摄入。

通过对原发性小血管炎肾损害患者护理,消除患者焦虑紧张情绪,患者了解药物作用特点,注意事项,明确如何做好日常生活管理和病情监测,防止严重并发症并及时处理。

口服用药:患者了解糖皮质激素、环磷酰胺及其它免疫抑制剂的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,正确服用药物。由于激素免疫抑制剂副作用较大,需要定期复查,及时调整药物剂量。

患者合并有明显水肿、咯血或痰中带血时需要卧床休息,避免劳累。如果没有明显水肿,没有明显肺部活动性出血,日常活动则不受影响。

患者需要计算每天尿量,并做好记录,根据尿量调整饮水量。观察有无痰中带血,如痰中带血明显或者出现咯血,需要及时就医。监测血压,使用电子血压计测量血压。

糖皮质激素和免疫抑制剂

按照医嘱要求准确服用,不得自行增减或停用药物。

定期复查,调整药物剂量。

注意预防感染,避免去人员密集的场所。

血液透析治疗

透析间期注意控制液体摄入量,限制富含钾离子食物摄入。

由于原发性小血管炎肾损害病因不明,目前还没有特异而有效的预防方法。但预防感染,建立良好的生活习惯有助于对预防疾病复发或严重并发症。

原发性小血管炎肾损害以老年男患多见,对于老年男性可以每年做一次常规体检来筛查疾病。

避免感染性疾病,尤其是上呼吸道感染,避免去人流密集场所,必须要去公共场所需要佩戴口罩,勤洗手。

避免不规范使用药物,需要使用药物的时候建议在医生指导下规范用药。

特殊工作环境,比如存在粉尘的工作环境,需要注意佩戴防护装备做好防护。

5129点赞

参考文献

[1]葛均波,徐永健,王辰主编.内科学第9版[M].人民卫生出版社,2018.

[2]赵明辉.原发性小血管炎及其肾损害[J].中国实用内科杂志,2002(09):516-519.

[3]赵明辉,陈旻.小血管炎肾损害[J].中国实用内科杂志:临床版,2006,26(5):333-336.