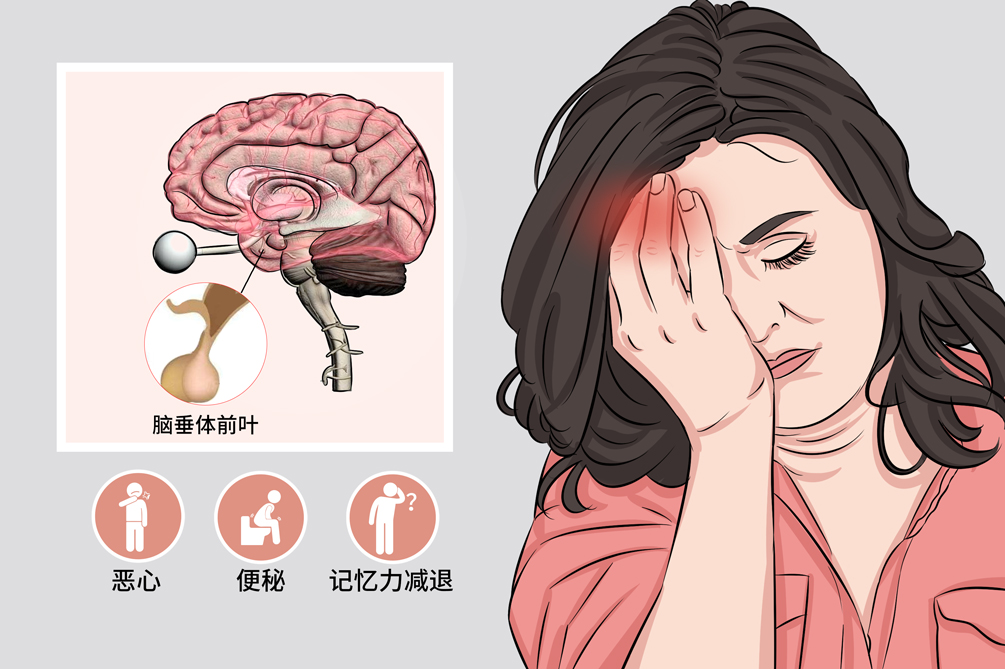

垂体前叶机能减退症

垂体前叶机能减退症主要是因为垂体前叶功能受损,单种或多种垂体激素分泌不足所导致的一组临床综合征。该病发病缓慢且比较隐蔽,临床表现各异且缺乏特异性,比较隐蔽。有的患者会因为垂体肿瘤而出现头痛、视力减退、失明、视野缺损等一系列临床表现。临床上可以通过使用肾上腺皮质激素、甲状腺激素、性激素来帮助维持患者正常的内分泌功能。

- 就诊科室:

- 内分泌科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- hypopituitarism

- 疾病别称:

- 西蒙氏症、腺垂体功能减退症

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肾上腺皮质萎缩

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

- 性欲减退、闭经、乳房萎缩、阳痿、怕冷

- 好发人群:

- 妊娠后的女性、先天性腺垂体发育不全

- 常用药物:

- 左旋甲状腺素片、硫酸锌片、氢化可的松

- 常用检查:

- 垂体前叶激素测定、血生化测定、磁共振

垂体前叶功能减退症主要分为原发性和继发性。

原发性垂体前叶功能减退

垂体缺血性坏死,如产后大出血综合征、糖尿病、颞动脉炎等。

垂体区肿瘤,如原发于鞍内的肿瘤中的嫌色细胞瘤、颅咽管瘤、鞍旁肿瘤、脑膜瘤、视神经胶质瘤。

全身性疾病,如白血病、淋巴瘤、结节病等。

免疫性疾病,如淋巴细胞性垂体炎等。

感染性、遗传性疾病。

继发性垂体前叶功能减退

垂体柄破坏性外伤、肿瘤或动脉瘤压迫及手术创伤。

下丘脑或其他中枢神经系统病变创伤、恶性肿瘤、类肉瘤等。

垂体前叶功能减退症是由不同病因所致的腺垂体全部或部分受损,先天性发育不全、自身免疫性疾病等垂体本身的病变,以及颅脑创伤、垂体卒中、垂体肿瘤等后天获得性疾病也会引起垂体前叶功能减退,一般好发于妊娠后的女性、先天性腺垂体发育不全等人群,药物、感染等因素容易诱发。

垂体前叶功能减退症病因主要分为原发性垂体功能减退和继发性垂体功能减退两大类。

原发性垂体功能减退

先天性发育不全、自身免疫性等原发性垂体病变,使得腺垂体激素分泌不足,导致垂体功能减退。

继发性垂体功能减退

主要是由垂体前叶坏死萎缩、垂体卒中、空泡蝶鞍、炎症等疾病因素导致,常见的包括有垂体肿瘤,导致垂体柄损伤、下丘脑受累,垂体出现缺血、感染,导致靶腺功能减退。外科手术、放射治疗、颅脑创伤等非疾病因素也会损伤垂体与下丘脑,导致垂体功能减退。

药物

镇静、安眠药或麻醉剂、胰岛素或口服降糖药物用药不当,会导致机体抵抗力明显下降,外界环境变化的适应能力降低。

应激

感染、过度劳累、不适当停药等应激情况,患者腺垂体及其靶激素分泌不足,腺垂体功能减退的症状急剧加重。

垂体前叶机能减退症多见于20~40岁女性,国内报告此症病人45%会表现有水肿,并有皮肤增厚、干而有鳞屑,毛发脱落等表现。

妊娠后的女性

垂体前叶机能减退症多见于女性,多与产后出血所致垂体缺血性坏死有关,常会有产后极度虚弱,乳房不胀,性欲减退,阴毛、腋毛脱落等症状。

先天性腺垂体发育不全人群

先天性腺垂体发育不全等人群,也容易由于遗传性疾病引起自身垂体病变,导致垂体前叶机能减退。

患感染性疾病的人群

如结核、梅毒、真菌感染,也会导致的腺垂体功能成退。

垂体前叶机能减退症可表现为产后无乳、闭经、畏寒、面色苍白、疲乏、厌食、脉搏细弱等症状。部分垂体瘤较大患者还可出现头痛、视力受损,症状严重者可出现肾上腺皮质萎缩等并发症。

性腺

可出现产后无乳、闭经、不育、腋毛、阴毛、眉毛脱落,男性胡须稀少、阳痿、性欲减退或消失,睾丸松软缩小,肌力减退,女性生殖器萎缩,宫体缩小,会阴部和阴部黏膜萎缩、阴道炎等症状。

生长激素

可导致儿童生长障碍,导致成人对镇静、麻醉剂甚为敏感,低血糖、血脂紊乱,及骨代谢异常等表现。

甲状腺

可出现继发性甲减,出现畏寒、皮肤干燥粗糙、面色苍白、无光泽、少汗、纳差、便秘、精神抑郁、表情淡漠、记忆力减退、行动迟缓等症状,但较原发性甲减症状轻。

肾上腺

可出现疲乏,体力软弱、厌食、恶心、呕吐、体重减轻、脉搏细弱、血压低、肤色变浅等症状。

前叶病变累及垂体后叶

还会出现抗利尿激素分泌不足,而出现多饮、烦渴、夜尿增多等表现。

心血管系统

表现为运动后心慌气短、呼吸困难,有头昏、耳鸣、头重脚轻、胸部发闷的感觉。

神经系统

出现行走不稳、肢体震颤、记忆力减退、反应迟钝等表现,严重时还会有嗜睡、昏睡、昏迷等表现。

部分垂体瘤较大患者还可出现头痛、视力受损、视野缺损、脑脊液鼻漏等肿瘤压迫症候群。

肾上腺皮质萎缩,垂体前叶机能减退症会使肾上腺皮质功能低下,皮质激素分泌不足,严重时引起肾上腺皮质萎缩。

患者一旦出现倦怠、怕冷、无力、眩晕、呕吐、视力下降等症状,就要到内分泌科,并进行垂体前叶激素测定、血生化测定、脑垂体磁共振等检查,注意与胰岛细胞瘤、肝病等疾病相鉴别。

当患者出现以下症状应及时就医:

胡须、阴毛和腋毛缺失,性欲减退等症状。

伴有倦怠、怕冷、皮肤干燥表现。

伴有无力、低血糖、衰弱和昏迷表现。

伴有头痛、眩晕、呕吐、视力下降等症状。

垂体前叶功能减退是垂体前叶激素分泌过少引起的疾病,出现怕冷、浮肿、厌食、性欲减退、闭经、乳房萎缩、阳痿等症状时,应优先考虑内分泌科。

有无出现乏力、食欲减退、恶心呕吐等症状?

体重是否减轻?

有无发现胡须、阴毛和腋毛缺失?

有无性欲减退,睾丸萎缩或停经等表现?

患者营养状态有无异常?

女性患者有无分娩大出血、产后无乳、乳腺萎缩、长期闭经等病史?

垂体前叶激素测定

垂体前叶激素测定是诊断垂体前叶机能减退症的重要依据,甲状腺激素、性腺激素、促肾上腺皮质激素和肾上腺皮质激素节律、生长激素基础激素的水平,可直接或问接地影响代谢。

血生化测定

可检测出患者的肝功能指标、肾功能指标、血糖、血脂、电解质等多种指标是否低于正常值。

核磁共振

可发现患者是否出现垂体低矮,上缘平直,高度小于3mm,有垂体腺瘤,同时也可检查有无神经系统、心血管系统方面病变。

垂体前叶储备功能测试

如刺激生长激素、泌乳素、胰岛素低血糖试验(有一定危险性,需仔细监测血糖)、黄体生成素释放激素兴奋试验、TRH兴奋试验。

其他

对疑有站位病变者,可做眼底检查、视野检查、头颅正侧位片、CT等检查。

根据临床症状,出现性欲减退、闭经、乳房萎缩、阳痿等典型症状时,明确是否存在垂体前叶功能减退症。

仔细询问病史,是否有有垂体瘤、下丘脑病变、产后大出血、蝶鞍区手术、放疗、创伤、感染等相关病史。

综合病史,临床表现以及垂体前叶激素测定发现发现生长激素、泌乳素、促性腺激素、促甲状腺激素可低于正常值;血生化测定低于正常,磁共振可发现垂体低矮,上缘平直,高度小于3mm。

垂体前叶功能减退症状、体征往往不典型,一般可通过垂体前叶激素测定、血生化测定、磁共振,以及等结果以下疾病相鉴别:

胰岛细胞瘤

胰岛细胞瘤表现为空腹低血糖,低血糖可致昏迷,往往有多食史,化验胰岛素增高。垂体前叶功能减退症的低血糖与饮食无关,肝功能的指标、肾功能的指标、血糖、血脂、电解质等多种指标,相应指标均低于正常值,以此可以鉴别。

肝病

肝病患者可有纳差、乏力、恶心等症状,患者多有肝病史,化验肝功能异常。垂体前叶功能减退症腺是由于垂体激素分泌不足导致的,根据病因不同可以相互鉴别。

垂体前叶功能减退的患者需要通过一般治疗、病因治疗、药物治疗等方法来治疗,但经过治疗后仍无法治愈,需长期治疗。

高蛋白、高热量、高维生素饮食。

避免过度激动、劳累,预防感染,注意保暖,慎用镇静安眠药及降血糖药物,以免诱发垂体危象。

肿瘤占位引起的垂体前叶机能减退,具体需要根据肿瘤性质选择治疗方式,比如垂体肿瘤引起的垂体机能减退症,可采用放疗或手术切除,下丘脑肿瘤应手术治疗,严重时辅以放射治疗,解除病变对周围正常残余垂体的压迫。

淋巴细胞性垂体炎引起的垂体前叶机能减退,需要应用激素或其他免疫抑制药物来治疗,从而控制炎症的发展和浸润。

甲状腺激素

老年人、冠心病、骨密度低的患者,常用左旋甲状腺素片,从小剂量开始,密切观察患者是否心率加快,心律不齐、血压改变,逐渐加量,定期监测甲状腺激素水平,必要时暂缓加量或减少用量。

生长素激素

常用药物有硫酸锌片、注射用重组人生长激素。对于儿童,有助于孩子身高的增加;对于成人,利于保持正常体型,减少机体脂肪含量。

促排卵激素、促黄体生成激素

常用药物为克罗米芬,青春期或需要生育女性,使用序惯周期疗法,建立人工月经周期,成人已生育者补充性激素,老年人不需要补充,男性需补充雄性激素,如十一酸睾酮等。

肾上腺皮质激素

可遵医嘱使用氢化可的松、强的松治疗。如果伴有恶心呕吐症状、过度疲劳、外伤等情况时,可适当减量。

该疾病一般无需手术治疗。

垂体前叶机能减退症经过早期有效识别、诊断和治疗,能够减轻或者消除相应症状,一般不会影响自然寿命,但是要终身治疗,病情稳定后定时检查,可有效改善患者远期生活质量。

垂体前叶机能减退症一般需要终身治疗,改善症状,无法完全治愈。

垂体前叶机能减退症一般不会影响自然寿命。

垂体前叶机能减退症定期检查,初期1~2个月就要复查一次,后期稳定时可一年一次,避免长时间的激素缺乏,出现应激情况,及时调整激素的剂量。

垂体前叶机能减退症患者的饮食调理有利于促进患者症状的减轻,合理、均衡地分配各种营养物质,具有明显的降血糖、降血脂及预防糖尿病以及心血管的作用。

多摄入富含维生素和矿物质食物,比如蒜苗、藕、芹菜等。

富含维生素B和维生素C的食物。

慎食肥甘油腻食物,比如油酥及猪皮、鸡皮、鸭皮等。

忌高胆固醇含量食物,比如虾米、蛋类、奶酪等。

忌吃煎、炸、油食物,适量补充钠、钾、氯离子。

垂体前叶机能减退症患者平时要注意休息,避免劳累,保持身心健康。尽量避免感染、过度劳累与精神激动等应激状态,时刻关注病情状态,一旦出现不适,及时就诊。

充分休息,生活有规律,保证充足睡眠,避免劳累。

做好心理护理,避免情绪激动,积极配合治疗。

对于浮肿明显的患者,应加强皮肤护理,防止擦伤,遵医嘱按时服药,定期复查,出现不适,及时就诊。

注意观察症状,如果乏力、厌食、恶心等症状加重,建议及时就医。

垂体前叶功能减退症病程漫长,患者机体处于虚弱状态,慎用或禁用安眠药,以免加重病情。

垂体前叶机能减退症的预防,主要是要积极治疗各种原发病,去除诱发因素,孕妇注意产前检查,规律饮食,适当锻炼是预防感染的主要措施。

对于孕妇来说,要注意产前检查,进行胎心听诊、妇科检查,以及阴道炎的病原体检测,排除基础性疾病,了解胎儿生长发育情况,为分娩做好准备,防止产后出血的出现。

垂体产后大出血引起的垂体功能减退,要加强预防,减少垂体席汉氏综合征的发生。

规律饮食,适当锻炼,避免情绪激动,积极配合治疗。

对于结核、梅毒,真菌感染导致的腺垂体功能减退,应当注射疫苗,避免感染,增强身体抵抗力水平。

4092点赞

参考文献

[1]李华倩,陈晓铭.垂体前叶功能减退症的研究进展[J].养生保健指南,2018,000(028):1-3.

[2]丁磊,贾俊峰,王林风等.重型颅脑损伤单侧大骨瓣减压术后并发迟发性颅内出血的危险因素分析[J].中国临床神经外科杂志,2019,24(04):45-46.

[3]中华医学会编著.临床诊疗指南-内分泌及代谢性疾病分册[M].北京:人民卫生出版社,2005:3-4.