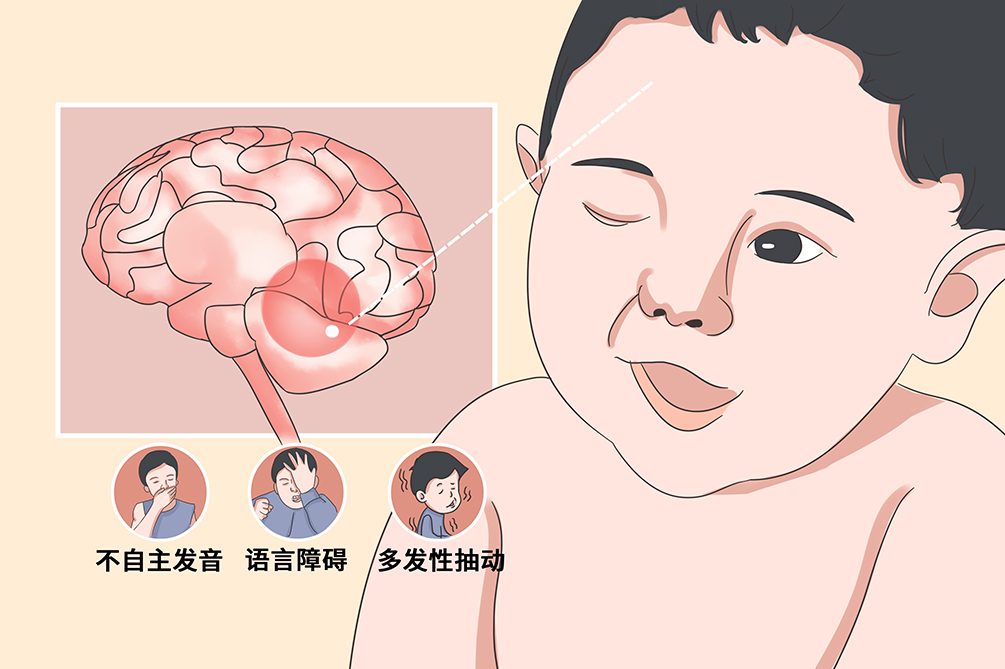

抽动秽语综合征是一种在儿童期起病的慢性动作性和发声性抽动症,可伴有多种行为异常、强迫观念、人格障碍,也可伴有注意力缺陷多动症。本病一般经规范治疗后,症状可以完全改善。

- 就诊科室:

- 神经内科、儿科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- multiple tics-coprolalia syndrome|Tourette syndrome

- 疾病别称:

- 慢性多发性抽动症

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 强迫症、抑郁症

- 治疗周期:

- 一般持续用药3个月,部分严重患者需要长期治疗

- 临床症状:

- 多发性抽动、不自主发音、言语及行为障碍

- 好发人群:

- 2~15岁儿童

- 常用药物:

- 氟哌啶醇、硫必利

- 常用检查:

- 体格检查、头部CT/磁共振、脑电图检查、放射性核素检查

抽动秽语综合征属于抽动障碍,抽动障碍是一组主要起病于儿童期,以运动肌肉和发音肌肉抽动为临床表现的儿童常见行为障碍。根据病程、临床表现分为短暂性抽动障碍、慢性运动或发音抽动障碍、发音与多种运动联合抽动障碍三种类型,抽动秽语综合征就是发音与多种运动联合的抽动障碍。

抽动秽语综合征的病因以及发病机制不明,多数病例为散发,35%~50%的病例有家族史,可能是常染色体显性遗传伴外显率变异的疾病。另有学者认为抽动秽语综合征是多基因遗传病,基因缺陷可导致神经解剖异常以及神经生化功能紊乱。抽动秽语综合征患者应用多巴胺受体拮抗剂、多巴胺耗竭剂及选择性5-羟色胺再摄取抑制剂,能够有效控制抽动症状,提示纹状体多巴胺能、5-羟色胺能活动过度或多巴胺受体超敏可能与其有关。

遗传因素

部分研究表明抽动秽语综合征为多基因遗传疾病,并发现在遗传家系的抽动秽语综合征患者中3种编码多巴胺能的基因,即多巴胺能受体、多巴胺羟化酶和多巴胺转运蛋白的基因与抽动秽语综合征的发病有关。但也有学者认为抽动秽语综合征为单基因遗传病,其遗传方式是常染色体显性遗传,但外显率降低,某些杂合子也发病。

神经递质代谢障碍

基因缺陷可导致神经解剖异常以及神经、生化功能紊乱,在锥体外系特别是纹状体,存在亚显微病灶,可能与遗传、分娩产伤、脑缺氧、脑发育不良或变性等因素有关,影响多巴胺、5-羟色胺以及去甲肾上腺素等中枢神经系统递质的传导。患者由于存在遗传缺陷,导致纹状体的多巴胺突触后受体超敏,代偿性突触前多巴胺释放降低。一旦这种代偿不足以维持多巴胺能的平衡和维持皮质环路的正常功能时,去甲肾上腺素能和5-羟色胺能系统会参与调节,使机体不出现抽动和抽动秽语综合征。如果去甲肾上腺素能和5-羟色胺能系统也处于失代偿状态,上述环路功能不能正常运转,就会出现严重的抽动秽语综合征。

抽动秽语综合征的年发病率为0.5%~1%,多数病例为散发,35%~50%的病例有家族史。男性比女性好发,男女之比为(3~4):1。

本病好发于有抽动秽语综合征家族史的2~15岁儿童、青少年,男性较多。

抽动秽语综合征表现为发音与多种运动联合的抽动障碍,运动抽动表现为挤眼、噘嘴、皱眉、摇头、仰颈、提肩等,以后症状加重,出现肢体及躯干的暴发性不自主运动,如躯干扭转、投掷运动、踢腿等。发音抽动表现为口喉部肌肉抽动而发出重复性、暴发性、无意义的单调怪声,似如犬吠声、喉鸣声、咳嗽声等,半数有秽亵言语。

抽动秽语综合征大多在5~7岁起病,90%在10岁以前,男性多见。典型临床表现以多形性抽动为主,大多为单眼眨眼,突然轻微甩头开始,以后进展,出现刻板、多变、难以自制的面部、颈部、肩膀以及肩胛等处抽动,并伴有发音抽动。躯干的抽动十分轻微,医生抱住患者检查,可以感受到患儿躯干肌肉的多处抽动,下肢抽动比上肢抽动少见,早期轻微面部抽动可通过面部表情的夸张动作来掩饰症状,但晚期无法掩盖。主观可以控制一些抽动症状或者短暂时间的控制,但无法长久。抽动可时轻时重,激动、紧张、劳累后可加重,有些患儿在发热时减轻,睡眠中大多抽动消失,但比较严重者,在睡眠时也有轻微抽动。

发声抽动常在抽动1~2年后发生,可以单纯性发声抽动,但大多表现为多形性抽动中的一个表现,常在喉部有清喉动作的声响,舌部抽动时有嘘嗒等声响,鼻部抽动有嗤鼻音。在说话过程中发生发声抽动时,有句末高音调或吐音不清。

患者有良好的自制力,但难以自制,在不适当的地点和场合,以无礼的方式大声表达淫秽言语,大多与性有关,偶尔有淫秽手势与行为。

可出现精神行为紊乱、学习能力下降、成绩下降,抽动秽语综合征患者中30%~60%合并出现强迫障碍,30%~50%合并出现注意缺陷与多动障碍,此外还可以合并出现心境障碍或其他焦虑障碍。这类患儿大多为神经过敏而智商高的人群,其中某些患儿学习成绩优良,但由于出现注意力缺乏、涣散、多动后学习成绩下降。某些患儿有强迫思维和强迫行为,表现为难以自制的触摸物体或他人,尤其是有的患儿会触摸危险物品。

抽动秽语综合征部分患者在发病期间还会有自伤行为,常见有打击或咬自己、拧自己、猛敲头部、用身体撞击硬物、用铅笔刺伤自己等行为,最严重时损伤自己的眼球,甚至失明,极少数有伤害别人的行为。自杀行为与强迫、运动抽动的症状严重,可能与伴有强迫症、自闭症、抑郁症、焦虑症等精神障碍有关。

由于抽动秽语综合征发作期的种种表现,患者的社交处于停滞状态,长此以往患者还会出现学习障碍、语言障碍。

抽动秽语综合征是一种慢性疾病,需要及早发现、及时治疗,并密切观察患者治疗的反应,目前治疗主要是口服药物对症治疗。

在儿童或青少年中,如果面部、肢体和躯体先后出现急速、不自主、多发的抽动,伴有或不伴有发声,要尽早就医。

部分患儿仅有间断频繁咳嗽、清嗓,容易误诊为慢性咽炎、慢性支气管炎等,需要进一步检查,排除抽动秽语综合征。

建议患者到神经内科就医治疗,因该疾病儿童好发,还可前往儿科就诊。

因为什么来就诊的?

抽动、发声是间断的还是持续的?

目前都有什么症状?(比如不受主观控制的身体抽动以及发声等)

是否有以下症状?(如挤眼、噘嘴、皱眉、摇头、仰颈、提肩等)

家族中有无类似的病史?

体格检查

通过观察患者了解是否有动作抽动和声音抽动。对于躯干抽动轻微的患者,可抱住患者的身体检査,可感受到躯干肌的多处抽动。

脑电图检查、头部CT/磁共振检查

可以排除其他的脑部器质性病变,但对诊断无特异性。

放射性核素检查

检查可显示颞、额、基底核区糖代谢及脑灌注量降低。

实验室检查

血尿常规一般无异常。

18岁前发病。

在疾病期间有时存在多发性的运动,伴有或者不伴有多种发声抽动。

抽动一天内发作许多次,几乎是每天或一年多期间间歇性的发作,在此期间从未有连续超过3个月的无抽动发作。

疾病造成患者很大的痛苦或严重影响患者的社交、学习和其他重要功能。

疾病不是由于兴奋剂或病毒性脑炎等其他疾病的直接生理性反应所致。

Huntington病

患者可出现舞蹈、阵挛和痉挛性抽动,易与抽动秽语综合征混淆,但可以通过基因检测进行鉴别。

棘红细胞增多症

患者可出现嘴角抽动、唇部咬动、痉挛或异常声音等表现,与抽动秽语综合征症状相似。可以通过实验室检查进行鉴别,血液检查可发现红细胞异常增多。

肝豆状核变性

患者可出现肌张力障碍或肌张力障碍抽动,这一症状与也可出现在抽动秽语综合征患者身上,所以二者也需要进行鉴别。肝豆状核变性患者血液检查可发现血清铜蓝蛋白低,尿铜高。

药物性抽动

患者可有身体抽动或嘴巴抽动,易与抽动秽语综合征混淆。可通过尿检或血检,发现体内有兴奋性药物成分,证明近期有过服药史。

头部外伤

有时因头部外伤,部分患者可出现声音或全身运动抽动表现,可与抽动秽语综合征混淆,但有明显的头部外伤史,可与之鉴别。

抽动秽语综合征主要是要及早发现、及早治疗,可以口服相关的药物来控制症状。另外,要对患者有足够的理解和关怀。

家长、老师应了解该病的相关知识,对患儿耐心教育,不打骂小儿,根据患儿情况与医生合作,重新安置学业和教育方法,对患者进行心理以及药物治疗。

目前药物治疗属于对症治疗,主要目的是控制抽动症状。

硫必利

抽动症状控制首选硫必利,可在医生指导下分次服用。

氟哌啶醇

症状严重患者可用氟哌啶醇,从小剂量开始用药,根据疗效逐渐调整剂量,儿童剂量酌情减少。

该病一般无需手术治疗。

因抽动秽语综合征大都存在心理问题,所以对患者进行心理治疗相当重要。主要是进行心理调节和疏导,通过心理咨询、认知治疗、行为治疗等手段,消除紧张心理和负面情绪,帮助患者康复。可采用以下三种行为治疗方法:

习惯反向训练(HRT)

如对于发声性抽动,可采用对抗行为进行训练,如抽动时紧闭口腔,引导患者通过鼻腔进行慢节奏的深呼吸。

正性强化

家属应鼓励患者克制自己的抽动行为,只要抽动有减轻,家属要表扬和奖励患者,给患者以信心。

消极练习法

令患者在指定时间里有意识地重复做某一种抽动动作,随着练习次数增多,患儿逐渐感到疲劳,抽动频率减少,症状减轻。

神经调控治疗

经药物治疗无效者,或病情较严重者,目前可采用脑深部电刺激疗法进行治疗,该疗法已经过临床实践,并取得较好结果。

抽动秽语综合征是一种慢性疾病,但预后良好。经过规范治疗,大部分症状可以良好控制,部分患者需要长期治疗。

大部分能治愈,部分患者会出现症状反复。

一般不会影响自然寿命。

抽动秽语综合征患者开始用药期间建议每两周复诊,以评估药物疗效以及药物副反应及耐受性,需要定时复查肝肾功能、血常规。病情稳定后,每月复诊,直至痊愈。

抽动秽语综合征患者正常饮食就可以,饮食方面无特殊禁忌。

抽动秽语综合征患者口服药物可能有明显的副作用,尤其是用药早期,需要家长密切观察,和患者及时沟通,给予足够的家庭关怀。

坚持遵医嘱口服用药:了解各类药物的用法频次和用量,熟知口服药物的常见不良反应,按时服药。

秽语抽动症患者可能面临被周围人歧视、嘲笑,家属应多与患者沟通交流,了解孩子状况给予其安慰,并且鼓励患者与周围人交往,增进社会适应能力。

一些青少年或儿童患者,难以集中注意力,导致其学习能力下降,老师和家长应给予理解。

由于患者无法的控制自己行为,所以在进行一些体育运动时容易出现外伤,建议患者家属或患儿教师要多加以关注,降低外伤风险。

应培养一些兴趣爱好,有助于患者的恢复,如阅读、看电影、听音乐等活动,有助于患者放平心态,保持相对轻松愉悦的情绪。

对于患病儿童,家长、老师及同学要对疾病有正确的认识,不能无端指责、打骂、歧视、孤立患儿。

抽动秽语综合征目前无明确预防方法,尽量做到早期识别、早期治疗。

有精神疾病家族史的夫妇在产前要做疾病筛查,看是否存在遗传基因缺陷,在婴儿出生后也应及早进行急性疾病筛查,以达到早发现、早预防、早治疗的目的。

营造良好和睦的家庭氛围,有助于孩子活泼开朗、积极向上的成长,多给孩子关爱,多和孩子沟通,培养孩子的兴趣爱好。发现孩子有心理问题及时解决,避免孩子由于长期心理压力导致情绪不良。

在孩子进行户外运动时,加以看护,防止孩子头部外伤及药物中毒。

督促孩子锻炼身体,增强体质,减少疾病的发生。

4211点赞

参考文献

[1]贾建平.神经病学.第9版[M].人民卫生出版社,2018:347.

[2]史玉泉,周孝达.实用神经病学.第3版[M].上海科学技术出版社,2004.