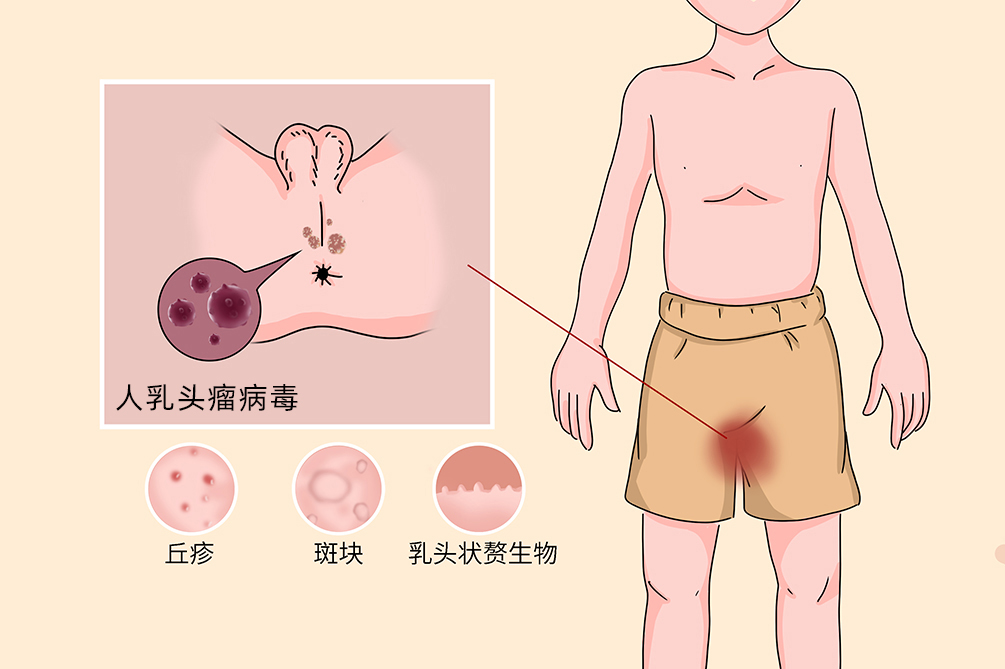

儿童尖锐湿疣是由人乳头瘤病毒所致,在儿童的外生殖器及肛门周围皮肤黏膜湿润区出现丘疹、斑块以及乳头状、菜花状赘生物,肤色呈红色,表面湿润,婴幼儿主要是通过母亲阴道感染所致该病。该病主要通过药物治疗和手术治疗改善,及时治疗后该病预后尚可。

- 就诊科室:

- 皮肤性病科、儿科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- condyloma acuminatum

- 疾病别称:

- 尖圭疣、性病疣、肛门生殖器疣

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 无

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 丘疹、斑块、乳头状或菜花状赘生物

- 好发人群:

- 母亲患有尖锐湿疣的婴幼儿、与尖锐湿疣患者密切接触的儿童、免疫力低下的患儿

- 常用药物:

- 5%咪喹莫特乳膏、0.5%鬼臼毒素酊、a-2b干扰素

- 常用检查:

- 醋酸白试验、人乳头瘤病毒检查

导致儿童尖锐湿疣的主要致病因素是人类乳头瘤病毒感染,如接触物感染、异体接种或自体接种感染,还有宫内感染、性传染途径等。儿童尖锐湿疣通常是由非性接触传染途径所导致,患儿的父母及家庭成员中有尖锐湿疣病史是儿童尖锐湿疣感染的主要因素,该病可由和患者人群进行性接触、医生检查完患病儿童未彻底消毒造成二次传染等因素诱发。

接触物感染

儿童在日常生活中与有尖锐湿疣的患者或人乳头瘤病毒感染者,如其父母、家庭中其他成员或保姆、幼教老师等的密切接触而被传染,这些接触物可能是尖锐湿疣损害、病变分泌物以及被人乳头瘤病毒污染的衣物、毛巾等。

异体接种或自体接种感染

通过手接触生殖器传染,如当有尖锐湿疣的患者之手接触尖锐湿疣损害或人乳头瘤病毒污染的物品后,再接触正常儿童皮肤黏膜则引起异体间接种传染,或有尖锐湿疣的患儿接触疣体的手再接触其自体正常皮肤黏膜而导致自体接种传染。

宫内感染

在妊娠期间孕妇人乳头瘤病毒感染通过胎盘传染给胎儿,胎儿通过吞饮含人乳头瘤病毒的羊水而被传染,或者婴幼儿经过有尖锐湿疣或人乳头瘤病毒感染的产道时被传染。

性传播感染

多数学者认为儿童虽然没有性行为,但也可能通过性暴力和(或)性虐待感染人乳头瘤病毒,继而发生尖锐湿疣,在儿童尖锐湿疣中约40%~80%是遭受性虐待所引起的。

医源性感染

医护人员检查完患儿再携带病菌到其他患者身上,造成病菌的传播。

国内外许多文献报告儿童也不同程度受到尖锐湿疣流行的波及,儿童患病率越来越高,但具体的发病率目前尚无准确的数据。患病多以男性小儿为主,男性小儿尖锐湿疣的发病部位以肛周最为常见。

儿童尖锐湿疣多是由非性接触传染途径所致,多是因为患儿的父母、老师及家中其他成员患有尖锐湿疣,患儿与这些人群密切接触,或接触到被污染的衣物、毛巾等,从而感染尖锐湿疣。此外,若母亲在妊娠期间患有尖锐湿疣,可通过胎盘传染给胎儿,婴幼儿经过有尖锐湿疣或HPV感染的产道时被传染。

母亲患有尖锐湿疣的婴幼儿

婴幼儿通过吞饮含人乳头瘤病毒的羊水而被传染,母亲通过胎盘传染给胎儿。

受尖锐湿疣患者性虐待的儿童

少部分儿童通过性接触感染病菌。

与尖锐湿疣患者密切接触的儿童

儿童通过接触已患尖锐湿疣的患者感染病菌。

免疫力低下的患儿

患儿免疫力低下,无法抵御病菌传播。

儿童尖锐湿疣好发于外生殖器及肛门周围皮肤黏膜湿润区,出现丘疹、斑块、乳头状或菜花状赘生物,肤色呈红色,表面湿润,少数患者可有异物感、灼痛、刺痒,该病无明显的并发症。

斑块

宫颈部位疣体通常较小,界限清,表面光滑或呈颗粒状、沟回状,妊娠时可明显增大、增多。少数患者疣体过度增生成为巨大型尖锐湿疣,常与人乳头瘤病毒6型感染有关,部分可发生恶变。

柄型赘生物

外生殖器及肛门周围皮肤黏膜湿润区为好发部位,可呈乳头状、菜花状、鸡冠状及蕈样状,疣体常呈白色、粉红色或污灰色,表面易发生糜烂,有渗液浸渍及破溃,尚可合并出血及感染。

丘疹样皮损

初起损害是柔软的红色丘疹,顶端往往较尖而呈圆锥形。但可因摩擦、损害逐渐变大而显著隆起,通常出现于温暖潮湿的黏膜和皮肤交界处,在男性儿童常发生于包皮、冠状沟、尿道口或肛门附近,在女性儿童常见于阴唇内侧、阴道、宫颈、会阴或肛门旁边。潮湿多汗的阴囊、腋窝、脐窝或趾间皮肤以及尿道、阴道或子宫颈黏膜可以偶然发生损害。

呼吸困难、声嘶

除好发于外生殖器及肛门周围皮肤黏膜湿润区,本病还多见于咽喉部及口腔等部位,尤其是3岁以下婴幼儿,可导致呼吸困难、声嘶等严重症状。

该病情少数患者表现为潜伏感染或亚临床感染,多数患者无明显自觉症状,少数可有异物感、灼痛、刺痒。

如母亲带有人乳头瘤病毒或患儿口腔、咽部或其他部位出现尖锐湿疣,需要及时到感染科、儿科就诊,做醋酸白试验、人乳头瘤病毒检查等检测确诊,该病情需要与阴茎珍珠状丘疹、阴茎系带旁腺增生、皮脂腺异位症和假性湿疣相鉴别。

对于母亲带有人乳头瘤病毒的患儿,或者与尖锐湿疣患者密切接触的患儿需要定期体检,一旦发现,立即就诊。

如果患儿口腔、咽部或其他部位出现尖锐湿疣,应及时就医。

大多患者优先考虑去皮肤性病科就诊,也可以去儿科就诊。

因为什么来就诊的?(哪里不舒服)

持续多长时间了?(什么时候发现的)

目前都有什么症状?(外生殖器皮肤有没有丘疹?有没有瘙痒?)

家属及其日常接触的人中有没有类似的情况?

来之前有没有去别的地方治疗?

如吃过其他药物,有没有缓解或者加重?

既往有无其他的病史?

醋酸白试验

用3%~5%醋酸外涂疣体2~5分钟,病灶部位变白、稍隆起,肛门病损可能需要15分钟。

人乳头瘤病毒检查

临床上常采用血清学技术检测人乳头瘤病毒抗体,采用聚合酶链反应(PCR)技术检测人乳头瘤病毒病原。

病理学检查

乳头瘤或疣状增生、角化过度、片状角化不全,以及表皮棘层肥厚、基底细胞增生、真皮浅层血管扩张,并有淋巴细胞为主的炎症细胞浸润,在表皮浅层可见呈灶状、片状散在分布的空泡化细胞,有时可在角质形成细胞内见到大小不等浓染的颗粒样物质,即病毒包涵体。

人乳头瘤病毒基因分型检测

原理是反向分子杂交,该法能检测出23种人乳头瘤病毒基因亚型,包括5种低危型和18种高危型人乳头瘤病毒。

病史

有明确的性接触史、阴道感染史或间接接触史等。

典型表现

外生殖器及肛门周围皮肤黏膜湿润区好发丘疹、斑块、乳头状或菜花状赘生物,肤色呈红色,表面湿润。

辅助检查

醋酸白试验阳性,人乳头瘤病毒检查阳性,组织病理检查典型表现为表皮乳头瘤样增生伴角化不全,颗粒层和棘层上部细胞可有明显的空泡胞质,着色淡,核浓缩深染,核周围有透亮的晕(凹空细胞),为特征性改变,真皮浅层毛细血管扩张,周围常有较多炎性细胞浸润。

阴茎珍珠状丘疹

发生在男性龟头、冠状沟边缘的细小圆锥状排列成单行或多行的、白色或淡红色小丘疹,不融合,无自觉症状,醋酸白试验阴性。

阴茎系带旁腺增生

发生在男性系带两侧的白色或淡红色小丘疹,数目少,醋酸白试验阴性。

皮脂腺异位症

皮损表现为群集针尖大小的淡黄色小丘疹,醋酸白试验阴性。

假性湿疣

常发生在女性小阴唇内侧及阴道前庭,为群集白色或淡红色鱼子大小的丘疹,无自觉症状,醋酸白试验阴性。

儿童尖锐湿疣具有传染性,患者多为3岁以下儿童,自制力差。根据这些特点,治疗要采取心理安抚与药物、手术治疗相结合,在治疗的过程中注意防护,避免二次传染,该病一般需要进行短期治疗。

在患儿出生后应该为患儿做仔细的全身检查,注意消毒隔离。

细胞毒类药物

主要使用鬼臼树脂及鬼臼毒类,10%~25%鬼臼树脂有全身性的不良反应,不推荐于儿童。鬼臼毒素是一种抗有丝分裂剂,可以抑制微管的形成,在成人鬼臼毒素清除率是45%~88%,复发率是12%~60%。

抗病毒类药物

主要使用a-2b干扰素,具有广谱抗病毒、抗肿瘤、抑制细胞增殖以及提高免疫功能等作用,可单独应用,也可与激光或电灼等合用,一般采用疣体基底部注射。

免疫抑制剂

包括5%咪喹莫特乳膏、3.75%咪喹莫特乳膏和病灶内注射干扰素,适用于成人外生殖器和肛周尖锐湿疣,应持续使用药膏,直到疣体完全清除,疣体最快2~4周清除,一般多在8~12周清除。

疣切除术

其他治疗无效、较为顽固的疣,可采取手术完全清除疣,达到治愈效果。

二氧化碳激光治疗术

针对疣体数量较少、面积较小和散发部位在生殖器和肛周等暴露部位的患儿,治疗以CO2激光治疗为主,对于不能配合的患儿,治疗前给予其10%水合氯醛口服进行催眠,待其入睡后局部麻醉,再用CO2激光清除可见疣体,必要时采用全麻配合治疗。

物理治疗

液氮冷冻治疗

适用于疣体数目较少的患儿,创伤小,但因儿童不能耐受疼痛、不配合治疗,效果不佳,最常见的不良反应有疼痛、局部红肿、水疱和局部色素减退。

光动力治疗

用光动力治疗疣可以被全部清除,患儿仅有轻微疼痛,无瘢痕形成。

儿童尖锐湿疣经过有效、规范的治疗均可治愈,能够减轻或消除疣体增生等症状,维持正常的生活质量,一般不影响寿命,建议患者每月一次或两次门诊复查。

儿童尖锐湿疣经过有效、规范治疗后可以治愈。

该病情经过治疗后一般不影响寿命。

该病患者要到门诊复查,一般一个月一次或者一个半月一次,根据病人的临床症状,病人到医院复诊的时间不同,临床见不到尖锐湿疣以后,10个月到一年没有尖锐湿疣,没有再发生新的疣体,就是彻底治愈。

儿童患有尖锐湿疣,其饮食调理也比较重要,家长需要合理、均衡地分配各种营养物质,可让患儿多食用可增强机体抵抗力以及抗病毒作用的食物。

多食用可以增强机体免疫力、抗病毒的蔬菜,如黄瓜、苦瓜、西红柿、菜椒等。

食用含丰富维生素C的食物,如橘子、猕猴桃等。

可适当食用菌类,如蘑菇,可以多进食一些蜂蜜、蛋白质类食物,提高自身免疫力,抵御病毒。

日常需要注意患儿皮肤要保持清洁、干燥,指甲剪短,遵医嘱用药,以及对孩子的衣物、洗浴用品进行消毒。患儿复诊时可以做人乳头瘤病毒检查,检查是否还有病菌存在,同时该病情家长需定期进行全身检查,平日注意观察并及时到医院进行复诊,坚持观察随访半年以上。

皮肤要保持清洁、干燥,预防继发感染。

孩子的指甲要剪短,对于较大的孩子应该尽量去说服其不要用手去抓患处,患处破烂之后病毒更易传染到身体其他部位,抓完后手接触身体其他部位导致感染。

注意用药,尤其是孩子感觉痛痒时要用药频繁一些,但要遵医嘱应用。

经常对孩子的衣物、洗浴用品进行消毒,减少病菌传染的范围,将传染度降到最低。

对儿童家属做好心理干预,保持心情舒畅,保持积极向上的心理,家属及患儿需要接受健康教育,了解传染病的防治工作。

患儿父母需定期全身检查,平日注意观察并及时到医院进行复诊,坚持观察随访半年以上。患儿复诊时可以做人乳头瘤病毒检查,检查是否还有病菌存在。

预防儿童尖锐湿疣的主要措施是注意防护,避免交叉感染。由于皮肤瘙痒而搔抓,可使手指带菌传至外阴、阴道,故应注意皮肤清洁,保持皮肤干燥,合理应用抗生素及激素。对于携带有人乳头瘤病毒的妇女,在孕期需要做相关检查。

携带有人乳头瘤病毒的妇女,在孕期做相关检查,监测患儿,及时发现并治疗。

应考虑剖宫产,可避免通过产道感染婴儿。

母亲或家里有尖锐湿疣的病人要特别注意与婴儿的接触。

保持良好的卫生习惯,不交叉使用生活用品,婴儿用品要注意清洁。

保护儿童,避免其身体受到侵害。

4485点赞

参考文献

[1]张学军.皮肤病学[M].第八版.人民卫生出版社.2013:63-64.

[2]刘贞富.尖锐湿疣诊断与治疗[M].湖北科学技术出版社,2001.