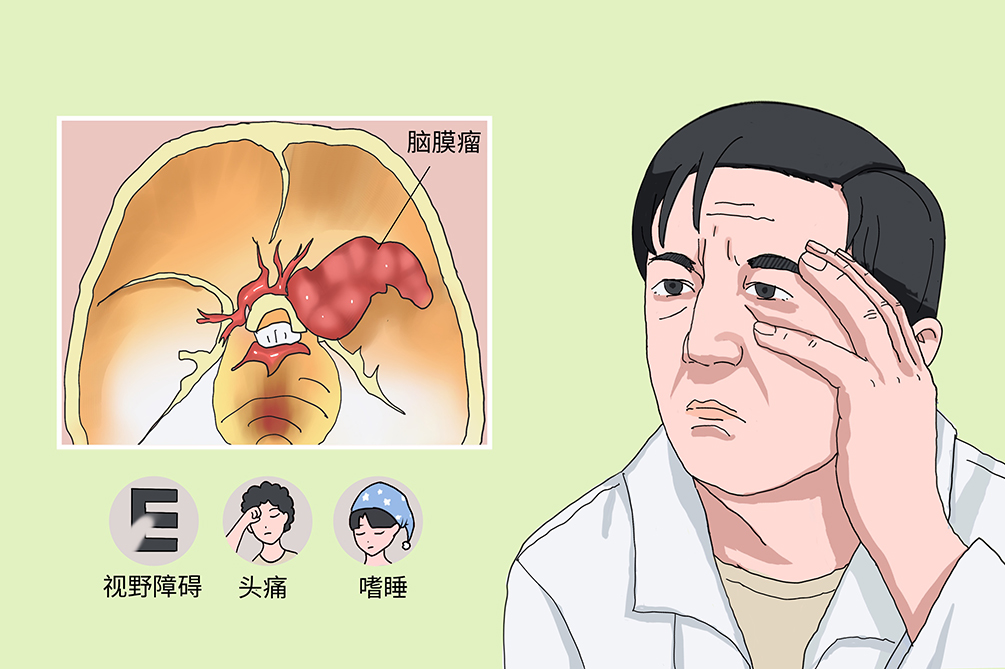

鞍结节脑膜瘤

鞍结节脑膜瘤是起源于鞍结节周围硬脑膜的脑膜瘤的总称,包括起源于鞍结节、前床突、鞍膈和蝶骨平台的脑膜瘤。属脑膜瘤中的常见类型,病程进展缓慢,病因不明。临床表现为视力障碍、头痛,嗜睡、焦虑、记忆力减退等,结节脑膜瘤由于缺乏特异性的症状及体征,故不易早期发现,因此凡发现成年人有进行性视力减退、单或双颞侧偏盲,伴有头痛,眼底有原发性视神经萎缩或Foster-Kennedy综合征者,即应考虑鞍结节脑膜瘤的可能性,本病主要治疗手段为手术治疗。肿瘤较小者,切除容易,效果亦好。当肿瘤累及周围重要结构时,手术难度和危险性显著增加。

- 就诊科室:

- 神经外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- tuberculum sellae meningioma

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 脑积水、失明

- 治疗周期:

- 短期持续治疗

- 临床症状:

- 视力障碍、视野障碍、头痛、嗜睡、焦虑

- 好发人群:

- 有基因片段缺失的群体

- 鉴别诊断:

- 垂体腺瘤、颅咽管瘤、视交叉部蛛网膜炎、球后视神经炎

- 常用检查:

- 头颅X线平片、CT检查、MRI检查、脑血管造影

鞍结节脑膜瘤的具体发病原因不明,可能与颅脑外伤、病毒感染、基因片段的缺失等因素相关。鞍结节脑膜瘤属于非传染病,无传播途径,好发于有基因片段缺失的群体。

脑膜瘤的发生可能与颅脑外伤,病毒感染等因素有关,亦可能与体内特别是脑内环境的改变和基因变异有关。这些因素的共同特点是使染色体突变,或使细胞加速分裂,致使通常认为细胞分裂速度很慢的蛛网膜细胞加快了细胞分裂速度。这可能是使细胞变性的早期阶段。

近年来研究证实,脑膜瘤的染色体异常最常见是第22对染色体缺乏一个基因片段。基因片段的缺失,影响细胞的增生、分化和成熟,从而导致肿瘤的发生。

发生率占脑膜瘤的4%~10%,女性略多于男性,女男之比约为1.5::1,多发生于成年人(14~72岁)。

有基因片段缺失的群体

基因片段的缺失是脑室内脑膜瘤的发病相关因素之一。

鞍结节脑膜瘤典型症状包括视力、视野障碍、头痛、垂体和丘脑下部功能障碍、邻近结构受累等。部分病人可有锥体束征等其他临床表现,重症病人可并发脑积水、失明。

视力、视野障碍

视力、视野障碍为鞍结节脑膜瘤最常见症状,几乎所有病人都有视力、视野的改变,80%以上的病人为首发症状。视力障碍多为缓慢、进行性减退,可持续数月或数年。早期一侧视力减退伴颞侧视野缺损,单侧视力障碍占55%,随后对侧视神经和视交叉受压表现为双眼视力下降或双侧视野缺损,双侧视力障碍者占45%,最后可导致失明。但双侧视力或视野的改变往往不对称,不规则,甚至极少数病人一侧已经失明而另一侧尚属正常,这部分病人常首诊于眼科。此外,由于视神经、视交叉受压,眼底常出现视神经乳头原发性萎缩,可高达80%。晚期由于颅内压增高,也可同时发生继发性眼底水肿。

头痛

头痛为早期常见症状,约半数以上病人有头痛病史。多以额部、颞部、眼眶等间歇性疼痛为主,不剧烈。颅内压增高时,头痛加剧,伴有呕吐,常在晚间和清晨发作。

垂体和丘脑下部功能障碍

垂体内分泌功能障碍和下丘脑损害症状较少见,但肿瘤长大后压迫垂体时,也可发生垂体功能减低的症状,如性欲下降,阳痿或闭经。丘脑下部受累时,也可出现多饮、多尿、肥胖及嗜睡等表现。

邻近结构受累症状

影响嗅束时有一侧或两侧嗅觉减退或消失。累及额叶时可产生嗜睡、记忆力减退、焦虑等精神症状。压迫海绵窦时可引起动眼神经麻痹及眼球突出等。

颅内压增高症状

肿瘤晚期,由于肿瘤增大或由于肿瘤突入第三脑室内阻塞室间孔导致脑脊液循环障碍,发生脑积水所致,主要表现为头痛、恶心、呕吐、视乳头水肿等。

少数病人以癫痫为主诉就诊,有的病人可出现锥体束征。

脑积水

鞍结节脑膜瘤如果突入第三脑室内阻塞室间孔导致脑脊液循环障碍,可引起脑积水。

失明

肿瘤增大可压迫视神经以及颅内压增高也可压迫视神经,引发失明。

患者常因出现视力下降、头痛而就诊于神经内科,通过行头颅X线平片、CT检查、MRI检查、脑血管造影等检查可确诊,该疾病需与垂体腺瘤、颅咽管瘤、视交叉部蛛网膜炎、球后视神经炎等病相鉴别。

出现头痛、视力下降者应注意及时就医。

突发癫痫、出现精神改变者应立即就医。

患者常因出现视力下降、头痛等症状而就诊于神经内科,需要行手术治疗者需转诊至神经外科。

症状持续多久?

既往有无颅脑外伤史?

有无家族遗传神经系统疾病史?

有无食物药物过敏史?

之前有没有进行过治疗?

头颅x线平片

表现为鞍结节、蝶骨平台骨质增生,或骨质吸收,偶有垂体窝变大现象。

CT检查

作为可疑鞍区病变者首选检查。鞍结节脑膜瘤在CT片上可见鞍上等密度或高密度区,注射对比剂后肿瘤影像明显增强,骨窗像可见鞍结节骨质密度增高或疏松,冠状扫描可以判断肿瘤与蝶鞍、视交叉及颈内动脉的关系。

核磁共振检查

其作用与CT相同,但显示肿瘤与周围重要结构的比邻关系更加清楚而且T2加权像上肿瘤信号的高低将有助于了解脑膜瘤的质地,即T2加权像高信号提示肿瘤含水量较高,质地偏软;低信号或等信号则表示肿瘤纤维化和钙化成分较多,质地偏硬,不利于切除。核磁共振可以帮助了解肿瘤供血情况。

脑血管造影

肿瘤较小时,不一定有血管移位现象。中等以上大小肿瘤可有大脑前动脉第一段及前交通动脉向上、向后移位,动脉管腔变细,少数可引起动脉闭塞。通常眼动脉增粗并有分支向鞍结节脑膜瘤供血,有时可见以鞍结节为起点向周围呈放射状的异常血管。

腰椎穿刺

测压可有增高(晚期),脑脊液化验细胞数正常,蛋白略有增高。

鞍结节脑膜瘤诊断标准有以下几点:

病程16个月,症状为先后出现双眼视力下降即不对称的视力下降。

查体:左眼视力为眼前光感,右眼视力为眼前一尺指数;双眼视野已无法判断;双眼底检查发现视乳头苍白,边缘清晰,动静脉管径比例1∶2,血管分枝稀少,即为双侧原发性视神经萎缩。

X线片:蝶鞍形态正常,无明显扩大,鞍底无破坏。

CT表现:肿瘤呈圆形或分叶状或扁平状,边界清晰;多数病灶密度均匀呈等或偏高密度,少数可不均匀或呈囊性变。瘤内钙化多均匀,但可不规则;局部颅骨可增生或破坏;少数病人在肿瘤附近有不增强的低密度带或水肿。可明显均匀增强。

核磁共振检查发现鞍上等T1、T2的鞍上肿瘤信号,MRI表现增强后扫描均匀强化,可有脑膜尾征;肿瘤与邻近脑组织之间有一低信号蛛网膜界面;T2W显示瘤周水肿;可清晰显示肿瘤与血管、视神经,海绵窦关系。能被顺磁物质强化其基底部在鞍结节上,符合鞍结节脑膜瘤的影像学特征。数字减影血管造影术(DSA)检查可见肿瘤主要供血来自颈外动脉系统,毛细血管期见较成熟的肿瘤染色,静脉期见粗大的引流静脉包绕肿瘤。

垂体腺瘤

通常以垂体内分泌障碍为主,70%以上病人出现内分泌障碍,50%以上病人以此为首发症状。视神经受压初期以视野缺损为主,视力改变不明显。颅骨X片约97%病人出现蝶鞍扩大、变形或骨质破坏。垂体腺瘤多有内分泌激素异常,而鞍结节脑膜瘤则无,且二者影像学检查结果不同,以此鉴别。

颅咽管瘤

年龄多较轻,尿崩症和肥胖等丘脑下部受累症状明显,66%~74%病人鞍上或鞍内有钙化,特别是蛋壳样钙化对确定诊断更有价值,以此影像学检查结果鉴别。

视交叉部蛛网膜炎

视力减退缓慢,常有症状缓解期,视野改变很不规则,蝶鞍正常,鞍结节附近无骨质增生及破坏,CT扫描鞍区无团块状影,以此影像学检查结果鉴别。

球后视神经炎

发病急,常为双眼视力丧失,进展较快,多为向心性视野缩小,非手术治疗效果明显。蝶鞍无扩大,无内分泌障碍,CT扫描无鞍区占位表现,以此影像学检查结果鉴别。

异位松果体瘤

发病年龄以7~20岁多见,多以尿崩症为首发症状,并伴有其他内分泌异常(70%左右),视神经可有原发性萎缩,肿瘤钙化不常见,鞍结节脑膜瘤可无内分泌异常,且通过影像学检查可定位肿瘤位置,以此鉴别。

鞍结节脑膜瘤应短期持续治疗,但其缺乏特效药,主要治疗手段为手术治疗,其为鞍结节脑膜瘤最有效的治疗方法,术后如有残留或肿瘤复发可行立体定向放射外科治疗。

鞍结节脑膜瘤无特效药物治疗。

手术切除是鞍结节脑膜瘤最有效的治疗方法。直径小于3cm小型肿瘤较易全切除,可获得治愈的良好效果;直径大于5cm的大型肿瘤,因与视路、垂体、下丘脑、海绵窦、颈内动脉及其分支关系密切,手术全切除难度较大。近年来,随着现代诊断设备(CT、MRI、电生理监测)的发展及显微外科技术的提高以及超声吸引、激光刀的应用,鞍结节脑膜瘤全切除率逐步提高,手术效果不断改善。鞍结节脑膜瘤的手术入路主要取决于肿瘤的大小及生长方向。常用的手术入路主要有翼点入路、纵裂入路及单侧额下入路等。

立体定向放射外科治疗主要适用于:

年龄大,全身情况差,不能耐受手术治疗者。

肿瘤直径<3cm,且不伴有颅内压增高者。

肿瘤切除术后有残留者,目前主要有X—刀或γ-刀治疗。

早期较小肿瘤,手术多可完全切除而治愈,死亡率很低,如肿瘤较大,手术危险性增加。是否危及生命取决于病情,患者可有视力障碍等肿瘤压迫神经而引起的后遗症。

肿瘤早期患者可以通过手术完全切除治愈,若肿瘤较大已出现神经压迫症状,则神经压迫已无法挽回。

鞍结节脑膜瘤的手术死亡率差异很大(2.6%~67.0%),具体是否会危及生命视病情而定。

术后视力、视野好转者27.8%~72.2%,但仍有5.6%~38.9%患者术后视力恶化。

建议患者术后三年内每三个月复查一次,复查项目包括体格检查、头颅影像学检查等,此后每半年复查一次。

鞍结节脑膜瘤无需特殊饮食禁忌。

患者术后需做好日常生活管理,如注意休息,循序渐进恢复日常活动等。术后家属应注意对患者的病情进行监测,如密切观察患者的意识状态及生命体征。家属还应注重患者的心理护理,做好患者的心理疏导,术后还要注意定期复查。

患者建立合理的生活方式,保证睡眠充足,注重个人卫生,劳逸结合。

注意保持患者卧室空气流通,光线充足,温湿度适宜,保证安静、有序、整洁、安全的诊疗修养环境。对颅内压增高患者需绝对卧床休息,给予日常生活护理。

术后应在医生的指导下循序渐进的恢复日常运动,不可操之过急。

术后家属应密切观察患者的意识状态、精神心理状况等,还要观察有无癫痫发生。如果有头痛加重或者意识变差,应及时告知医师。

大多数脑膜瘤属良性且脑膜瘤血管丰富,术中及术后出血的风险都会较大,也会给患者带来生命危险,容易对手术产生恐惧心理。所以术前家属应多陪伴、鼓励患者,适当宽慰,增强其对手术的信心。

患者术后应注意遵医嘱,有神经系统后遗症,如失明等的患者,家属应注意做好患者的人身安全的保护,帮助患者适应环境。

出现头痛者应注意及时就医,建议每年一次包含颅脑CT等的全身检查。

鞍结节脑膜瘤无特效的预防措施,建议日常养成良好的生活习惯,加强体育锻炼,保证营养摄入充足,从而提高机体抵抗力。外出时做好自身防护,远离辐射等危险刺激因素,从这三方面降低肿瘤的发病风险。

4850点赞

参考文献

[1]石远凯,刘德培.中华医学百科全书5临床医学肿瘤学[M].中国协和医科大学出版社,2017,04:266.

[2]李东升,雷国亮,籍彦生主编.神经外科主治医师1014问[M].军事医学科学出版社,2013,01:97.

[3]吴承远,刘玉光主编.临床神经外科学[M].人民卫生出版社,2001,03:287.

[4]李荣,王子明.外科疾病诊断与疗效标准[M].上海中医药大学出版社,2006:117.