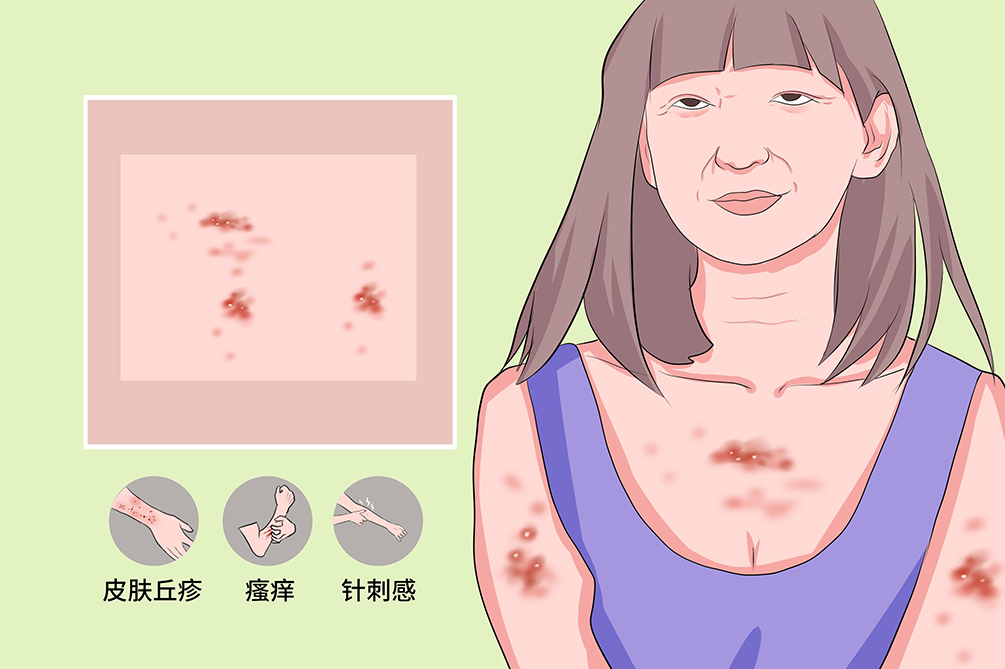

钩蚴性皮炎是钩虫幼虫叮咬皮肤引起的皮肤病,具有一定的传染性。好发于菜农、桑民、茶农、棉农、矿工和砖瓦厂工人等群体,主要的临床表现包括局部皮肤出现烧灼、针刺或奇痒,局部皮肤红色点状丘疹、疱疹或小出血点等。通常经过短期的药物治疗,即可改善患者的病情。

- 就诊科室:

- 皮肤性病科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- dermatitis caused by hookworm larvae

- 疾病别称:

- 粪毒、粪疙瘩

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 色素沉着、瘢痕

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 局部皮肤烧灼感、奇痒、红色点状丘疹

- 好发人群:

- 菜农、桑民、茶农、棉农、矿工和砖瓦厂工人

- 常用药物:

- 甲苯咪唑、阿苯达唑、噻嘧啶

- 常用检查:

- 血液学检查、粪便检查、胃镜检查、肠镜检查

钩蚴性皮炎的主要病因为钩虫的幼虫钻咬皮肤,人体可通过钩蚴钻咬经皮肤而感染,也可通过生食被钩蚴污染的食物而感染。好发于菜农、桑民、茶农、棉农、矿工和砖瓦厂工人等。

钩蚴性皮炎的主要病因为钩蚴的幼虫钻咬皮肤,钩蚴生活史中不需要任何中间宿主,成虫寄生空肠,少数见于十二指肠与回肠上中段。丝状蚴是钩蚴的感染期,体表有鞘,对外界的抵抗力甚强,可在土壤中生存数周。它具有向温性,当接触人体皮肤或黏膜时,可在5~10分钟内侵入人体。

无确切诱发因素。

钩蚴性皮炎呈世界性分布,尤其是热带和亚热带地区多见,感染较重的国家有埃及、墨西哥、巴西、泰国、印度及中国等。我国以海南、四川、广西、浙江、福建、广东、湖南等地为重。

我国农村用未经无害化处理的新鲜粪便施肥,污染土壤和农作物,是引起钩虫传播的重要因素,人体感染主要是钩蚴经皮肤而感染。还可因生食被钩蚴污染的蔬菜、黄瓜等经口腔黏膜侵入体内。住宅附近地面被钩蚴污染是儿童感染的主要途径。

钩蚴性皮炎好发于菜农、桑民、茶农、棉农、矿工和砖瓦厂工人,因为此类群体的工作环境相对较易接触到钩虫。

钩蚴性皮炎的典型症状包括局部皮肤出现烧灼、针刺或奇痒,局部皮肤红色点状丘疹、疱疹或小出血点等。随着病情进展,患者还可出现咳嗽、咳痰、咽痒、发热等其他表现。迁延不愈的患者可出现局部的色素沉着、瘢痕等并发症。

皮损表现:钩蚴侵入皮肤后数分钟出现,可于手指和足趾间,也可于掌缘、足缘、手脚背部、下肢或臀部,见红色点状丘疹、疱疹或小出血点,如皮肤抓破,可继发细菌感染形成脓疱。患者可出现局部皮肤烧灼感、针刺或奇痒感等。一般3~4日后炎症消退,7~10日皮损自行愈合,可重复感染。

感染后3~7日,由于大量钩蚴移行至肺部,患者可出现咳嗽、咳痰、咽痒等症状,重度感染者呈剧烈干咳、哮喘发作,伴有发热、痰中带血、声音嘶哑,呼吸系统症状持续数日至数周后消失。

色素沉着、瘢痕:未及时治疗且长期迁延不愈的患者的皮损处,可残留发色素沉着、瘢痕。

患者常因出现皮肤的瘙痒、红疹就医,医生通过询问病史,给患者安排血液学检查、粪便检查、胃、肠镜检查等检查以辅助诊断。本病通常诊断明确,无需与其他疾病鉴别。

患者在田间劳作后出现局部皮肤奇痒、红疹应注意及时就医。

出现发热、痰中带血、声音嘶哑应注意立即就医。

患者常因出现皮肤的瘙痒、红疹而就诊于皮肤科,确诊后需要传染科、呼吸内科的会诊。

什么时候开始出现皮肤刺痒、脓肿的症状?

日常从事什么职业?

发病前是否存在赤脚在田间劳动?

有无食物药物过敏史?

近期是否在农村生活过?

血液学检查

患者可有不同程度贫血,属低色素性小细胞贫血。网织红细胞数正常或轻度增高,白细胞数大多正常,嗜酸性粒细胞数略增多,严重贫血患者嗜酸性粒细胞数常不增多。

粪便检查

粪便隐血试验可呈阳性反应,通过直接涂片和饱和盐水漂浮法可查见钩虫卵以确诊。

胃、肠镜检查

胃、肠镜检查时在十二指肠、盲肠等有时可见活的虫体,吸附于肠壁,周围有少量新鲜渗血。

钩蚴性皮炎的确诊需要依靠患者的病史(赤脚下田劳作史)、临床表现(皮肤瘙痒、红色点状丘疹、疱疹或小出血点)以及各项检查结果(粪便检查发现钩虫卵以确诊)。

钩蚴性皮炎通常诊断明确,无需鉴别。

钩蚴性皮炎的主要治疗手段为口服药物驱虫治疗,及局部外用药缓解皮炎表现。通常经过短期的药物治疗即可治愈患者。

甲苯咪唑:口服,驱钩虫的治愈率因制品微粒大小而不同,微粒越小疗效越好,最高治愈率可达99%,一般虫卵阴转率为65%~90%,尽量不用于2岁以下婴儿。

阿苯达唑:口服,12岁以下儿童用量减半,对十二指肠钩虫的疗效优于美洲钩虫。

左旋咪唑:对十二指肠钩虫疗效较好,虫卵阴转率为80%~96%,美洲钩虫为5%~25%。目前一些发展中国家将此药列为驱十二指肠钩虫的首选药。

噻嘧啶:临睡前服,可连服3天,虫卵阴转率达95%以上,美洲钩虫为62.5%~80%。

联合用药:甲苯咪唑加噻嘧啶,噻嘧啶加左旋咪唑联合治疗可提高疔效。

在感染后24小时内,局部皮肤可用左旋咪唑涂肤剂或15%阿苯达唑软膏。24小时内,局部皮肤可用左旋咪唑涂肤剂或15%阿苯达唑软膏。

此疾病通常无需手术治疗。

钩蚴性皮炎的预后良好,可以治愈,且一般不会危及生命。部分患者皮损处可有色素沉着、瘢痕残留等后遗症,建议患者遵医嘱出院后定期复诊。

钩蚴性皮炎可以通过现有的药物治疗手段治愈。

钩蚴性皮炎一般不会影响患者的自然寿命。

皮损长期迁延不愈或继发感染的钩蚴性皮炎患者,可能会有色素沉着、瘢痕残留。

建议患者出院三个月后复诊一次,复诊项目主要包括体格检查、血常规等,此后建议每年一次全身体检。

钩蚴性皮炎与饮食关系不大,故可采用常规饮食指导,如忌烟酒、少吃刺激性食物等。

患者日常应注意保持患处周围的皮肤清洁,换下的衣物单独洗涤消毒,病愈再下田时应注意穿着胶靴防护。家属应注意多多开导患者,减轻患者因病的焦虑情绪,还需特别注意药物的不良反应。

患者需要注意维持患处周围的皮肤清洁,以免继发感染。

患者换下的衣物应单独洗涤,不得与他人共用餐具。

出院后患者再下田时注意穿着胶靴,避免赤脚下田。

家属应注意监测患者有无出现咳嗽、咳痰、全身乏力等钩蚴引发其他系统病变的表现,如出现此类反应应注意及时带患者就医。

需要口服药物治疗的群体应当注意药物的不良反应,如口干、头晕、头痛等,虽然发生较少,但也应注意及时停药就医。

钩蚴性皮炎的预防在于农民下地干活前应做好皮肤防护,本病尚无有效的早期筛查手段。

本病尚无简洁有效的早期筛查手段,建议需要长期下田干活的农民,维持至少一年一次的全身体检。

注意局部皮肤防护,农民可穿短筒胶鞋下田生产,尽量避免赤脚下田。

下地前在手足上搽皮肤防护剂,或涂一层桐油,可防止钩蚴的侵袭。

5129点赞

参考文献

[1]周智,传染病学第2版[M],江苏科学技术出版社,2018.04:210.

[2]闫永彬著,小儿感染性疾病中西医结合诊断与治疗[M],世界图书出版公司,2017.06:217.

[3]黄象安著,传染病学新世纪第2版[M],中国中医药出版社,2017.07:294.