荨麻疹性血管炎

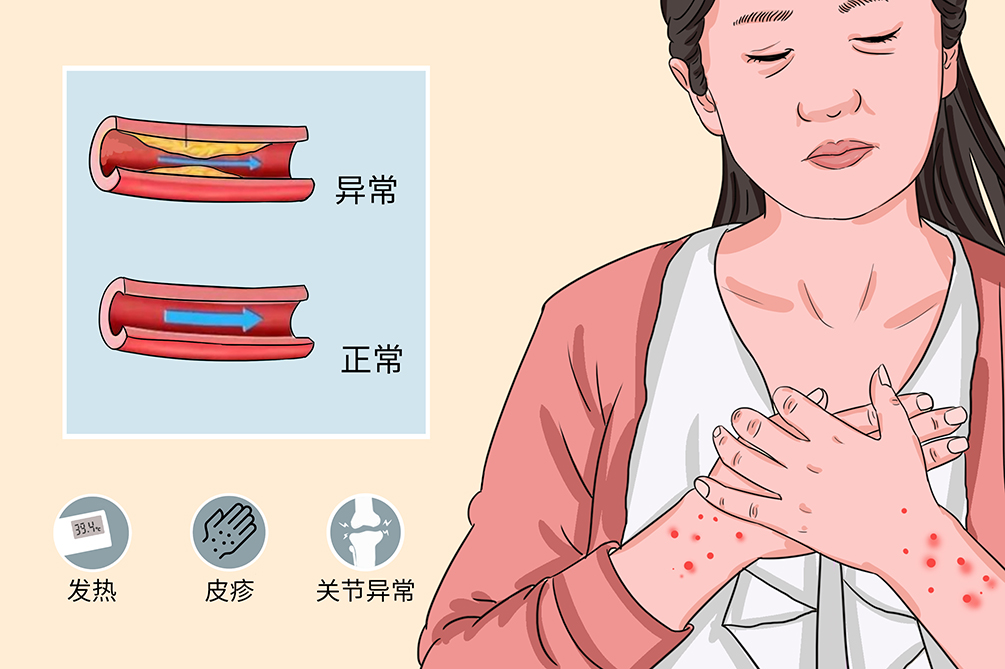

荨麻疹性血管炎又称低补体血症性血管炎,是一种临床上表现为持续性荨麻疹性皮损,而病理表现为白细胞碎裂性血管炎的疾病。该病的典型临床表现为发热和风团样皮疹,持续时间长,伴有低补体血症的患者病情较严重,可累及全身多个系统,目前以药物治疗为主,预后较好。

- 就诊科室:

- 皮肤性病科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Urticarial vasculitis,UV

- 疾病别称:

- 低补体血症性血管炎

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 关节炎、肾小球肾炎、眼部损害

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 不规则发热、风团样皮损

- 好发人群:

- 30~40岁中年妇女

- 常用药物:

- 氢化可的松、环磷酰胺、吲哚美辛、氯雷他定

- 常用检查:

- 体格检查、实验室检查、组织病理学检查

正常补体血症性荨麻疹性血管炎

是指诊断为荨麻疹性血管炎患者的血清补体水平正常,通常患者仅有轻微皮肤改变,不伴有其他症状。

低补体血症性荨麻疹性血管炎

是指诊断为荨麻疹性血管炎的患者伴有血清补体水平偏低,通常患者病情较重,除皮损外,多伴有其他不适症状。

低补体血症性荨麻疹性血管炎综合征

是指患者诊断为荨麻疹性血管炎的患者会伴有血清补体水平广泛偏低,此时患者病情最为严重,多合并其他与免疫相关的基础疾病,可累及全身多个系统。

荨麻疹性血管炎病因不明,可能与碘、反复寒冷刺激以及病毒、细菌、寄生虫等感染因素有关,好发于女性。

与某些疾病相关结缔组织病,如干燥综合征中发生率为32%,系统性红斑狼疮中为20%;其他可能相关的疾病,如物理性荨麻疹、IgM丙种球蛋白病、血清病等。

药物、化学物品:如碘、甲醛。

感染:病毒感染,如乙肝、丙肝病毒和EB病毒,还有细菌、寄生虫感染。

肿瘤:如结肠癌、IgA多发性骨髓瘤等。

物理因素:如反复寒冷刺激、运动、紫外线照射。

荨麻疹性血管炎是罕见疾病,其年发病率估计为0.7例/100万居民,成人慢性荨麻疹患者的荨麻疹性血管炎患病率从5%~20%不等,具体取决于血管炎的定义。患者中女性占60%~80%,儿童荨麻疹性血管炎患者也有报道,最小的病例仅1岁。

荨麻疹性血管炎好发于30~40岁的中年妇女。

荨麻疹性血管炎多见于中年妇女,临床特点是有发热、风团样皮疹,持续时间长,伴有低补体血症的患者病情较严重,可累及全身多个系统,出现关节炎、喉水肿、眼部损害等情况。

发热

荨麻疹性血管炎多见于30~40岁中年妇女,起病时常伴有不规则发热,有时可达38~39℃。

风团样皮损

荨麻疹性血管炎的风团样皮损持续时间超过24小时,有2/3的患者中持续24小时以上,有时长达72小时。同时伴有灼热及疼痛感,瘙痒不明显,且消退后留有炎症后的色素沉着斑。玻片压诊(放大镜或载玻片,在皮肤上滴几滴护理液后将其盖其上)可见到风团中心有深红色或褐色斑疹,表明其下有紫癜和血管炎。

血管性水肿

血管炎累及较深层真皮,或黏膜下层中的毛细血管、毛细血管后微静脉时,荨麻疹性血管炎可表现为血管性水肿。荨麻疹性血管炎患者也可出现喉水肿,但并不常见。

关节异常

荨麻疹性血管炎常伴有关节痛及关节炎,关节痛呈游走性和暂时性。主要见于四肢关节,有时有关节肿胀,也可有腹部不适、淋巴结肿大等。

肾脏损害

晚期可出现肾脏损害,表现为蛋白尿和血尿,形成肾小球肾炎。少数病例可发生癫痫、脑膜炎及单侧视神经炎等。

眼部损害

低补体性荨麻疹性血管炎病情较重,容易出现眼部损害,包括结膜炎、眼色素层炎和巩膜外层炎。

呼吸系统损害

最常见的肺部表现为慢性阻塞性肺疾病和哮喘,还可表现为咳嗽、呼吸困难、咯血、胸膜炎和胸腔积液等,呼吸系统受累是患者发生并发症和死亡的主要原因。

荨麻疹性血管炎患者出现风团样皮疹、发热、呼吸困难等表现时应到医院就诊,通过相关检查进行确诊,以实现早发现、早诊断、早治疗,对于控制病情、改善症状、预防并发症及其重要,以免严重到危及生命。

若皮肤出现风团样皮疹,持续24小时不能消退,且伴有发热、关节痛、淋巴结肿大的时候,需要及时就医。

荨麻疹性血管炎患者当出现严重并发症表现,如呼吸困难、咳嗽、关节疼痛、肿胀等,应立即就医。

大部分患者优先到皮肤科就诊。

皮疹出现的部位及时间?

皮疹处有没有瘙痒感、灼热感?

有没有发热、关节痛、淋巴结肿大等伴随症状?

有没有接受过治疗及治疗用药?

体格检查

患者皮肤表面可出现中心呈白色的水肿性红斑,表面有水疱及液体渗透,但无坏死,部分患者可混杂皮疹消退后遗留下的色素沉着或脱屑;部分患者查体可见浅表淋巴结肿大。

实验室检查

血常规检查可发现外周血白细胞计数正常或增加,嗜中性粒细胞比例增加,患者起病时血沉快,而血清补体水平降低,病情稳定后血沉降低;

C反应蛋白/超敏C反应蛋白( CRP/hsCRP )是全身炎症和组织损伤的非特异性标志物,出现感染或处于疾病活动期会升高;

低补体血症性荨麻疹性血管炎患者血液中补体水平多偏低,且越低病情通常越重;

还会出现抗体滴度阳性、类风湿因子阳性、循环免疫复合物增高。

组织病理学检查

其显示白细胞碎裂性血管炎,直接荧光检查显示血管壁及周围有免疫球蛋白及补体颗粒状沉着。

影像学检查

通过胸部X线、骨骼X线检查可排除是否合并其他呼吸系统疾病、骨关节系统疾病。

出现风团样皮疹并持续24小时以上,有疼痛,愈合后留有炎症性色素沉着。出现发热、关节痛、血沉快、及持久而严重的低补体血症。组织病理学直接荧光检查显示血管壁及周围有免疫球蛋白及补体颗粒状沉着可明确诊断。

慢性荨麻疹

慢性荨麻疹的皮损表现与荨麻疹性血管炎的皮损相似,故常易与之混淆。慢性荨麻疹患者自觉症状为瘙痒,且皮损多在24小时内消退,消退后也不留痕迹,经组织病理学检查无血管炎改变。荨麻疹性血管炎患者自觉疼痛或烧灼感,皮损可持续24小时以上,会有色素沉着,血管壁及周围有免疫球蛋白及补体颗粒状沉着。

多形红斑

多形红斑以独特的靶形皮损或虹膜样皮损为特征,持续时间不到24 小时,好发于四肢伸侧面及手掌和足底,可存在前驱感染,通常为疱疹病毒或支原体感染。荨麻疹性血管炎患者出现风团样皮疹可持续24小时以上,自觉疼痛或烧灼感,有色素沉着,病因不明。

荨麻疹性血管炎通常很难治疗,且没有标准疗法,应以临床表现指导治疗,根据疾病的严重程度和有无全身性受累选择药物,全身用糖皮质激素是荨麻疹性血管炎的主要治疗方法。

糖皮质激素

早期诊断后及时应用糖皮质激素,具有抑制机体全身异常免疫反应的作用,可预防肾损害等全身并发症。大部分病例用糖皮质激素有效,一般用中等剂量或大剂量治疗,确定病情得到控制后,应逐周减少糖皮质激素,直至能够控制病情的最小剂量维持。临床上常用药物包括地塞米松、强的松、氢化可的松等,长期服用可有体重增加、青光眼、高血压、高血糖等不良反应。

免疫抑制剂

包括甲氨蝶呤、环磷酰胺、环孢素等,可单独或与糖皮质激素联合使用,可减少激素的用量和不良反应,更好的控制病情。

非甾体抗炎药

具有抗炎、镇痛、解热的作用,可对症治疗关节痛,如吲哚美辛、阿司匹林、布洛芬等,也仅适用于有轻微皮肤症状的患者,长期使用有潜在的心血管和消化道出血风险。

抗组胺药

常用药物有氯雷他定、西替利嗪、依巴斯汀、咪唑斯汀等,具有抗过敏的作用,适用于仅有轻微皮肤症状的患者,可一定程度上缓解皮肤瘙痒,常见的不良反应有嗜睡、疲倦、眩晕等。

暂无明确的手术方式治疗本病。

对于频繁复发且病情严重患者,可采用血浆置换治疗,但作用时间短暂,停用后症状常复发。血浆置换联合免疫抑制剂治疗疗效欠佳。

荨麻疹性血管炎在大部分补体水平正常的患者中,该病通常为良性,没有永久性后遗症,病程平均持续3~4年,但也有持续20年以上的病例,有低补体血症的患者病情更严重,可能出现显著的并发症甚至死亡,不过即使有多系统受累,患者也很少会因疾病本身而死亡。

荨麻疹性血管炎在大部分补体水平正常的患者都可以治愈。

荨麻疹性血管炎疾病本身不影响患者自然寿命,有低补体血症的患者可能出现显著的并发症,这时候会危及患者生命。

通常应每个月复诊1次,通过体格检查和实验室检查明确疾病恢复程度。

荨麻疹性血管炎患者在饮食上应注意,尤其是有过敏体质的患者特别需要注意食物问题,如海鲜、芒果、果仁类食物比较容易致过敏,可以造成荨麻疹性血管炎的发生,尽量避免食用。

宜吃含有维生素E含量高和维生素C含量高的食物,如苹果、橙子。

忌吃容易诱发过敏的食物,如海鲜、芒果、果仁类食物。

忌吃刺激性的食物,如辣椒、火锅等。

荨麻疹性血管炎的护理应加强自我生活管理,保证规律的生活作息,避免过度劳累,避免熬夜,平时可运动,增强自身免疫力。

平时要增加体育锻炼,提高自己的抵抗力。

保证充足的休息,避免熬夜。

遵医嘱用药,了解药物相关信息。

皮损较脆弱且易出现破溃,故应避免热敷或冷敷;避免使用刺激性化学产品涂擦或洗涤患处;应做好皮肤护理,避免搔抓患处。

患者日常外出应注意皮肤保护,避免裸露皮肤或阳光直射。

观察患者皮肤改变情况,皮疹是否扩大或增多,监测血糖、血压,留意患者是否出现新的不适症状,有异常及时就医。

因荨麻疹性血管炎常常反复发作,发作时伴有瘙痒、灼烧感等不适 ,会引发患者烦躁、焦虑等不良情绪,家属应给予患者足够的理解,并施行有效的心理辅导,让患者保持一个良好的心情,避免情绪的波动。

荨麻疹性血管炎病因尚不明确,目前无有效的预防措施。

4625点赞

参考文献

[1]赵辨.中国临床皮肤病学[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:878-884.

[2]朱学骏孙建方.皮肤病学[M].第2版.北京:北京大学医学出版社,2011:674-682.