异戊酸血症是由于先天缺乏亮氨酸代谢酶,即异戊酰辅酶A脱氢酶缺乏导致的有机酸尿症,为常染色体隐性遗传性疾病,儿童少见,临床表现复杂,同一家族中的患者可能表现为不同的表型,既有急性新生儿期发病者,也有慢性间歇型患者,临床表型的轻重可能与其他非遗传因素有关。大多可出现呕吐、嗜睡、“汗脚”样体臭等症状,一般化验可见代谢性酸中毒、酮症、高氨血症、血小板减少等,严重患者疾病进展迅速,很快出现青紫、循环障碍,继而昏迷、死亡。主要通过限制天然蛋白饮食,补充甘氨酸和左卡尼汀,纠酸对症治疗,可控制症状,一般早期发现、早期治疗,可显著减少死亡率和致残率,可正常生活。

- 就诊科室:

- 新生儿科、儿科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- isovaleric acidemia

- 疾病别称:

- 异戊酰辅酶A脱氢酶缺乏症

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 颅内出血、感染

- 治疗周期:

- 终身治疗

- 临床症状:

- 呕吐、嗜睡、体臭

- 好发人群:

- 有异戊酸血症家族史的人群

- 常用药物:

- 甘氨酸、左卡尼汀

- 常用检查:

- 尿液及血液有机酸分析、血液酯酰肉碱谱分析、酶学分析、基因诊断

新生儿发病型

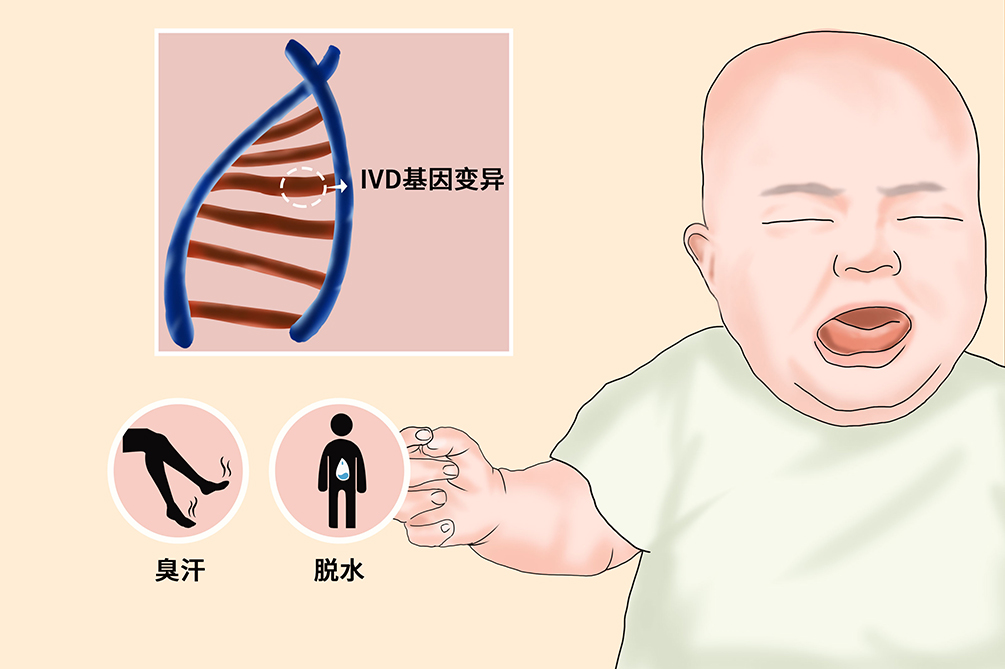

患儿在出生时正常,出生数天后出现拒奶、呕吐,继而出现脱水、倦怠和嗜睡,伴有低体温、震颤、惊厥。因体内异戊酸增高,患儿尿液、汗液常有难闻的“汗脚”气味。

慢性间歇型

通常在1岁以内出现第一次临床发作,上呼吸道感染、高蛋白饮食、预防接种为常见诱因。患者反复出现呕吐、嗜睡、昏迷,发作时伴有酮症、酸中毒,以及特殊的“汗脚”样体臭。

异戊酸血症是因异戊酰辅酶A脱氢酶缺乏,导致患者异戊酰辅酶A降解障碍,好发于家族中有异戊酸血症的患者,上呼吸道感染、高蛋白饮食等因素容易诱发。

异戊酸血症是因异戊酰辅酶A脱氢酶缺乏导致,患者异戊酰辅酶A降解障碍,体内异戊酸、异戊酰甘氨酸等毒性代谢产物蓄积,线粒体能量代谢功能降低,引起以神经系统损害为主的多脏器损害。

上呼吸道感染、高蛋白饮食、预防接种都可能诱发异戊酸血症。

国外不同人种发病率不同,德国人发病率较高,我国平均发病率为1/160000。

异戊酸血症好发于有异戊酸血症家族病史的人群。

异戊酸血症患儿可以出现拒奶、呕吐、脱水、倦怠、“汗脚”样体臭等典型表现,并可引发颅内出血、感染等并发症。

患者临床表现复杂,同一家族中的患者可能表现为不同的表型,既有急性新生儿期发病者,也有慢性间歇型患者,临床表型的轻重可能与其他非遗传因素有关。

新生儿期发病型

患儿在出生时正常,出生数天后出现拒奶、呕吐,继而出现脱水、倦怠和嗜睡,伴有低体温、震颤、惊厥。因体内异戊酸增高,患儿尿液、汗液常有难闻的“汗脚”气味。严重患者疾病进展迅速,很快出现青紫、循环障碍,继而昏迷、死亡。

慢性间歇型

通常在1岁以内出现第一次临床发作,上呼吸道感染、高蛋白饮食、预防接种为常见诱因。患者反复出现呕吐、嗜睡、昏迷,发作时伴有酮症、酸中毒,以及特殊的“汗脚”样体臭,限制蛋白质摄人和输注葡萄糖可缓解急性期症状。一些患者伴随腹泻、血小板减少、中性白细胞减少和全血细胞减少,部分病例伴有脱发、高血糖等。本型在婴儿期发作最为频繁,随年龄增长感染机会减低、蛋白质摄入减少而降低。多数慢性间歇型病例精神运动发育正常,但部分病例可有轻度甚或重度智能落后,许多病人对高蛋白食物产生自然厌恶。

颅内出血

患者可出现血小板降低,轻者无明显症状,重者可有皮肤出血点、牙龈渗血,严重者可出现颅内出血。

感染

患者外周血中性粒细胞绝对值计数低于正常值,可表现为头晕、乏力、食欲减退、高热,牙龈口腔易发生感染。

如果患儿出现拒奶、呕吐、嗜睡、“汗脚”样气味,需要及时到新生儿科或者儿科就诊,并做尿液及血液有机酸分析、酶学分析、基因诊断等检查,该疾病需注意与丙酸血症、戊二酸尿症Ⅰ型相鉴别。

新生儿出现拒奶、呕吐、嗜睡,尿液和汗液有“汗脚”样气味,建议立即就医。

婴儿出现反复呕吐、嗜睡、昏迷,尿液和汗液有“汗脚”样气味,伴有酸中毒表现,如呼吸深快等,建议立即就医。

患者出现症状后,建议到新生儿科或者儿科就诊。

目前都有什么症状?(如拒奶、呕吐、嗜睡,以及尿液和汗液有“汗脚”样气味等症状)

是否伴随有其他症状?(如呼吸深快、心率跳动不规律等)

有异戊酸血症家族史吗?

有没有大量吃高蛋白食物?

最近一段时间有没有出现过呼吸道感染、腹泻等?

有无异戊酸血症家族病史?

查体

检查患儿的身体是否存在异戊酸血症的相关体征。

尿液及血液有机酸分析

正常人尿中异戊酸浓度低于2μmol/L,患者异戊酸排泄量为8~300μmol/d,3-羟基异戊酸、异戊酰甘氨酸及其代谢产物亦显著增高。正常血浆异戊酸浓度低于10μmol/L,异戊酸血症患者血浆异戊酸浓度可为10~50μmol/L,急性发作期浓度高达600~5000μmol/L,伴特殊“汗脚”气味。

一般化验

血液及尿液常规、血气分析、血糖、氨、肝肾功能等检査对病情评估很有帮助,患者常合并代谢性酸中毒、酮症、高氨血症、低钙血症、血小板减少、中性粒细胞减少和全血细胞减少。

血液酯酰肉碱谱分析

正常人血液异戊酰肉碱浓度多低于0.5μmol/L,患者血液异戊酰肉碱显著增高,游离肉碱降低,异戊酰肉碱/乙酰肉碱比值增高。

酶学分析

患者皮肤成纤维细胞及外周血白细胞异戊酰辅酶A脱氢酶活性下降,为正常的0%~13%,残余酶活性与临床严重程度无关。

基因诊断

异戊酰辅酶A脱氢酶的基因突变,具有确诊意义。

临床症状

患儿在出生时正常,出生数天后出现拒奶、呕吐,继而出现脱水、倦怠和嗜睡,伴有低体温、震颤、惊厥,尿液、汗液常有难闻的“汗脚”气味。1岁以内婴儿反复出现呕吐、嗜睡、昏迷,发作时伴有酮症、酸中毒,以及特殊的“汗脚”样体味,上呼吸道感染、高蛋白饮食、预防接种为常见诱因。

辅助检查

尿液有机酸分析显示3-羟者基异戊酸、异戊酰甘氨酸显著增高,其他代谢物,如4-羟基异戊酸、甲基琥珀酸、3-羟基异庚酸、异戊酰谷氨酸、异戊酰葡萄糖醛酸、异戊酰丙氨酸和异戊酰肌氨酸明显增高。血液异戊酰肉碱显著增高,尿酯酰肉碱谱分析可作为异戊酸血症的辅助诊断。患者皮肤成纤维细胞及外周血白细胞异戊酰辅酶A脱氢酶活性下降。基因检测发现异戊酰辅酶A脱氢酶的基因突变。

戊二酸尿症Ⅰ型

为常染色体隐性遗传性疾病,临床表现缺乏特异性,患儿出生时可有大头畸形,生后早期发育多为正常,临床可表现突发的肌张力低下、头部运动失控、惊厥、角弓反张、表情怪异等,实验室检查、基因诊断可确诊。

丙酸血症

为常染色体隐性遗传性疾病,临床表现缺乏特异性,个体差异大,患儿以反复发作的代谢性酮症酸中毒、蛋白质不耐受和血浆甘氨酸增高为特征,实验室检查、基因诊断可确诊。

异戊酸血症根据不同时期治疗有区别,一般通过限制天然蛋白饮食,补充甘氨酸和左卡尼汀,纠酸对症治疗,可控制症状,一般早期发现早期治疗,可显著减少死亡率和致残率,可正常生活。

急性期若有代谢性酸中毒,可静脉输注含葡萄糖的电解质碱性溶液,控制酸中毒,必要时给予小剂量胰岛素,以提供热量并减少内源性蛋白质分解代谢。药物治疗主要为补充甘氨酸和左卡尼汀,以帮助清除异戊酰辅酶A,使其转变成易排泄的无毒性产物,即异戊酰甘氨酸和异戊酰肉碱。

本病一般无需手术治疗。

饮食治疗

限制天然蛋白质饮食,据年龄调整亮氨酸需要量,选用不含亮氨酸的专用食品,并注意补充其他氨基酸。虽然发作频度在个体间差异很大,随着年龄增长发作次数减少,饮食治疗有助于控制疾病急性,改善生活质量。

对症治疗

若有腹泻,应使用双歧杆菌益生菌类药物、蒙脱石散,若有呕吐,应暂禁食,减少胃肠负担等。

血液透析

对于严重酸中毒患者,必要时需进行血液透析。

异戊酸血症不能治愈,但是可以缓解症状,不影响生命。异戊酸血症患者需要定期复查,避免症状加重。

异戊酸血症患者不能治愈,但是经过积极治疗后病情可有所好转。

新生儿期及婴儿期发病者病死率、致残率高,但早诊断、早治疗,症状控制者可正常生活,不会影响寿命。

建议遵医嘱定期复诊,检查血液及尿液有机酸分析、血液酯酰肉碱谱分析等,有任何不适建议立即就医。

因异戊酸血症的发生与亮氨酸酶缺乏有直接关系,固应限制天然蛋白质饮食,如牛奶、黄豆、猪肉、牛肉、鸡蛋等,控制亮氨酸摄入量,选用不含亮氨酸的专用食品,但又不能影响正常生长发育,还需补充其他氨基酸。

异戊酸血症需要限制天然蛋白质饮食,避免上呼吸感染,预防接种需提前询问疾控中心。

限制天然蛋白质饮食,有助于控制疾病,改善生活质量。

避免上呼吸道感染,减少去人员密集的公共场所,避免诱发本病。

避免长时间饥饿以及劳累。

异戊酸血症患者定期复诊,检查血液及尿液有机酸分析、血液酯酰肉碱谱分析等,调整甘氨酸用量。

异戊酸血症作为遗传性疾病,致死率和致残率偏高,可在孕期进行筛查,以早期预防。

近亲家族中有异戊酸血症患者,在孕期需要早期筛查。

近亲家族中有异戊酸血症患者,需高度警惕,完善相关检查,产前咨询、产前诊断非常重要,尤其是前一胎已确诊者,在怀孕下一胎时可进行遗传咨询。

因上呼吸道感染、高蛋白饮食等可诱发本病发作,故需尽量避免。

女性妊娠期以及哺乳期间应密切监测自身的代谢状况。

建议养成健康的生活习惯,避免过于劳累,注意劳逸结合。

4843点赞

参考文献

[1]江载芳,申昆玲,沈颖.诸福棠实用儿科学[M].第8版.北京:人民卫生出版社,2015:2287-2288.