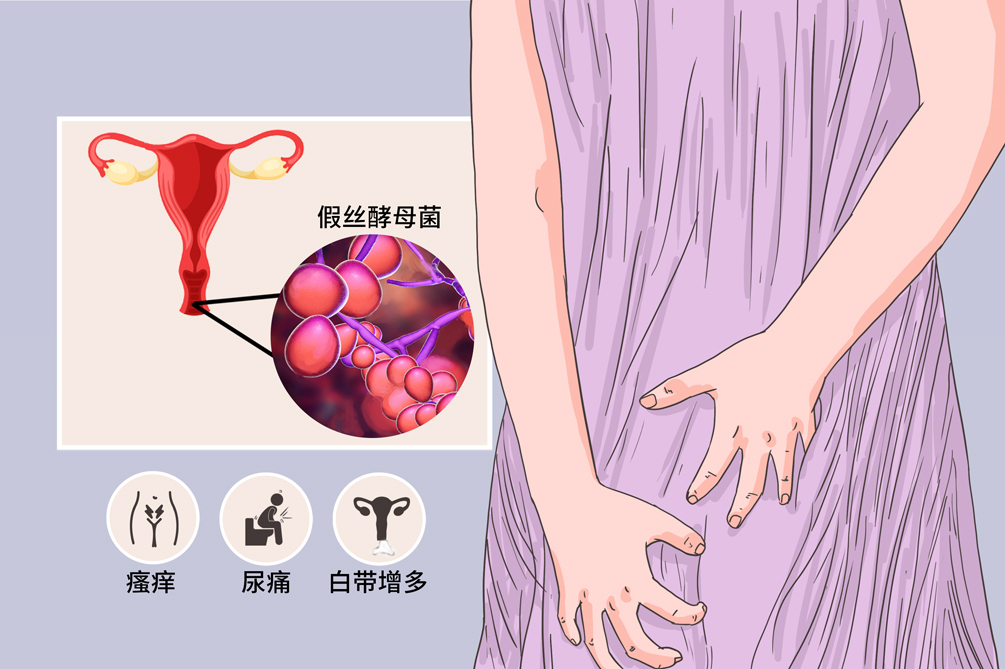

外阴阴道假丝酵母菌病

外阴阴道假丝酵母菌病约占微生物所致阴道炎的1/4~1/3,主要症状有外阴瘙痒、白带增多、豆渣样或凝乳状白带等。假丝酵母菌属机会致病菌(人体正常情况下都存有该菌类,当人体免疫力低下的时候会导致人体感染疾病称为机会致病菌),主要为内源性传染。主要表现为外阴阴道瘙痒灼烧,症状时轻时重,发作规律不稳定,还存在不同程度的白带异常、排尿痛等症状,严重影响妇女身心健康。

- 就诊科室:

- 妇科、泌尿外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- vulvo vginal candidiasis,VVC

- 疾病别称:

- 阴道真菌感染

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 外阴潮红、糜烂、浅表溃疡

- 治疗周期:

- 视具体情况而定

- 临床症状:

- 外阴局部严重充血、水肿、外阴瘙痒伴豆渣样阴道分泌物

- 好发人群:

- 免疫功能低下者,长期应用广谱抗生素、糖皮质激素等药物者

- 常用药物:

- 克霉唑栓、硼酸胶囊

- 常用检查:

- 培养法、悬滴法、涂片法

单纯性外阴阴道假丝酵母菌病

是指发生于正常非孕宿主、散发、由白色假丝酵母菌引起的轻度外阴阴道假丝酵母菌病。复杂性外阴阴道假丝酵母菌病除了包括妊娠期外阴阴道假丝酵母菌病、非白色假丝酵母菌所致外阴阴道假丝酵母菌病,还包括复发性外阴阴道假丝酵母菌病(RVVC)、重度外阴阴道假丝酵母菌病或宿主为未控制的糖尿病和免疫功能低下者。重度外阴阴道假丝酵母菌病是指按外阴阴道假丝酵母菌病评分≥7分的患者,患者临床症状严重,多有外阴或阴道皮肤黏膜破损。

复杂性外阴阴道假丝酵母菌病

是指患外阴阴道假丝酵母菌病经过治疗,临床症状和体征消失、真菌学检查阴性后,又出现症状,且真菌学检查阳性,1年内发作≥4次者。国外研究显示复杂性外阴阴道假丝酵母菌病,约占外阴阴道假丝酵母菌病的5%~8%。

外阴阴道假丝酵母菌病是因为感染假丝酵母菌导致的一种阴道炎。假丝酵母菌是一种条件致病性真菌,在机体健康状态下阴道内菌群处于平衡状态,病原菌多存在于阴道内不致病,免疫力下降后才会侵犯组织,引起炎症反应。

包括白色假丝酵母菌和非白色假丝酵母菌两大类,外阴阴道假丝酵母菌病以白色假丝酵母菌为主,近年来,非白色假丝酵母菌致病比例有所上升。国内研究显示,白色假丝酵母菌仍是引起外阴阴道假丝酵母菌病最常见的致病菌,占88.4%。另外,长期应用免疫抑制剂、糖皮质激素或者重症感染时,也会引发此病。

药物

长期应用广谱抗生素、糖尿病、大量应用免疫抑制剂以及接受大量雌激素治疗等。导致机体免疫力低下,造成假丝酵母菌机会性感染。

阴道污染

胃肠道假丝酵母菌感染者粪便污染阴道。

穿紧身化纤内裤及肥胖

使外阴局部温度与湿度增加。

本病比较常见,但具体发病率无权威统计数据。

性交传染

少部分患者可通过性交直接传染。

间接传染

通过接触感染的衣物等间接传染,极少见。

本病好发于免疫功能低下者,长期应用广谱抗生素、糖皮质激素等药物者。

外阴阴道假丝酵母菌病中,瘙痒和白带增多是常见症状,其较特异的症状是外阴瘙痒伴豆渣样阴道分泌物。其中外阴瘙痒最为常见,白带增多并未在所有的患者出现,常在月经前一周内发病。

外阴阴道假丝酵母菌病较特异的症状是外阴瘙痒伴豆渣样阴道分泌物,典型的白带为白色豆渣样,也可为水样稀薄白带。部分患者表现为外阴局部严重充血、水肿,可蔓延至腹股沟区和会阴区,这些患者也可无明显白带增多。

其他症状包括灼痛、性交痛和尿痛等,少数患者出现白带异味。检查见外阴、阴唇局部水肿、充血,可出现皲裂。阴道局部也可出现充血和水肿,白带黏附于阴道壁。

不孕

外阴阴道假丝酵母菌病较严重可并发不孕。

胎儿早产

女性在孕期出现此病,可导致胎儿造成。

发现外阴阴道瘙痒、灼热痛等症状,高度怀疑外阴阴道假丝酵母菌病时,应及时就医,进行相关检查,以明确诊断,并需要与细胞溶解性阴道病、细菌性阴道病、滴虫阴道炎等疾病相鉴别。

发现外阴阴道瘙痒、灼热痛等症状,高度怀疑外阴阴道假丝酵母菌病时,应及时就医。

已经确诊外阴阴道假丝酵母菌病的患者,若见皮肤皲裂、表皮脱落,阴道黏膜红肿、小阴唇内侧及阴道黏膜附有白色块状物,擦除后露出红肿黏膜面,甚至还可见到糜烂及浅表溃疡,应立即就医。

大多患者优先考虑去妇科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如排尿困难、尿痛等,可到相应科室就诊,如泌尿外科等。

因为什么来就诊的?

外阴瘙痒是一过性还是持续的?

目前有无外阴阴道灼热痛症状?

是否小阴唇内侧及阴道黏膜附有豆腐渣样分泌物症状?

既往有无其他的病史,如糖尿病?有无服用免疫抑制剂?

悬滴法

10%氢氧化钾(KOH)悬滴、镜检,菌丝阳性率70%~80%。研究显示,KOH悬滴法对白色假丝酵母菌感染检测的假阴性率约为30%,而对非白色假丝酵母菌感染检测的假阴性率则在57%左右。生理盐水法阳性率低,不予推荐。

涂片法

革兰染色后镜检,菌丝阳性率70%~80%,而且涂片标本还可以长期保存,留有循证证据,也有利于将来的进一步研究。

培养法

常用于复杂性外阴阴道假丝酵母菌病、久治不愈的外阴阴道假丝酵母菌病或有症状但多次显微镜检查阴性者,应采用培养法诊断,同时进行药物敏感试验,以达到明确诊断、筛选有效的抗真菌药物的目的。湿片法或革兰染色检查分泌物多采用10%氢氧化钾溶液,可溶解其他细胞成分,提高假丝酵母菌检出率。

外阴阴道假丝酵母菌病较特异的症状是外阴瘙痒伴豆渣样阴道分泌物,根据症状仅能诊断38%的外阴阴道假丝酵母菌病。大多数外阴阴道假丝酵母菌病根据显微镜检査诊断,湿片检查不仅可见到假丝酵母菌菌丝,还可排除阴道滴虫和线索细胞,应用10%的氢氧化钾湿片镜检可检出65%~85%的出芽菌丝。外阴阴道假丝酵母菌病患者的阴道pH常在正常范围(4.0-4.5),pH>5常提示为细菌性阴道病、滴虫感染或混合感染。约有50%的假丝酵母菌培养阳性患者显微镜检査假丝酵母菌阴性,所以对症状和体征明显而显微镜检査阴性的患者,有必要进行假丝酵母菌培养。巴氏涂片诊断外阴阴道假丝酵母菌病的敏感性较低,约为25%。

其他类型的阴道炎

包括细菌性阴道炎、滴虫性阴道炎等,两者致病菌不同,一般不难鉴别。

外阴阴道假丝酵母菌病治疗方法包括一般治疗和药物治疗,需要根据病情进行合适的治疗。

去除诱因

了解存在的诱因并及时消除,如停服广谱抗生素、雌激素等。合并糖尿病时要同时予以治疗。使用棉质内裤,患者的毛巾、内裤等衣物要隔离洗涤,用开水烫,以免导致疾病传播。

改变阴道酸碱度

假丝酵母菌在pH5.5~6.5环境下最适宜生长繁殖,因此可改变阴道酸碱度造成不利于其生长的环境,方法是用碱性溶液如2%~4%碳酸氢钠溶液冲洗阴道或坐浴。

合并症的治疗

如有糖尿病,应同时治疗,治疗期间避免性交,夫妻同时用药。

单纯性外阴阴道假丝酵母菌病

治疗首选阴道用药,其次是口服用药,用药均为单疗程,常见用药方案如下。可以选用阴道给药,如克霉唑栓、咪康唑栓、制霉菌素栓;口服用药可以选择伊曲康唑、或氟康唑。

重度外阴阴道假丝酵母菌病

首选口服用药,其次是阴道用药,症状严重者局部可以应用低浓度糖皮质激素软膏或唑类霜剂。口服用药在治疗单纯性外阴阴道假丝酵母菌病方案基础上,加倍延长疗程。阴道用药在治疗单纯性外阴阴道假丝酵母菌病方案基础上,也加倍延长疗程。

复杂性外阴阴道假丝酵母菌病

治疗原则包括强化治疗和巩固治疗,强化治疗至真菌学转阴。具体方案如下:氟康唑口服、咪康唑栓/软胶囊;巩固治疗目前国内、外没有较为成熟的方案,建议对每月规律性发作一次者,可在每次发作前预防用药一次,连续6个月。对无规律发作者,可采用每周用药一次,预防发作,连续6个月。对于长期应用抗真菌药物者,应检测肝肾功能。在强化治疗达到真菌学治愈后,给予巩固治疗半年。强化治疗应达到真菌和孢子检查均阴性,可以在口服或局部用药方案中任选一种。巩固治疗至今仍无十分成熟的治疗方案,但治疗周期是选择月疗还是周疗应根据患者有无发病规律而定。所以,对于每一例复杂性外阴阴道假丝酵母菌病患者都应该做真菌培养和药物敏感试验,以了解其致病原的特殊性,采取针对性治疗。

妊娠期外阴阴道假丝酵母菌病

可以选择对胎儿无害的唑类药物(如克霉唑栓),且以阴道用药为宜。

非白色假丝酵母菌引起的外阴阴道假丝酵母菌病

约50%的患者仅有轻微症状或无症状,由于治愈该病较为困难,所以,临床医生应排除其他导致阴道症状的原因。目前,本病尚无最佳治疗方法,一线治疗方案为延长非氟康唑的唑类药物(口服或局部用药)治疗时间(7~14天)。如果复发,推荐用硼酸胶囊阴道用药。

本病以药物治疗为主,一般无需进行手术治疗。

性伴侣治疗

性伴侣无需常规治疗,但复杂性外阴阴道假丝酵母菌病患者的性伴侣应同时检查,必要时给予治疗。

外阴阴道假丝酵母菌病预后较好,经过有效规范的治疗均可治愈,能够减轻或消除阴道炎症状、维持正常的生活质量,一般不会影响自然寿命。

本病能治愈,部分患者会出现反复感染的现象,较顽固。

一般不会影响自然寿命。

本病治疗结束7~14天,应该追踪治疗,复发性外阴阴道假丝酵母菌病患者在巩固治疗的第3个月和第6个月复查,进行真菌培养。

合理饮食、加强锻炼,使机体免疫能力增强,维持阴道的酸碱平衡。

少吃油腻、甜腻的食物,少吃辛辣刺激及海鲜发物,多食含维生素B的食物和水果。

外阴阴道假丝酵母菌病患者应使用棉质内裤,患者的毛巾、内裤等衣物要隔离洗涤,用开水烫。患者要养成良好的个人卫生习惯,重视阴道清洁卫生,每日坐浴,清洁外阴,杜绝不洁性行为。

日常清洁

选用棉质内衣裤,单独手洗,阳光照射杀毒,防止假丝酵母菌交叉感染。

正确避孕

加强孕期保健,避孕药中的雌激素会促进假丝酵母菌侵袭,尽量选择更安全的避孕方式。妊娠时性激素水平、阴道内糖原和酸度都会增高,容易受假丝酵母菌侵袭。

外出要注意公共场所卫生

以防止公共场合隐藏的大量假丝酵母菌对自身造成侵害。

复诊时进行真菌涂片及真菌培养,检查是否还有假丝酵母菌存在繁殖。

与男性伴侣同时治疗,防止性交传染。患者的男伴也要检查治疗,使用避孕套可减少性伴侣间的相互感染。

外阴阴道假丝酵母菌病应注意皮肤清洁,保持外阴干燥,一定要遵医嘱,合理应用抗生素及激素,积极治疗糖尿病是预防感染的主要措施。

应该注重定期妇科检查,可以用悬滴法、涂片法、培养法检查阴道分泌物进行阴道假丝酵母菌的筛查,检査有无全身疾病如糖尿病等,及时发现并治疗。

外阴阴道假丝酵母菌病患者要均衡饮食,加强营养,三餐规律。宜清淡饮食、低脂少油、少糖少盐,定时定量进餐。

改善生活习惯,如穿宽松、透气内裤,保持局部干燥及清洁,合理使用抗生素和激素类药物。此外,加强体育锻炼,提高自身免疫力。

4632点赞

参考文献

[1]齐国艳,兰翀.外阴阴道假丝酵母菌病[J].中国实用乡村医生杂志,2018,25(11):27-28.

[2]李蓉.三种方法联合治疗外阴阴道假丝酵母菌病[J].健康必读,2020,(7):78.

[3]许瑞英,刘军.外阴阴道假丝酵母菌病[J].医药前沿,2014,(36):393-394.

[4]曹泽毅,郎景和.中华妇产科学[M].第3版.人民卫生出版社,2013.1197.