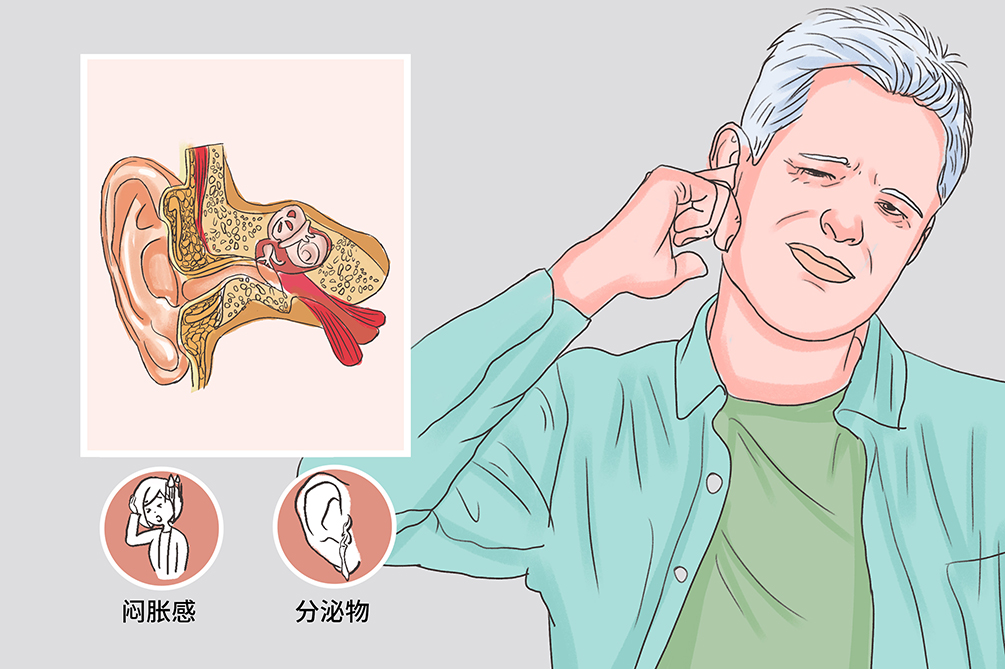

慢性外耳道炎是外耳道皮肤和皮下组织的慢性或复发性炎症,以耳部不适、瘙痒、少量分泌物、皮肤增厚、色红、覆有脓痂和碎屑为主要表现,常因游泳、水液长期浸渍耳道、挖耳、外伤、药物刺激等引起,多发于夏秋季节。

- 就诊科室:

- 耳鼻喉科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Chronic otitis externa

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 传导性耳聋

- 治疗周期:

- 1~2周

- 临床症状:

- 耳痒、耳痛、耳溢液、耳闷胀感

- 好发人群:

- 糖尿病患者、老年人

- 常用药物:

- 氧氟沙星滴耳液、氟康唑滴耳液、尤卓尔软膏

- 常用检查:

- 耳镜检查、外耳道分泌物培养

慢性外耳道炎通常是由于急性或慢性中耳炎反复流脓或炎症刺激所引起,另外,如果不适当的掏耳,或者是粉尘刺激,也会引起慢性外耳道炎。多发生在糖尿病患者、老年人,抵抗力下降,中耳或者内耳急性感染迁延不愈,容易罹患此病。掏耳、湿疹、霉菌感染、外伤为诱发因素。

慢性外耳道炎的病因中,急性感染迁延不愈是主要病因,例如急性外耳道炎治疗不彻底或继发于慢性化脓性中耳炎。另外还可能是因为湿疹、脂溢性皮炎、神经性皮炎等导致慢性外耳道炎。遗传因素、环境因素、局部外伤、感染可为发病诱因。

掏耳、湿疹、霉菌感染、外伤为诱发因素,当机体抵抗力下降时,这些因素可以诱发本病。

本病暂无流行病学统计。

本病多发生于老年人和糖尿病患者,中耳或者内耳急性感染迁延不愈,容易罹患此病。

慢性外耳道炎主要表现为耳部不适、瘙痒,耳道口和外耳道皮肤增厚、耳道狭窄,深处常有碎屑脱落,并有绿褐色或灰褐色分泌物,臭秽。病程长者可因鼓膜结痂或增厚而致听力减退,外耳道后上部近鼓膜处可有小肉芽形成,堵塞耳道,影响鼓膜活动或累及中耳时可并发传导性耳聋。

慢性外耳道炎常使患者感到耳痒不适,有少量分泌物流出,很少是脓性。检查可见慢性外耳道炎患者的外耳道皮肤多增厚,有痂皮附着,撕脱后外耳道皮肤呈渗血状。可有少量稠厚的分泌物或潮湿,有白色豆渣状分泌物堆积在外耳道深部。

传导性耳聋

慢性外耳道炎引起的传导性耳聋多因分泌物堵塞耳道、影响鼓膜活动或累及中耳。

患者出现耳部瘙痒不适时,优先考虑去耳鼻喉科就诊,由专科医生检查,明确诊断。注意与坏死性外耳道炎相鉴别。

患者出现耳部不适、瘙痒,或发现外耳道皮肤增厚、脱屑、耳道有分泌物时,应当及时就医。

患者可就诊于耳鼻喉科门诊。

因为什么症状来就诊的?

出现瘙痒、闷胀感、耳流水的时间?

耳溢液的性状如何?

使用药物治疗过吗,效果如何?

既往有无其他的病史?

耳镜检查

外耳道皮肤增厚,深处常有碎屑脱落,并有绿褐色或灰褐色结痂或分泌物。病程长者,耳道狭窄、外耳道后上部近鼓膜处可有小肉芽形成。

外耳道分泌物培养

分泌物送检培养,明确感染的细菌及敏感抗生素,根据培养结果选择合理的抗生素治疗。

有急性外耳道炎病史,有耳痒、耳痛、耳闷胀感、听力减退等表现。体格检查可见患者外耳道皮肤充血肿胀,有鳞屑样痂皮或脱落。听力检查正常或呈传导性耳聋,外耳道分泌物培养出真菌或者细菌可帮助明确诊断。

坏死性外耳道炎

坏死性外耳道炎多为老年糖尿病患者,起病较急,耳痛与耳流脓为主要症状。耳痛呈持续性且逐渐加剧,常放射至颞部,局部有明显触痛及牵拉痛。外耳道峡部底壁常出现糜烂、肉芽増生。因常致外耳道骨髓炎和广泛进行性坏死,故有恶性外耳道炎之称。而慢性外耳道炎多由其急性期病变未治疗痊愈演变而来,临床多表现为耳部闷胀及痒感,二者可依据病史及临床症状,结合病理学检查帮助鉴别。

慢性外耳道炎治疗周期一般为1~2周。根据致病原因的不同而采用相应的治疗措施。治疗慢性外耳道炎有很多方法,包括一般治疗和药物治疗等,如清理耳道分泌物、保持耳道通畅,耳道局部可以使用氧氟沙星滴耳液,可以有效改善耳部症状,恢复正常生活。

完善耳内镜检查,明确外耳道的情况。耳道分泌物应该用负压吸引器及时清理,保持耳道清洁、通畅,局部可以使用氧氟沙星滴耳液、尤卓尔药膏涂抹,但是涂抹时不宜太厚,应该是薄薄的一层,也不要过度用力,可能会导致局部的出血。有真菌感染时应该清理菌斑,保持耳道干燥,局部可喷制霉菌素粉,也可选用氟康唑滴耳液治疗。如果外耳道系继发于慢性化脓性中耳炎,应该积极治疗原发病,直至消除分泌物排出。对于合并有糖尿病者,应该控制血糖,尽早取分泌物送细菌培养和药敏试验,排除坏死性外耳道炎或颞骨恶性肿瘤。

局部可以使用氧氟沙星滴耳液、尤卓尔药膏涂抹抗炎治疗。有真菌感染时可使用氟康唑滴耳液抗真菌治疗,适用于真菌感染导致的慢性外耳道炎,注意不用于皮肤破溃处;避免接触眼睛和其他黏膜(如口、鼻等);连续使用一般不超过7天;用药部位如出现烧灼感、红肿等情况应停止用药,并将局部药物清洗干浄;渗出液较多时首先清理外耳道渗出物,避免使用乳膏制剂,待耳道干燥后再使用乳膏类制剂。

本病一般无需手术治疗。

慢性外耳道炎的预后通常比较好,经过正规治疗一般能治愈,治愈后不影响日常生活,注意痊愈之前应避免耳道进水。

慢性外耳道炎可以治愈,绝大多数患者经过积极治疗,都会取得较好的疗效。

慢性外耳道炎患者经过临床治疗后,一般不会影响自然寿命。

根据医嘱定期复诊,复诊时需注意观察患者耳道皮肤恢复情况,注意是否有复发可能,以便于医生对患者病情的掌握。

本病无特殊饮食指导,注意健康均衡饮食即可,注意治疗期间避免辛辣刺激饮食,避免质硬饮食,多饮水,加速新陈代谢。

慢性外耳道炎患者发病期间应避免耳道进水,日常要注意防止感冒,使用正确擤鼻方法,洗头洗澡时污水勿进入外耳道,防止风寒的侵袭,远离潮湿环境。

防止感冒,使用正确擤鼻方法,即单侧轻轻擤,避免用力擤鼻,按需要应用呋麻滴鼻液,保持咽鼓管通畅,预防中耳炎。

避免滥用抗生素,有炎症感染时遵医嘱用药。

患病期间防止外耳道进水,尤其是洗澡和游泳时。

慢性外耳道炎是耳科临床常见疾病之一,严重者会影响身心健康,因此需要加强预防,注意避免炎症感染,避免耳道进水。

积极治疗糖尿病等原发性疾病。

改善不良习惯,避免经常挖耳,保持耳部清洁。

及时清除进入耳内的积水及刺激性异物。

适当锻炼,健康饮食,防寒保暖,提高免疫力,减少感染。

4816点赞

参考文献

[1]孔维佳,周梁.耳鼻咽喉头颈外科学[M].第3版.北京:人民卫生出版社,2015:365-366.

[2]黄兆选,汪吉宝.实用耳鼻咽喉头颈外科学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2008:248-249.

[3]淑新,陶磊.实用耳鼻咽喉头颈外科护理学[M].北京:人民卫生出版社,2014:356-357.