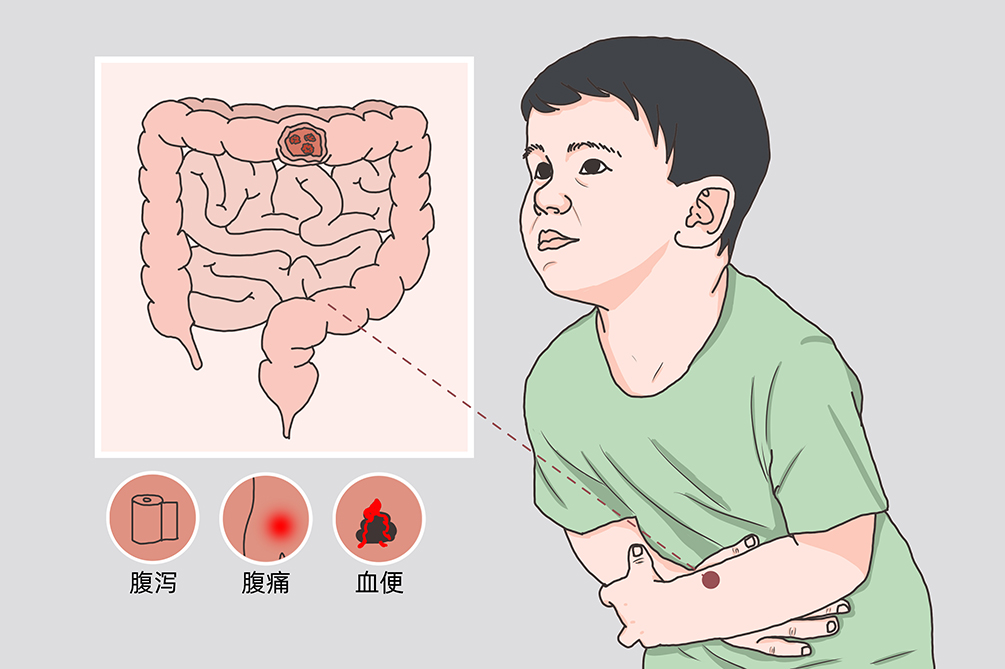

小儿炎症性肠病

小儿炎症性肠病包括(非特异性)溃疡性结肠炎和克罗恩病,是一种病因尚不明确、慢性非特异性的肠道炎症性疾病,是儿童和青少年期主要的慢性胃肠道疾病。小儿炎症性肠病临床表现为腹泻、腹痛、黏液脓血便、体重不增、生长迟缓。病理显示病变主要分布于结肠黏膜层及黏膜下层,病程迁延不愈,严重影响患者生活质量,更有癌变的倾向,被世界卫生组织列为现代难治疾病之一,而至今仍然没有彻底治愈小儿炎症性肠病的安全有效的药物和方法。

- 就诊科室:

- 儿科、消化内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Inflammatory Bowel Disease,IBD

- 疾病别称:

- 小儿炎性肠病

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 溃疡性结肠炎、肠出血、肠梗阻、肠穿孔、中毒性巨结肠

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 腹泻、腹痛、血便、体重不增、生长迟缓

- 好发人群:

- 存在小儿炎症性肠病家族病史者、发达国家地区的人群、自身免疫缺陷人群、精神压力较大者

- 常用药物:

- 糖皮质类固醇类药物、柳氮磺吡啶、5-氨基水杨酸、免疫抑制剂、抗生素

- 常用检查:

- 上消化道内窥镜检查、便常规、血常规、C反应蛋白、粪细菌培养

小儿炎症性肠病分为两类,溃疡性结肠炎和克罗恩病,两者临床症状类似,具体如下:

溃疡性结肠炎是局限于结肠黏膜的慢性弥漫性炎症,从直肠开始向近段蔓延呈连续性、对称性分布,病变为炎症和溃疡。

克罗恩病可累及胃肠道各部位,呈慢性肉芽肿性炎症,回肠末端及其邻近结肠最为常见,病变多呈节段性、非对称分布,直肠极少累及。

小儿炎症性肠病的病因、发病机制十分复杂,尚未完全明确。目前多认为本病是由多种因素相互作用所致,包括遗传、精神、环境、饮食、免疫紊乱等因素。小儿炎症性肠病可能为某些遗传决定因素使易感个体易于患病,多发于自身免疫缺陷等人群。

遗传因素

小儿炎症性肠病具有显著的家族遗传倾向,家族中有溃疡性结肠炎患者,其直系亲属患病率约为7.9%~12%。小儿炎症性肠病的遗传规律不遵循传统的孟德尔遗传定律,它是一种复杂的多基因遗传病。

饮食因素

长期摄入红肉、乳制品、酒精及精制糖果,都会增加患病的风险性,另外的食品添加剂、抗生素等人工合成制品的广泛使用,也增加了患病的风险。

环境因素

长期的居住环境,城市或者农村饮用水的质量也影响小儿炎症性肠病的发病率。吸烟者患小儿炎症性肠病的风险性较不吸烟者高2~5倍。另外,不同的地理位置的发病率和患病率有明显差别,小儿炎症性肠病不仅与遗传因素有关,也受环境因素影响。

免疫因素

免疫是指宿主免疫系统识别自身物质与异己物质,通过一系列免疫应答排除异物,维持宿主生理平衡的功能。小儿炎症性肠病患者常常并发其他自身免疫性疾病,例如银屑病和强直性脊柱炎。

小儿炎症性肠病最早发现于北美和北欧的白种人,近年来我国小儿炎症性肠病的发病率显著升高,从2001年的0.5/100万上升至2010年的6/100万。儿童克罗恩病的发病高峰年龄为9~17岁。

存在小儿炎症性肠病家族病史者

小儿炎症性肠病有遗传倾向,相同生活环境下,家族有发病史的小儿发生几率更高。

发达国家地区的人群

可能与发达国家饮食结构有关,加工食品摄入多。

自身免疫缺陷人群

小儿炎症性肠病患者常常并发其他自身免疫性疾病,例如银屑病和强直性脊柱炎。

精神压力较大者

因各种原因导致的精神压力过大可引起焦虑、抑郁等心理障碍,容易诱发小儿炎症性肠病。

小儿炎症性肠病的临床症状与体征除常见的胃肠道表现外,常有明显的肠外表现,如关节炎、生长迟缓、体重不增、营养不良、贫血、神经性厌食等,生长迟缓是生长期儿童的最独特症状,常在婴儿期就已出现,症状严重且治疗不及时的患者容易并发溃疡性结肠炎、肠出血、肠梗阻、肠穿孔、中毒性巨结肠。

溃疡性结肠炎

腹泻

病初为稀便,4~6次/日,进行性加重排黏液血便和脓液。急性发病者开始即为血便伴腹痛、呕吐、发热及其他中毒症状。

营养障碍及生长发育廷迟

患儿由于长期腹泻、便血、食欲缺乏、精神萎靡,久之即出现体重减轻、低蛋白血症、贫血、脱水、电解质素乱。重症病例亦可伴有生长发育降碍、青春发育廷迟。部分患伴有精神、心理及性格异常。

肠外表现

包括皮肤黏膜表现,如口腔溃疡、结节性红斑和坏疽性脓皮病;关节损害,如外周关节炎、脊柱关节炎等;眼部病变如虹膜炎、巩膜炎、葡萄膜炎等;肝胆疾病如脂肪肝、原发性硬化性胆管炎、胆石症等、血栓栓塞性疾病、淀粉样变性等。

克罗恩病

腹痛

通常位于脐周,常发生于餐时或餐后,导致患儿不愿进食乃致厌食,只有回肠末端病变的腹痛位于右下腹部。

腹泻

常见于90%患儿,可由多种因素所致,如大片肠黏膜功能紊乱、胆盐吸收障碍、细菌过度生长,炎症性蛋白丢失等。腹泻发生在餐后伴腹痛,结肠受累者有便血,小肠受累为水样便,需同时监测电解质。

血便

克罗恩病血便比溃疡性结肠炎少见,上消化道的克罗恩病较少见,但也有经内镜与组织学检查证实胃十二指肠病变,往往难以与其他的疾病如胃食道反流、幽门螺杆菌感染、消化性溃疡等鉴别。

肛周病变

如肛瘘、肛旁脓肿、肛裂等,这些病变可以是克罗恩病早期的表现,常掩盖了胃肠道症状而引起误诊。

体重减轻和生长迟缓

体重减轻和生长迟缓是克罗恩病最常见也是最突出的症状。不管小肠弥漫性病变或结肠单独性病变,均可表现体重不增和生长迟缓,并可早于胃肠道症状数年。生长迟缓表现为身高与骨龄均低于正常标准,对持续生长迟缓儿童要高度怀疑小儿炎症性肠病可能。小儿炎症性肠病患儿中生长激素水平是正常的,生长迟缓的原因是由于吸收不良,蛋白质丢失、热卡摄入不足、蛋白质分解增加、多种维生素、微量元素缺乏等。生长迟缓者常伴有性发育迟缓。

溃疡性结肠炎

溃疡性结肠炎会有肠外表现,如关节炎、关节痛、虹膜睫状体炎、肝大等。

肠穿孔

肠道长期炎症刺激同一部位可引起肠穿孔,多表现为腹痛、腹胀、肠鸣音消失。

腹腔脓肿

长期炎症刺激未得到积极治疗可导致腹腔内某一间隙或部位因组织坏死、液化,形成腹腔脓肿。

肠梗阻

小儿炎症性肠病长期可刺激可引起粘连,诱发肠梗阻,常表现为腹痛、腹胀、恶心、呕吐,停止排气、排便。

肠出血

小儿炎症性肠病中的溃疡性结肠炎若是得不到有效控制,可引起肠出血。

中毒性巨结肠

小儿炎症性肠病中的溃疡性结肠炎是中毒性巨结肠的主要病因,常表现为全结肠或节段性结肠扩张。

抑郁症或情绪低落

小儿炎症性肠病病程较长,需要长时间持续治疗,因此治疗期间患儿可能会出现抑郁症或情绪低落。

小儿炎症性肠病患者出现腹痛、黏液便、发热等症状,及时到医院就诊,配合医生做粪常规、血常规、腹部CT等检查确诊疾病,并与感染性肠炎、缺血性结肠炎等疾病进行鉴别。

出现血性腹泻,发作与缓解交替,腹泻可表现为黏液便,可伴腹痛、里急后重、呕吐、厌食的患者应及时就医。

常有明显的生长迟缓、贫血、发热等全身表现,需立即就医。

急性发作患者优先去急诊就诊,病情稳定的患者去儿科就诊,消化道症状明显的患者去消化科就诊。

腹痛的部位、腹泻持续时间、有无便血?

粪便是否呈黏液脓血便?

是否有体重减轻症状?

是否用药,用的什么药,是否有效果?

是否有家族小儿炎症性肠病发病史?

实验室检查

包括全血细胞计数、血沉、C反应蛋白(CRP)、血清白蛋白等。活动期白细胞计数可升高,CRP可升高,血沉可加快。严重或病情持续病例血清白蛋白下降。粪便常规与培养对非炎症性肠病的肠道感染可起鉴别作用。血清标志物的抗中性粒细胞胞质抗体(p-ANCA)和抗酿酒酵母抗体(ASCA)分别为溃疡性结肠炎和克罗恩病的相对特异性抗体,有助于溃疡性结肠炎和克罗恩病的诊断和鉴别诊断。

胃肠道内镜检查

疑似小儿炎症性肠病的患儿就诊时均应完善全面的内镜检查及活检,包括食管胃十二指肠镜和结肠镜检查。小肠镜检查对发生在小肠的克罗恩病有独特的诊断价值。胶囊内镜亦可用于年长儿观察小肠克罗恩病,但缺点是不能活体组织检查。

X线钡剂灌肠检查

胃肠钡剂造影和气钡双重造影可显示小儿炎症性肠病病变以及肠管的狭窄、僵硬和内瘘。一些放射学征象可以提示克罗恩病处于活动期,如黏膜呈鹅卵石样改变、溃疡、小肠祥分离、病变呈跳跃性节段性分布。由于肠腔狭窄,结肠镜无法检查全部结肠时,钡剂灌肠是有用的检查方法,但是病情急重时不宜做钡剂灌肠检查,以免加重病情或诱发中毒性巨结肠。

腹部CT扫描

可以发现节段性肠壁增厚(肠壁>3mm);肠壁强化显示为多层,或肠壁分为两层伴有显著黏膜强化和黏膜下低密度现象;肠系膜血管呈扭曲、扩张、增多的状态;肠系膜淋巴结肿大;肠外并发症如痿管、窦道、脓肿、肠穿孔、狭窄等。

MRI或MRI双重造影

以气体和等渗液体扩张肠道,并静脉注射钊剂增强,使肠腔内、肠壁和肠腔外的结构得以显示,加上 MRI具有极好的对比、多平面成像和无辐射的特点,在儿童克罗恩病的诊断中得到越来越多的应用。

出现右下腹痛、持续性血便与粪常规检查提示、巨细胞病毒IgM和DNA检测结果是否出现异常物质可诊断为小儿溃疡性结肠炎。

肠结核

回盲部肠结核与克罗恩病鉴别相当困难。肠镜下两病无特征性区别,一般来说,纵行溃疡多见于克罗恩病,而横向溃疡多见于结核。肠结核不常见瘘管及肛周病变。对鉴别有困难者,建议先行诊断性抗结核治疗。

急性阑尾炎

急性阑尾炎起病急,病史短,腹泻少见,常有转移性右下腹痛,血象白细胞计数增高更为显著,可以此鉴别。

小儿炎症性肠病需要长期持续性治疗,患者经临床药物和手术治疗后可缓解症状,部分患者需要营养支持疗法、生物治疗、粪菌移植,及时补充营养,治疗目标是针对控制慢性非特异性炎症发作、维持缓解。小儿炎症性肠病的治疗需要考虑疾病的部位和范围,此与治疗方法的选择、药物的反映及预后密切相关。

保持营养与水、电解质平衡。

重症者予以高热量、高蛋白、多种维生素与低脂低渣饮食,补充多种微量元素、输血、血浆、人血白蛋白纠正低蛋白血症,纠正酸碱平衡。

频繁呕吐者应用适量解痉剂,并发感染者加用抗生素等。

氨基水杨酸类药物

5-氨基水杨酸(5-ASA)是临床治疗小儿炎症性肠病并预防其复发的最常用药物,具有抑制局部炎症、清除自由基和抑制免疫反应等作用。5-ASA可用于溃疡性结肠炎的诱导缓解,可口服和(或)直肠给药,是目前轻中度溃疡性结肠炎患者诱导缓解以及维持治疗的一线药物。5-ASA用于克罗恩病患儿的诱导及缓解治疗尚存争议。

糖皮质激素

可以通过降低毛细血管通透性,稳定细胞膜,减少白三烯、前列腺素及血栓素等炎症因子的释放,抑制炎症反应,从而缓解临床症状,有效控制急性活动性炎症。一般适用于小儿炎症性肠病急性发作期且足量5-ASA治疗无效时,通常不用于维持缓解治疗。

免疫抑制剂

常用于氨基水杨酸类药物和激素治疗无效、激素依赖者。临床常用包括硫代嘌呤包括6-硫基嘌呤(6-MP),硫唑嘌岭(AZA),甲氨蝶呤,钙依赖磷酸酶抑制剂等。

生物治疗

研究认为小儿炎症性肠病患者TNF-a表达水平增高在疾病过程中起重要作用,故针对TNF-a表达过程的生物治疗,如英夫利昔单抗(肿瘤坏死因子单克隆抗体)应用于临床,其效果已获得大量临床研究证实,认为是目前诱导和维持缓解克罗恩病最有效的药物。

抗生素

甲硝唑和环丙沙星为克罗恩病治疗中最常用的抗生素。高热或实验室检查显示有严重感染者(并发有腹腔、盆腔脓肿),宜行超声或CT扫描以确定是否有脓肿,应给予广谱抗生素积极抗感染治疗。

其他药物

还有将益生菌、沙利度胺等用于本病治疗的报道。

全结直肠切除加回肠肛门小袋吻合术

适用于并发结肠癌变、内科治疗效果不理想、不能耐受药物不良反应者、疾病严重影响生存质量的患者,可协助粪便排出。

急诊剖腹探查术

当患儿出现危及生命的并发症,如肠穿孔、肠出血、中毒性巨结肠等并发症,而足量药物治疗无效时,需要立即剖腹探查,及时手术,目的是切除病变肠管,减轻腹腔炎症。

肠段切除术或狭窄成形术

适用于并发肠梗阻的患儿。

经皮脓肿引流

适用于并发腹腔脓肿的患儿。

患儿的发病高峰年龄是儿童生长发育的关键时期,除了生长发育对营养物质的需求量增加之外,患儿常有食欲下降、营养物质吸收障碍和丢失增多等现象,营养治疗是小儿炎症性肠病治疗的重要措施之一。在轻中度儿童克罗恩病的诱导缓解中,尤其强调营养治疗的重要性。可以给予全肠内营养,即停止经口摄食,给予多聚配方或要素配方经鼻胃管喂养。

粪菌移植:粪菌移植是将健康人粪便中的功能菌群,移植到患者胃肠道内,重建具有正常功能的肠道菌群,实现肠道及肠道外疾病的治疗。在实验室内借助现代仪器设备人性化地分离获得高度纯化的菌群,再经内镜或者引流管将量化的菌液输入到患者肠道内。

小儿炎症性肠病在临床上无根治方法,且易复发,需定期复查并坚持、规范治疗,最终可改善生活质量。

小儿炎症性肠病因复发率较高,目前尚不能完全治愈。

小儿炎症性肠病患者的生存时间不可一概而论,与疾病严重程度、治疗是否及时,恢复情况相关。

症状明显的患者每隔1~2周到医院复查一次,症状较轻或不明显者每隔1~3个月复查一次。主要复查便血、腹痛的情况,并评估患儿的生长发育和营养状况。

对于小儿炎症性肠病患者而言,饮食上总体应把握食物质软、易消化、高营养的原则,少食多餐,避免摄入刺激性食物、引起胀气的食物,多摄入高蛋白、高纤维食物。

摄入易消化、高营养、高能量的食物,如小米粥、汤,忌生冷、辛辣的食物,如辣椒、辣条、冰箱里刚拿出来的水果等。

注意清淡,可用一些新鲜的蔬菜和水果以及一些容易消化吸收的食物。

减少油腻和油炸食物的摄入,如果有乳糖不耐受的人,应减少牛奶和奶制品的摄入。也不要吃引起肠胀气的食物如黄豆、芋头等,而鱼、虾、蟹及蚕茧等容易引起过敏的一类食物也应该少吃为宜。

限制高纤维食物的摄入,如坚果、玉米、一些蔬菜。高纤维食物促进肠道蠕动,如果小肠没有消化完全的话,还会导致腹泻,所以一般建议以低纤维、少渣饮食为主。

小儿炎症性肠病患者平时适当的锻炼增强体质,出现异常情况及时告知医生,术后患者尤其注意伤口愈合,伤口是否有渗血等现象。

运动

适当的体育活动,如慢跑、散步等文娱活动,可以增强体质,减轻患儿心理负担。

在家

不擅自停药、病情反复的患者做好长期服药的心里准备。

患者出现皮疹、腹痛、腹泻、恶心、呕吐等不良反应症状需及时停药,并及时告知医生。

患儿常伴有情绪低落、抑郁、自我评价降低等心理问题,进而影响其社会功能。长期疾病的困扰、激素治疗的副作用、生长发育迟缓及青春期延迟对儿童青少年心理均产生较大的影响。因此在积极治疗原发病的同时,应尽量减轻患儿的心理负担,必要时寻求心理科医生的帮助。

术后患者注意伤口处辅料有没有渗血、引流管是否有脱落,家属如发现异常情况要及时告知医生。

由于小儿炎症性肠病病因尚不明确,因而没有精准有效的预防措施,但尽量避免接触危险因素可以预防,合理膳食,远离不良环境。

如果发现大便性状有改变,且持续一段时间,可行肠镜检查,早期排查小儿炎症性肠病的出现。

注意饮食的合理性,减少摄入红肉、酒精及精制糖果,因为这些都会增加患病的风险性。

减少食品添加剂、抗生素等人工合成制品及药品的使用。

平时有轻微胃肠道疾病的患者注意用药安全,防止滥用药物。

远离吸烟者,这可以降低小儿炎症性肠病的风险。

若存在炎症状肠病的家族病史,建议在孕前做好产前咨询。

避免儿童饮酒,若儿童存在饮酒习惯应及时戒酒。

保持健康良好的心态,压力过大的儿童应注意寻找解压方式。

4638点赞

参考文献

[1]王卫平,孙锟,常立文.儿科学[M].第9版.人民卫生出版社2018.244-246.

[2]胡亚美,诸福棠,实用儿科学[M].第8版.人民卫生出版社2015.157-160.

[3]邵肖梅,叶鸿瑁,丘小汕,实用新生儿学[M].第5版.人民卫生出版社2018.102-103.

[4]王卫平,孙锟,常立文主编.儿科学.[M]第9版.2018,219-221.

[5]诸福棠.实用儿科学.[M]第八版.2015,1438.