伯基特淋巴瘤呈高度侵性,是来源于滤泡生发中心细胞的高度恶性的B细胞肿瘤。患者主要为儿童和青年人,男性多于女性。本病在临床上分类包括地区性,散发性和HIV相关性3种形式。EB病毒的潜伏感染和B淋巴有密切关系。在世界各地都发现类似的病例,我国也有少数病例报道。其预后与诊断时疾病负荷有关,必须辅以大剂量联合化疗及放疗,才能延长生存期。

- 就诊科室:

- 血液科、肿瘤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Burkitt lymphoma,BL

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 急性淋巴细胞白血病

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 颌面部巨大包块、淋巴结肿大、发热、消瘦、盗汗

- 好发人群:

- EB病毒感染者、疟疾患者、艾滋病患者

- 常用药物:

- 环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、甲氨蝶呤、异环磷酰胺、利妥昔单抗

- 常用检查:

- 血液检查、淋巴结活检

地方性伯基特淋巴瘤

多见于非洲赤道附近地区,是非洲儿童最常见的恶性肿瘤,发病高峰年龄在4~7岁。

散发性伯基特淋巴瘤

全球各地均可发生,但发病率不高,只占所有淋巴瘤的1%~2%。

免疫缺陷相关性伯基特淋巴瘤

常见于HIV感染者,为艾滋病的早期表现。约20%~30%的散发型伯基特淋巴瘤和免疫缺陷相关性伯基特淋巴瘤病例也伴有EB病毒感染。

EB病毒感染与伯基特淋巴瘤的发生关系密切,可导致宿主基因突变,诱发肿瘤的形成,但其在伯基特淋巴瘤形成中所起的作用和发病机制未有明确定论,仍在研究中。多见于EB病毒感染者、疟疾患者和艾滋病患者,多发于非洲近赤道附近地区。

区域性类型

与EB病毒感染明显相关,95%以上区域性伯基特淋巴瘤内科检测到EB病毒基因。

散发区类型

原因不明,仅有15%~30%的患者可检测出EB病毒。

免疫缺陷相关类型

主要发生于HIV感染有关,其他免疫缺陷少见。25%~40%的患者可检测到EB病毒。

伯基特淋巴瘤好发于儿童,中位年龄9岁,男性多于女性(4:1),我国目前暂无此病的流行病学研究。

EB病毒感染者,EB病毒患者与伯基特淋巴瘤的发生关系密切。

疟疾患者,此类患者发生伯基特淋巴瘤的几率稍高。

艾滋病患者,艾滋病患者存在免疫功能缺陷,这是BL发病的重要原因和发病条件。

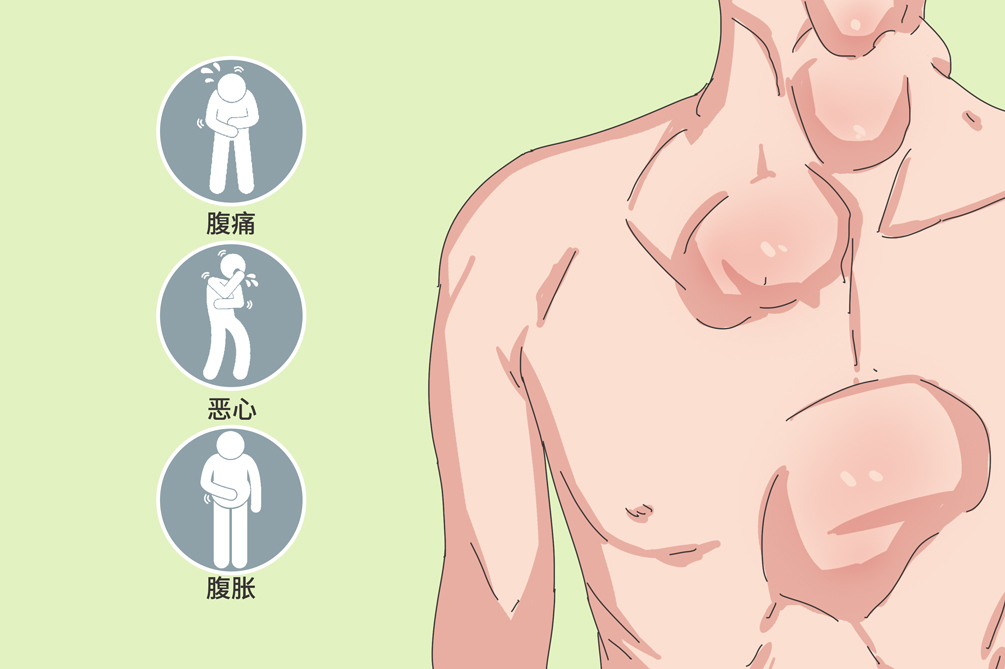

三种分型的伯基特淋巴瘤临床表现不同,其中区域性伯基特淋巴瘤最常表现为颌面部巨大包块,散发性伯基特淋巴瘤常表现为腹痛等腹部病变,免疫缺陷性伯基特淋巴瘤常累及淋巴结和骨髓。此病可能伴有肿瘤向腹部的转移或者引起急性淋巴细胞白血病。

区域性伯基特淋巴瘤

区域性伯基特淋巴瘤常发生在淋巴结外的器官和组织,最常侵犯下颌骨、眼眶和上颌等部位,表现为颌面部巨大包块。

散发性伯基特淋巴瘤

腹部是散发性伯基特淋巴瘤最常见的侵犯部分,表现为腹部巨大包块或急性阑尾炎、肠套叠和小肠梗阻。不少患者常因急症手术发现肿瘤。腹部病变常表现为腹痛、腹胀、恶心、呕吐,可有胃肠道出血,罕见肠穿孔。头颈部是其第二常侵犯的部位,表现为扁桃体肿大、牙龈肿块、鼻咽和口咽肿块、颈淋巴结肿大。

免疫缺陷性伯基特淋巴瘤

最常受累部位为淋巴结和骨髓,通常此型症状与散发性类似。

肿瘤科侵犯远端回盲肠、肠系膜、腹膜后、肾脏、卵巢的腹膜表面,常伴恶性腹水,手术难以切除。

当肿瘤侵犯骨髓和血液时,即为急性淋巴细胞白血病L3型。

伯基特淋巴瘤症状表现为面部骨骼异常、腹部巨大包块等,出现症状后,应及时到血液科或肿瘤科就医。其中病理学检查为伯基特淋巴瘤的金标准,该病还需与霍奇金淋巴瘤、其他淋巴肿大疾病相鉴别。

当出现发热、盗汗、体重减轻、瘙痒等症状时,应及时到医院就医。

当出现面部骨骼异常、腹部巨大包块应立即到医院就诊。

大部分患者去血液科就诊。

当出现腹部巨大包块时,患者也可以去肿瘤科就诊。

出现症状多长时间?

是否患过结核?

是否感染过EB病毒或者疟疾?

肿大的地方是否疼痛?

目前自身状态如何?

是否进行过治疗?

血液与骨髓检查

血常规可伴有淋巴细胞的相对或绝对增多,部分患者骨髓涂片可见淋巴瘤细胞。病变活动期可见血沉增速,血清碱性磷酸酶活性或者血钙增加,提示病变累及骨骼。

影像学检查

B超可对浅表淋巴结检查,CT可检查纵膈和肺门淋巴结肿大,也是腹部检查的首选,正电子发射计算机层显像CT(PET/CT)可以显示淋巴瘤病灶及部位。

病理学检查

此检查为诊断此病的金标准,可切除完整病灶进行病理组织检查,可更加精准确定分型。

出现进行性、无痛性淋巴结肿大或者骨骼异常等临床表现。

病理学检查,出现大量巨噬细胞吞噬调亡的肿瘤细胞形成"满天星"现象。肿瘤倍增时间为24~48小时,细胞遗传学特征为常染色体。

伯基特淋巴瘤患者的治疗以化疗为主,化疗强度与疾病的危险程度相关。复发或者难治性者应尽可能参加新方案的临床试验。

伯基特淋巴瘤无特异性有效的药物治疗。

手术治疗较为少见,仅用于治疗本病所致的肠梗阻。

常用化疗方案

CODOX-M/IVAC方案

包括环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、甲氨蝶呤、异环磷酰胺、依托泊苷和大剂量阿糖胞苷,及鞘内注射阿糖胞苷和甲氨蝶呤。治愈率64%,治疗B淋巴瘤的经典CHOP方案疗效不理想,高剂量强化治疗可提高疗效,联合利妥昔单抗可改善患者生存率。

Hyper-CVAD方案

(分别给予环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、地塞米松)与大剂量甲氨蝶呤和阿糖胞苷交替使用,该方案联合利妥昔单抗,生存率胡增加。

复发或者难治的治疗

可使用二线化疗方案,包括RICE、RIVAC、RGDP、大剂量的阿糖胞苷和利妥昔单抗。

中枢预防

伯基特淋巴瘤因存在高中枢侵犯及复发可能性,应常规进行中枢神经系统预防治疗,鞘内注射甲氨蝶呤、阿糖胞苷和地塞米松。

对于复发和难治的治疗,自体干细胞移植在强化治疗后进行是最佳的备选方案。

伯基特淋巴瘤属于高度侵袭性淋巴瘤,肿瘤细胞倍增时间短,所以患者病情一般较重,但对短期、大剂量化疗反应较好,多数儿童和年轻患者可治愈,而在年长成人患者预后较差。在治疗后达到完全缓解患者,应规律随诊。

60%~90%的儿童和青壮年经合理治疗后可获持久缓解,很多患者可治愈,年龄大于40岁患者的预后相对较差。

患者生存期取决于伯基特淋巴瘤的分类和治疗手段。一部分患者可治愈,此时生存与疾病没有关系。一部分患者治愈后又复发,复发次数越多生存期越短。还有一部分患者治疗效果较差,肿瘤继续发展,生存期很短。因此伯基特淋巴瘤患者生存期不一,存在很多异质性。

在治疗后达到完全缓解患者,第一年内每年2~3个月随访一次,第二年每3个月随访1次,第三年起每6个月随访1次。随访内容至少应包括仔细的体检及胸、腹、盆腔增强CT扫描。

饮食对伯基特淋巴瘤影响不大,并没有特殊的注意事项,一般饮食即可。

伯基特淋巴瘤患者治疗后应该规律随访,严密观察疾病的治疗效果和预防疾病复发,应积极与病人交流,缓解不良情绪。此患者应该健康饮食、适当运动、减少熬夜、保持乐观的心态,戒烟、戒酒。

在进行化疗治疗时,可能长时间服用化疗药物,出现一些脱发、恶心等不良反应。如果出现严重的不良反应,应积极与医生交流。

目前没有特异有效的预防措施可预防此病,但EB病毒、HIV病毒可能与伯基特淋巴瘤相关,应避免这类病毒感染。

4145点赞

参考文献

[1]孙晓非,甄子俊.儿童淋巴瘤诊断与治疗[M].广州:广东科技出版社,2016:198.

[2]李军民.医师考核培训规范教程.血液内科分册[M].上海:上海科学技术出版社,2016:71-72

[3]徐永健,葛均波.内科学[M].北京:人民卫生出版社,2018:583-592.

[4]李玉林.病理学[M]北京:人民卫生出版社,2018:241-248.