低位肠梗阻

低位肠梗阻为临床常见病,发生于回肠、回盲部、大肠的梗阻,引发因素较多,如炎症性肠病、肠粘连、肿瘤、肠扭转、克罗恩病、结核等等,多为中老年患者,常伴有糖尿病、心血管疾病等老年疾病。随着结肠镜应用技术的推广和提高,在低位肠梗阻患者中逐渐开展了结肠镜的诊断和治疗。大部分不明原因的低位肠梗阻患者通过结肠镜检查,可提供梗阻部位、范围和组织学的诊断。由于低位肠梗阻包括的范围较广,病因复杂,一般腹部X线片、钡灌肠、B型超声或CT检查都较难明确梗阻部位及病因。肠梗阻患者术前行结肠镜检查,可明确梗阻部位及原因,对决定是否手术或选用何种手术方式具有重要意义。

- 就诊科室:

- 消化内科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Low Intestinal Obstruction

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肠穿孔、毒血症、肠膨胀

- 治疗周期:

- 7~14天

- 临床症状:

- 腹痛、呕吐、腹胀,肛门停止排气、排便

- 好发人群:

- 疝气患者、中老年人习惯性便秘者、腹部手术者、肠息肉及肠道肿瘤者

- 常用药物:

- 头孢呋辛

- 常用检查:

- 血液生化、血气分析、X线检查、CT检查

低位肠梗阻是肠梗阻的一种临床表现,常可由克罗恩病、肠套叠、结直肠(大肠)恶性肿瘤、憩室、粪石或异物阻塞、肠结核、乙状结肠扭转等因素引起。

肠内异物:肠石、寄生虫、大的胆石及粪块堵塞或嵌顿;或因肠道内息肉、新生物、良恶性肿瘤或淋巴瘤堵塞。

肠先天性异常:包括先天性肠道内闭锁、肠道有先天性的纤维幕或蹼形成、梅克尔憩室狭窄等,肠先天性异常一般较少见。

肠道或腹膜炎症性病变:如肠结核、克罗恩病、结核性腹膜炎、放射性肠炎及NSAIDs(非甾体类消炎药)等药物导致的肠道炎性溃疡所致的狭窄等。

肠粘连:常因腹腔或盆腔手术后,或腹腔内慢性炎症性病变(如结核性腹膜炎、克罗恩病等)所致,手术后发生肠粘连以小肠粘连者为多。

疝:如腹股沟斜疝、腹内疝,包括网膜囊内疝、股疝等发生嵌顿。

肠扭转:扭转多见于肠系膜肿瘤或其基底部狭窄等原因所致,或者是肠套叠导致。

肠管外肿瘤等压迫:如腹腔内、网膜、肠系膜的巨大肿瘤、腹膜后巨大肿瘤、胰腺假性囊肿等均可使肠管受压,严重者发生肠梗阻,近年来肠管外压迫所致的肠梗阻有增多的趋势。

低位肠梗阻患者中老年患者居多,年龄在56~75岁之间。引起低位肠梗阻的病因多为直肠癌、结肠癌。

疝气患者。

中老年人习惯性便秘者。

腹部手术者。

肠息肉、肠道肿瘤者。

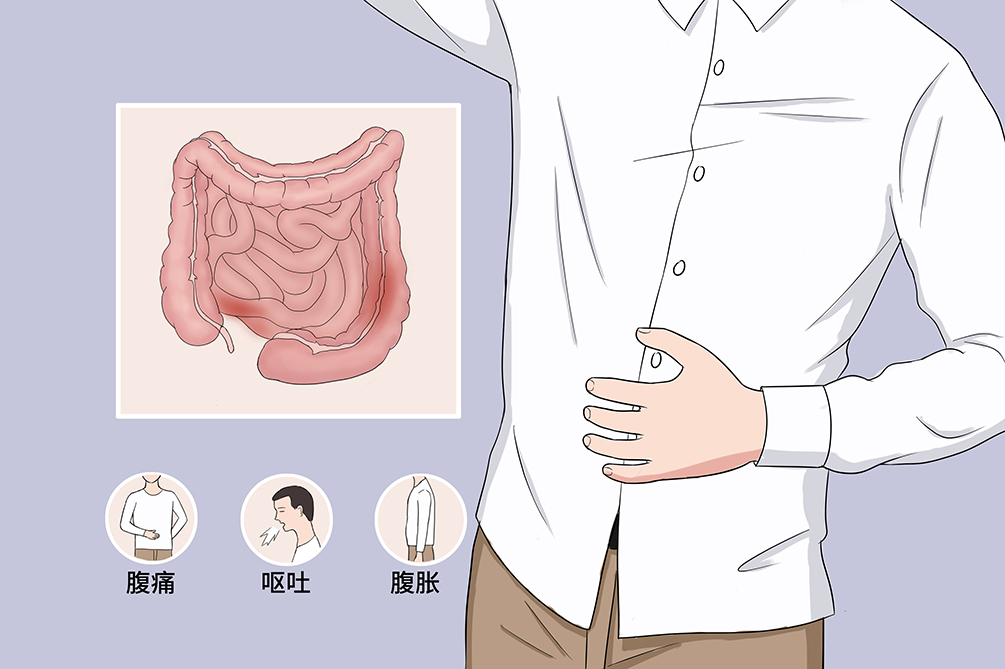

低位肠梗阻的主要临床表现是腹痛、呕吐、腹胀,无大便和无肛门排气。低位肠梗阻发生时,可伴有肠鸣,仿佛有“气块”在腹中窜动,并受阻于某一部位。在低位肠梗阻早期呕吐呈反射性,吐出物为食物或胃液,进食或饮水均可引起呕吐。

腹痛

单纯性机械性肠梗阻一般为阵发性剧烈绞痛。

呕吐

呕吐在梗阻后很快即可发生,呕吐物为粪臭味,然后即进入一段静止期,再发呕吐时间视梗阻部位而定。

腹胀

腹胀一般在梗阻发生一段时间以后开始出现,腹胀明显,如果患者比较瘦弱,可以在腹壁看到肠型,是由于肠内容物无法顺利通过肠腔,堆积在梗阻部位所致。

排便、排气停止

在完全性梗阻发生后排便、排气即停止。

全身症状

可有脱水及电解质紊乱症状,体液和电解质的丢失,主要是由于低位肠梗阻大量液体积留等导致。

休克

早期单纯性肠梗阻病员,全身情况无明显变化,后可出现脉搏细速、血压下降、面色苍白、眼球凹陷、皮肤弹性减退、四肢发凉等征象。

急性弥漫性腹膜炎

如果出现肠穿孔,肠内容物渗透至腹腔造成感染,导致急性弥漫性腹膜炎,表现为压痛、反跳痛、腹肌紧张。

感染和毒血症

严重的腹膜炎和毒血症是导致低位肠梗阻病人死亡的主要原因。

肠穿孔

单纯低位小肠梗阻,由于梗阻以上的肠管较长,肠管内压力则较低,小肠梗阻持续48~96小时时,肠内压一般在0.53~1.87kPa(4~14mmHg)。在肠蠕动高潮时,压力可达2.67~4kPa(20~30mmHg)。当结肠远端梗阻时,结肠内压较高。因为60%的病人其回盲瓣功能良好,使结肠成为一个闭襻,因而其内压可高达2.45kPa(18.4mmHg)。又因为盲肠肠壁较薄,而且又是压力反作用的集中点,因此在这种情况下盲肠很可能发生穿孔。

低位肠梗阻治疗要趁早,若病情进一步恶化,会导致肠道内大量毒素进入血液,从而引发全身各脏器的功能衰竭,直接威胁到患者生命安全。

若出现下列症状应及时就医:

腹痛、腹胀,出现呕吐,呕吐物有粪臭味。

排便习惯发生改变,数天没有排气、排便。

若出现以下症状,应立即就医或拨打120急救中心电话:

腹痛剧烈,呈持续性,怀疑发生了绞窄性肠梗阻。

出现意识障碍,精神萎靡,甚至昏迷。

低位性肠梗阻优先至消化内科就诊。

若情况比较严重,出现剧烈腹痛或意识障碍,应到急诊科就诊。

什么时候开始出现腹痛或者其他症状?

症状是突然出现,还是以前就有过类似症状?

疼痛是持续性的吗?

有无腹痛、呕吐、腹胀,肛门停止排气、排便等症状?

接受过腹部手术或者腹部放射治疗吗?

有没有做过什么检查?检查结果如何?

是否有其他病史?

实验室检查

查血常规,白细胞计数、血红蛋白、红细胞压积均有增高,尿比重也增高。

查血气分析和电解质、尿素氮、肌酐的变化

可了解酸碱失衡、电解质紊乱和肾功能的状况。

查呕吐物和粪便

有大量红细胞或隐血阳性,应考虑肠管有血运障碍。

X线检查

一般在低位肠梗阻发生4~6小时即显示出肠腔内气体,立位或侧卧位透视或平片可见多数液平面及气胀肠袢。腹部X线平片检查对诊断有帮助,摄片时最好取直立位,如体弱不能直立可取左侧卧位。

CT检查

可以鉴别肠梗阻的原因及部位。

结肠镜检查

可明确梗阻原因和部位,优于腹部X平片检查。

依据临床表现

腹痛、呕吐、腹胀、停止排便排气等,可作出诊断。

X线检查

低位小肠梗阻扩张的肠袢在腹中部,呈阶梯状排列,结肠内无积气。

血液及血气检查

有电解质紊乱和代谢性酸中毒。

慢性肠假性梗阻

慢性肠假性梗阻是一种有肠梗阻的症状和体征,但无机械性梗阻证据的综合征。与低位肠梗阻相似,为程度不等的恶心、呕吐、肠绞痛、腹痛、腹泻或脂肪泻,以及腹部压痛。缓解期可无或只有较轻的症状,如腹胀等,需要注意鉴别。

高位小肠梗阻

高位小肠梗阻呕吐频繁而腹胀较轻,低位肠梗阻则反之,结肠梗阻的临床表现与低位小肠梗阻相似,但X线腹部平片检查则可区别。小肠梗阻是充气之肠袢遍及全腹液平较多,而结肠则不显示,以此可鉴别。若为结肠梗阻,则在腹部周围可见扩张的结肠和袋形小肠内积气则不明显。

低位肠梗阻的治疗分两个阶段,第一阶段是保守治疗,此时需要使用胃肠减压、输液补充水、电解质、热卡和维生素等营养成分,保证人体的新陈代谢所需。同时还要预防性使用抗生素、止痛剂等。如果保守治疗没有取得预期效果,就进入第二阶段,此时需要手术治疗。手术治疗的目的是解除梗阻的病因,恢复肠道的通畅。

低位肠梗阻的一般治疗包括禁食、胃肠减压,纠正水、电解质紊乱及酸碱平衡失调,防治感染及毒血症。

应用广谱抗生素,并联合应用针对厌氧菌的抗生素,进行抗感染治疗,以预防或治疗腹部、肺部感染。

根据病情需要给予患者镇静、止痛、解痉药物,但止痛剂的应用要遵循急腹症治疗原则,禁用吗啡类止痛剂,以免掩盖病情。

纠正水电解质紊乱和酸碱失衡,肠梗阻常合并水、电解质紊乱和酸碱失衡,频繁剧烈呕吐,常导致缺钾和代谢性碱中毒。一般可给予平衡盐液、葡萄糖液等,除补充晶体液以外还要补充全血、血浆和代血浆等胶体液。是否补充钾、钠、氯等电解质要根据监测结果。肠梗阻时间较长者应行血气分析,及时纠正酸碱平衡紊乱。

手术治疗主要针对于绞窄性肠梗阻、肿瘤引起的肠梗阻,具体手术方法应根据病因、梗阻部位、全身状况决定,常用手术方式有如下几种:

肠切除吻合术

对于肠道已坏死,肠道肿瘤、炎性狭窄等可行肠切除吻合术。

肠道短路手术

在梗阻无法解决时,如恶性肿瘤与周围重要脏器粘连等情况,可将梗阻近端与梗阻远端肠管吻合,形成短路,以便肠内容物通过。

肠造口术或肠外置术

因病人全身状况差或梗阻部位病变复杂而不能进行复杂手术时,可采用肠造口或肠外置术解除梗阻。结肠完全性梗阻时因回盲瓣作用,可形成闭襟性梗阻,肠腔压力比普通肠梗阻为高,一期切除病变吻合容易造成吻合口漏,应先行肠造口术,再二期处理肠道病变。对已有肠坏死者要采用坏死肠管切除,断端外置造口术。

低位肠梗阻原发病为良性疾病者,经过及时、正规治疗后预后良好,因恶性肿瘤等疾病引起梗阻者预后差,一部分患者会因治疗不及时,或并发严重的腹膜炎、毒血症等死亡。

低位肠梗阻能否治愈取决于原发病,良性者多预后良好,恶性者有死亡风险,难治愈。

低位肠梗阻患者经正规治疗后可以减少死亡率。

低位肠梗阻患者术后一个月复诊,复查腹部X线平片以及血生化指标,看看梗阻是否解除。

低位肠梗阻的患者治疗后胃肠道功能还不稳定,这时候在饮食上应做到少食多餐,定时进餐,避免暴饮暴食,少进食易产气的食物,宜以半流质食物为主。

宜吃半流饮食。

宜多吃富含蛋白质及铁质的食品。

少食多餐,定时进餐,不要吃过于坚硬和不消化的辛辣食物。

少吃含淀粉多的食物,如土豆、芋头、粉丝、粉条等。

少吃产气的食物,如牛奶、豆浆等。

保守治疗的患者,主要观察患者的生命体征变化,观察腹痛、腹胀、呕吐及排气情况是否得到缓解,如长时间得不到缓解,就要手术治疗了。手术治疗的患者,术后饮食、并发症的观察是该疾病的护理要点。

观察病情变化:有无腹痛、腹胀、呕吐及排气等,如有腹腔引流,应观察记录引流液的颜色、性质及量。

体位:血压平稳后应给予半卧位。

饮食:术后禁食期间应给予补液,待肠蠕动恢复并有排气反应后可进少量流食,进食后无不适,可逐步过渡至半流食。

术后两周内禁服泻药及灌肠,以免肠蠕动过快,影响吻合口愈合。

术后24小时鼓励病人在床上运动,防治术后肠粘连。

如出现腹部胀痛,持续发热,腹部切口处红肿,伤口流出较多带有恶臭味液体,应警惕腹腔内感染或肠瘘的可能,需及时处理。

注意饮食卫生,不吃不洁的食物,避免暴饮暴食。

避免腹部受凉和饭后剧烈运动,保持大便通畅。

出院后若有腹痛、腹胀,肛门停止排气、排便等不适,及时就诊。

低位肠梗阻常发生于炎症性肠病、肠粘连、肿瘤、肠扭转、克罗恩病、结核等疾病,对于肠道疾病的早期检查,早期治疗能明显降低低位肠梗阻的发生率。

饱食后要避免剧烈运动。

进行手术的患者,手术后需要在医护指导下尽早下床活动,保障适量运动。

老年人容易发生便秘,粪石堵塞肠管也可能发生肠梗阻,因此老年人要保持肠道通畅,必要时可以适量应用通便药物。

体积较大的肿瘤也会引发低位肠梗阻,需定期体检,及时处理肠息肉、肠道肿瘤。

有疝气的患者应尽早手术治疗。

4792点赞

参考文献

[1]林德平.急诊外科的低位肠梗阻[J].中国医师杂志,2006,S1:137-138.

[2]陈斌,吴兰珍,金萍.结肠镜在低位肠梗阻中的应用[J].中国内镜杂志,2009,15(006):657-660.