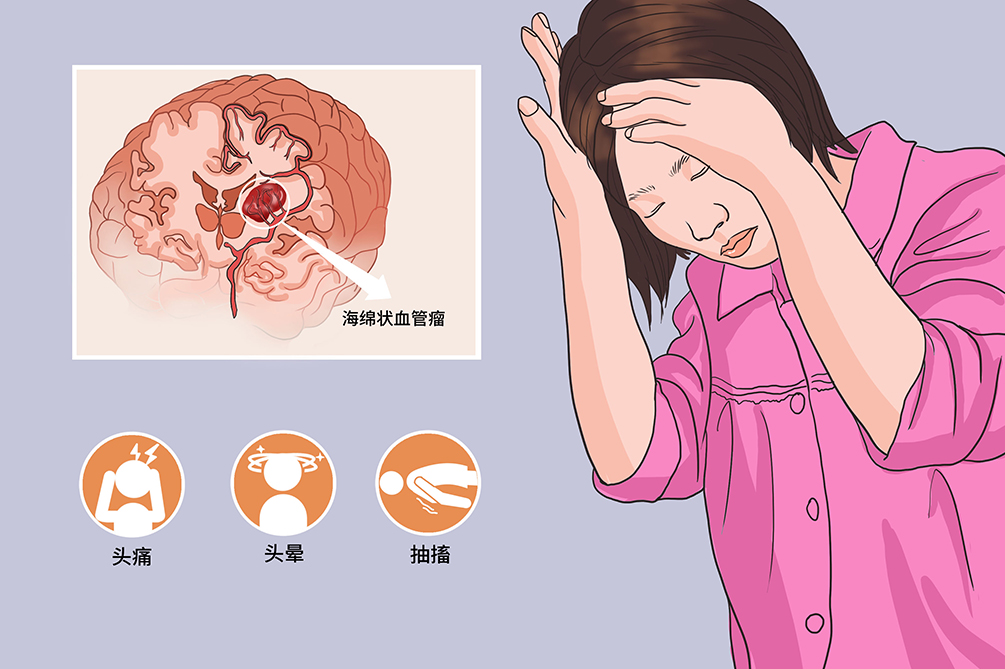

颅内海绵状血管瘤

颅内海绵状血管瘤是常见的脑血管疾病,而不是真正的肿瘤,它是一种由由众多薄壁血管组成的海绵状异常血管团,其边界清楚,畸形血管间不含脑组织,可发生在颅内的任何部位。颅内海绵状血管瘤发病原因目前尚不清楚,部分患者可能与遗传有关,主要表现为头痛、头晕、癫痫发作等症状。此病病情凶险,可并发颅内出血、脑疝等疾病。

- 就诊科室:

- 神经外科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Ofbrain cavernous hemangioma

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 有一定遗传性

- 并发疾病:

- 脑疝

- 治疗周期:

- 短期治疗,治疗周期1~3个月左右

- 临床症状:

- 头晕、头痛、癫痫、出血

- 好发人群:

- 30岁以下男性、30~60岁女性、放疗儿童

- 常用药物:

- 苯巴比妥、甘露醇、胞磷胆碱

- 常用检查:

- CT检查、磁共振检查、腰椎穿刺、脑血管造影

根据海绵状血管瘤在颅内的部位,本病可分为脑内型和脑外型两种。脑内型发生在脑实质内,易引发癫痫;脑外型发生在硬脑膜外,以压迫周围神经为主。

颅内海绵状血管瘤的病因目前尚不清楚,但存在两种学说,为先天性学说和后天性学说,后天性学说为该病的诱发因素。本病好发于30岁以下男性和30~60岁女性,特别是儿童放疗诱发海绵状血管瘤比一般人群高6倍。

先天性学说

研究显示家族性和(或)多发海绵状血管瘤多见于西班牙裔,为常染色体显性遗传,提示所有本病的西班牙裔患者具有相同的基因突变,其突变基因位于染色体7q长臂的q11、q22。

放疗、病毒感染、颅脑外伤、颅脑手术、出血后血管性反应等因素均可诱发颅内海绵状血管瘤。

颅内海绵状血管瘤是常见的脑血管疾病,其发病率为0.02%~0.13%,占中枢神经系统血管畸形5%~13%。常见于30岁以下男性和30~60岁女性。

家族中有患该种疾病的人,其家族成员患该病的概率较普通人高。多见于30岁以下男性和30~60岁女性。女性发病明显多于男性。

好发于病毒感染、颅脑出血、颅脑肿瘤放射治疗的患者。

儿童放疗者,儿童放疗诱发海绵状血管瘤比一般人群高6倍。

颅内海绵状血管瘤最常见的典型症状是头痛、头晕、癫痫、出血、神经功能缺失等表现,严重可出现脑疝,危及生命。

头痛、头晕

头痛、头晕最常见,呈间断性发作。轻微头痛可能是唯一主诉,常因此或体检做影像学检查时而被发现。

癫痫

约占60%,见于大多数幕上脑内海绵状血管瘤,表现为大发作或局灶性发作,癫痫发作可作为首发症状,也可以发生于出血或伴脑积水时。原因可能是海绵状血管瘤对邻近脑组织的压迫作用及血液漏出,病灶周边脑组织常因含铁血黄素沉着、胶质增生或钙化成为致痫灶。

神经功能缺失

约占50%,可表现为静止性、进行性或混合性。急性及进行性神经功能缺失常继发于病灶出血,症状取决于病灶部位与体积。常表现为眼球运动功能障碍、面瘫、肢体运动障碍、吞咽困难偏瘫、视力下降。

出血

约占20%,一般多发于青年人,突然起病,常在体力活动或情绪激动时发病,表现剧烈头痛伴呕吐,可伴有不同程度的意识障碍,如意识丧失、神志不清、叫不醒等症。出血通常发生在病灶周围脑实质,较少进人蛛网膜下隙或脑室。大脑半球深部的海绵状血管瘤更容易出血,并倾向于反复发作的少量出血,极少引起严重急性神经功能症状的大量出血,但反复出血可引起病灶增大并加重局部神经功能缺失。

脑疝

颅内海绵状血管瘤患者可出现颅内高压,颅内高压使得某一脑组织向邻近相对低压的部位突出,使脑组织受损,形成脑疝,可致死亡。

当患者出现头痛、头晕、癫痫、出血、神经功能缺失等表现时,应到医院就诊,一般就诊于神经外科,进一步做头颅CT、MRI检测进行确诊。此外,颅内海绵状血管瘤应注意与脑胶质瘤相鉴别。

当患者出现头痛、头晕、嗜睡、精神不振、站立、行走不稳、以及反复发作的位置较为固定的肢体抽出等症时,应及时就医。

当出现昏迷、呼吸急促、口唇发紫、全身肌肉持续性收缩、眼球上翻、口吐白沫等症时,应立即就医。

多数患者优先考虑到神经外科就诊。

如出现昏迷、全身肌肉持续性收缩、眼球上翻等症状优先就诊于急诊科。

出现症状多长时间了?

有没有其他的临床表现?(如头痛、嗜睡、精神不振、站立不稳等症状)

在医院是否做过检查?

有无家族史?

有无其他疾病史?

CT检查

CT检查显示脑实质中毛糙环形或不规则形状病灶,CT平扫表现为高密度,强化扫描轻度强化或不强化,或有钙化。

磁共振检查

观察到血管瘤的位置、大小、周围情况,磁共振检查显示病灶边界清楚,病灶中心形状不规则混杂信号,周边为低信号区。

腰椎穿刺

判断是否出现颅内压增高、颅内蛛网膜下腔出血、细菌感染等。

脑血管造影

多表现为无特征的乏血管病变,在动脉相很少能见到供血动脉和病理血管;在静脉相或窦相可见病灶部分染色。海绵状血管瘤为富含血管的病变,脑血管造影上不显影的原因可能为供血动脉太细或已有栓塞,病灶内血管太大、血流缓慢使造影剂被稀释。

当患者出现头痛、头晕、癫痫发作等症状时,头颅CT可提供重要的诊断依据,MRI检查基本可以确诊。

患者出现头痛、头晕、癫痫、出血等症状。

头颅CT检查,显示脑实质中毛糙环形或不规则形状病灶。

磁共振检查,MRI病灶边界清楚,病灶中心形状不规则混杂信号,周边为低信号区。病灶中央或者周围可见不同时期出血。T2像显示病灶周边脑组织因脑水肿呈现高密度。造影剂强化后病灶可轻微强化或不强化。部分病例可见伴发静脉畸形。

脑胶质瘤

同样表现为头痛、癫痫和局灶性功能障碍,CT可见脑内低密度病变,活检可见胶质瘤细胞。颅内海绵状血管瘤CT检查显示脑实质中毛糙环形或不规则形状病灶,CT平扫表现为高密度,强化扫描轻度强化或不强化,或有钙化。

颅内海绵状血管瘤的主要治疗方法以手术治疗为主,治疗周期为短期治疗。此外,可通过药物进行辅助治疗,包括苯巴比妥、甘露醇、胞磷胆碱等药物,结合立体定向放射治疗可降低海绵状血管再出血的概率。

颅内海绵状血管瘤治疗根据临床表现而定,对于症状轻,病灶小的患者,选择保守对症治疗,并定期检测看病灶是否扩大;对于颅内占位性病变出现癫痫频繁发作、出血者,选择手术治疗。对于病灶位置深,不适宜手术者,考虑立体定向放射治疗。

苯巴比妥

苯巴比妥可以有效控制癫痫,有头晕、恶心、嗜睡等不良反应。

甘露醇

可以有效降低颅内压,防止发生脑疝。不良反应少见,大量使用可能会引起眩晕、畏寒等。

胞磷胆碱

作为营养神经的药物,促进血液循环、稳定神经元细胞、减少炎症物质的产生。不良反应有皮疹、恶心、精神兴奋、头晕等。

手术治疗是预防海绵状血管瘤再出血,达到切除病灶的零再出血率的治疗方案。对于部位处于脑实质深部(脑干、丘脑、基底节、松果体区等)的海绵状血管瘤,外科手术本身具有较高的致残率,需对海绵状血管瘤病灶的特点(具体部位、是否凸向软脑膜/室管膜、是否具有占位效应、病灶的影像学特点等)进行个体化分析,权衡利弊选择是否外科切除。

立体定向放射治疗(伽马刀、射波刀)对海绵状血管瘤疗效不是很确切,数个临床研究表明放射治疗对海绵状血管的作用只是降低再出血的概率。

颅内海绵状血管瘤为良性病变,经过积极有效治疗,预后良好,手术治疗能有效地防止出血和控制癫痫的发作,海绵状血管瘤边界清晰,容易手术全部切除,很少有患者遗留严重的神经功能障碍,手术后能够恢复正常的工作或学习。术后恶化者罕见,无复发迹象。

颅内海绵状血管瘤经过积极有效治疗可治愈,多数病人手术后能够恢复正常的工作或学习。

颅内海绵状血管瘤经积极治疗后可以痊愈,术后恶化者少见,一般不会影响患者的自然寿命。

术后3天内复查头颅CT和MRI来评定血管瘤切除的程度,以后每年复查1次头颅CT和MRI,监测病情是否复发。

颅内海绵状血管瘤患者应进行科学合理的饮食调理,还要特别重视饮食护理,养成良好的饮食习惯,根据病情制定个体化的饮食方案,有利于病情恢复。

宜食高维生素、易消化的食物为主,如米小粥、肉羹、鸡蛋羹、蔬菜、水果等。

忌烟酒、忌辛辣、忌油腻、忌吃生冷食物,如雪糕、肥肉、油条、大蒜、辣椒等食物。

按时进餐,不宜过快、过烫,建议少量多餐。

颅内海绵状血管瘤术后患者,除了日常护理外,还应注意术后护理,观察伤口渗血、渗液的情况,且术后3日需要复查头颅CT和MRI来评定血管瘤切除的程度。

应注意休息,禁忌熬夜,适当运动,增加人体免疫力。

遵医嘱用药,了解药物相关不良反应,不可擅自停药或增减药量。

注意保暖,适量增减衣被。

注意术后伤口清洁、干燥,避免沾水。

术后患者及家属应密切观察引流管中引流液的颜色、量,以及引流管有无受压、堵塞。观察脑脊液(为清亮、透明的液体)是否从鼻腔里或耳朵里漏出,若有异常或发现脑脊液漏出,需要立即告知医生。

对于卧床的老年人,家属应帮助其按摩腿部肌肉、定时翻身和拍背等,每天8次,以防止出现下肢深静脉血栓、褥疮等。

颅内海绵状血管瘤有遗传倾向,故有家族史的患者,特别是青年人,应早期进行基因检测、脑CT、MRI等检测,以早期诊断,早期治疗。

颅内海绵状血管瘤病因尚不清楚,目前没有明确的预防措施,但是可以在日常生活中保持良好的生活习惯,平时注意锻炼,增强免疫力以降低发病风险,有家族史的患者可定期进行检查等,对该病的预防可能有一定的帮助。

4925点赞

参考文献

[1]王林姚远.颅内海绵状血管瘤的临床进展.浙江医学2018,40(13):1419-1423.

[2]王忠诚.王忠诚神经外科学.第2版[M].武汉,湖北科学技术出版社,2015:789.

[3]周良辅.现代神经外科学第2版[M].上海复旦大学出版社2015:1075-1078.

[4]石远凯,刘德培.中华医学百科全书5临床医学:肿瘤学[M].北京:中国协和医科大学出版社,2017(04):290-291.