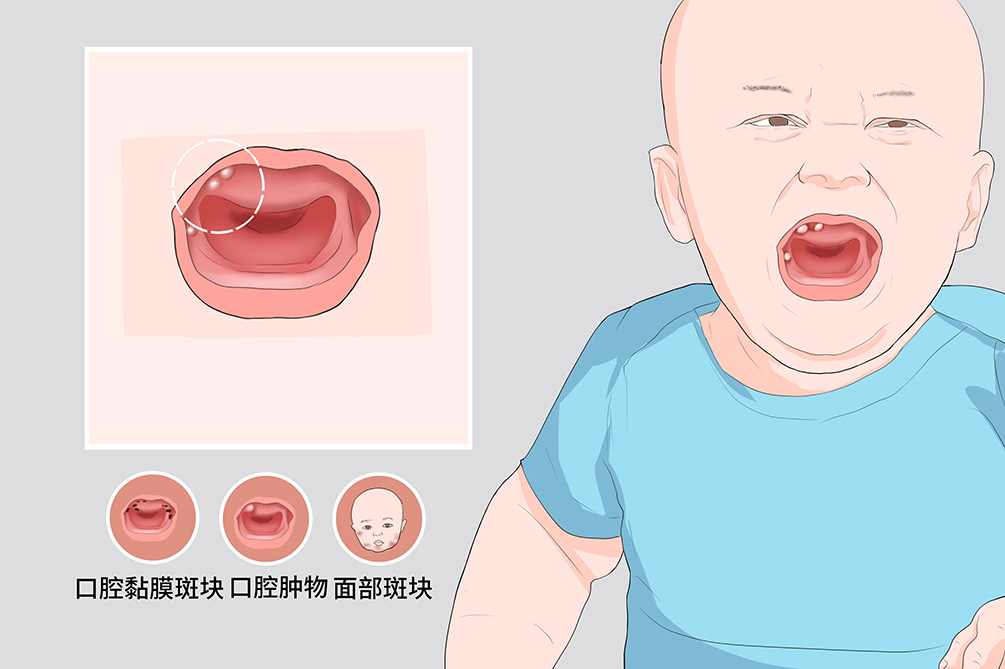

口腔血管瘤

口腔血管瘤是指口腔部位的良性血管性肿瘤或血管畸形性疾病,主要病因与先天发育异常和遗传有关。主要症状包括口腔黏膜斑块、面部或口腔肿物、面部紫红色或鲜红色斑块等,可导致咀嚼困难和出血的并发症。目前主要通过药物和手术治疗,其次临床可能还会采用介入治疗来处理该疾病,经过积极治疗患者一般预后较好。

- 就诊科室:

- 口腔科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Oral hemangioma

- 疾病别称:

- 口腔脉管瘤

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 具有遗传倾向

- 并发疾病:

- 咀嚼困难、出血、感染

- 治疗周期:

- 视病情而定

- 临床症状:

- 口腔黏膜斑块、口腔肿物、面部紫红色斑块

- 好发人群:

- 有家族史者、早产儿、低体重新生儿

- 常用药物:

- 硬化剂、泼尼松、平阳霉素

- 常用检查:

- 瘤腔造影

口腔毛细血管瘤

由许多增生的毛细血管构成的血管瘤。

口腔海绵状血管瘤

由衬有内皮细胞的无数血窦所组成的血管瘤,属于静脉畸形。

蔓状血管瘤

属于动静脉畸形,主要由血管壁显著扩张的动脉与静脉直接吻合而成。

口腔混合型血管瘤

两或三种同时存在,具有其病理和临床特点的血管瘤。

口腔血管瘤的主要病因与先天发育异常和遗传有关,好发于有家族史者和早产、低体重新生儿等人群。此外,孕期不良因素和机械性创伤是口腔血管瘤可能的诱因。

先天发育异常

血管瘤起源于残余的胚胎成血管细胞。人体胚胎发育过程中,特别是在早期血管性组织分化阶段,由于其控制基因段出现小范围错构,而导致其特定部位组织分化异常,发展成血管瘤,包括口腔血管瘤。

遗传

直系亲属患有口腔血管瘤者发病率较高,有明显家族聚集趋势,因此考虑本病与遗传有关,但具体机制尚未明确。

孕期不良因素

怀孕初期(2个月左右)的母亲感染过病毒,如流感、风疹可能成为诱发血管瘤的原因。母体怀孕期间患有如高血压、贫血、糖尿病、严重营养障碍等慢性疾病。怀孕期间母体接触镇静药、抗癫痫药及激素类药等都可能诱发口腔血管瘤。

机械性创伤

胚胎早期胚胎组织遭受机械性损伤,局部组织出血造成部分造血干细胞分布到其它胚胎特性细胞中,其中一部分分化成为血管样组织,可最终形成血管瘤。

口腔血管瘤是一种常见病,发病率在5%~10%,女性发病率高于男性。

有家族史者

有研究表明口腔血管瘤的发生与遗传有关,有家族史者属于高发人群,但尚需要更多证据支持。

早产儿、低体重新生儿

调查显示早产儿和低体重新生儿发病率较高,可能与先天发育不完善有关。

口腔血管瘤的临床症状包括口腔黏膜斑块、口腔或面部肿物、疼痛,血管瘤可能影响局部运动,可出现咀嚼困难、出血、感染等并发症。

口腔毛细血管瘤

多发生于颜面部皮肤,也可发生唇红部位,表现为唇红部呈紫红色或暗红色斑块,形态不规则,边界比较清晰,可出现唇部肿胀肥厚,压之褪色,稍有压缩性,质较软。

口腔海绵状血管瘤

由衬有内皮细胞的血窦组成。位置较深者皮肤或黏膜颜色正常,比较浅的病损表现为暗红色或紫色包块,肿瘤质柔软,压之缩小,界限不清楚,头低时往往有肿物充血增大,恢复头部正常位置时肿物恢复原状,较大的海绵状血管瘤可影响进食功能,表面黏膜溃破时可引起出血、疼痛。

口腔混合型血管瘤

部分腮腺海绵状血管瘤表面皮肤可合并毛细血管瘤,皮肤表面大小不等的小红斑,皮下形成包块,或者表现为颊部黏膜呈红色或紫红色,卵圆形斑块,高出黏膜表面,压之缩小,肿块界限不清,由于颊部肿瘤影响咀嚼,常被自己咬破浅层毛细血管瘤,引起出血、疼痛。

有部分血管瘤可以消退,但不一定完全消退。长在舌头上的血管瘤会影响病人的舌头运动,口腔黏膜、牙龈上的血管瘤比较小,能够在表面看到发紫、发蓝的血管,血管也比较粗,病人可以表现出肿胀感觉。

咀嚼困难

与口腔血管瘤位置有关,多数患者出现咀嚼受限,患者因担心咬到血管瘤不敢咀嚼。

出血

患者经常会因为咬破浅层毛细血管瘤引起出血,因为血管瘤压力比较高,出血难以止住。

感染

血管瘤可发生继发感染,引起疼痛、肿胀、溃疡等。

当出现口腔或者面部黏膜斑块、口腔肿物、疼痛的症状及时就诊口腔科,行体格检查、瘤腔造影明确口腔血管瘤的诊断,注意与口腔恶性肿瘤和口腔囊肿相鉴别。

当出现口腔黏膜斑块、口腔肿物、疼痛的情况下需要在医生的指导下进一步检查。

当口腔内肿物生长过大影响日常进食应及时就医。

当咬破瘤体出现出血不止的情况应立即就医。

患者考虑去口腔科就诊。

是否发现口腔黏膜斑块、口腔肿物、疼痛等情况?

这些症状出现多长时间了?

直系亲属有类似症状吗?

既往有其他疾病吗?

院外是否有进行针对性处理?

体格检查

医生通过视诊检查口腔内有无斑块、红肿、肿物,肿物的大小、位置,触诊肿物的质地,有无搏动感,按压后有无变小,松手后能否恢复。

瘤腔造影

借助造影剂可以准确的判断瘤体的性质、具体位置及大小,对后续手术治疗有一定帮助。

口腔血管瘤的诊断主要依据体格检查所见血管瘤特征,以及瘤腔造影表现来诊断。

出现口腔黏膜斑块、口腔肿物,压迫病损变色缩小为典型特征。

可明确血管瘤的大小、性质。

超声、磁共振血管成像(MRI或MRA)可以确定血管瘤部位、大小。

口腔恶性肿瘤

表现为经久不愈的口腔溃疡、斑块,不明原因的口腔肿物,往往增长较快,可随肿物增长出现口腔功能异常,患者通常伴有全身消瘦、乏力的症状,通过影像学及病理学检查可判定是否为恶性肿瘤,以此可以与口腔血管瘤相鉴别。

口腔囊肿

表现为生长于口腔的球型肿物,生长缓慢,患者一般无症状,过大可影响咀嚼功能,大部分可从外观、触诊区分,疑难病例通过穿刺即可与口腔血管瘤相鉴别。

口腔血管瘤比较小的可以先观察,暂时不需要特殊治疗,对于生长迅速的婴儿血管瘤可尝试通过药物治疗,具有简单、安全、有效的优点,对于药物治疗无效者可以手术切除治疗,根据治疗方式不同,患者的治疗周期为1周到数月不等。

硬化剂

通过向血管瘤注射硬化剂,进行分区治疗,具有安全、有效、痛苦小的优点,但舌部血管瘤避免应用硬化剂,避免影响舌部运动功能。

糖皮质激素

生长迅速的1岁以内婴幼儿血管瘤临床常用泼尼松口服或进行瘤腔注射,可以减小血管瘤瘤体,使之停止生长,可以短期使用,一般无不良反应。

平阳霉素

属于抗癌药物,主要适应症为静脉畸形和大囊型淋巴管畸形。

血管瘤切除术适于药物治疗无效者,通过手术将血管瘤整个切除,一般不会复发,较大的血管瘤先经硬化剂缩小后再切除。手术一般比较安全,效果良好。

介入治疗适于药物无效且不适于手术者,通过介入堵塞口腔血管瘤的血供,使血管瘤萎缩变小,见效快,不良反应小。

通过积极治疗口腔血管瘤的预后较好,一般可以治愈,多数患者没有后遗症,且不影响自然寿命,治疗后遵医嘱进行复查即可。

口腔血管瘤一般能治愈。

口腔血管瘤多数患者不影响自然寿命。

口腔血管瘤经过及时治疗多数患者没有后遗症。大面积血管瘤完全消退后能可遗留局部色素沉着、浅瘢痕等。

口腔血管瘤术后一周复查进行口腔检查,痊愈后无需定期复查。

口腔血管瘤患者术后恢复期饮食注意清淡,主要以流质食物为主,避免吃辛辣刺激的食物,不宜咀嚼坚硬的食物。

患者术后恢复期饮食注意清淡,避免吃辛辣刺激的食物,避免吸烟、饮酒,术后24小时以流食为主,可以喝牛奶、粥、鱼汤等食物。

患者术后避免进食坚硬食物,避免咀嚼时损伤伤口,导致不易愈合,以软烂食物为主,注意多补充蛋白质、维生素等营养物质。

患者日常生活中应注意不要自行弄破瘤体。

患者术后避免大声说话或做张嘴动作,避免撕裂伤口,术后注意室内通风和保暖,避免感冒影响伤口愈合。注意口腔卫生,创口恢复后可刷牙漱口。

患者及家属通过观察口腔内血管瘤的大小变化可以进行病情监测。

口腔血管瘤患者术后出现伤口出血不止时,应及时就医止血。

口腔血管瘤属于先天性疾病,主要是避免胚胎时期的各种损伤,对于有家族遗传史或低体重新生儿等高危人群注意每年进行口腔检查。

母亲孕期避免接触化学毒物,避免口服可能导致畸形的药物。

母亲孕前控制好高血压、糖尿病等疾病,避免孕期发病。

母亲孕期注意防护,避免出现碰撞等外伤,注意定时产检。

4400点赞

参考文献

[1]黄宏,饶青梅.婴幼儿口腔血管瘤的平阳霉素治疗[J].肿瘤防治杂志,2015,12(013):1036-1036.

[2]林琦.口腔颌面血管瘤患者介入治疗护理体会[J].医药前沿,2018,8(034):32-330.

[3]杜俊兰,牙祖蒙,张刚等.口腔血管瘤冷冻外科治疗[J].激光杂志,2014,25(2):72~72.

[4]严文杰,李宗香,杨凤元等.婴幼儿血管瘤2761例流行病学及临床特点分析[J].实用皮肤病学杂志,2018,011(002):71-73.

[5]姚小坚.中国婴儿血管瘤的流行病学及临床特征的双向性队列研究[D].南方医科大学,2018:3-9.

[6]邱蔚六.口腔颌面外科学[M].北京:人民卫生出版社,2006:266-268.