腹绞痛综合征又称内脏绞痛、肠绞痛、慢性内脏缺血综合征,是指由于腹部的动脉闭塞性病变造成相应的器官组织缺血而引起餐后腹部痉挛性疼痛的综合征。主要表现为餐后上腹部或中腹部的痉挛性疼痛,疼痛程度和持续时间与进食量有关。多是动脉粥样硬化引起,多见于中老年男性。本病主要通过药物和手术治疗进行改善,一般预后尚可,不影响自然寿命。

- 就诊科室:

- 消化内科、普外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Abdominal colic syndrome、Abdominal angina syndrome

- 疾病别称:

- 内脏绞痛、肠绞痛、间歇性缺血性蠕动障碍、腹间歇性跛行、缺血性腹综合征、慢性内脏缺血综合征、慢性肠系膜动脉缺血、腹血管功能不全综合征

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 无

- 治疗周期:

- 长期持续治疗

- 临床症状:

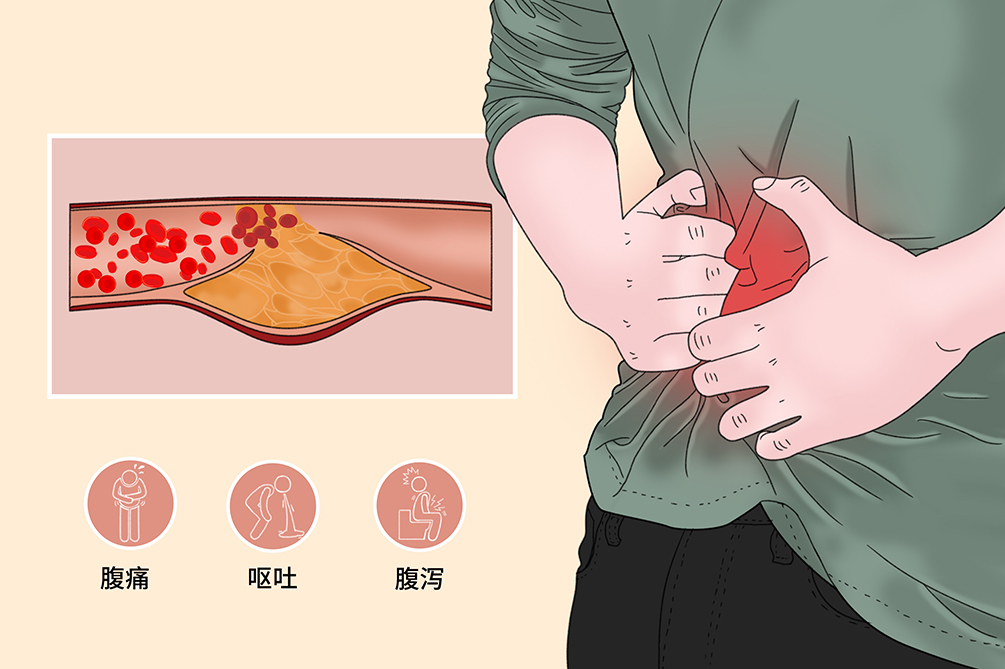

- 餐后腹部绞痛、恶心、呕吐、腹泻

- 好发人群:

- 中老年男性

- 常用药物:

- 阿司匹林、抗栓丸

- 常用检查:

- 血常规、便常规、腹部X线、腹部B超、腹部CT、核磁共振、腹腔动脉造影

腹部绞痛综合征多由于动脉粥样硬化造成腹主动脉的肠道动脉分支开口处狭窄或阻塞引起,该病好发于中老年男性。

动脉粥样硬化是由于脂肪、血栓、结缔组织和碳酸钙在血管沉积所造成的一种对人体有害的状态,可以导致动脉壁增厚、血管腔狭窄,一旦发展到阻碍动脉血液流动,该动脉所供应的组织或器官将缺血或坏死,从而引发腹部绞痛。

慢性肠系膜缺血引发的腹部绞痛并不常见,通常认为至少有2~3根主要的血管受累才会出现临床症状。约有90%的腹部绞痛患者是由动脉粥样硬化导致,而腹主动脉及肠系膜上动脉的粥样硬化与年龄呈现显著的正相关。而非动脉粥样硬化的病因较为少见。

中老年男性:男性人群中,很大比例的患者表现为日常饮食结构不合理,并且伴随有长期性的吸烟、喝酒等不良习惯。加之这部分患者生活工作压力较大,缺乏体育锻炼,易发生肥胖,使得患有高血压、高血脂的风险增加,进而加重动脉粥样硬化的发生和发展。女性患者卵巢激素的水平较高,这就出现了腹部绞痛患者男性多于女性。

腹部综合征的典型症状是肠道缺血、缺氧而导致的肠道痉挛性疼痛。疼痛主要出现在上腹部或中腹部,持续时间和疼痛强度与进食量有关。进食越多,绞痛持续时间越长。部分患者会出现恶心、呕吐、腹泻、畏食,进而造成体重减轻。该病可合并有肠梗阻、血管畸形、贫血。

绞痛发作常出现在餐后15~30分钟,持续时间一般为1~3个小时,疼痛的持续时间和强度与进食量有关,腹部绞痛有时为肠血管梗死的先兆。

腹痛可为钝痛,程度不一,定位不明确,以脐周或左下腹稍多见,即使在疼痛发作时腹部压痛也不明显,但腹部可膨胀,腹部叩诊呈鼓音。

消化道症状主要表现为恶心、呕吐、腹泻,少数病人因缺血诱发吸收不良,可有脂肪泻。

上腹部听诊可闻及收缩期血管杂音,20%~60%慢性肠系膜缺血患者可有脉搏减弱、颈动脉杂音、周围血管弹性差等周围血管病的体征。

部分患者有畏食、体重下降、贫血等其他症状表现。

严重者可出现肠梗阻、血管畸形、贫血等。

患者出现餐后疼痛伴有恶心、呕吐、腹泻、体重减轻以及进展性症状、体征时,需要立即到消化内科、普外科就诊,可行实验室常规检查、腹部X线、CT等确诊。本病需要与阑尾炎、十二指肠穿孔、胆囊炎和胆石症等进行鉴别。

反复于餐后出现腹部痉挛性疼痛,伴有恶心、呕吐、腹泻等症状时应该及时就医。

患者不敢进食,体重减轻时也应该及时就医。

出现其他严重、持续或进展性症状、体征,应该及时就医。

轻度患者可以就诊于消化内科。

若病情反复发作或症状进行性加重,应就诊于普通外科。

您出现这种情况多久了?

除了腹部不适,您还有其他的症状吗?

自从您出现这种症状以来,有加重或减轻吗?

您以前有出现过类似的症状吗?

您之前有过治疗吗?是如何治疗的?效果怎么样?

您查过血糖、血压、血脂吗?正常吗?

您有心血管这方面的疾病吗?有冠心病吗?

您吸烟、喝酒吗?多久了?平均每天多少?

您工作压力大吗?是否经常熬夜?

实验室检查:血常规、大便常规加隐血帮助判断患者病情及有无炎症、消化道出血等。

腹部立位X线摄片、腹部CT评价患者肠道缺血程度,是否有梗阻。

腹部B超:作为一种无创性的检查手段,用于缺血性肠病的诊断越来越受到重视。B超能显示腹腔动脉和肠系膜上动脉的狭窄和闭塞,而多普勒超声则可以测定血流速度,因此后者有更高的诊断价值,并可通过观察受累肠管的肠壁厚度与血供情况,从而对缺血性肠病做出诊断。

腹部核磁及腹腔动脉造影:明确患者肠道动脉梗阻的部位、范围、侧枝循环状态,并有助于排除其他病变,此法可在做出诊断的同时直接进行血管内的药物灌注治疗和介入治疗。

具有腹绞痛综合征的临床表现:反复或慢性持续性腹痛、畏食、体重下降。

腹腔动脉造影显示至少有两个供应肠道的主血管存在狭窄或闭塞。

腹部X线检查无明显异常。

存在发生慢性缺血性肠病高危因素者(如全身动脉粥样硬化病史)。

阑尾炎

阑尾炎好发于青年,发病典型症状为转移性右下腹痛,右下腹麦氏点局限、固定性疼痛,压痛、反跳痛,严重者可引起阑尾穿孔、阑尾周围脓肿、腹膜炎等。

十二指肠穿孔

肠穿孔表现为急腹症,腹痛、腹肌紧张、压痛,并可出现发热、肠鸣音消失,严重者可导致休克和死亡。

胆囊炎和胆石症

常有胆绞痛的病史,疼痛位于右上腹,常放射到右肩部,Murphy征(墨菲斯征,又称胆囊触痛征)阳性,血及尿淀粉酶轻度升高,B超及X线胆道造影可鉴别。

慢性胰腺炎

反复发作或持续性腹痛、腹泻或脂肪泻、消瘦、黄疸、腹部包块和糖尿病等,行ERCP(经内镜逆行性胰胆管造影)和CT有助于鉴别。

胰腺癌

主要以上腹痛、食欲不振、进行性消瘦和黄疸为主要症状,上腹扪及肿块,影像学检查可发现胰腺有占位可鉴别。

腹绞痛综合征一般通过长期持续性治疗改善,具体的方式有禁食、胃肠减压、营养支持、改善循环和药物治疗,同时手术治疗,如人造血管或自体静脉搭桥术、经动脉导管气囊对狭窄段或阻塞段进行在扩展或再通术或支架植入术对病情治疗效果也较好。

改善症状、减轻腹痛,包括少食或禁食、胃肠减压、营养支持、改善循环治疗。

抑制血小板聚集,改善血液粘稠度:噻氯匹啶、抗栓丸及小剂量的阿司匹林。

腹痛可舌下含服硝酸甘油或硝苯地平减轻症状。

中药制剂复方丹参注射液也可抑制血小板聚集,扩张小动脉,改善微循环,具有抗血栓形成的功效。

人造血管或自体静脉搭桥术、动脉内膜切除及狭窄血管段的切除与再植入术,适用于急性肠系膜动脉栓塞者;急性肠系膜动脉血栓形成者;慢性肠系膜动脉闭塞性疾病内科保守治疗无效者;具有典型的症状和动脉造影确定肠系膜上动脉或腹腔干显著狭窄或闭塞者;主动脉造影明确肾动脉和肠系膜上动脉狭窄病变同时存在,而施行肾动脉重建时,为预防肠坏死的发生,可考虑预防性主动脉肠系膜上动脉旁路术的患者。

经动脉导管气囊对狭窄段或阻塞段进行再扩展、再通术或支架植入术,适用于腹腔动脉或肠系膜上动脉狭窄>70%且有症状者;两支及两支以上系膜动脉病变,狭窄程度>50%者;肠系膜动脉狭窄或阻塞,外科治疗后发生再狭窄;肠系膜上动脉主干夹层造成管腔狭窄,具有血流动力学意义,无外科治疗指征者;主动脉夹层内膜片或假腔累及肠系膜动脉开口,有肠缺血症状者。

积极治疗原发疾病。

腹绞痛综合征一般轻症患者可经保守治疗缓解症状,症状严重者手术治疗也可达到满意的效果,整体预后较好,不影响自然寿命,但部分患者也可出现肠道血管阻塞等较顽固的现象,一般建议患者术后一周复诊。

腹绞痛综合征轻症患者可治愈,部分患者会出现反复肠道血管阻塞的现象,较顽固。

本病一般不会影响自然寿命。

该病患者需要在术后一周左右复诊,明确预后效果。

腹绞痛综合征患者平日生活中应注意合理、均衡地分配各种营养物质。合理控制总热量,合理营养物质分配,合理餐次分配,慎食肥甘油腻之品。

慎食肥甘油腻食物,因为油腻的食物中含高胆固醇、高脂肪,可以加重血管狭窄程度,从而使本病症状加重。

要求多食入富含优质蛋白、高维生素以及低脂的易消化流质食物,每餐不宜过饱,可少量多餐。

非手术治疗患者日常应注意清单饮食和多休息,预防感染,手术病人应注意伤口定期换药,遵守遗嘱,预防便秘加重病情。需要特别注意的是,该病治疗后要警惕血管栓子脱落梗塞的情况。

生活规律,保证充足的休息和睡眠时间,避免过度劳累。注意气温变化,预防感冒和上呼吸道感染。适量增加体育运动,如散步、慢跑等。

注意伤口定期换药,遵守遗嘱,预防便秘加重病情。

腹部绞痛药物治疗或手术治疗后的患者,如出现急性胸痛、剧烈的腹痛、偏瘫等症状时应警惕血管栓子脱落堵塞大血管,及时就医。

腹部综合征患者的发病主要是由于动脉粥样硬化导致肠道血管管腔狭窄,甚至阻塞,组织供血、供氧不足而引起的痉挛,故避免高脂饮食,积极治疗原发病,是预防疾病的主要措施。

本病无法通过早期筛查进行预防。

合理膳食,三餐规律,控制总热量的摄入,可少食多餐,宜清淡饮食,低脂、少油,多食新鲜蔬菜、瓜果。

改善生活习惯如戒烟、戒酒,适量运动以控制体重。

注意预防便秘。

4422点赞

参考文献

[1]崔春吉.慢性肠系膜缺血的诊断与治疗[J].医学理论与实践, 2007(06):34-36.

[2]黄在中,凌明德.缺血性肠炎诊断和治疗进展[J].河北联合大学学报:医学版, 2001, 3(5):564-565.