变应性皮肤血管炎是主要累及毛细血管、微静脉、微动脉的小血管坏死性(白细胞碎裂性)血管炎,是皮肤科最常见的血管炎。儿童和成人均可累及,以青年女性多见,最常见的特征性损害是可触及性紫癜(紫癜性斑丘疹)。有皮损时可用支持治疗,仅有溃疡性皮损时,可选用沙利度胺,有系统累及时可选用泼尼松、硫唑嘌呤等。除暴发型及严重内脏损害外,一般预后好,皮损常在数周或数月内消退。10%左右的病例可复发,使病程迁延数月至数年。

- 就诊科室:

- 皮肤性病科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Allergic Cutaneous Vasculitis

- 疾病别称:

- 变应性皮肤脉管炎

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肾小球肾炎

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

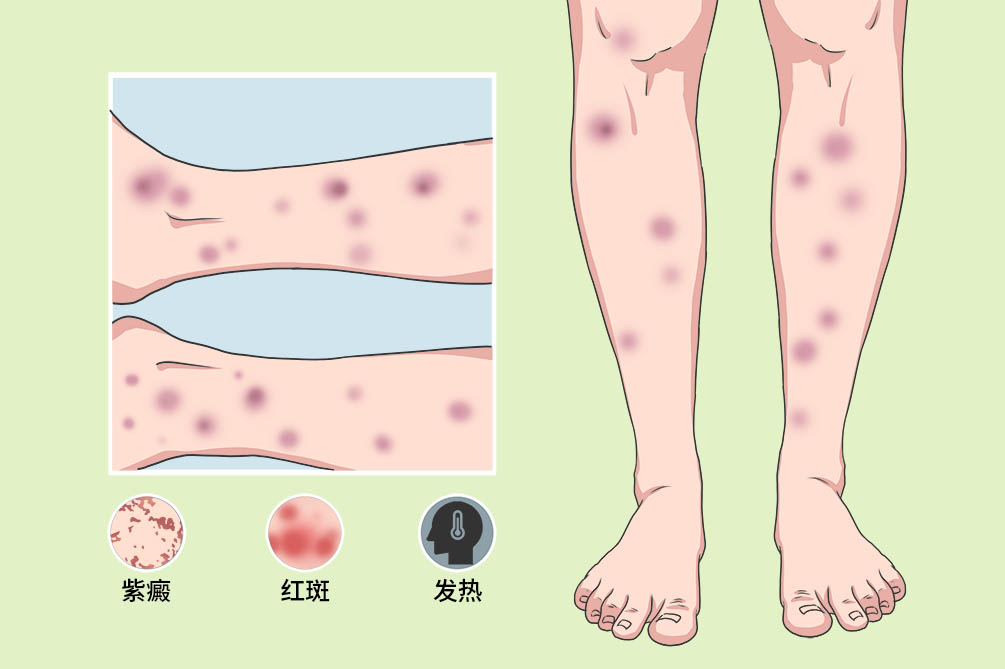

- 紫癜、红斑、发热、疼痛

- 好发人群:

- 对蛋白质过敏的患者、有过变应性血管炎的患者、服用某些药物的患者

- 常用药物:

- 泼尼松、环磷酰胺、氨苯砜、秋水仙碱

- 常用检查:

- 血常规、尿常规、血清补体检查、组织病理学检查

大部分患者找不到病因。本病的发病机制是Ⅲ型变态反应。能诱导免疫复合物形成的抗原很多。约60%与药物、食物、感染等有关。

感染(占15%-20%)

细菌如A型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌(有报道本病发生于急性感染后7~14日)。

异性蛋白及药物(占10%-15%)

包括胰岛素、青霉素、乙内酰脲、链霉素、氨基水杨酸、磺胺、噻嗪类、吩噻嗪类、维生素、苯丁唑咻、奎宁、链激酶、他昔莫芬、抗流感疫苗、口服避孕药及血清等。

化学品

如杀虫剂、除草剂及石油产物。

伴随疾病(占10%-15%)

少见,如系统性红斑狼疮、干燥综合征、类风湿关节炎、皮肌炎、白塞病、高丙种球蛋白血症、冷球蛋白血症、肠吻合综合征、溃疡性结肠炎、囊性纤维病、原发性胆汁性肝硬化和 HIV感染等;

恶性肿瘤(占<5%)

淋巴增生性肿瘤如霍杰金病、蕈样肉芽肿、成人T细胞白血病、多发性骨髓瘤,极少数实体肿瘤,如肺、结肠、卵巢、肾、前列腺、头颈部和乳腺癌等病。真皮血管与毛细血管纤维蛋白样坏死处有IgG、C3的沉积,还可有IgM或IgA。研究发现,只有IgA型沉积才发生肾脏病变,出现蛋白尿,肾脏活检也发现有IgA在肾小球系膜上沉积。

其他的因素

抗中性粒细胞质抗体、炎症介质(如白三烯B4、组胺、IL-1、IL-6、TNF-α和干扰素)、凝血酶及黏附分子,亦可能参与白细胞碎裂性血管炎的发病。

补体系统、血小板的凝聚作用、纤维蛋白溶解异常也在血管内皮细胞的损伤中起作用。

血管炎的发生可能还与小血管及周围大量聚集的后期凋亡中性粒细胞,及核尘不能被有效及时清除亦有一定的关系。

处于青年时期,其较其他年龄层的患者更加明显。

当患者曾经患有变应性皮肤血管炎,也可再次诱发此病,即复发。

此病是皮肤科最常见的血管炎,儿童和成人均可累及,以青年女性多见。

在数周或数月内消退,10%左右的病例可复发,使病程迁延数月至数年。

约1/5的病例嗜酸性粒细胞增高,一般占4%~8%,少数可达56%。

对蛋白质过敏的患者,以及有过变应性血管炎或服用某些药物的人好发此病。

青年人群的患病率较其他人群高,尤其是女性,故其也为此病高危人群。

变应性皮肤血管炎皮疹呈多样性,包括红斑、丘疹、风团、紫癜、水疱、大疱、脓疱、血疱、斑块、浅表小结节、坏死、溃疡等损害,其他的皮损包括网状青斑。2/3的病例可有发热及关节肿痛,可有肌痛,全身不适等症状;1/3的病例有肾脏受累,主要为肾小球肾炎。本病可侵及黏膜,发生鼻出血、咯血、便血。还可以侵犯多种器官,并引起相应的症状。

紫癜性斑丘疹

最常见的特征性损害是可触及性紫癜,紫癜及紫癜性斑丘疹上可发生血疱、脓疱、坏死及溃疡。有的发展为真皮结节,皮疹小的针尖大小,大的可达数厘米。有时可有多形红斑样皮损,有的表现为红斑边缘形成一圈环状紫癜。

荨麻疹样皮损

较通常的风团不易消退,鲜红色至紫红色,压之不退色,也可有网状青斑表现。皮损易发生于血液淤滞的部位或受压迫的部位,如踝部和小腿(此处常可有水肿),不累及间擦部位。但亦可发生于全身各部位,特别是背、臀部,极少数病例可发生于面部、颊黏膜和肛门、外生殖器部位。常呈对称性分布。一般小片皮疹可无自觉症状,也可有轻度瘙痒、疼痛或烧灼感,较大的丘疹、结节或溃疡病变常有疼痛。单个皮疹通常在3~4周内消退,有溃疡的结节性损害可持续数月。消退后可留下色素沉着,或有萎缩性瘢痕。

侵及黏膜

发生鼻出血、咯血、便血。

发热及关节肿痛

可有肌痛、全身不适等症状。

1/3的病例有肾脏受累,主要为肾小球肾炎。

如侵犯胃肠道,可发生食欲减退、恶心、呕吐、腹泻、呕血和便血等。

侵犯心脏可发生充血性心力衰竭。

侵犯视网膜引起视网膜出血。

有的可侵犯周围或中枢神经系统,表现为头痛、复视、咽下困难、声嘶、多神经炎和周围神经炎等。

如患者出现红斑、丘疹、风团等皮损时,并伴有血、便血、呼吸困难等全身症状时,应及时就诊于皮肤科或急诊科。医生会做相应的体格检查和辅助检查,如血常规、尿常规、补体检查、组织病理学检查等。根据体格检查和辅助检查结果,一般可以进行正确的诊断,此病还应与过敏性血管炎进行鉴别。

如患者出现红斑、丘疹、风团、紫癜、水疱、大疱、脓疱、血疱、斑块、浅表小结节、坏死、溃疡等皮损时,请患者及时就医。

如患者出现皮损,并出现剧烈腹痛、呕血、便血、呼吸困难等症状,请患者立即就医。

如患者出现红斑、浅表小结节、坏死、溃疡等皮损时,应优先就诊于皮肤科。

如患者出现皮损,并出现剧烈腹痛、呕血、便血、呼吸困难等症状,应优先就诊于急诊科。

哪里不舒服?

症状持续多久了?

除了这个症状外还有其他症状吗?

之前有看过其他医生吗?

在家服用过什么药物吗?

以前得过什么疾病吗?

以前做过手术吗?

对什么药物和其他物质过敏吗?

体格检查

应注意观察患者皮损的部位、大小、性质、形状等,还应注意观察患者是否伴发全身的症状。

血常规

查看是否有白细胞及嗜酸性粒细胞的增高,是否有血小板的降低及血沉增快的症状。

血清补体检查

补体在免疫系统的发挥作用过程中起到重要作用,检查补体可对疾病的诊断指导相应的方向。

尿常规

查看是否出现蛋白尿及管型尿。

组织病理学检查

取患者皮损边缘,送去病理科进行镜下观察,等待病理科结果。

出现以下情况时,可判断为此病:

体格检查

皮损表现为可触及性紫癜、荨麻疹样的皮损。

血常规

白细胞一般无明显变化,有时可增高,而且嗜酸性粒细胞增高、血小板降低。

尿常规

发现尿蛋白及管型尿。

血清补体检查

血清总补体降低。

组织病理学检查

镜下表现是以真皮上部小血管为中心的节段性分布的白细胞碎裂性血管炎,有真皮毛细血管及小血管尤其是毛细血管后静脉内皮细胞肿胀、血管闭塞、血管壁纤维蛋白渗出、变性及坏死,红细胞外溢,血管壁及周围中性粒细胞的浸润伴有核碎裂,有少数嗜酸性粒细胞及单核细胞浸润。

系统性红斑狼疮

此病患者也可出现荨麻疹样皮疹、关节痛,以及其他系统累及的症状,但患者血常规检查会出现白细胞计数减少等,与变应性皮肤血管炎不同的表现,二者常根据实验室检查、组织病理检查以及影像学检查等进行鉴别。

此病总的原则是仅有皮损时,用支持治疗,可选用抗组胺药、非甾体类抗炎药。仅有溃疡性皮损,可选用沙利度胺,每周低剂量甲氨蝶呤和泼尼松治疗。当累及身体其他系统时,可选用泼尼松、硫唑嘌呤、环磷酰胺、霉酚酸酯、环孢素、静脉注射丙球、体外免疫调节法等治疗。

本病为急性自限性疾病,如仅累及皮肤,治疗一般用比较温和的疗法。注意休息、适当的饮食,避免外伤和受凉,补充多种维生素。尽量减轻血液淤滞,抬高患肢,寻找病因并去除病因。对慢性感染病灶尤应仔细检查,除去病灶常可使症状迅速减轻或消退,同时抗生素治疗也有一定价值。此外,还需治疗伴随的结缔组织疾病或肿瘤等。

糖皮质激素

对于有系统累及或有溃疡的病例,可用糖皮质激素系统治疗,如泼尼松常可有效控制症状。尤其对有疼痛的皮损,发热及关节痛亦可得到改善,皮疹停止发展,在病情稳定后可逐渐减至维持量。

免疫抑制剂

对于病情进展快伴有严重系统累及时,或糖皮质激素、氨苯砜、非甾体类抗炎药无效时,可加用免疫抑制剂治疗,如环磷酰胺、甲氨蝶呤、硫唑嘌呤、环孢素等。

氨苯砜

不少报道对本病治疗有效,氨苯矾的作用机制可能是稳定溶酶体膜。

其他药物

非甾体抗炎药、抗组胺药可减轻症状,如秋水仙碱。

该疾病一般无需手术治疗。

除暴发型及严重内脏损害外,一般预后好,皮损常在数周或数月内消退。10%左右的病例可复发,使病程迁延数月至数年。此病一般不会影响患者生存时间。

患者积极治疗后可以治愈。

患者遵医嘱进行用药,且护理得当,一般不会影响其自然寿命。

变应性皮肤血管炎饮食上应注意避免食用可能含有自身较敏感蛋白质的食物,另外还需注意忌辛辣刺激性食物,要忌烟、忌酒,多吃新鲜水果、蔬菜等。

忌辛辣食品,多食会使皮肤油脂分泌增加,可能会使本病症状加重。

忌烟酒,这些对身体毫无益处。

忌食含有自身敏感蛋白质的食物。

宜多食用含维生素丰富的食物,例如小麦、高粱、蜂蜜、水果和新鲜蔬菜等,对疾病治疗和身体健康都有帮助。

宜多食豆腐、鸡肉、牛奶、鱼肉等营养丰富的食品。

日常护理应患者注意正确用药,保持患处的干净、卫生,穿纯棉衣物。另外,患处禁止穿戴弹力袜,且养成良好的生活习惯和积极锻炼身体等。

注意保持患处的干燥、洁净,防止感染。

禁止对患处进行搔抓,以免留疤。

应穿着纯棉衣物,患处禁止穿戴弹力袜。

平时积极预防感染,避免接触自身敏感蛋白,用药时注意副作用,发现时及时停药。还要尽量避免接触化学品等措施,对此病的预防都会起到一定的作用。

积极预防感染,可通过运动,提高自身免疫力。

尽量避免长期使用胰岛素、青霉素、乙内酰脲、链霉素、氨基水杨酸、磺胺、噻嗪类、吩噻嗪类、维生素、苯丁唑咻、奎宁、链激酶、他昔莫芬、抗流感疫苗、口服避孕药及血清等。

尽量避免接触化学品,如杀虫剂、除草剂及石油产物等。

4494点赞

参考文献

[1]赵辨主编.中国临床皮肤病学上[M].凤凰出版传媒集团;南京:江苏科学技术出版社.2010.865.

[2]穆震总主编.新编皮肤病学[M].西安:西安交通大学出版社,2018.06.263.