慢性子宫内膜炎

慢性子宫内膜炎是指子宫内膜的慢性持续性炎症,为常见妇科疾病,主要是患者感染所致。其临床症状轻微且不典型,易被忽视,通常表现为盆腔区疼痛、下腹坠胀。组织学上以内膜间质中浆细胞浸润为特征,其与异常子宫出血、宫腔粘连、不孕症、体外受精反复植入失败以及复发性流产等妇科生殖疾病密切相关。临床上诊断该病的方法有组织病理学检查和微生物培养,该病的治疗首选抗生素,可选择多西环素、环丙沙星、氧氟沙星、甲硝唑等药物单独或者联合使用,治愈率高。

- 就诊科室:

- 妇科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- chronic endometritis,CE

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 流产、盆腔炎、不孕症

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

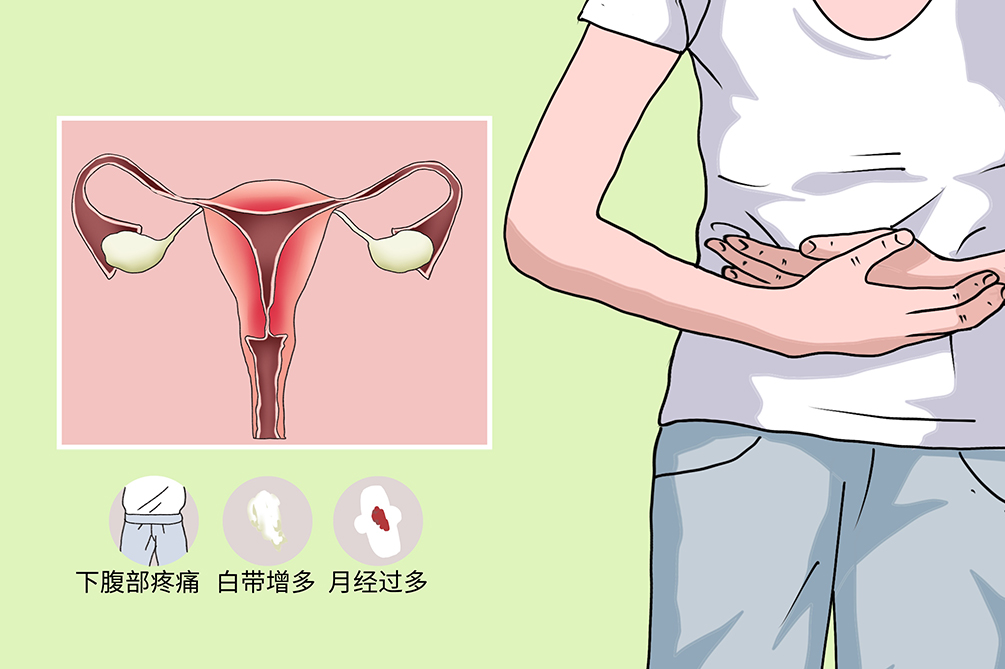

- 下腹部疼痛、白带增多、月经过多

- 好发人群:

- 有人工流产史的妇女、放置宫内节育环后的妇女、阴道不规则流血时间长的妇女

- 常用药物:

- 多西环素、环丙沙星、氧氟沙星、甲硝唑

- 常用检查:

- 组织病理学检查、B超检查、实验室检查、分泌物检查、免疫组化检查

慢性子宫内膜炎的病因有很多,其中细菌感染是最主要的因素,其中包括子宫内膜基底层炎症、放置节育环、胎盘残留以及子宫自身的疾病等,好发于有人工流产史、放置宫内节育环后、月经时间长的妇女。

基底层炎症

女性子宫内膜都是进行周期性的脱落,但是子宫内膜脱落时,基底层并不与之一起脱落,所以基底层如果患上慢性炎症,就会使内膜功能层长期感染,诱发慢性子宫内膜炎。

雌激素水平下降

一般女性在绝经以后,体内雌激素水平会大大降低,子宫内膜就会慢慢变薄,导致细菌容易进入到子宫内部,诱发炎症,由于雌激素水平从下降,阴道黏膜也会随之变薄,容易引发阴道炎,所以对于老年女性来说,往往会同时患上子宫内膜炎和阴道炎。

胎盘残留

女性在分娩后或流产手术后,胎盘残留导致。

放置节育环

在子宫内置入节育环可导致慢性子宫内膜炎的发生,即使取出节育环后,仍可能长期存在内膜间质浆细胞浸润。

子宫自身因素

子宫肌瘤、子宫内膜息肉和子宫颈炎都可能导致慢性子宫内膜炎的发生。

结核因素

有结核病史的患者结核杆菌可能侵及子宫内膜,造成结核性的慢性子宫内膜炎。

慢性子宫内膜炎在不同人群中的发生率在0.2%~46%,而在不孕的人群中,其发生率可高达57%,常见于已婚已育的妇女,以及有反复清宫史、放置节育环的女性。

少部分患者可通过性交直接传染。

有人工流产史的妇女

人流后的内膜创面抵抗力低下,带菌操作易导致内膜感染。组织残留,流血时间长易使细菌滋生繁殖形成炎症。

放置宫内节育环后的妇女

放置节育环后宫腔炎性细胞增多,使宫腔呈现慢性无菌性炎症环境。

阴道不规则流血时间长的妇女

出血容易使细菌滋生繁殖导致内膜炎症,而内膜炎的情况下又使内膜不能及时修复,血管暴露、脆性增加而加重出血,出血和内膜炎症相互影响。

患有子宫内膜周围疾病的患者

子宫内膜周围疾病,如子宫内膜息肉、子宫颈炎、输卵管炎等容易合并慢性子宫内膜炎。

月经期、妊娠期、产褥期、绝经后的妇女

月经期、妊娠期、产褥期、绝经后的妇女,阴道的酸性屏障环境会破坏,导致致病菌致病。

有性生活的妇女

不卫生和不安全的性生活,如经期性生活或和性病患者的性生活会导致子宫内膜感染。

慢性子宫内膜炎患者的临床症状轻微,而且无特异性。部分患者可表现为慢性的盆腔不适感、点滴的子宫出血或白带增多,可并发流产、盆腔炎和不孕症等疾病。

慢性子宫内膜炎患者症状多不典型,主要症状有以下几点:

下腹部疼痛

患者在月经期间会出现间接性的下腹部坠痛。

白带增多

慢性子宫内膜炎症状出现后,由于内膜腺体分泌增加,导致患者的白带稀薄水样,而且具有淡黄色的表现,一些情况下会伴随血性白带。

月经过多

慢性子宫内膜炎的患者内膜脆性增加,易出血,且炎症使血管不能及时修复,故患者在经期规则的状况下存在着血量增多的特点,而且流血期限明显延长。

阴道异常出血

慢性子宫内膜炎的患者内膜脆性增加,可能会在性交后出血。

发热、乏力

慢性子宫内膜炎严重时,可能引起全身症状,如发热、乏力。

没有生产过的女性会经常出现痛经现象,严重痛经的患者比较少。

流产

由于局部内膜炎性细胞浸润和炎症介质渗出会改变子宫内膜微环境,影响子宫内膜容受性,不利于胚胎着床,可能是反复移植失败、复发性流产的原因之一。

盆腔炎

在慢性子宫内膜炎中,患者体内的细菌经过输卵管进入到盆腔组织,从而引发输卵管炎症以及盆腔炎等。

不孕症

对于慢性子宫内膜炎患者,上行感染传入到输卵管之后会引发卵管炎症,患者在这种环境下会出现输卵管堵塞的现象,严重的会出现不孕症。

妇女出现盆腔疼痛、白带异常、月经异常等情况要及时去妇科就医,进行相关检查来明确诊断。如诊断为慢性子宫内膜炎,则在医师指导下进行药物及其他治疗。

女性出现慢性盆腔痛、下腹部疼痛、白带异常、月经异常、阴道出血、未避孕但长时间未怀孕等症状时,建议及时就医。

优先考虑去妇科,如出现未规避怀孕而不孕时,可在生殖科就诊。

因为什么来就诊?

有些什么症状?(如下腹痛、白带增多、月经延长等)

症状出现多久了?

有无人工流产史?是否戴节育环?

做过什么检查?

是否有伴侣?有没有不洁性生活?

组织病理学检查

组织病理学寻找子宫内膜间质浆细胞是诊断慢性子宫内膜炎的最传统方法,病理医生通过HE染色判断浆细胞的标准是胞体大、核浆比高、碱性细胞质和胞核中异染色质呈“轮辐状”放射排列等特点。

B超检查

B超进行宫内状态初步诊断,其检查结果结合临床症状及化验结果来诊断是否患有慢性子宫内膜炎。

实验室检查

做血及宫腔分泌物细菌培养及药物敏感试验,可明确诊断,且供治疗用药参考。

分泌物检查

可以排除是否患有阴道炎,治疗的时间和效果要看机体接受药物的敏感程度来定。

免疫组化检查

为了克服传统HE染色辨认浆细胞的困难,近年来,多项研究采用跨膜硫酸乙酰肝素蛋白多糖(CD138)作为浆细胞的特异性标记物进行免疫组织化学染色,辅助慢性子宫内膜炎的诊断。该诊断方法有利于帮助病理医生辨认浆细胞,提高诊断率。

血常规

检查白细胞的值以及各种白细胞的比例,判断是否有炎症。

临床表现下腹坠胀、子宫不规则出血、白带多,检查子宫稍大有触痛,约20%无症状。

辅助检查诊断性刮宫,先刮宫颈管,再进宫腔刮取组织送病理检查,内膜中有大量浆细胞及淋巴细胞,即可明确诊断。

结核性子宫内膜炎

结核性子宫内膜炎与慢性子宫内膜炎,两者的临床表现都可以有下腹坠痛、腰骶部酸痛、白带增多及月经过多等现象。但结核性子宫内膜炎晚期发生内膜萎缩性变化,使月经稀少甚至闭经,同时多数病人往往无生育能力。过去有结核病史或接触史。诊断性刮宫有助于鉴别诊断。

子宫内膜息肉

子宫内膜息肉系多发性弥漫性子宫内膜息肉,病人常见症状为月经过多及月经持续对间延长,当息肉发生继发性感染、坏死,可引起不规则阴道出血,并有恶臭的分泌物。与慢性子宫内膜炎鉴别主要依靠诊断性刮宫,刮出组织送病检,可明确诊断。

治疗慢性子宫内膜炎,目前常用的是抗生素治疗,可对患者采取综合治疗的方式,包括阴道洗液与抗生素综合治疗,必要时需要手术治疗。为了减少对患者子宫的伤害,一般采用保守的药物治疗方法,患者需要长期持续性治疗。

目前国内外公认的治疗慢性子宫内膜炎的方法是口服抗生素,其次可以用雌激素类药物帮助提高子宫内膜屏障功能。

抗生素

首选药物为多西环素(可覆盖常见致病菌和支原体),当患者对多西环素治疗不敏感时,可用甲硝唑联合环丙沙星治疗。

也有研究根据病原体培养或检测结果针对性使用抗生素,如革兰阳性菌采用阿莫西林联合克拉维酸治疗;革兰阴性菌采用环丙沙星治疗,支原体采用交沙霉素治疗等。此外,也有学者提出使用氧氟沙星联合甲硝唑进行一线治疗。

雌激素

雌激素可以使子宫内膜间质和腺体增殖修复,提高子宫内膜的屏障功能,可用于治疗慢性子宫内膜炎,常用的药物如乙烯雌酚,孕妇及有血栓性疾病的患者禁用。

子宫切除术

子宫切除术是根治性治疗子宫内膜炎的方法,适于年龄较大、症状反复发作且无生育要求者。

刮宫术

胎盘残留导致的慢性子宫内膜炎可进行刮宫治疗,将残留胎盘组织及时清除。

宫内节育环取出术

由长期宫内节育环置入引起的慢性子宫内膜炎,要及时将宫内节育环取出,从病因上治疗子宫内膜慢性炎症。

子宫内膜息肉摘除术

子宫内膜息肉造成的子宫内炎性环境会引起慢性子宫内膜炎,此类患者可进行子宫内膜息肉摘除术,从病因上治疗慢性子宫内膜炎。

重度子宫内膜炎的患者,拒绝进行子宫切除术的情况可选择物理治疗,如微波、激光、红外等。

慢性子宫内膜炎患者一般经过治疗后可治愈且不影响正常寿命,若病情迁延不愈可导致不孕。

慢性子宫内膜炎患者经过合理的治疗后可治愈。

慢性子宫内膜炎不影响患者正常寿命。

慢性子宫内膜炎患者治疗不及时,迁延不愈可导致不孕。

慢性子宫内膜炎患者治愈后1~3个月可到医院复查B超。

慢性子宫内膜炎患者应进食富含营养的食物,尽量选择高蛋白的食物,并适当补充维生素和膳食纤维,忌辛辣、甜腻的食物以及烟酒。

忌吃辛辣食物,如葱、姜、蒜、芥末等,会加重炎症。

忌吃甜腻食物,如奶油、肥肉等,会加重白带分泌。

宜吃富含蛋白质和维生素的食物,如鸡蛋、苹果、豆浆、青菜、胡萝卜等,增强抵抗力。

忌烟酒。

良好的护理对慢性子宫内膜炎的治疗有重要作用,日常生活中患者要注意外阴清洁,适当的锻炼可增强患者抵抗力,有子宫内膜炎的症状时切忌自行购药治疗,应及时去医院就诊。

及时向患者传达治疗进展和疾病缓解情况,通过积极心理暗示增强患者治疗信心和依从性。

若有盆腔积脓,指导患者保持半卧位,说明该体位可促进阴道和宫腔内液体顺利流出,将炎症控制在较小范围内,降低宫腔再次积脓情况。

指导患者对外阴处应用除湿止痒洗液清洗,以实现充分杀菌,提升该部位舒适程度,保持外阴清洁。

嘱咐患者应该保持居室温暖通风,空气清新,同时不要衣着过厚,以防汗出过多,着装被褥应该温凉适宜。

适当锻炼,增强抵抗力。

在用药过程中需要密切观察患者的身体变化情况,如在1~2个治疗周期后患者发生明显的不适或不良反应要及时终止治疗。

一般情况下,慢性子宫内膜炎患者在症状发生之后通常不会立即就医,存在自行形购买药物的行为,症状不能缓解之后才会选择就医,这种现象下不仅不会减缓患者的临床症状,而且也会降低患者的生活质量,因此出现症状要及时就医。

一旦患有慢性子宫内膜炎,会给生活、工作带来诸多影响,也给患者本人造成许多痛苦,所以应积极预防其发生,如应注意经期卫生,分娩及宫腔手术应到消毒严格的正规医院去做。

育龄期妇女可每隔6个月到医院做一次检查,包括妇科检查和B超,定期妇科检查可在早期发现子宫及附件的病变,在疾病早期进行治疗时预后较好。

在患者分娩后,要注意排清子宫内残留物。

对于需放置宫内节育器的患者,要注意给予抗炎治疗,以防炎性细胞生成并增多。

对于行人工流产的患者,要注意坚持无菌操作,彻底清除宫内组织残留。

对于有宫颈炎、阴道炎等疾病的患者,极易出现上行感染,当加强防治。

叮嘱患者注意经期卫生,以防造成细菌感染。

性生活要注意清洁,避免经期性行为。

4538点赞

参考文献

[1]谢幸,孔北华,段涛主编.妇产科学第9版[M].人民卫生出版社,2018:261.

[2]徐丛剑,华克勤主编.实用妇产科学第4版[M].人民卫生出版社,2018:621.

[3]曲春玲主编,妇产科与儿科疾病诊治指南上[M].吉林科学技术出版社,2017:51.

[4]王要军.临床危重病与疑难病[M].内蒙古科学技术出版社,2008:216.