原发性皮肤免疫细胞瘤为罕见的淋巴瘤,其特点为表达单型胞浆免疫球蛋白的小淋巴细胞、淋巴浆细胞样细胞和浆细胞增生。原发性皮肤免疫细胞瘤病因尚不明确,该疾病分为四种亚型,分别为分化良好浆细胞性淋巴瘤、淋巴浆细胞样淋巴瘤、浆母细胞性淋巴瘤和多形性浆细胞性淋巴瘤。临床多表现为呈单发或多发(皮下)性皮肤结节,皮肤结节自行迅速发生,呈鲜红、紫红至棕红色,或融合成浸润性斑块。治疗多采用化疗和放疗,治疗效果良好,治愈率较高,复发率较低。

- 就诊科室:

- 皮肤性病科、肿瘤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Primary cutaneous immune cell tumor

- 疾病别称:

- 皮肤浆细胞样淋巴细胞性淋巴瘤

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 干燥综合征、后天性大疱性表皮综合症、白血病、巨球蛋白血症

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 皮肤结节、淋巴结肿大、发热、贫血

- 好发人群:

- 中老年男性、具有家族史的人群、具有慢性萎缩性肢端皮炎的人群

- 常用药物:

- 盐酸氮芥、阿糖胞苷、长春新碱、博来霉素、利妥昔单抗

- 常用检查:

- 体格检查、组织病理学检查、免疫组化检查

分化良好浆细胞性淋巴瘤

是一个由小B淋巴细胞、浆细胞样淋巴细胞和浆细胞组成的肿瘤,主要表现为无痛性淋巴结肿大、肝脾肿大,全身各组织器官均可受累,伴发热、盗汗、消瘦、瘙痒等全身症状。

淋巴浆细胞样淋巴瘤

是一种以成熟B细胞、浆样淋巴细胞和浆细胞混合组成的肿瘤,常累及骨髓,偶可累及外周血。淋巴结和脾脏的累及可有可无,常存在旁蛋白分泌,平均发病年龄60岁,男性略多发。

浆母细胞性淋巴瘤

主要发生于老年人,且大多为男性患者,临床表现为孤立(罕见)、局限或泛发性斑块或肿瘤,呈深红色或特征性的青紫色,偶尔也可发生溃疡,黏膜亦可受累。

多形性浆细胞性淋巴瘤

初发体征主要为皮肤结节或斑块,亦可同时累及淋巴结,晚期可累及淋巴结、肝、脾、骨髓等,该病病程短,发展快。

原发性皮肤免疫细胞瘤的病因目前尚不明确,还需要进一步研究与证明。

原发性皮肤免疫细胞瘤的病因尚不清楚,好发于中老年男性、具有家族史的人群、具有慢性萎缩性肢端皮炎的人群,无明显诱发因素。

原发性皮肤免疫细胞瘤约占非霍奇金淋巴瘤的1%左右,好发于中老年人,男性高于女性。

老年男性

可能与老年后免疫系统的功能伴有一定程度的下降,所以才导致老年人易发,临床男性稍多见,具体原因尚不清楚。

具有家族史的人群好发

具有原发性皮肤免疫细胞瘤家族史的患者患病率较普通人高。

具有慢性萎缩性肢端皮炎的人群好发

部分患者会由慢性萎缩性肢端皮炎发展到原发性皮肤免疫细胞瘤。

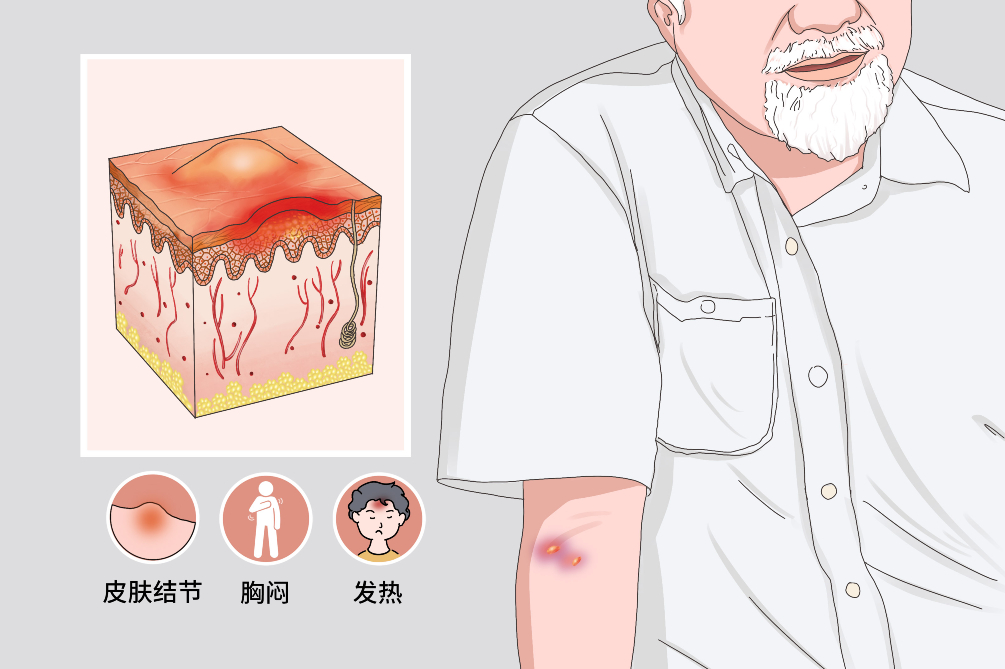

原发性皮肤免疫细胞瘤主要表现为皮损、淋巴结肿大、脾肿大、发热、贫血、乏力、胸闷、腹痛、腹胀等,少数患者还会并发干燥综合征、后天性大疱性表皮综合症、白血病、巨球蛋白血症等疾病。

皮损

呈单发或多发(皮下)性皮肤结节,好发于四肢,皮肤结节自行迅速发生,呈鲜红、紫红至棕红色,或融合成浸润性斑块,高出皮面,极少鳞屑,很少破溃,偶见自行消退。

全身症状

淋巴结肿大、脾肿大、发热、贫血、乏力、胸闷、腹痛、腹胀、活动不便等。

干燥综合征

多表现为口腔、眼、鼻、硬腭、气管及其分支、消化道、阴道等多处黏膜分泌减少,可引起相应的局部症状。

后天性大疱性表皮松解症

常位于肢端部位,皮损为大疱糜烂,易摩擦位置表面的结痂,如手背、指背、肘、膝,骶尾部和指趾。有时水疱可为血性进一步发展为脱屑、结痂和糜烂。

白血病

急性白血病可能出现突然高热,类似“感冒”症状,也可以是严重出血;慢性白血病一般进展较慢,患者可能有面色苍白、淋巴结和脾脏肿大,月经过多或拔牙后出血难止等表现。

巨球蛋白血症

临床多表现为贫血、出血倾向、神经系统症状、血黏度增高、肾功能损害及蛋白尿、体重减轻、胃肠道出血、肝脾大等。

感染、脓毒血症

如患者的皮损部位破溃,容易造成感染,当感染泛发严重时可造成脓毒血症。

如患者出现鲜红、紫红至棕红色的单发或多发结节淋巴结肿大、脾肿大、发热、贫血等症状,应及时就医于皮肤性病科。医生会进行相应的问诊、体格检查、辅助检查等,如组织病理学检查、骨髓检查等进行诊断。

如患者出现鲜红、紫红至棕红色的单发或多发结节、浸润性斑块,或伴有淋巴结肿大、脾肿大、发热、贫血、乏力、胸闷、腹痛、腹胀等症状,应及时就医。

患者可就诊于皮肤性病科,也可就诊于肿瘤科。

出现淋巴肿大、结节斑块现象多久了?

家属及亲属有过类似的症状吗?

院外曾做过对症治疗吗?

以前得过什么疾病吗?

对什么药物和其他过敏吗?

体格检查

医生会观察患者的皮损位置、大小、颜色、形状、性质等。

组织病理学检查

取患者皮损边缘,行病理组织学检查,判断是原发性皮肤免疫细胞瘤或继发性皮肤免疫细胞瘤。

血常规检查

检查的项目主要有红细胞计数、白细胞计数、血小板计数和血红蛋白含量等,可对临床诊断指导一定的方向。

骨髓检查

注意观察异常淋巴样浆细胞的比例是否有改变,小B淋巴细胞是否浸润,从而判断患骨髓是否受累。

免疫组化检查

可查明免疫球蛋白的形态和数目,以及免疫球蛋白重链基因重排是否为阳性。

血尿酸检测

对血液进行生化检查,查看血尿酸是否增高。

根据体格检查发现的皮损特征在配合辅助检查结果,即可进行正确的诊断:

体格检查

单发或多发(皮下)性皮肤结节,好发于四肢。皮肤结节自行迅速发生,呈鲜红、紫红至棕红色,或融合成浸润性斑块,高出皮面,极少鳞屑,很少破溃。

组织病理学检查

真皮和皮下组织内瘤细胞浸润,在原发性皮肤免疫细胞瘤中大多呈片状或团块状,在继发性皮肤免疫细胞瘤中常呈弥漫性。

免疫组化检查

肿瘤细胞表达单型胞浆免疫球蛋白重链和轻链分子。

原发性皮肤免疫细胞瘤应与药物性假性淋巴瘤进行鉴别,包括全身用药引起淋巴瘤样药疹及因局部用药引起的淋巴瘤样接触性皮炎,多数病例随着药物的停止使用,症状逐步好转,可以此进行鉴别。

原发性皮肤免疫细胞瘤的治疗以化疗和放疗为主,局部的较小的皮损也可进行手术切除。总体上治疗时间不会太长,常为短期治疗。

临床多分为以下五类:

作用于DNA化学结构的药物,包括烷化剂、蒽环类和铂类的化合物,代表药有盐酸氮芥、阿霉素、奥沙利铂等。

影响核酸合成的药物,主要是抗代谢的药物,代表药有阿糖胞苷、硫鸟嘌呤等。

作用于DNA模板,影响DNA转录或者抑制RNA合成的药物,代表药有博来霉素和丝裂霉素等。

影响蛋白质合成的药物,代表药物有三尖杉酯碱、紫杉烷类、长春碱类等。

其他类型的药物,例如激素、生物反应调节剂、单克隆抗体等,如甲地孕酮、胸腺肽、利妥昔单抗等。化疗药物种类繁多,临床使用需多专科医生综合全身状况制定。

手术切除,可在局部麻醉下,顺皮肤条纹切开,做稍微的扩大切除,将患处彻底切除去除即可,切除后一般不会复发。

肿瘤对放射线的敏感性较高,需放射科专科医生施行,治疗时多配合化学疗法一起使用。

大部分积极治疗的原发性皮肤免疫细胞瘤患者治疗效果较为满意,可以治愈,预后良好,5年生存率为100%,建议患者定期到医院复查。

原发性皮肤免疫细胞瘤可以治愈。

原发性皮肤免疫细胞瘤一般不会影响积极治疗患者的生存时间,早期积极治疗者的5年生存率为100%。

如患者不积极进行治疗,严重者会造成免疫母细胞性淋巴瘤、巨球蛋白血症、白血病等并发症,将会对患者的生存时间造成影响。

原发性皮肤免疫细胞瘤患者应半年进行复诊一次,复诊项目一般为体格检查、血常规检查、免疫组化检查、骨髓检查等。

原发性皮肤免疫细胞瘤一般无特殊饮食调理,忌辛辣饮食,营养均衡丰富即可。

原发性皮肤免疫细胞瘤患者应注意用药,保持患处干净卫生,禁止搔抓患处等。原发性皮肤免疫细胞瘤的患者还应检测症状的变化情况,且治疗后出现不适反应,应及时就医。

家属应叮嘱患者保持好患处的卫生。

禁止患者搔抓患处,以免造成破损导致皮肤感染。

手术患者应尽量避免患处沾水,并尽量避免术后进行重体力劳动。

注意监测患者的病情,如果患者皮肤结节、淋巴结肿大、发热、贫血的症状加重建议及时就医。

原发性皮肤免疫细胞瘤所进行的化疗和放射治疗常对身体造成较多的副作用,患者应及时向医生反应自身症状,以及时调整用药剂量及种类、放射线的剂量。

原发性皮肤免疫细胞瘤的病因尚不明确,有效的预防具有一定的难度。有家族史的人群应按时进行体检来筛查。

具有家族史的人群应每年进行一次血常规、免疫组化检查检查来筛查。

老年男性、具有家族史或具有慢性萎缩性肢端皮炎的好发人群应定期体检,至少为每年体检一次。

患有慢性萎缩性肢端皮炎的人群应积极治疗,避免疾病的恶性进展。

日常生活中应注意避免病毒感染,如乙肝病毒感染。

4213点赞

参考文献

[1]赵辨.中国临床皮肤病学[M].江苏:江苏凤凰科学技术出版社,2017:1684.

[2]方洪元.实用皮肤性病手册[M].北京:人民卫生出版社,2016:906.

[3]朴永君.皮肤性病学-高级医师进阶[M].北京:中国协和医科大学出版社,2016:124.