白血病是一类造血干祖细胞的恶性克隆性疾病,在我国较为常见。根据白血病细胞的分化成熟程度和自然病程,将白血病分为急性和慢性两大类。慢性白血病细胞分化停滞在较晚的阶段,多为较成熟幼稚细胞和成熟细胞,病情发展缓慢,自然病程为数年。人类白血病的病因尚不完全清楚,目前有多种因素影响骨髓和其他造血组织,白血病细胞大量增生累积,使正常造血受抑制并浸润其他器官和组织。主要表现有发热、乏力、脾脏肿大、颈部或者腋下淋巴结肿大,如不积极治疗,晚期可有贫血、出血、常并发感染。目前主要有联合化疗、分子靶向治疗以及异基因造血干细胞移植,疾病缓解率为70%~80%。

- 就诊科室:

- 血液科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Chronic leukemia

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 有

- 并发疾病:

- 贫血、出血、严重感染

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 发热、乏力、脾脏肿大、颈部或者腋下淋巴结肿大

- 好发人群:

- 免疫功能低下者

- 常用药物:

- 甲磺酸伊马替尼、干扰素、羟基脲

- 常用检查:

- 血常规涂片检查、骨髓穿刺活检、细胞学免疫以及分子生物学测定检查

慢性白血病的病因尚不完全清楚,可能是生物因素、物理因素、化学因素、 遗传因素以及其他血液病等因素导致。

生物因素

主要是病毒感染和免疫功能异常,成人T细胞白血病/淋巴瘤可由人类T淋巴细胞病毒Ⅰ型所致。

物理因素

包括X射线、γ射线等电离辐射,大面积和大剂量照射可使骨髓抑制和机体免疫力下降,DNA突变、断裂和重组,导致白血病发生。

化学因素

多年接触苯以及含有苯的有机溶剂与白血病发生有关,乙双吗啉是乙亚胺的衍生物,具有极强的致染色体畸变和致白血病作用。

遗传因素

家族性白血病约占白血病的0.7%,先天性再生障碍性贫血,Bloom综合征(侏儒面部毛细血管扩张)、共济失调-毛细血管扩张症及先天性免疫球蛋白缺乏症等病人的白血病发病率均较高。

其他血液病

某些血液病最终可能发展为白血病,如淋巴瘤、多发性骨髓瘤等。

长时间的过度劳累工作

过度劳累工作导致机体抵抗力弱,机体阻挡外界病毒能力下降,易促使白血病产生。

心情郁闷

心情郁闷会导致机体的新陈代谢速度缓慢,促使致癌基因的活化,导致白血病的产生。

我国白血病发病率为(3~4)/10万。在恶性肿瘤所致的死亡率中,白血病居第6位(男)和第7位(女),其中慢性髓系白血病(CML)在我国年发病率为(0.39~0.99)/10万。在各年龄组均可发病,国内中位发病年龄45~50岁,男性多于女性。而慢性淋巴细胞白血病(CLL)好发于老年人群,男性病人多见。

免疫功能低下者

儿童和老年人由于机体免疫力下降,容易受到病毒的侵袭造成感染。

医护影像科室人员

工作中会受到由于X射线、γ射线等电离辐射,长时间的照射,会使得基因突变发生重组。

有家族性白血病人

家族基因中有易患白血病的基因,可能日后受到生物、物理等刺激,疾病会表现出来。

有其他血液病的人

基础疾病如淋巴瘤、多发性骨髓瘤等,治疗不及时会迁徙演变成白血病。

慢性白血病的典型症状是发热、乏力、疲倦、消瘦、进行性体重下降、骨骼疼痛,其中CML(慢性髓细胞白血病)会有脾脏肿大,CLL(慢性淋巴细胞白血病)会有颈部或者腋下淋巴结肿大的表现。晚期可会有骨髓衰竭导致的贫血、出血、感染症状。

慢性髓系白血病

脾大、部分病人胸骨中下段压痛,当白细胞显著增高时,可有眼底充血及出血。白细胞极度增高时,可发生白细胞淤滞症。

慢性淋巴细胞白血病

淋巴结肿大,多见于头颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟等部位。肿大淋巴结一般为无痛性、质韧、无粘连,随病程进展可逐渐增大或融合。

慢性髓系白血病

患者可出现发热、虚弱、进行性体重下降、骨骼疼痛,逐渐出现贫血和出血等其它症状。

慢性淋巴细胞白血病

患者可出现乏力、疲倦、消瘦、低热、盗汗等其它症状。

严重感染

白血病可感染其他组织器官,肺、心、消化道、泌尿生殖系统等均可受累。

贫血

部分病人因病程短,可无贫血。晚期半数病人就诊时已有重度贫血,尤其是继发于MDS(骨髓增生异常综合征)者。

出血

大量白血病细胞在血管中淤滞及浸润、血小板减少、凝血异常以及感染是出血的主要原因。出血可发生在全身各部位,以皮肤瘀点、瘀斑、鼻出血、牙龈出血、月经过多为多见。

慢性白血病早发现、早诊断、早治疗对于控制疾病、改善症状、预防并发症极其重要,尤其对于高危人群(如免疫功能低下者、白血病家族史等),要定期进行筛查。对于有疑似慢性白血病临床表现的患者更应该及时就诊,以明确诊断。

儿童及免疫力低下者进行定期内科体检非常有必要,一旦体检中发现疲劳、无力、颈部和腋下出现肿块,以及脾脏轻微肿大,都需要在医生的指导下进一步检查。

发现患者长时间的脾脏进行性肿大,有皮肤瘀斑、贫血、出血、感染等,高度怀疑时慢性白血病,应及时就医。

已经确诊慢性白血病的患者,短期内白细胞数量不断恶性增多,伴有发热、虚弱、进行性体重下降、骨骼疼痛等症状,应立即就医。

大多患者优先考虑去血液科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如呼吸道感染等,可到相应科室就诊,如呼吸内科就诊。

因为什么来就诊的?

脾脏肿大是一过性还是持续的?

目前都有什么症状及体征?(如乏力、疲劳、皮肤有瘀斑、牙龈出血、颈部淋巴结肿大等)

以前是否用药治疗,治疗效果如何?

既往有无其他的病史?

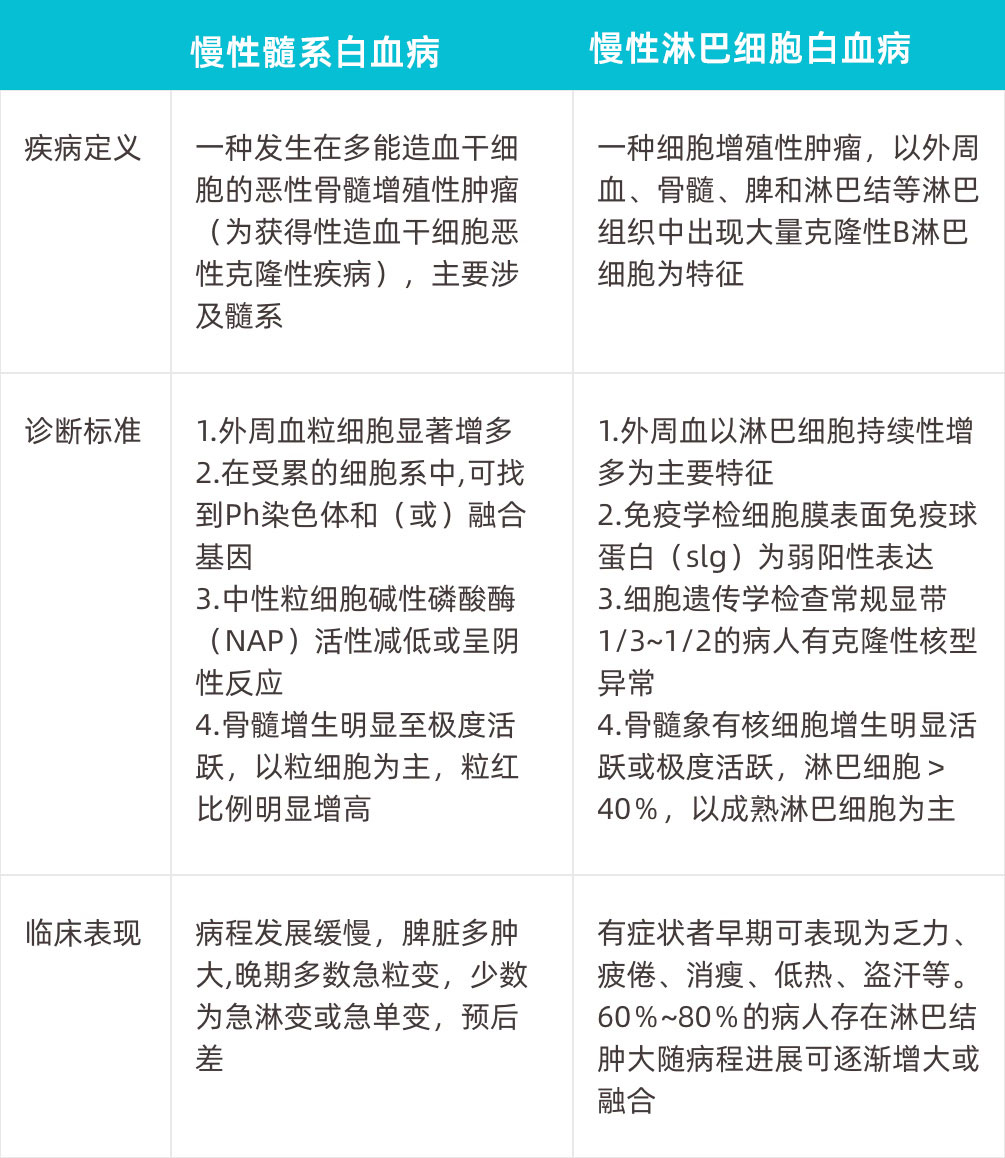

血细胞常规和涂片检查

此检查多用来区分髓性白血病和淋性白血病。CML(慢性髓细胞白血病)白细胞数明显增高,常超过20×10^9/L,可达100×10^9/L以上,血片中粒细胞显著增多,可见各阶段粒细胞,以中性中幼、晚幼和杆状核粒细胞居多。CLL(慢性淋巴细胞白血病)以淋巴细胞持续性增多为主要特征,外周血B淋巴细胞绝对值>5×10^9/L(至少持续3个月)。

骨髓穿刺涂片活检

诊断慢性白细胞的金标准,有助于确定白细胞类型。CML(慢性髓细胞白血病)骨髓增生明显至极度活跃,以粒细胞为主,粒红比例明显增高,其中中性中幼、晚幼及杆状核粒细胞明显增多,原始细胞<10%。CLL(慢性淋巴细胞白血病)有核细胞增生明显活跃或极度活跃,淋巴细胞>40%,以成熟淋巴细胞为主。红系、粒系及巨核系细胞增生受抑,至晚期可明显减少。

细胞遗传学及分子生物学检查

ph染色体是CML的重要标志。CML(慢性髓细胞白血病)加速及急变过程中,可出现额外染色体异常,往往早于骨髓形态的进展,对病情演变有警示作用。

中性粒细胞碱性磷酸酶(NAP)检查

仅用于CML(慢性髓细胞白血病),活性减低或呈阴性反应。治疗有效时NAP活性可以恢复,疾病复发时又下降,合并细菌性感染时可略升高。

慢性髓系白血病

典型的血象常超过20×10^9/L,可达100×10^9/L以上,骨髓象改变增生明显至极度活跃,以粒细胞为主,粒红比例明显增高,脾大。

细胞遗传学及分子生物学检查pH染色体阳性或BCR-ABL融合基因阳性即可确诊。

慢性淋巴细胞白血病

典型的血象为外周血B淋巴细胞绝对值>5×10^9/L(至少持续3个月),骨髓象有核细胞增生明显活跃或极度活跃,淋巴细胞>40%,以成熟淋巴细胞为主。

CLL(慢性淋巴细胞白血病)细胞具有单克隆性多为IgM或IgM和IgD型,CD5、CD19、CD79a、CD23阳性;CD20、CD22、CDllc弱阳性;FMC7、CD79b阴性或弱阳性;CD10、CydinD1阴性,即可确诊。

慢性髓系白血病

其他原因引起的脾大

如血吸虫病、慢性疟疾、黑热病、肝硬化、脾功能亢进等均有脾大。但各病均有各自原发病的临床特点,并且血象及骨髓象无CML(慢性髓细胞白血病)的典型改变。pH染色体及BCR/ABL融合基因均阴性。

类白血病反应

常并发于严重感染、恶性肿瘤等基础疾病,并有相应原发病的临床表现。粒细胞胞质中常有中毒颗粒和空泡。嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞不增多。NAP(中性粒细胞碱性磷酸酶)反应强阳性。pH染色体及融合基因阴性,血小板和血红蛋白大多正常。原发病控制后,白细胞恢复正常。

骨髓纤维化

原发性骨髓纤维化脾大显著,血象中白细胞增多,并出现幼粒细胞等,易与CML(慢性髓细胞白血病)混淆。但骨髓纤维化外周血白细胞数一般比CML(慢性髓细胞白血病)少,多不超过30×10^9/L。NAP阳性。此外,幼红细胞持续出现于外周血中,红细胞形态异常,特别是泪滴状红细胞易见。pH染色体及BCR/ABL融合基因阴性。病人可存在JAK2V617F、CALR、MPL基因突变。多次多部位骨髓穿刺干抽。骨髓活检网状纤维染色阳性。

慢性淋巴细胞白血病

病毒感染引起的反应性淋巴细胞增多症

淋巴细胞增多呈多克隆性和暂时性,淋巴细胞计数随感染控制可逐步恢复正常。

其他B细胞慢性淋巴增殖性疾病

侵犯骨髓的其他B细胞慢性淋巴增殖性疾病(如滤泡淋巴瘤,套细胞淋巴瘤,脾边缘区淋巴瘤等)与CLL(慢性淋巴细胞白血病)易混淆,前者除具有原发病病史外,细胞形态学、淋巴结及骨髓病理、免疫表型特征及细胞遗传学与CLL(慢性淋巴细胞白血病)不同。

幼淋巴细胞白血病(PLL)

此病多见于老年病人,白细胞计数增高,脾大明显,淋巴结肿大较少,外周血和骨髓涂片可见较多的(>55%)带核仁的幼稚淋巴细胞。PLL(幼淋巴细胞白血病)细胞高表达FMC7、CD22和SmIg,CD5阴性。

毛细胞白血病(HCL)

多数为全血细胞减少伴脾大,淋巴结肿大不常见,易于鉴别。但少数病人白细胞升高达(10~30)×10^9/L。外周血及骨髓中可见“毛细胞”,即有纤毛状胞质突出物的HCL(毛细胞白血病)细胞,抗酒石酸的酸性磷酸酶染色反应阳性,CD5阴性,高表达CD25、CD11c、CD103和CD123,以及具有特征性的BRAFV600E突变。

慢性白血病的治疗根据患者自身的实际情况选择最适合的化疗方案和靶向治疗,以及时控制病情,严重时可采取干细胞移植治疗。

慢性髓系白血病

高白细胞血症紧急处理

需合用羟基脲和别嘌醇,对于白细胞计数极高或有白细胞淤滞症表现的病人,可以行治疗性白细胞单采。明确诊断后,首选伊马替尼。

并发症的治疗

如有出血、感染、贫血应同时治疗,治疗期间应保证血红蛋白维持在80g/L左右。

慢性淋巴细胞白血病

早期采取观察,定期复查及时发现疾病的进展。

并发症的治疗:因低γ球蛋白血症、中性粒细胞缺乏及老龄,CLL(慢性淋巴细胞白血病)病人极易感染,甚至导致病人死亡,因此应积极治疗和预防。

慢性髓系白血病

酪氨酸激酶抑制剂——分子靶向治疗

第一代酪氨酸激酶抑制剂——甲磺酸伊马替尼

能特异性阻断ATP(腺嘌呤核苷三磷酸)在激酶上的结合位置,使酪氨酸残基不能磷酸化,从而抑制BCR/ABL阳性细胞的增殖,其治疗CML(慢性髓细胞白血病)病人完全细胞遗传学缓解率92%,10年总体生存率>84%。第二代酪氨酸激酶抑制剂——尼洛替尼、达沙替尼

治疗CML(慢性髓细胞白血病)能够获得更快,成为CML(慢性髓细胞白血病)二线治疗方案的可选药物。

干扰素

目前用于不适合酪氨酸激酶抑制剂和异基因造血干细胞移植的病人,有效者10年生存率可达70%,约50%的有效者可以获得长期生存。

羟基脲

细胞周期特异性化疗药,起效快,用药后2~3天白细胞计数即下降,停药后又很快回升。单独应用目前限于高龄、具有合并症、酪氨酸激酶抑制剂和干扰素均不耐受的病人以及用于高白细胞瘀滞时的降白细胞处理。

慢性淋巴细胞白血病

烷化剂

苯丁酸氮芥对初治CLL(慢性淋巴细胞白血病)单药治疗反应率50%~60%,但CR率不足10%。目前多用于年龄较大、不能耐受其他药物化疗或有并发症的病人。

嘌呤类似物

氟达拉滨总反应率60%~80%,烷化剂耐药者换用仍有效。联合环磷酰胺,优于单用氟达拉滨。

糖皮质激素

主要用于合并自身免疫性血细胞减少时的治疗,一般不单独应用,但大剂量甲泼尼龙对难治性CLL(慢性淋巴细胞白血病),尤其是17p缺失病人有较高的治疗反应率。

慢性白血病一般无手术治疗。

慢性髓系白血病

异基因造血干细胞移植是慢性髓系白血病的根治性治疗方法,但在慢性期不作为一线选择。目前仅用于移植风险很低且对酪氨酸激酶抑制剂耐药、不耐受以及进展期的患者。

慢性淋巴细胞白血病

该类型白血病还可以采取免疫治疗,如利妥昔单抗是人鼠嵌合型抗CD20单克隆抗体,对于表达CD20的CLL(慢性淋巴细胞白血病)细胞有显著的治疗作用,但因CLL(慢性淋巴细胞白血病)细胞表面CD20表达较少、血浆中存在可溶性CD20分子,利妥昔单抗在CLL(慢性淋巴细胞白血病)病人体内清除过快,需加大剂量或密度才能有效。

慢性白血病目前尚不能治愈,整体预后不佳,患者需积极配合医生进行治疗,改善预后,延长生存期。

慢性白血病尚不能治愈,大多数患者的病情会出现反复现象,较顽固。

若患者进行异基因造血干细胞移植,可以达到治愈的目的。慢性髓细胞白血病长期服用靶向药物治疗,80%以上的患者生存期在10年以上。慢性淋巴细胞白血病早期患者,生存期在10年以上,晚期患者在3~5年。

慢性白血病治疗结束后,应该追踪治疗,慢性白血病在巩固治疗后应持续维持治疗。

慢性白血病患者应加强饮食护理,以促进患者症状减轻并消退,需合理、均衡地分配各种营养物质,及时补充造血所需物质,增加蛋白成分,提高机体免疫力。

忌吃辛辣、刺激性食物,如辣椒、韭菜、大葱、蒜等,胡椒、花椒、生姜、芥末、八角等刺激性调料也应少吃。

忌吃坚硬、油炸食物,如坚果(核桃、杏仁、腰果等)、油条等。

戒烟酒,可以减少对口腔的不良刺激,防止出现加重口腔溃疡。

宜吃含铁量大的食物,如海带、菠菜、动物肝脏、蛋黄等。

宜吃半流质或全流质饮食为主,如鸡蛋汤、蔬菜汤、米质稀粥、藕粉、牛奶等。

慢性白血病的护理主要以生活护理为主,患者应增强身体免疫力,养成坚持锻炼和早睡早起的好习惯。同时保证心情愉悦,避免过分紧张,以免加重病情。

增强身体免疫力

根据患者自身情况,每日定量完成一些有氧运动,如15分钟快速健步走、打乒乓球等。养成早睡、早起的习惯,合理分配体力,多增加休息时间。

保证心情愉悦

找到可以释放压力的方法和途径,避免负面情绪积压,长时间对疾病的治愈有影响。多向关心自己的家人和朋友倾诉,获得有效的支持和帮助,重新树立坚定信心。

对于有脱发的患者,建议使用无刺激的柔和洗发水和柔软的木梳子。应时刻注意患者的饮食状况,由于化疗的影响会造成患者厌食、便秘、腹泻等症状,应根据不同情况随时做出调整。

慢性白血病尚无特异有效的预防方法,但可避免此病的高风险因素,加以预防。此外,慢性白血病后期常会与贫血、出血、感染并存,造成难以治愈。因此,积极治疗贫血、出血、感染,是预防白血病病情加重的主要措施。

医护影像科室人员注意避免辐射,避免接触化学物质。

确诊患者日常应尽量避免造成伤口破裂、牙龈出血,可通过服用抗血小板药物、止血药物改善机体止血能力。

4783点赞

参考文献

[1]葛俊波,徐永健,王辰.内科学[M].第9版.北京:人民卫生出版社,2018:948-972.

[2]翟爽.慢性白血病患者的护理[J].中外健康文摘, 2013(41):207-207.

[3]江浩,黄晓军.慢性髓性白血病临床诊疗指南与中国实践[J].中国实用内科杂志,2010(01):39-41.