甲周疣是人乳头瘤病毒(HPV)感染甲板周围而引起的良性疣状赘生物,是寻常疣的一种特殊类型。本病可累及甲板近端和两侧甲皱襞处,若疣体向甲板下蔓延,将甲板掀起或变性者,称为甲下疣。甲周疣是皮肤科常见的疾病之一,好发于儿童和青少年,临床上症状典型,多表现为甲周附近多发或单发的灰白色扁平丘疹,偶有压痛,病程缓慢,但有一定的自限性,可自行消退。

- 就诊科室:

- 皮肤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- periungual warts

- 疾病别称:

- 千日疮、刺瘊

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 甲下疣

- 治疗周期:

- 1~6个月

- 临床症状:

- 甲周丘疹、甲改变

- 好发人群:

- 儿童或青少年、不注重卫生者、免疫功能低下者、皮肤经常破损者

- 常用药物:

- 氟尿嘧啶软膏、维A酸软膏、水杨酸软膏

- 常用检查:

- 体格检查、病理学检查

根据有无临床表现,可将甲周疣分为以下三类。

临床型

可用肉眼观察到甲周的赘生物表现。

亚临床型

肉眼无法看见赘生物,但可在镜下观察到异常。

潜伏期

皮肤外观正常,但可以检测到人乳头瘤病毒或HPV-DNA,是造成复发或传播的主要来源。

甲周疣的病原体是人类乳头瘤病毒(HPV),可通过皮肤的直接接触而传染,也可自身接种而发生新损害。临床观察发现,不注重个人卫生、免疫缺陷以及皮肤经常破溃的人极易感染甲周疣。

直接接触

HPV可通过皮肤黏膜微小破损进入上皮细胞特别是基底层细胞内,并复制增殖,导致甲周上皮细胞异常分化和增生,产生甲周疣。并且疣体的结构非常致密,这又给病毒的繁殖提供了天然的屏障,一般药物难以渗透疣体发挥作用。

自身接种

甲周疣患者体内潜存的病毒数量庞大,其中,有20%的病毒存在疣体,还有80%潜伏的HPV病毒存在于皮肤的表皮层及黏膜层中,并可借助其活体的游离性,从身体的一处扩散到另一处,引起机体的多处病变。

自身免疫异常

病毒更易侵入人体,打破免疫屏障。

皮肤破损

缺少皮肤屏障,病毒侵入。

甲周疣是常见病、多发病,人群普遍易感,以儿童和青少年为主,免疫功能低下及外伤者更加易患。甲周疣具有传染性,可传染给自身或他人。

与带有疣体的患者或者亚临床及潜伏患者可直接接触传播。或者间接通过接触带有疣体的患者或者亚临床及潜伏患者使用过的用具,如澡巾、脸巾等传播。

儿童或青少年

甲周疣人群普遍易感,但以儿童或青少年更易感染。

不注重卫生者

与他人公用洗漱用品、长期处理生禽加工而未及时消毒洗手等。

免疫功能低下者

尤其是长期服用免疫抑制剂的人群或患有恶性肿瘤、做过器官移植手术的人。

皮肤经常破损者

喜欢撕扯啃咬指甲等可造成皮肤破损从而容易感染。

手在水中频繁浸泡者

手部皮肤长期潮湿易滋生病菌。

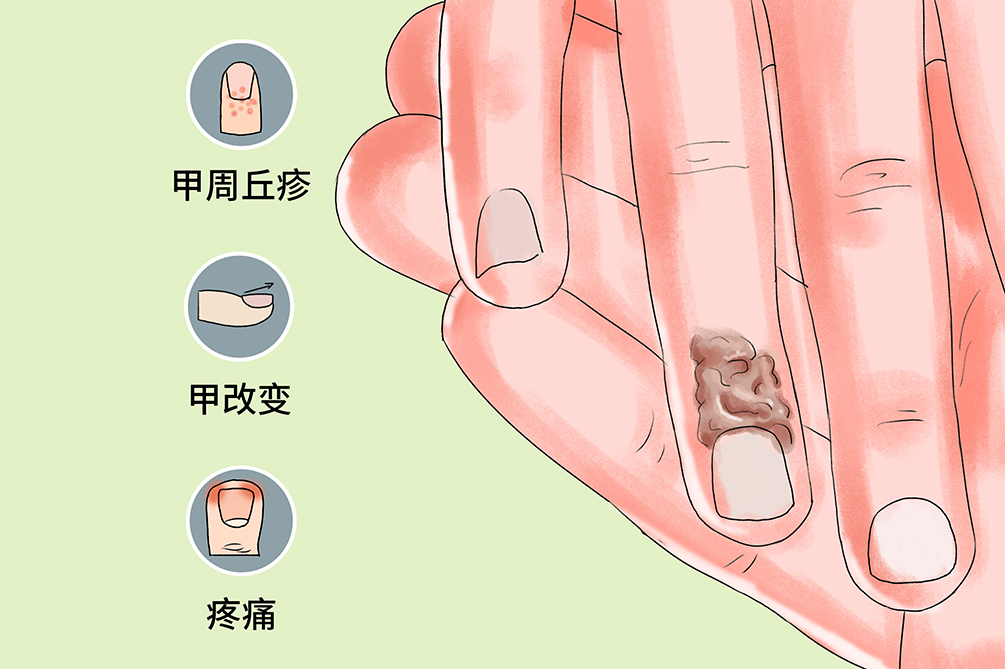

甲周疣既可长在甲侧缘,也可长在甲沟附近皮肤,甲周疣的典型症状为甲周丘疹和甲改变,部分甲周疣患者无自觉症状,偶有压痛或有疣状赘生物形成,若患者病情严重,还可出现甲下疣、疼痛等并发症。

甲周丘疹

甲周疣初起为一个针尖至绿豆大小的疣状螯生物,而后为多发密集丘疹,可以融合成片,其表面角化粗糙、坚硬,颜色呈灰黄、污黄或污褐色,形状为半球形或多角形,也可以是不规则状,常突出手指皮肤表面。

甲改变

长在甲侧缘、甲沟处的甲周疣可沿着甲沟向甲下延伸,破坏甲的正常生长,使干燥变性,经常有皲裂,当甲板下的疣体角化,可使甲板与甲床分离或甲板畸形改变,引起疼痛、裂口甚至感染。

部分甲周疣患者无自觉症状,偶有压痛或有疣状赘生物形成,但多有自限性,患者疣体可自行消退。

病情迁延,疣状赘生物干燥皲裂或其他原因下破裂可引起疼痛,甚至并发皮肤破溃、出血,处理不恰当时,伤口也可能会感染。

甲下疣

甲周疣未及时治疗,可迁延至甲下,形成甲下疣,表现为甲板、甲床等破坏变形、粗糙,严重者会有全甲缺失的改变。

一旦甲周皮肤处出现疣状赘生物时需要及时就医,于皮肤科就诊,根据病史及典型皮损改变即可作出诊断,但必要时也可结合皮肤组织病理学检查,或醋白试验检测HPV感染等做出确切诊断。

对于高危人群,如自身免疫力较差者、不注重生活卫生者、手部经常浸水者等,当甲部皮肤处出现疣状突起时,应及时就医在医生指导下做进一步检查。

在日常生活中发现甲周皮肤粗糙,有明显丘疹赘生物出现,单发或多发,不伴疼痛、瘙痒等症状,影响日常生活时,应及时就医。

建议患者优先去皮肤科就诊。

不适的症状是什么时候出现的?既往有无类似的改变?

其他部位的皮肤,如手部、足踝处有无类似的改变?

有没有什么不良习惯或职业习惯?(如撕扯指甲或咬指甲、与他人共用毛巾、手足易接触污水而未清理等)

既往有无其他病史?有无免疫抑制剂服用史?

体格检查

医生可通过视诊或触诊等方式协助诊断甲周疣,患者可表现为病变处典型皮损,灰褐色或棕色斑丘疹,表面粗糙,角化过度,质地较硬,触诊无明显压痛。

皮肤病理学检查

行甲周疣诊断,必要时可做组织病理学检查,显示为表面凸凹不平,角质层显著地角化过度并角化不全,棘层显著肥厚,表皮突向下延伸,在疣周围常向中心放射状弯曲,真皮乳头呈乳头瘤样生长,变细。此外,尚有灶性空泡化细胞,柱状成层排列的角化不全细胞以及灶性透明角质颗粒的浓集等三个显著征象。

醋白试验检查

用5%醋酸液涂抹皮损处,3~5分钟后变白色,可诊断HPV感染,敏感性高。

聚合酶链式反应

即PCR法,取病损处脱落的细胞通过分子生物学的方法,进行HPV的核酸检测及分型,快速敏感及特异性很高,阳性率可达80%左右。

甲周疣多数根据临床表现即可确诊,部分皮损不典型者可做组织病理检查确诊。

临床表现

甲周疣好发于甲周附近皮肤处,皮损呈皮肤色,疣状增生突起,面呈乳头瘤样,长在甲侧缘甲沟处会沿着甲沟向甲下延伸。

病理组织学检查

角质层显著地角化过度,棘细胞层也肥厚而成乳头瘤样增生,棘细胞层浅部及颗粒层都有大空泡性细胞,细胞核呈圆形,染色很深,而核周围细胞质透明而成空泡状。

扁平疣

这是一种好发于青少年的HPV病毒感染性疾病,多发于面部、手背、手臂等,临床表现为皮色或粉红色的扁平丘疹,轻度隆起,表面光滑,境界清楚,可密集分布或由于局部搔抓而呈线状排列,病程呈慢性经过,可持续多年,部分患者可自行好转。病理检查表皮网篮状角化过度伴角化不全,棘层肥厚,颗粒层均匀肥厚,真皮改变不明显,根据病变部位以及病理学结果可与甲周疣鉴别。

疣状皮肤结核

大多由于外源性结核分枝杆菌接种到皮肤易受外伤部位所致,如手指、手背、臀部等暴露部位。皮损开始为一个小的、坚实的疣状丘疹,逐渐向周围扩大,形成坚实的红褐色疣状斑块,皮损中央可出现脓液及角化性皮屑,轻压有波动感,数年后斑块可自愈,结核菌素试验可明显鉴别。

湿疹

这是由多种内外因素引起的瘙痒剧烈的一种皮肤炎症反应,分急性、亚急性、慢性三期,急性期具渗出倾向,慢性期则浸润、肥厚。皮损多呈红色丘疹,有色素沉着,具有多形性、对称性、瘙痒和易反复发作等特点,与甲下疣无瘙痒、肤色丘疹明显不同。

甲周疣的周期一般约1~6个月,其治疗方法包括药物治疗、手术治疗治疗以及物理治疗。药物治疗包括外用药和注射药物,手术治疗适用于药物治疗效果不明显,疣体较大,但数量较少的患者。此外,患者也可以根据自身情况选择物理治疗。

外用药

氟尿嘧啶软膏

具有一定的抗人乳头瘤病毒和缓解局部刺激的作用,可有效缓解肤色皮损的症状,但需要注意该药可能出现局部疼痛、遗留色素沉着的不良反应。

维A酸软膏

可通过影响表皮细胞的增殖成长来缩小疣体,对寻常疣效果显著,但有致畸性,有生育意向的人不建议使用。

水杨酸软膏

去皮肤过度角化作用明显,可促进表皮细胞脱落,但涂抹药物时会有刺激感或接触性皮炎,破溃的皮肤及有炎症或感染的皮肤不宜使用。

注射药物

干扰素

由于目前尚无针对抗人乳头瘤病毒的确切有效药物,对于泛发的甲周疣患者,可注射干扰素,以破坏病毒增殖,缓解症状,但长期使用干扰素会影响肝肾功能。

博来霉素

甲周疣皮损内注射博来霉素也有一定的疗效,注射后可能会引起疼痛,或导致全身吸收,儿童如无必要最好不用。

疣体切除或刮除术适用于药物治疗效果不明显,疣体较大,但数量较少的患者,可通过专用的刮匙刮除或手术切除疣体,后配合药物治疗。

CO2点阵激光治疗

激光烧灼疣体使其脱落,治疗间短,起效迅速。

液氮冷冻治疗

仅适合于小疣体,以液态氮为制冷源,-196℃为宜。此法需要反复治疗,至疣体完全去除,可能需要3~个月,疗程长。

光动力疗法

使用光敏剂,如氨基酮戊酸,进行光照治疗,使病损处皮肤细胞脱落死亡。

甲周疣患者积极治疗、护理得当,可以治愈,不会影响自然寿命,治疗期间一般无明显后遗症出现,但患者需要根据自身情况以及所选治疗方式,根据医嘱定期复查,以观察病情变化。

甲周疣可以治愈。

甲周疣患者积极治疗,护理得当,不会影响自然寿命。

本病在治疗期间一般无明显后遗症出现。

经冷冻治疗,大约需要7~10天疣体脱落,所以需在2周左右去医院复诊,观察疣体是否完全脱落,若有疣体残留,还需再次做冷冻治疗。

若用二氧化碳激光治疗疣体,一般疣体当时就会脱落,需要1个月左右再次去医院复诊,观察是否有新生的疣体复发。

若用氨基酮戊酸光动力疗法治疗,一般经1周左右复查1次。

甲周疣患者的饮食以增强机体免疫力,提高身体综合素质为主,所以饮食上注意食物多样搭配,要多吃蔬菜、水果和薯类食品,综合摄取营养才能增强机体的免疫力。

多吃一些高蛋白的食物,如瘦肉、奶类、鱼虾类和豆类食物,蛋白质是机体免疫防御功能的物质基础。

要多吃蔬菜、水果和薯类食品,补充多种维生素,减少人乳头瘤病毒(HPV)的感染机会。

忌吃生冷、辛辣、刺激性食物,难以消化、难以补充机体营养,且会诱发消化道出血,加重症状。

甲周疣是一种可以通过直接接触或自身接种而感染的病变,人乳头瘤病毒携带者或患者为主要传染源,所以日常护理需要注意个人卫生习惯,避免搔抓伤口,注意休息,加强锻炼,以免再次感染。

避免搔抓、摩擦患处,以防自身接种传染。

应注意个人及环境卫生,保持患处皮肤干燥、洁净,避免再次接触病毒。

应避免各种物理、机械、化学因素导致皮肤损失,而引发病毒的扩展和蔓延。

注意休息,加强锻炼,提高自身的免疫力,以免再次感染。

患者药物治疗过程中,注意监测可能出现的副作用,一旦有异常瘙痒、疼痛或其他炎症反应时及时就医。

患者应保持一个乐观开朗的心态,敌视、悲痛、失落、忧愁等消极情绪可使机体激素分泌发生变化,引起生理功能紊乱,减弱机体的免疫力,而开朗活泼的性格、愉快的情绪则会提高人体免疫力。

若家庭内有甲周疣患者,其毛巾、脸盆等应隔离分开使用,并定期消毒,以免互相传染。

由于甲周疣在潜伏期时基本无临床症状,早期很难筛查,所以建立良好的生活习惯、防止皮肤破损,对预防疾病发生或避免疾病进一步加重有明显的积极作用。

生活习惯

早睡早起,禁熬夜,禁烟酒,保持良好生活作息。

饮食习惯

多吃蔬菜瓜果等富含维生素B、维生素E的食物,提高抵抗力。

运动

经常进行规律并有一定强度的运动可促进代谢。

防止皮肤破损

剪指甲不能太深,咬指甲的习惯要改。

4066点赞

参考文献

[1]王宝玺.中华医学百科全书:皮肤病学[M].北京:中国协和医科大学出版社,2017.410-413.

[2]方洪元,邢卫斌,张秉新.实用皮肤性病手册[M].北京:人民卫生出版社,2016.86-89.

[3]张文娟,詹明峰,沈晓峰.皮损内注射平阳霉素和液氮冷冻治疗儿童甲周疣临床疗效分析[J].北方药学,2015(09):84-85.