遗粪症是指4岁以上儿童,非器质性因素或因躯体疾病所引起的排便障碍,经常反复出现在不适当的时间和地方解大便。因3岁左右的儿童已具有控制肛门括约肌的能力,所以4岁以上没有躯体疾病和精神障碍,仍不能自主控制排便的属于遗粪症。本病治疗以药物治疗为主,预后较好。

- 就诊科室:

- 儿科、精神心理科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- encopresis

- 疾病别称:

- 功能性遗粪症、器质性遗粪症

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 遗尿症

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

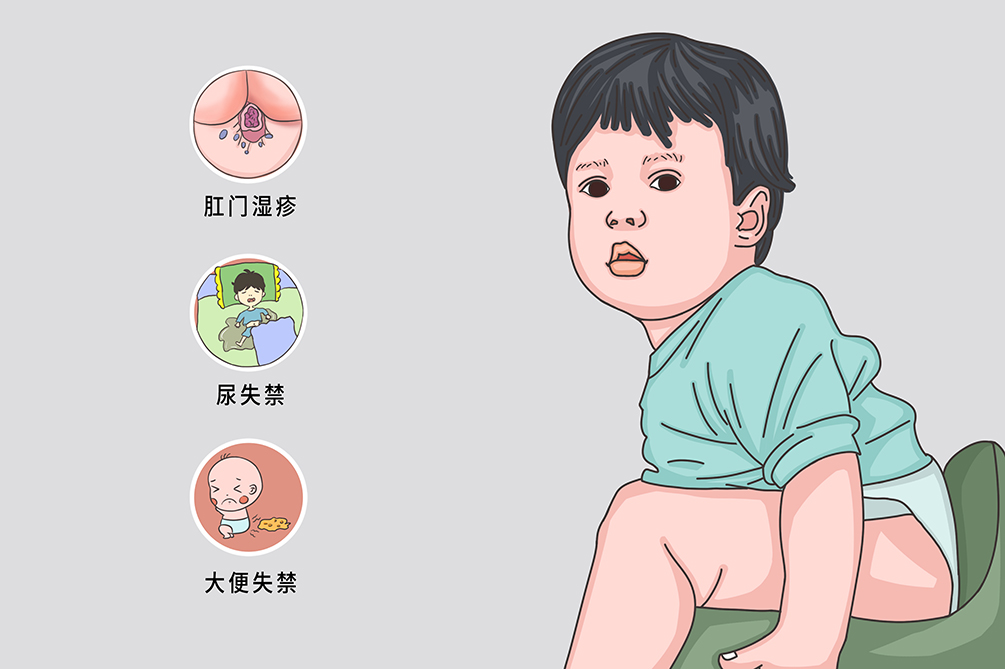

- 排便频率异常、排便障碍、大便失禁

- 好发人群:

- 4岁以上儿童,尤其是贫困地区儿童

- 常用药物:

- 双醋苯啶、双醋苯啶片、丙米嗪

- 常用检查:

- 大便常规、腹部超声检查

遗粪症可分为两类:

原发性遗粪症

从婴儿时期始一直不能自主控制排便,从未有控制大便的习惯。

继发性遗粪症

儿童已经养成控制大便的习惯,但在一段时间后又不能自主控制排便。

遗粪症的原因很多,包括学校、家庭、教育和心理因素等,是多种诱因互相影响,相互作用的结果。它的发生可能和神经系统发育迟缓、教育不当,儿童的焦虑、惊恐等情绪,或对家长的“反抗”情绪有关。

神经系统发育迟缓

儿童神经系统发育迟缓,不仅排便功能发育延迟,还常伴有其他功能落后,如语言、学习功能障碍,注意力不集中,多动等。此情况多见于继发性遗粪症患儿,因故致使的神经系统发育迟缓。

教育不当

父母因过分溺爱而没有从小教育训练孩子自主排便。

儿童的情绪(心理因素)

强烈的精神刺激会抑制儿童大脑皮质的排便中枢,使其不能完成正常的排便流程,失去对肛门括约肌的控制。如果在儿童形成排便习惯的关键时期遭到精神创伤,如父母上班把孩子关在家,或强行送至幼儿园,及双亲离婚等导致的焦虑、惊恐等情绪,将影响习惯的形成,引起遗粪症。

父母管教过严,对儿童大小便的控制和干涉过多,引起儿童的“反抗”情绪,实际上是对父母不满的一种宣泄。这类儿童一般较为内向,即使已发生遗粪现象也不愿意承认。且即使算作有意的行为,通常也难以自控。

遗粪症多发生于4岁及以上的儿童,并随年龄增长和家庭教育逐渐消失。男童和贫困地区儿童的发病率相对较高。

4岁以上儿童

3岁左右的儿童已具有控制肛门括约肌的能力,所以4岁以上的儿童在没有疾病的情况下,仍不能自主控制排便的应属于遗粪症。

贫困地区儿童

父母缺少观念,没有从小培养儿童自主排便的习惯。

遗粪症的症状是4岁以上儿童仍不能自己控制大便,有意或无意的随处乱排便。

患遗粪症的患儿常常不由自主地在不允许的场合下排便,且呈反复发作,轻者1月几次,重者1日几次,且无器质性原因,也无腹泻。反复出现大便失禁或将大便在不适当的、不被允许的场合或地方排出,大便性状正常。部分患儿伴有情绪症状,比如恐惧、焦虑、羞愧等。

遗尿症俗称尿床,通常指儿童在睡眠期间不自主地排尿,发病概率较遗粪症高。一般至4岁时仅20%有遗尿,10岁时5%有遗尿,有少数遗尿症持续到成年期。没有明显尿路或神经系统器质性病变者称为原发性遗尿,占70%~80%。有尿道炎、膀胱炎、神经源性膀胱等疾患者称为继发性遗尿,患儿除夜间尿床外,日间常有尿频、尿急或排尿困难、尿流细等症状。

当发现患儿有遗粪症症状,应及时到正规医院就医,根据症状选择合适的科室,遗粪症可通过腹部超声等检查确诊。

4岁以上儿童出现遗粪症状,且每月至少1次,症状持续6个月及以上,应及时就医。

优先考虑去儿科就诊,如曾遭受重大打击或心理创伤的患者,应考虑到精神科就诊。有便秘症状的患者可到肛肠外科就诊。

因为什么来就诊的?

症状多久发生一次,持续多长时间?

大便的形状怎么样?什么时候排出的?有出现过便秘现象吗?

以前有自主排便的习惯吗?

有没有遭受过什么打击、刺激?

体格检查

通过视诊和触诊检查腹部、脊椎、肛门有无异常体征,确认是否为遗粪症。

便常规

通过便常规检查确认患者的健康状况,有无便秘等。便秘是导致遗粪症的常见原因。

腹部超声检查

检查患者腹部是否积存大量粪便,进而判断是否便秘。

本病主要根据临床表现进行诊断。

儿童生理年龄和智力年龄在4岁以上,且有意或无意地反复在不适当的地方随意排便。

症状每月至少发生一次,持续至少半年。

儿童的身体发育正常,没有器质性病变作为遗粪现象的原因。

遗粪症需与各种原因所致的腹泻,如急性或慢性肠炎、痢疾所致的腹泻、肛周疾病等疾病相鉴别。

各种原因所致的腹泻,如急性或慢性肠炎、痢疾所致的腹泻

患有这类疾病的儿童有时也可出现大便失禁,但一般伴有腹痛或其他全身症状,大便常规化验有异常等。这些疾病与原发性遗粪症的区别在于,前者腹泻得到控制以后,患者大便失禁的现象也就消失。

肛周疾病

肛门检查及指检可有异常发现。这种属于器质性遗粪,也就是因为躯体疾病导致的大便失禁或是排便障碍。而遗粪症是非器质性遗粪,是指没有躯体疾病和精神障碍的前提下,不能自主控制排便的症状。

无神经节性巨结肠症

为先天性大肠及直肠的神经节细胞缺损,可有大便失禁、潴留、肠梗阻等症状,有特殊的X线改变。而遗粪症患者的腹部X光通常显示腹部积有大量粪便,并无组织器官上的异常。

遗粪症的治疗主要是给予心理治疗和药物治疗,加强对患儿卫生习惯的训练和教育指导。

三环类药物

丙米嗪

又名米帕明、依米帕明,有抗抑郁、抗胆碱、镇静和抗利尿激素的作用,主要治疗遗粪症患儿情绪障碍的状况。开始服药是常先出现镇静,抗抑郁疗效在1~4周才明显。

氯丙咪嗪

又名氯米帕明,药物作用与丙米嗪相似,是镇静作用最强的三环类药物之一。多为餐后口服。通常是使用丙米嗪一段时间后仍有遗粪症状的情况下使用。

双醋苯啶

本品能直接刺激小肠和大肠黏膜内感觉神经末梢,使肠蠕动增加,产生缓泻作用。口服后6~12小时内排出软便,对急、慢性便秘均有效,且优于果导片。如用栓剂,1小时后即能生效。用于遗粪症患者的通便,注意服用前两小时不得服牛奶,肠胃炎、直肠出血患者禁用。

本病一般无手术治疗方法。

医生和家长应积极寻找患儿发病原因,对于有明显心因者,应给予解除,对于无法去掉的心因或已经过去了的心因刺激,应帮助患儿能正确认识,消除这些因素对患儿的影响。同时患儿可接受干预治疗,如让患儿每天定时大便,恢复或形成良好的排便习惯。

采用操作性行为疗法。当患儿能正确排便且不弄脏衣服时,给予肯定、奖励与支持。当患儿仍有遗粪现象时也不应否定与惩罚,这会加重他们心理负担,导致紧张、恐惧情绪,可能导致病情加重。

遗粪症的预后比较好,经药物和心理治疗,遗粪症可以治愈。尤其是男孩6岁和女孩8岁以后遗粪症状逐渐减少,很少16岁以后还存在症状者,通常不影响儿童生活质量和健康成长。

遗粪症能治愈,治愈率为90%。

本病一般不影响自然寿命。

若有复发症状即应去医院复诊,通过便常规、腹部X光、心理咨询等再次评估遗粪症复发原因,早发现可口服缓泻剂1~2周。

改变饮食习惯是治疗遗粪症所必需的,需要有规律地增加膳食纤维的摄入,如谷物、新鲜的水果、蔬菜等,减少糖和脂肪的摄入,忌食辛辣海鲜等。

宜吃富含维生素B、C的蔬菜,水果,如胡萝卜、西红柿、菠菜、橙子、猕猴桃等。

宜增加膳食纤维摄入,如燕麦、大麦、玉米、山药、红薯以及芹菜、菠菜、小白菜等。

忌食肥腻,食物肥腻不利消化,容易引起便秘,加重病情或使其复发。

忌食辛辣刺激食物,食物辛辣刺激肠胃,容易引起腹泻,不利于病症康复。

对遗粪症患儿的护理应保持患儿的衣裤清洁、卫生,注重患儿的精神情绪状况,应多予表扬鼓励,而不是批评惩罚。对患儿父母耐心劝导,让其采取正确的教育方法及给患儿更多关爱。

行为引导

引导患儿培养每日定时排便的习惯,做得到的时候给予表扬、奖励。

日常清洁

注意保持患儿衣裤清洁,有遗粪现象应及时清理干净。

家长可对患儿正常排便及遗粪情况进行记录。

用药期间出现不良反应应及时咨询医生,出现严重不良反应应立即停用并及时就医。使用氯丙咪嗪等抗抑郁药物必须严格遵循医嘱,用药前后检查血常规、血压、心电图,用药期间应监测患儿血药浓度,并密切关注患儿身体和精神状态。

遗粪症是一种由多种因素相互作用导致的慢性行为问题,最有效的预防方法是好的家庭氛围和家庭教育,良好的排便习惯应该从小培养,鼓励孩子形成定时排便和不随地排便的习惯。

合理膳食,三餐规律,多摄入膳食纤维及维生素B、C等,同时有规律地进行户外活动。

从小对儿童进行排便训练可有效控制遗粪症。最佳的训练时期是1~2岁,培养儿童每天定时排便的习惯,及时纠正儿童在不适当的场合随意大便的行为。

4900点赞

参考文献

[1]苏林雁,万国斌,杜亚松,罗学荣,郭兰婷.儿童精神医学[M].长沙:湖南科学技术出版社.2014:324~326.

[2]周翔.小儿常见心理行为异常问答[M].北京:军事医学科学出社.2012:212~213.

[3]王临虹.中华医学百科全书公共卫生学妇幼保健学[M].北京:中国协和医科大学出版社.2018:192~193.

[4]傅安球.实用心理异常诊断矫治手册[M].上海:上海教育出版社.2015:257~259.